猫の糖尿病

飼い主のために役に立つ猫の糖尿病の情報

―猫の糖尿病の診断・治療は犬とは違います―

猫の糖尿病は猫の病気の内でも最も獣医師が迷うむずかしい症例です。

糖尿病と診断されたら、心掛けることは?

猫の糖尿病は犬の糖尿病とかなり違います

猫の糖尿病は犬と違う点が多くあります。本来猫の臨床は犬とは違うのです。ですから特に猫の内分泌疾患である糖尿病を診断したり、治療するのには、猫の医学を特別に学んだ獣医師に診療をまかせるのが理想です。以下にその理由を述べます。

単に血糖値が高いだけでは、猫は糖尿病と言う診断がくだせない

その理由は単に血糖値が高いと言うだけでは、猫は糖尿病と言う診断がくだせないことです。猫の診療にあまり詳しくない獣医師は、まずこれでつまずきます。猫の糖尿病は、犬の糖尿病と違って、診断は少し難しく(犬は糖尿病の診断は簡単です)なり、治療は犬と同じようにむずかしいのですが、猫はよりむずかしいのです。

猫は興奮すると血糖値が高くなります、これは糖尿病ではありません

ですから猫の血糖値が高いと言う理由で、すぐにインスリンを打つと、その程度によってですが、低血糖となり危険な状態になるときもあります。猫は興奮によっても、簡単に血糖が高くなるのです。ですから、その興奮が終ると、血糖値が正常(本来は高くないから)となり、低血糖となるのです。ですから獣医師は注意深く、その高血糖が興奮によるものか?本当の糖尿病によるものかを、鑑別をしなければなりません。ですからこれらを鑑別しない獣医師に診断されると、糖尿病でない猫に間違って、インスリンを打たれる、こともありうるのです。

猫の糖尿病はなかなか正体をあらわしませんので、むずかしいのです。

また糖尿病の猫は、膵臓が(の働きが)悪い猫、黄疸の猫、高齢で痩せている猫、後肢の歩き方がおかしい(悪い)猫、良く水を飲む猫、最近痩せてきた猫等で、猫の糖尿病は深く静かに進行してなかなか正体を現さない病気で、症状をあらわさないの病気の代表的な猫の病気です。

猫の糖尿病にはインスリンを必要としない猫もいる、特に肥満猫です。

また猫の糖尿病で次ぎに、ややっこしいのは、インスリンを必要としない糖尿病が猫に存在することです。犬と違って、インスリンが要らない糖尿病が30~50%(犬はほとんど100%インスリンが必要です)あります。特に肥満の猫です。ですから、食事療法で体重をコントロールすることによって、糖尿病をコントロールできることもあるのです。これも飼い主が知って有効(もちろんその前に、獣医師も知るべきですが)な知識です。

また猫には一過性糖尿病とか潜在性糖尿病と呼ばれる糖尿病があります。

また猫には、一過性糖尿病とか潜在性糖尿病と呼ばれるタイプの糖尿病が存在します。これは膵臓にストレスが加わった場合に起こります。これらのタイプの猫の糖尿病は、はじめからインスリンが要らない場合と、ある程度の期間、インスリンが必要な場合があります。ですからこのタイプと思われる猫にインスリンを投与している場合は、常に注意が必要です。すぐに低血糖になりやすいからです。このタイプが疑わしい場合は、その症状の程度によって違いますが、特に軽症の場合は、まずインスリンでなく、経口の血糖降下剤から使用初める場合もあります。

猫の糖尿病は急性タイプ、糖尿病性ケトアシドーシスが多いようです。

また猫の糖尿病は、前記したように、深く静かに進行してなかなか正体を現わさない病気としても有名ですが、突然に病気を現わすタイプもあります。これは猫の急性の糖尿病のようなもので、これを、糖尿病性ケトアシドーシスと言います。このタイプの猫の糖尿病は、比較的診断は簡単です。なぜならば、尿中にケトン体が存在するからです。この場合は、早く治療をする必要があります。よって使用するインスリンも、通常と違い、レギュラーインスリン(即効性インスリン)を使用します。

警戒すべきはインスリンの打ちすぎによる低血糖症です。

以上のように、猫の糖尿病は、獣医師にとって扱いにくい、難題として有名です。特にこれらの病気は猫によって、1症例ごとに各々違い、獣医師は苦よします。まして合併症があるとより複雑化します。 猫の糖尿病の治療はむずかしく、1度や2度低血糖になるのも、やもうえない状況と言えると思います。不幸にして低血糖で死亡しないことを全国の獣医師は祈るのみの状況のようです。

猫の糖尿病はどうやって診断するか?

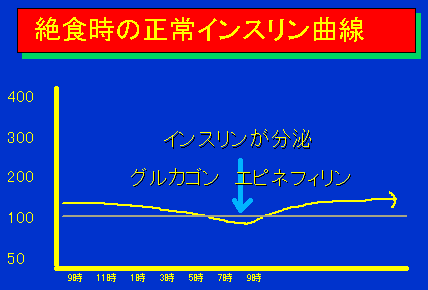

猫の糖尿病を診断するには、空腹時での持続的な高血糖と尿糖(及び尿のケトン体)の存在を証明して初めて診断できます。高血糖値とは絶食時の血糖が、200mg/dl以上あれば確実です。単に興奮だけの高血糖は通常は、尿に糖尿はでません。しかし持続的にストレスを受けている猫は、持続的な高血糖と尿糖を引き起こすことがまれにあります。そんな場合は、できるだけストレス状態をさけた状態で、持続的な高血糖と尿糖が存在するかを再度調べるか、フルクトサミンを測定します。また人間の糖尿病でよく調べられる、グルコヘモグロビン(GHb)は、猫のヘモグロビンと赤血球がある種の特性を持つため、現在我国で行う場合は、その値に価値がありません(測定しても無駄です)。

※猫のフルクトサミン測定とは?

血液検査の項目の一つで、約1~3週間前の平均血中グルコース濃度を示します。なぜ猫に、このフルクトサミンの測定が良いのか、その理由は、この検査は、採血中に良く起こるストレス性の高血糖によって、値は変化しない(影響しない)からです。もし以前に採血してあれば、その血液を利用してフルクトサミンを調べるのが最も良い方法です。しかしこのフルクトサミンも万能ではありません。しかしインスリンの量を変えた時などに測定すると有効です。フルクトサミンの測定の一番の欠点は、その高血糖の原因が分からないことです。

猫のフルクトサミン値(μmol/L) ―人間の検査センターにても測定可能―

| きわめて良好にコントロールされている | 350μmol/L以下 |

|---|---|

| 良好にコントロールされている状態 | 350μmol/L~450μmol/L |

| 普通にコントロールされている状態 | 450μmol/L~600μmol/L |

| コントロールが不十分な状態 | 600μmol/L以上 |

タイプによって3つに分類できます

| タイプⅠの糖尿病 | インスリン依存性糖尿病(IDDM)-インスリンが必要な糖尿病です。 |

|---|---|

| タイプⅡの糖尿病 | インスリン非依存性塘尿病(NIDDM)―インスリンが不必要な糖尿病です。このタイプの猫は、食事療法による体重減少、血糖降下剤でコントロールできることがあります。ゆえにインスリンを打つと低血糖症になりやすいのです。 |

| タイプⅢの糖尿病 | 耐糖性障害(IGT)―ホルモン誘発性の糖尿病 |

猫の糖尿病の特徴とは?

犬猫の糖尿病は、人間の場合と同じように、インスリンの絶対的及相対的な不足によって起こります。糖尿病の発生率は、犬猫共に200頭に1頭に対しての割合(以前はネコは800頭に1頭と言われた)で起こります。特に猫は、最近増加しているとの報告があります。

- 中年から高齢で発症しやすい

- 肥満の猫が多い(治療には減量が絶対必要である)

- わずかに雄が多い(去勢)?

- シャム猫、バーニーズ猫(タイプⅡ)に多い?

- 踵様跛行が最も特徴的(手根骨部が床に着く、歩きかたをする)

人間の糖尿病と犬猫の糖尿病の違いとは?

糖尿病と言えば、人間の生活習慣病としてもたいへん一般的で知られています。しかし、犬猫の糖尿病は人間の糖尿病と、多くの点で違いがあります。猫の糖尿病の飼い主の方に、ここに人間の糖尿病との違いを理解していただきたいと思います。

以下のことは、犬猫では通常起こりません。ゆえに人間よりは厳格は血糖値の管理は必要ないようです。

- 脳梗塞

- 心筋梗塞

- 腎不全

- 盲目

- 肢の壊死→断脚

どんな臨床症状を現わすのか?

- 多飲多尿

- 体重減少

- 食欲不振

- 元気消失

- 嘔吐

- 黄疸

猫の糖尿病は犬の糖尿病とこれだけ違う

- 治療は、経口の血糖降下剤のみで有効なことがある。

- インスリンが不必要なタイプの猫がいる。(約30~50%、食餌療法にて減量する)

- 診断が犬よりむずかしい。(興奮し易い猫は診断がむずかしい)

- 治療も犬より一般にむずかしい。(猫は犬より、治療に反応ない)

- 猫は興奮で血糖値が簡単に上がる。(これを糖尿病と間違わないように)

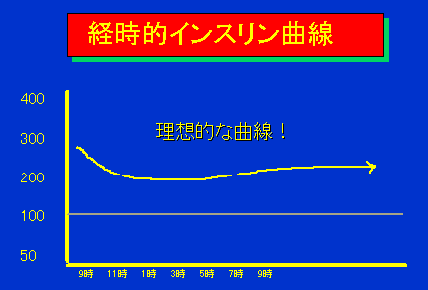

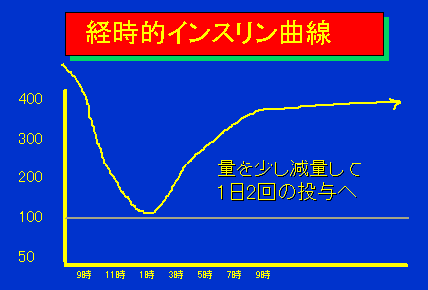

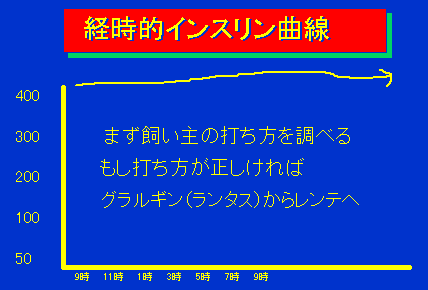

- 状況により血糖値の曲線は、できれば1~1.5時間おきに測定。

- インスリンの抵抗性の問題は、猫の場合は犬より少ない。

- 猫では血糖値の閾値(血液から尿へ糖が出る値)が高い。200mg/dl以上です。

- 猫には一過性糖尿病とか潜在性糖尿病と呼ばれるタイプ(15~20%)がある。

- 猫は犬より、家庭での尿によるモニター(血糖がでるか)がしにくい。

- 猫の糖尿病の食事療法にては、高炭水化物は適さないとの報告あり。

- 猫の糖尿病は、犬と違い、白内障はあまり起こらない。

- 猫は低血糖症の症状が犬にくらべてわかりにくい

- 特にはじめの2~3日間は血糖値が安定しにくい、ゆえに初めから入院して血糖値のコントロールは無理な話で、初めは2~3日は検査を中心にしてすぐ家に帰り、1週間もしたら再入院して、血糖値カーブを調べ、インスリンの打つ量を決めます。これらの手順が重要です。

飼い主が知るべきインスリンの取り扱いとその療法について

- 保存は冷蔵庫にて行う。(冷凍ではありません)

- インスリンは丁寧に扱うこと。

- 使用前にやさしく混合する。

- 注射器へのインスリンの移動は、ゆっくりと行う。

- 猫の皮膚を摘んで、持ち上げテント状にする。

- できれば、毎回打つ場所を変える。

- 必ず投与時間と量の記録をつけましょう。

- 1度は病院にて、実際に打つところを見せてもらいましょう。

- 1度は病院にて、実際に打つところを見てもらい正しいか教わること。

- インスリン投与、針や注射器は使い捨てです。(病院にて廃棄処分します)

- インスリンの過剰投与の際の副作用(低血糖症)の処置を教わること。

必ずインスリン投与の状態の記録を付けましょう

- 日付

- インスリンの投与時間

- インスリンの投与量

- 元気の度合い

- 排便(回数と大きさ)

- 排尿(回数と量)

- 食事の内容と食べた量

- 飲んだ水の量

インスリンを投与している猫の飼い主は、インスリン過剰投与(低血糖症)の事を知る必要があります

猫の低血糖症はどんな症状を現わすか?

低血糖症とは、血糖が70mg/dlを下回った場合、低血糖症の発作が出やすくなります。飼い主はこれらの症状を知っておくべきです。これらの症状には、振戦(ふるえる)、昏睡(動かなくなる)、嗜眠(寝た状態)、虚脱(急に弱る)、運動失調(うまく動けない)、頭部斜頸(頭を傾ける)となり、処置をしないと死亡することもあります。

猫の低血糖症の時、飼い主ができる処置は?

まず飼い主にできる処置は、猫の好きなおいしいフードをまず与えてみてください。そしてその後に動物病院に連絡してください。もしこの症状がより悪い状態では、これらのおいしいフードでさえ食べません。そんな場合は、蜂蜜やコーンシロップ(これら何もなければブドウ糖(なければ砂糖を湯で2~3倍で希釈して)を、口腔粘膜(口の頬の部分)に塗りつけます。(無理に飲ませないこと)これらの場合に、そのまま動物病院へ連絡して、行こうとすると、低血糖症が原因で動物病院へ行く途中で、死亡することも考えられますので、できれば、少しでも飼い主ができる処置をしてから、動物病院へ連れて行く方が安全です。

猫の糖尿病の飼い主はあらかじめブドウ糖を持参しましょう。

できれば、インスリン療法をしている場合は、これらのことが予想されますので、あらかじめ緊急時のための薬(通常はブドウ糖の粉末、薬局でも入手可能です)を動物病院から、入手しておくとよいでしょう。

糖尿病の猫の食事療法はとても重要な事柄です

肥満猫はまずはダイエットを心がけること。

猫の糖尿病の食事については、最近いろいろな研究結果から、論議を呼んでいます。しかし最も重要なことは、肥満を改善することです。そしてカロリーを一定の量にすることです。それには線維を多く含む食事を与え、体重を減少し、食後の糖分の変動を少なくします。しかしこれは肥満した猫の場合です。

痩せている糖尿病の猫は高線維食は避けた方が安全です。

糖尿病で痩せている猫は、カロリーも多く必要となり、かえって、高線維食は避けなければなりません。これらの猫の糖尿病に適した食事は、動物病院で入手できます。しかし高線維食は、食欲不振や便秘の原因となることもあります。これも知っておいてください。お米も血糖値が上がり易いものです。脂肪(膵臓のため)も制限します。

猫の糖尿病には低炭水化物食

最近、猫の糖尿病と高炭水化物との関係が問いただされています。最近の猫の糖尿病の増加の原因のひとつに、高炭水化物食との関係があると主張する学者もいます。この理由は、猫は本来肉食動物なので、高炭水化物の食事を与えると、膵臓にアミロイドが沈着しやすくなって、糖分が放出し、タイプⅡの糖尿病を誘発する可能性があるからです。この理由で、猫には高線維食より、低炭水化物食(例えばサイエンスのグロースのような子猫用の食事)を勧める学者もいます。しかしこれらは、腎臓に問題が無い場合に限ります。

猫の糖尿病のための特別な食事が発売されています。

しかし最近になって、猫の糖尿病の専門の食事が動物病院にて入手できるようになりました。これは猫の糖尿病を治療する獣医師が待ち望んだ製品です。まずは米国で発売されましたが、日本でも素早く発売になりました。ゆえに、この代用品?であるグロース(サイエンス社)を与えなくても良くなりました。ヒルズ社の「m/d」を与えると良いでしょう。また「糖コントロール」と言う名前でウォルサム社からも発売されています。

食事療法(回数)とインスリン注射との関係は?

これは、どんなタイプのインスリンを使用しているかに関係します。

- 1日1回のインスリン療法の場合は?

インスリン投与と同時に、1日の食事の半分量を与えます。そして8~10時間後に残りの半分を与えます。 - 1日2回のインスリン療法の場合は?

インスリン投与と同時に、1日の食事の半分量を与えます。これをそのつど2回行うと全量となります。食事を置きっぱなし(自由採食法―24時間で、1日量を決してオーバーしてはなりません)はできるだけ避けてください。 - 1日3回のインスリン療法の場合は?

ほぼ2回と同様ですが、できればインシュリン投与と同時に一日の食事量の三分の一を与え、またその後、三分の一づつ2回に分けて与えます。できない場合は、2回投与と同じようにします。

運動療法は有効ですか?

糖尿病の猫にも規則的な一定の運動をすることが理想です。

もしあなたの猫が、定期的に遊ぶ時間が取れるのであれば、理想的ですが、一般的に室内の猫に運動させるのはむずかしいことです。しかしなにか遊ぶための道具を使用するとか、首輪とリードを使用して歩かせることも可能かもしれません。一定の運動で習慣性を持たすことが理想です。

糖尿病の猫は激しい運動はさける方が無難です。

しかし現在では、室内猫の運動量を増加させる唯一の有効な手段は、1頭のみの飼育ではなく、複数の猫を飼育して遊ばせると、運動量が増加することがわかっています。しかし気をつけることは、急激な運動は、低血糖症を引き起こす危険があることを知識として知っておいてください。

飼い主が自宅でできる血糖値の測定とは?

最も理想的には、飼い主の方が、実際に自身の猫から採血して、血糖値を測定することです。以前はこれらは困難なこととされていましたが、猫がおとなしく、かつ飼い主が努力することによって可能なこともあります。私たちの動物病院では、血糖値を測定したいと思う飼い主の希望があれば、その方法を実地をかねて御指導もうしあげます。しかし一部の動物病院では飼い主の医療への参加が、誤解を招くとして、拒む傾向があるかもしれません。しかしより重要で、問題なのは、その結果の解釈です。

どのようにして猫から採血をして血糖値を測定するか?

自身の猫から血糖値を測定する場合は、必ず担当の獣医師と御相談の上行ってください。詳しい説明は獣医師からお聞きください。そうしないとかえって医療現場が混乱を招くだけ、の場合が多いようです。問題はその結果の解釈です。最近私たちの動物病院に、自身の猫の血糖値の測定法のみを教えてほしいとの依頼がありますが、原則的にお断りしています。しかし担当の獣医師の同意があればお手伝いいたします。

耳からの採血となりますが、先端から測定できるタイプの人間用の血糖測定装置を利用しますので、比較的おとなしい猫でないと無理なようです。現在この方法は日本では、まだ広まっていません。またその方法を知る獣医師はほとんどいませんが、少しづつ普及していくと思われます。また私たちの動物病院では、これらの方法を、あなたのかかり付けの動物病院のその担当の獣医師に無料で指導していますので、必要であれば、あなたからお頼みしてください。

インスリンの打ちすぎによる、偽りの高血糖がしばしば認められます

低血糖(70mg/dl以下)はもちろん、少し前である血糖値が80mg/dl以下場合はインスリンを止める(獣医師の指示があるまで)ことは飼い主が判断しても良いのですが、血糖値が高い場合には、決して飼い主自身の判断でインスリンを増やしてはなりません。血糖値が高いからといって、必ずしもインスリンが足らないとは限らないからです。インスリンの打ちすぎによる偽りの高血糖値の場合があるからです。ゆえに、よほど猫の糖尿病のことを専門的に学んでないと、獣医師は飼い主の血糖値の報告に振り回され?てしまう傾向にあるからです。この点がむずかしい問題点です。

家庭の血糖値測定のモニターで飼い主がインスリンをストップする時は?

決して飼い主の判断でインスリンを増やしてはなりません、飼い主ができる判断はインスリンを止める時だけです。以下に止めるときの2つの状況を説明します。まず一度止めて獣医師に相談してください。またいつまで止めるかも獣医師と相談してください。

- 血糖値が80mg/dl以下場合。

- 血糖値が3回続けて400mg/dlとなった場合

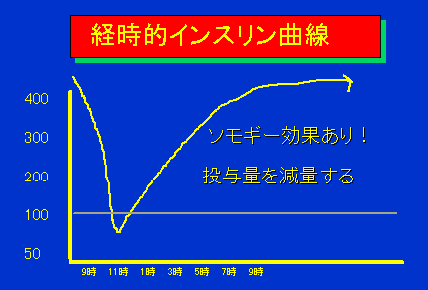

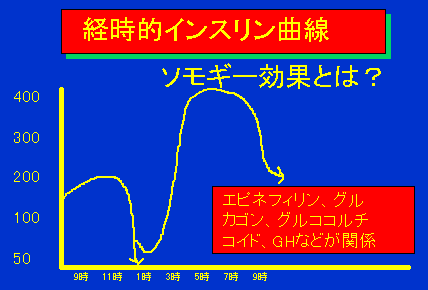

偽りの高血糖は医学の専門用語では、猫のソモギー効果と呼ばれています。

猫のソモギー効果はどのようにして飼い主がわかるか?疑えるのか?

ソモギー効果とは低血糖症(この時に具合が悪くなる)の後にその反応として高血糖(低いから高くなるまでの間は気分が良いので元気となる、多少高くても普通は元気)となることを言います。その間は短いと1時間単位です。ゆえに、これら猫のソモギー効果を持つ猫は、猫の状態が良い時と悪い時に差が大きいのが特徴です。猫の糖尿病でインスリンを与えている飼い主の方はこのような場合には必ず獣医師に御相談ください。

どうしてソモギー効果が起こってしまうのか?

この質問は、なぜ猫の糖尿病はコントロールできないのか?コントロールがむずかしいのか?と同じ意味あいとなります。以下に簡単に理由を述べます。

- インスリンの打ちすぎ、すなわち量が多すぎる場合。

- インスリンの作用する時間が短すぎるためインスリンがあまり効かない。

- 合併症がある、例えば膵炎とか感染(特に尿路が多い)。

- ストレスによる高血糖で糖尿病でなかった場合。

- インスリンの注射の仕方が悪い場合、効いていない。

最も重要な家庭でのモニターの第一歩は、定期的な体重の測定です

さて、実際に血糖値を測定以外のモニターとしては、まず最初に行うべきは、体重の測定です。最低、週に1回は必要です。体重以外には、水分の飲む量、排尿・排便の量と回数、猫の活動性の状態、食欲、以前の糖尿病の異常の状態の再現(例えば多飲多尿があれば、その状態が認められるか?)等です。

尿に糖が出ているかのモニターの問題点は?何か?

犬で昔から行われている方法に、尿中への糖の出具合を調べる方法があります。これは伝統的に獣医師によって推奨されている方法です。しかし注意すべき事柄がいくつかあります。それを以下に述べます。

- 尿糖は、血液の糖の濃度を反映しますが、実際はその尿が排出された時点の血糖値を示していません。

- 猫では血糖値の閾値が高い(血液から尿へ糖が出る値が猫の方が高く、猫は200~320mg/kg、犬は180~220mg/kg)ので犬より少し、血糖値が高いのに検出できない時があります。

- 誤った陰性や陽性の結果がでることがある。特に朝の尿の場合。

しかし猫は犬程にこの方法は有益ではないと言われていますが、しかしながら、これらの結果は参考程度に応用できるものであります。とくに一過性糖尿病とか潜在性糖尿病と呼ばれるタイプの糖尿病には良い方法です。また糖尿病の再発の確認にも良い方法です。

尿によるモニターの飼い主が知るべき知識はいろいろあります

もしできる場合は、行うことをお勧めしまが、積極的にはお勧めしません。するのであれば隔日に行うより、毎日行うことをお勧めします。しかしこれらの尿の検査の結果だけで、インスリンの量を調節する、とくに増やすことは、絶対にさけてください。あくまでこの検査は、参考程度です。この検査の解釈として、また知っておくと良い知識(獣医師も含めて)としては、通常、(瘢痕:少し糖が出ている状態)や(+1)、あたりで、コントロールできていれば良いと言われますが、かえって(-)の場合は、これは本来、血糖がなく、最も良い状態を示していますが、ここが落とし穴となることがあります。もし(‐)が数日続く場合は、かえって低血糖症を注意しなければなりません。(‐)が3日以上続いたら担当の獣医師に御相談ください。

治療の目標は何ですか?

- まずは不快と思われる症状(多尿、 多飲、多食等)の改善

- 肥満の猫は体重の減少

- 糖尿病の合併症の遅延及び予防

- 低血糖症の防止

定期的な動物病院での検診は必要です

通常、動物病院での検査は、その猫の糖尿病の状態にもよりますが、3~6ヶ月毎に実施する必要があります。それには体重の測定から始まって、過去の飼い主の家での記録の検討、身体検査、血液検査、血清生化学的検査、フルクトサミンの測定、もちろん尿の検査、例えば尿糖やケトン尿、細菌(培養?)、沈査等を調べます。また高齢の猫、例えば10歳以上の猫の場合は、甲状腺機能亢進症も調べる必要があります。猫の糖尿病の2大合併症は、尿路感染と膵炎です。これらに気を付けます。もしあまりうまくコントロールできていない時は、血糖値曲線(できれば1~1.5時間おきに血糖値を測定して、その推移を見る)を制作します。

猫の糖尿病の治療上の問題で大問題が発生しました

最近猫の糖尿病を治療するにあたっての第一選択である、PZI―ウルトラ・レンテが日本の市場からなくなりました。ゆえに治療する現場では何をどう治療するか多少混乱が生じています。やむをえずグラルギン(ランタス)を使用する(0.3mlの微細な注射器を使用)か、レンテインスリン(2回でなく1日3回の投与が理想)をするしか方法はないようです。しかしこれらの使用方法の詳細は、全国の獣医師にまだあまり知られていないようです。