ウサギの飼い方と病気

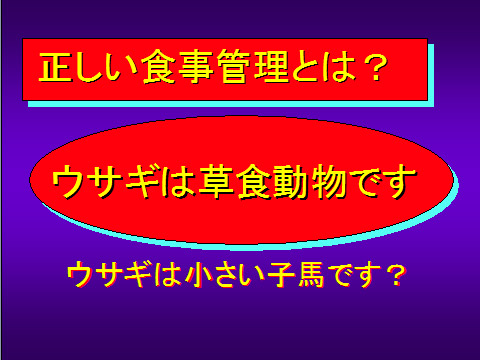

ウサギは小さい猫ではありません、ウサギは敢えていうと小さい子馬です。

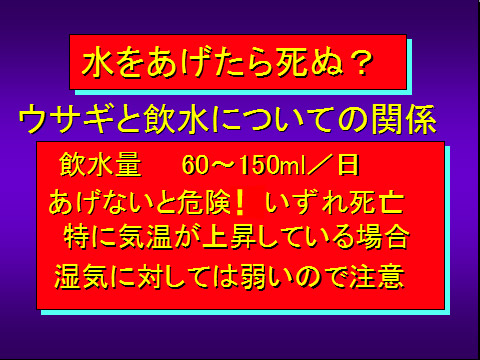

干草で育てることが最も重要です。ペレット(固形飼料)は与えない、与えてもほんの少しにする。毎日の水分補給(60-150ml)が必要です。

毎日の便の数にも気を配りましょう。

ウサギの病気は食事と環境が原因で約70-80%起こります。

ウサギについて

ウサギの飼育について

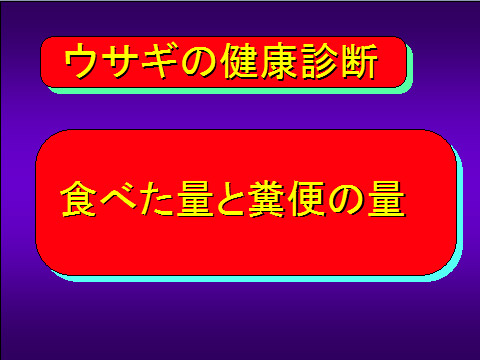

どのようにして健康状態を把握するか?

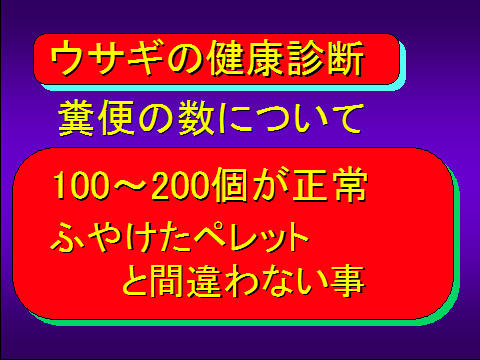

ウサギはいつも食べていつも排便している動物です。この習性を利用して貴方のウサギの健康管理ができます。健康なウサギは毎日100~200個以上の便をします。2kg以上のウサギは300個以上もありえます。これを毎日数えるのです。

おおよそでOKです。10個づつ纏めて数えると数えやすいと思います。あなたのウサギが、12時間以上食事や排泄物をしなくなった場合は、緊急事態と考えてください。すぐにウサギに詳しい獣医師に診てもらいましょう。

その理由は、ウサギは正常な腸の動き(蠕動運動)が鈍くなったり、完全に停止したりすると、比較的短時間のうちに痛みを伴いながら、死を迎えることになりかねないからです。

また年に一度は、ウサギの糞検査(顕微鏡で検査)することは、ウサギの健康のために不可欠です。獣医師は検査結果に応じて、必要な薬を処方します。その際には、内部の寄生虫のみならず、外部寄生虫である、ノミ、マダニ、疥癬、耳ダニも一緒に調べてもらいましょう。

腸の動きが悪くなると、摂取した毛や食べ物が消化管のどこかに留まってしまう可能性があります。すると有害な細菌が増殖し、その数は盲腸内の正常で有益な細菌や真菌の数より多く(増殖する)なり、細菌が放出するガスによって激しい痛みが生じます。

これは、ウサギの食物を発酵(消化)する、通常胃腸管に生息している細菌の集団が変化することが原因です。これは機械的、物理的な閉塞物(異物を摂取)によって起こるのではなく、胃腸管の腸内細菌の変化によって起こります。

ウサギはいつも牧草(干し草とも呼ばれ、飼料として栽培される草のことで繊維質が主な養分)が必要です。理由は草食動物だからです。いつも干草を食べて腸管を動かし続けなければなりません。ペレット(炭水化物が多い)を食べ過ぎて繊維質(干し草)が不足すると、胃腸の調子が悪くなるうさぎもいます。

ウサギの糞便には、普通便と盲腸便(夜間便?)の2種類があります。普通便は普通に排泄しますが、盲腸便は自身でお尻から糞を食べます。これが草食動物であるウサギの独自な健康法です。しかし肥満した場合や、脊椎疾患や関節炎の時も体を上手く曲げられないので、困難になることがあります。このことが健康を害する原因となります。

盲腸便の特徴は蛋白質とビタミンが豊富で繊維が少ないのが特徴です。盲腸便(ブドウの房状で小さく柔らかい)は通常、明るい時間滞に多く出て、普通便(小さく硬化した便)は暗い時間滞に多く排泄されます。

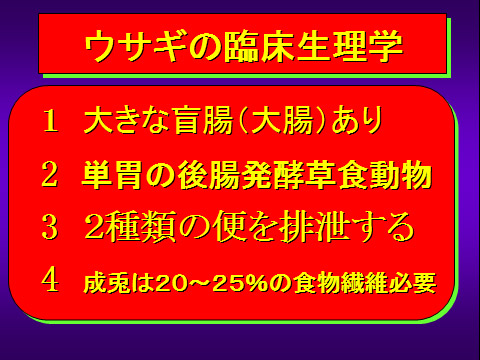

草食性であるウサギの消化器の3つの特徴を簡単に説明します。

- その消化器系は単純胃と後腸の盲腸発酵とからなり、正常な蠕動運動に不可欠な消化性の悪い食物繊維を効率よく大量に摂取する。食物繊維(干し草、牧草)は、栄養源としてではなく、主に腸の運動を活発にするためのものである。

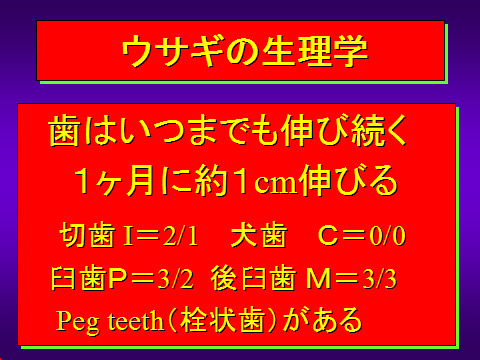

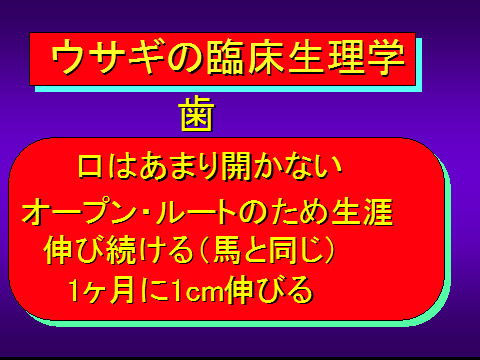

- ウサギの歯は、繊維質の多い草食系の食生活に合わせて発達しています。咀嚼の際には、毎分120回もの顎の動きと横方向の動きが特徴的で、常に成長し続ける歯の摩耗を抑えることができます。

- 通常の蠕動運動では、大きな繊維素が大腸を通過し、大腸の逆蠕動運動で、液体と小さい繊維素が盲腸に逆行する。小さい繊維素と液体は盲腸に留まり、広範囲の発酵が可能となる。盲腸の内容物は間隔をおいて排出され、盲腸便としてウサギが直接口から食べる。

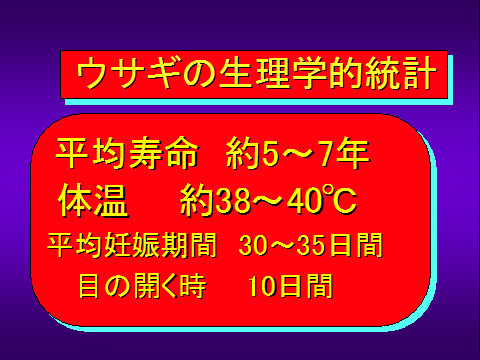

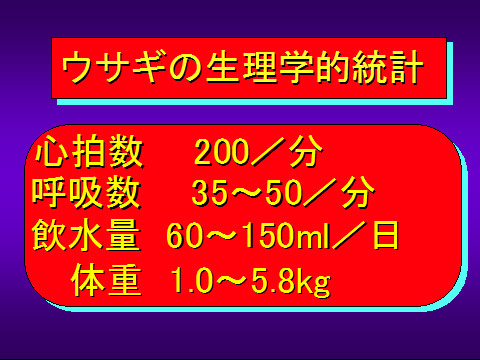

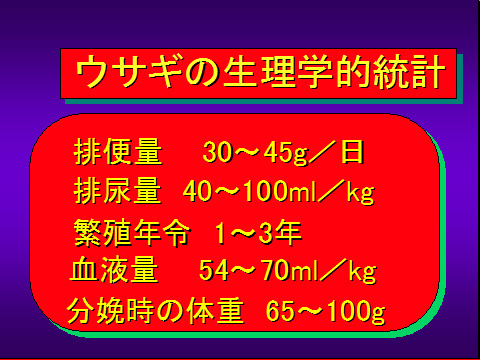

| 心拍数 | 120-150回/分(これは安静時、動いている時は200回前後、120~310回) |

|---|---|

| 呼吸数 | 30-60回/分(平均は43回前後、60回以上は注意が必要) |

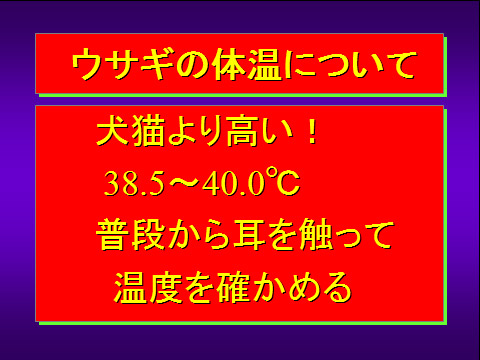

| 体温 | 38℃~40℃(いつも耳を触って確かめられる) |

| 飲水量 | 70-115ml/日量(どれだけ水を飲めるかで命が決まる) |

| 体重 | 1-5.8kg(種類による)(日本白色種の小型種が多い) |

| 排便量 | 30~45g/日量(1日に最低でも100~200個以上は必要) |

| 排尿量 | 40~100ml/kg(出來れば、飲んだ量といつも比べること) |

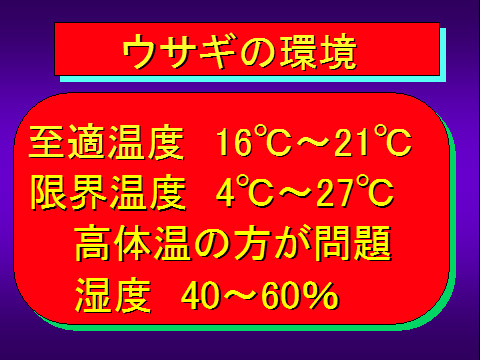

| 至適温度 | 16℃~21℃ |

| 至適湿度 | 40~60% |

| 限界温度 | 4℃~27℃ 高体温の方が問題となる |

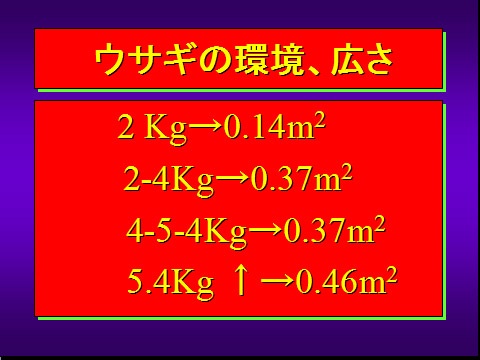

| 歯はいつも伸び続ける、1ヶ月に約1cm伸びる。Peg teeth(栓状歯)がある 切歯 I=2/1、犬歯C=0/0、臼歯P=3/2、後臼歯 M=3/3。 ウサギの飼育、必要な広さの空間は?以下 2Kg→0.142以下、2-4Kg→0.37m2、 4-5-4Kg→0.37m2 5.4Kg ↑→0.46m2 |

|

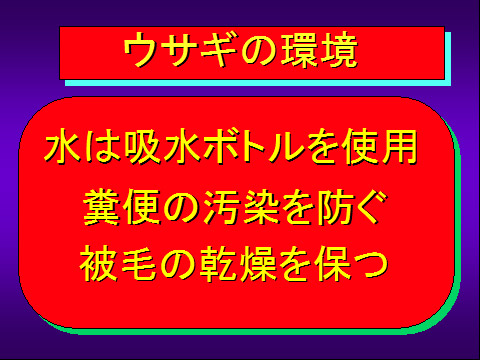

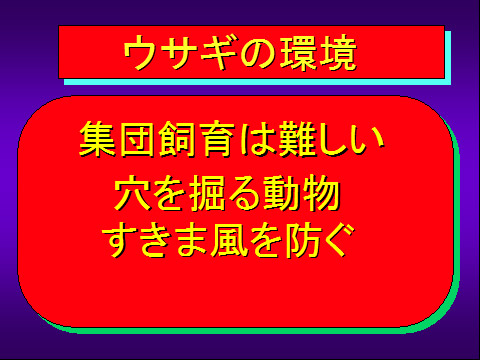

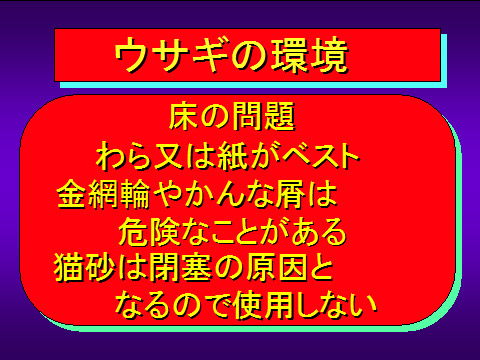

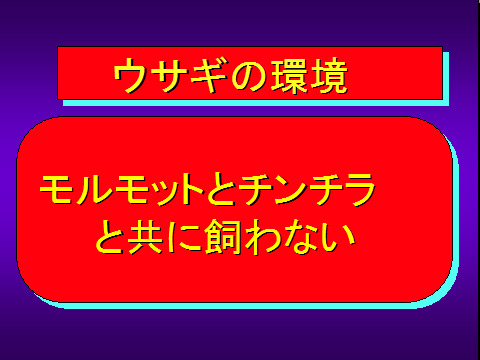

床の問題に対しては、ワラや紙がベスト、金網、かんな屑は時に危険ことあり。猫砂は胃腸管の閉塞の原因になりうるので使用しないこと。ウサギとモルモット(Cavia porcellus)とチンチラ(Chinchilla属)を共に飼育しないこと。共に毛むくじゃらのげっ歯類で近縁種であるが、同時に全く異なる動物です。ウサギにはウサギのスタイルの生活があります。例えばモルモットとチンチラでは、必要な栄養が全く違います。

共に飼育すると言うことは、食事の共有は避けられません。異なる種類の動物は同じ飼育方法ではありません。一緒に暮らさないことが大切です。モルモット用のペレットはモルモットの食性に合わせて作られており、チンチラ用のペレットはチンチラの食性に合わせて作られています。他の動物用の餌を食べてしまうと、栄養上の問題や健康上の問題が発生する可能性があります。

特にチンチラは他の動物と一緒に生活するのが苦手なだけでなく、同種の動物とも一緒に生活することができません。一匹のチンチラは、自分の囲いの中で一人で暮らすのが最適です。チンチラ同士が一緒に暮らすと、非常に凶暴になり、暴力的で危険な結果になることもあります。

メスのチンチラは、オスよりもさらに気性が荒いのが特徴です。同居人がいない状態で飼うことで、チンチラの健康と安全を保つことができます。ただし、チンチラは生まれてからずっと知っている兄弟と一緒に暮らすこともあり、その場合は平和に暮らせます。

モルモットは、チンチラと違って、仲間がいればうまくいきます。特に、幼い頃から一緒に過ごしてきたモルモットならなおさらです。モルモットの雌のペアは、異性のペアはすぐに繁殖するので、通常、一緒に仲良くすることができます。

1匹のみのオスのモルモットは、通常、1匹~3匹のメスと一緒に満足して存在することができます。ただし、同居するモルモット同士の関係には注意が必要です。攻撃的な行動をとるようであれば、すぐに別居させてください。

うさぎにとって最高のパートナーは、フレンドリーなうさぎです。モルモットの一番の友達は、他のフレンドリーなモルモットです。うさぎとモルモットを一緒に飼うことは、理想的な組み合わせではありません。

歴史的には、ウサギの去勢手術が安全ではないと考えられていた時代には、ウサギとモルモットは一緒に飼われていて、お互いに相手をしていました。現在では、雌雄のウサギと雄のモルモットは、安全に去勢手術が行われています。

したがって、ウサギはウサギ同士で飼うのが適切であり、モルモットと一緒に飼う必要はありません。モルモットはビタミンCを合成することができないため、食事で十分に補給する必要があります。ゆえにウサギの食事とは違います。

ウサギはモルモットを故意に傷つけることがあります:強力な後ろ足で蹴ったり、交尾しようとしたりします(モルモットの背中を傷つける可能性があります)。逃げられないとモルモットがストレスを感じます。

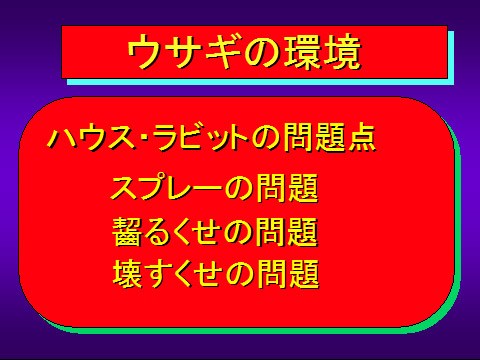

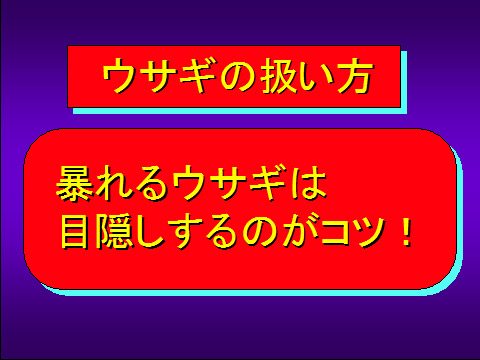

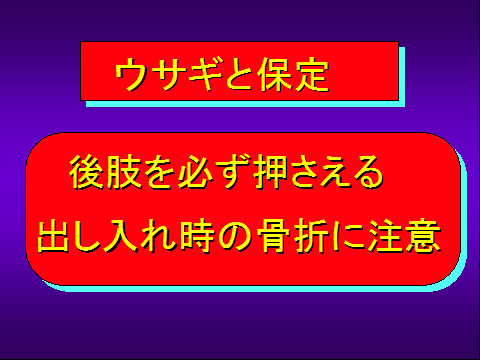

しかしならが、本来はウサギは、自身より体が大きい動物に襲われる側の動物でストレスに弱い、捕まれる時は、食べられる時と勘違いすることあり。これは爪を切る時などに注意が必要です。目を隠すと良いでしょう。

家庭飼育ではどうしても床が柔らかいので、爪が削れませんので、定期的に爪を切る必要があります。どうしてもの場合は、健診を兼ねて動物病院にて爪を切ってもらいましょう。

気管支敗血症菌(ボルデテラ・ブロンキセプチカ)という細菌は、モルモットの呼吸器系疾患の最も一般的な原因です。うさぎや猫、犬などがこの細菌を保有しており、ウサギからモルモットに感染して病気を引き起こします。したがって、モルモットはウサギと一緒に飼うべきではありませんし、犬や猫にも近づけてはいけません。

うさぎはモルモットと行動やコミュニケーションの仕方が全く違うので、一緒に飼うとお互いの行動を理解できず、理想的なパートナーにはなりません。

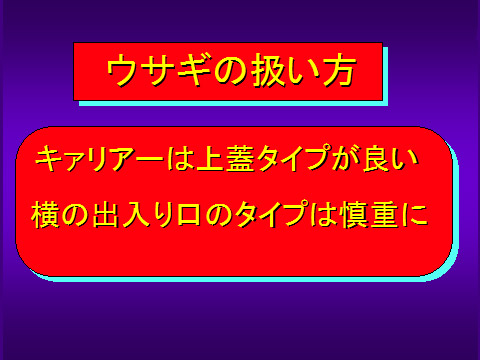

暴れるウサギは、目隠しするのがコツです。怖がらずに、大人しくなります。動物病院に連れて行く時は、そのウサギを入れるキヤリアーは、上蓋タイプのものが、ベストで、横の出入り口のタイプは、出すときにストレス余計に掛かります。

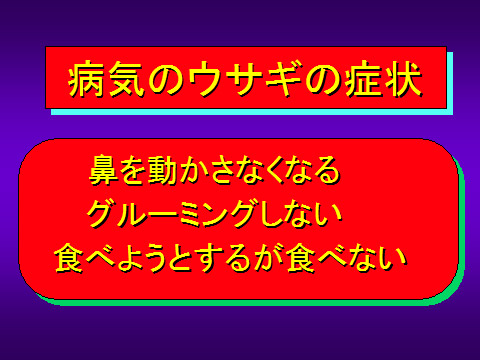

また健康面については、ウサギの動きに注目してください。ウサギが元気だと、いつも機敏な行動ができます。特に顔面の、目と鼻に注目してください。目はいつも輝いています。元気なウサギは鼻を動かします。鼻はいつも清潔に保つことを心がけてください。

ウサギは鼻呼吸をする動物で、口からではなく鼻からしか呼吸できません。ゆえに鼻腔が何か粘液や膿でふさがれたり、腫れたりすると、呼吸がうまくできなくなります。常に鼻はきれいに、清潔に保ちましょう。ウサギの口は殆ど開きません。

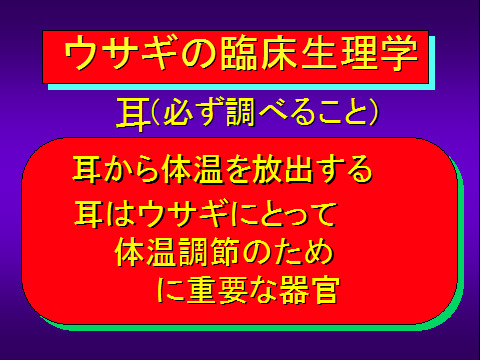

またウサギは耳の働きも重要で、耳から体温を放出します。よってウサギに取って、耳は体温調節のために重要な器官です。常に清潔に保ちましょう。耳を触るときは強くしないこと。耳を持って上に上げてはなりません。

またウサギの肥満にも注意しましょう。主な原因は、正しい食事管理が守られていない、及び運動不足です。この問題に関連する他の危険因子は、年齢、性別、避妊や去勢手術の有無です。

運動をしない肥満のウサギは、座ったり歩いたりする面積が少なく、汚れた環境、例えば、汚れたトイレや布団に座るのが好きなウサギによく見られる問題は、足皮膚炎です。この病気は専門的にはバンブルフットと呼ばれます。

治療は抗生物質、鎮痛剤、ケージの清掃計画、食事計画、包帯などの処置が必要になります。非常に痛みを伴い、この病気を発症したウサギは足を引きずったり、歩きたがらなかったりします。

粗悪な食事には、炭水化物が多すぎるものが含まれることが多いです。これには、おやつを食べ過ぎたりすると、簡単に体重が増えてしまいます。同じことが、ペレットやニンジン、リンゴなどのおやつを過剰に与えた食事にも当てはまります。

健康なウサギの日常生活では、運動も重要な要素です。ウサギは非常に社交的で活動的な動物であり、通常の行動をするためには十分なスペースが必要です。多くの飼育されているウサギは、運動する機会がありません。できれば屋内でも、寝たり隠れたりできる小屋と、掘ったり飛び跳ねたり走ったりできる遊び場が必要です。

犬や猫と同様に、ウサギも避妊や去勢手術をすると太りやすくなります。しかしこの手術は動物の健康と福祉のために非常に重要です。避妊や去勢された動物は仲間を作るために一緒に飼うことができます。避妊や去勢したウサギの体重を注意深く観察して、健康的な生活ができるようにしましょう。

ウサギの理想的な食事とは何か?

野生うさぎは、草などの植物(高繊維素、低蛋白、低カルシウム、低エネルギー)や木の根っこや皮などを食べています。繊維質はセルロース、ヘミセルロース、リグニンで構成されており、哺乳類の酵素では消化できません。ウサギ独自の消化管内の微生物(細菌、酵母、原生動物)による発酵により、消化が可能となり、繊維素をエネルギー源として分解することができます。

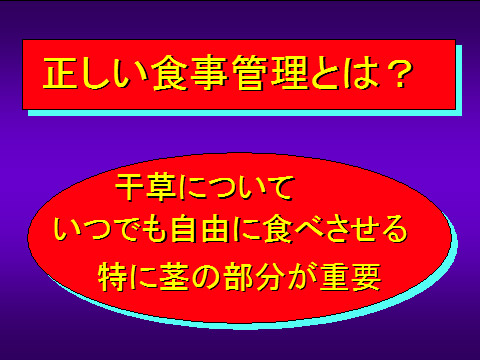

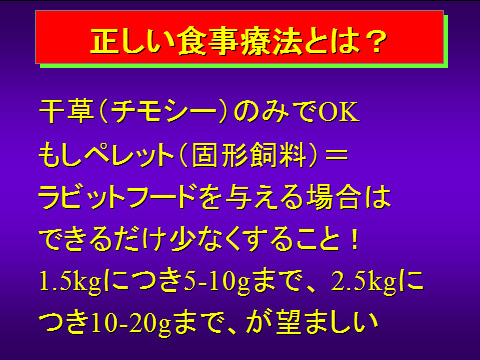

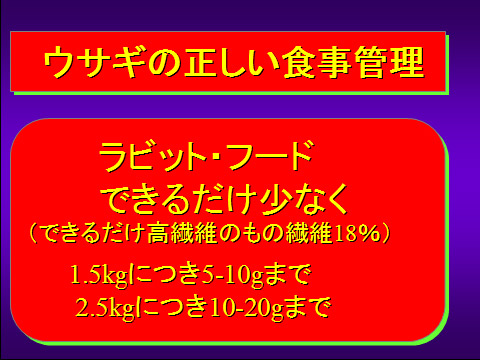

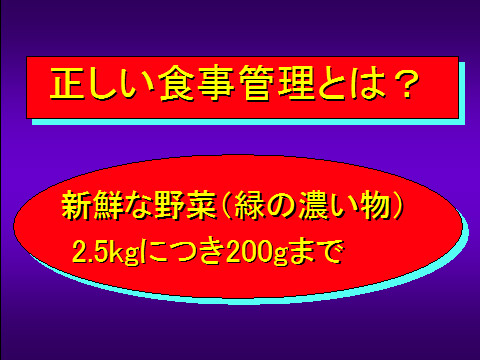

新鮮できれいな飲み水(冬に水が凍らないように注意)と良質の干草(特に茎の部分が重要)が、ウサギの食事の大半(80%以上)を占めています。新鮮な野菜は15%程度です。ペレットを与える場合は少量で高品質なペレットを与える。高品質なペレットとは、粗繊維素15~16%、粗蛋白13~18%(理想的には16%)のペレットです。

摘みたての牧草(新鮮な牧草は与えてもよいが、芝刈り機で刈り取ったものは、急速に発酵して消化器系の障害を引き起こす可能性があるので与えない。あとは与えるとしても少量の果実とトリートです。例えば、摘みたての牧草、タンポポ、春の青菜、キャベツ、ケールです。おやつはどうかと言うと、与えても、果物(リンゴ)を少量だけ与えてください。

またナッツ、種子、チョコレート、トウモロコシ、穀物は、盲腸の腸内細菌叢のバランスを崩すので与えないでください。バナナやブドウにウサギの中毒性があることがあるので避け、豆やエンドウは炭水化物が多すぎるので与えない。

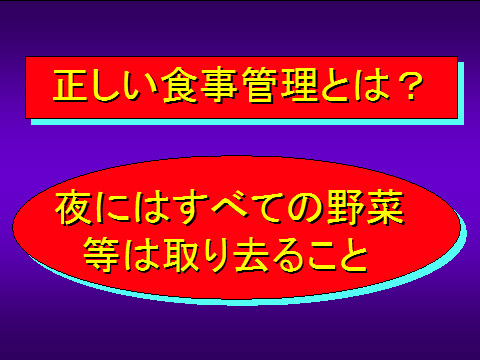

野菜は必ずよく洗い、殺虫剤や肥料の痕跡を取り除きましょう。野菜は濡れた状態で与えると、消化や水分摂取を助け、新鮮さや美味しさを保つことができます。特定の野菜はウサギの軟便の原因になることがありますので、その野菜は控えてください。

ウサギは本来、穀類・根菜類・果物を食べませんが少量なら食べることもあります。安全な洗った葉物野菜・ハーブ・雑草なら与える機会があれば、毎日与えましょう。しかし毒のある植物もありますので注意してください。

ペレットは体重の何%まで与えられるかと良く言われますが、そのペレットの繊維質の量で決まります。本来はその指示書に従ってその規定量のみ投与するのが原則です。それでも大まかな普通のペレットの目安は理想的には体重の2%前後です。最大多くても5%以下です。

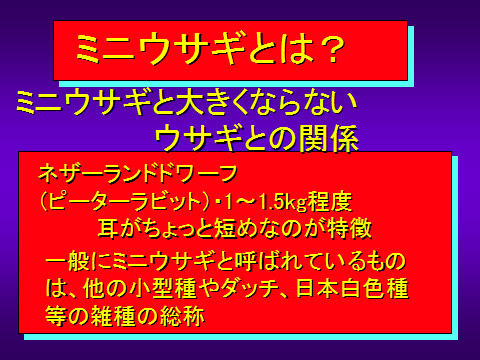

例えば一番人気のウサギであるネザーランドドワーフ(小さい、丸い、耳が短い、の3大特徴)の体重は1kg(1000g)前後ですからペレットは20gとなり,これを2回に分けて与えます。

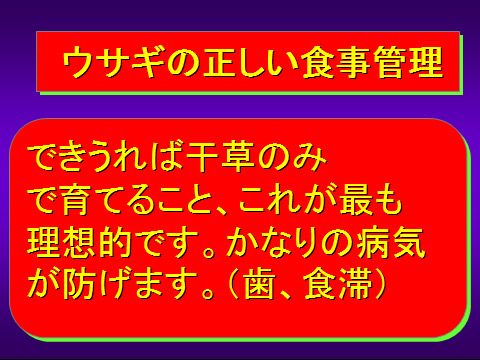

例えば貴方のウサギに、では最も理想的な食事である、野生ウサギと同様に干し草と牧草だけで、育てようとしても、まずはうまく行かないと思います。なぜなら必要な量の干し草を食べてくれないからです。通常だんだん痩せてきます。すなわち栄養不良になります。

そこで、またペレットを与えると、体重が元にもどります。このことを利用して、肥満ウサギは、体重が正常に戻るまで、ペレットを減らすことができます。しかしながら、少し大変ですが、干し草と新鮮な緑黄色野菜を毎日与えていれば、ペレットを与えなくても大丈夫なことがあります。

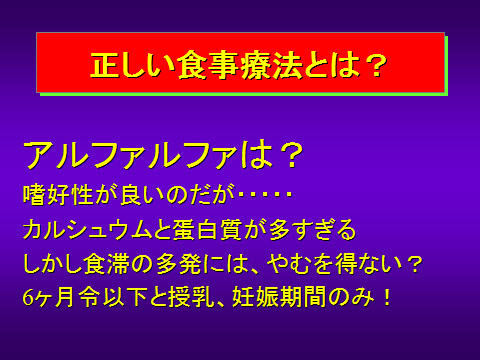

この時にペレットの代わりに、同じ牧草である、良質の蛋白質、ビタミン、ミネラルを豊富に含む、アルファルファを利用することも出來ますが、この方法は、ウサギに詳しい動物病院に御相談ください。尿結石の体質(X線検査で膀胱が白い-砂流-等)のウサギには使用できません。

また肥満体質のウサギにもアルファルファは使用しません。アルファルファはペレット程ではありませんが、高蛋白なので肥満しやすいのです。また肥満していると筋力が低下したり、排尿のための正しい姿勢がとれなかったりするために、物理的に膀胱を完全に空にすることができず、尿中のカルシウムが膀胱に蓄積してしまうことがあります。

アルファルファの使用は、原則的には、ウサギが1歳未満の時と妊娠期、授乳中の時にのみ使用しますが、最近は成ウサギでも、与えるのは少量ですが、より上手く使用する方法が提唱されています。

しかしながら、成長期のウサギや妊娠後期のメスは、維持期の成体ウサギの2倍量を必要とすることがあり、授乳期のメスは維持期の成体の3倍量の食事を消費することがあるので注意が必要である。

野生のウサギの世界には、人工固形飼料であるペレットはありませんが、自身でうまく対応しているのです。ペレットの成分は、高炭水化物、高蛋白、高カルシウム、高エネルギーです。干し草の成分は(高繊維素、低蛋白、低カルシウム、低エネルギーです。

しかしながら、比較的に短期での集団的(職業的)にウサギを飼育している、ウサギ専用の環境下の場所では、十分な水とペレット(良質な)のみで育てていることが知られています。しかし一般家庭の環境下では、十分な干し草と、少量のペレットで育てないと一生涯の飼育は難しいと思われます。

日本では数年前から、小学校に学校飼育動物として主にウサギが飼育されています。校庭の一部に飼育舎が設置され、大きさは4畳(約3.6m×1.8m)ほどなので運動スペースも確保されています。いわゆる野外での理想的な、家庭での飼育ウサギと言った所でしようか?

要するにウサギの食事と言っても、野生ウサギ、集団的(職業的)なウサギ、家庭での飼育ウサギでは、各の環境が違いますので食事の内容も違って来ることがあることを理解してください。

避妊手術や去勢手術を行うこと

ホルモンに関係するストレスは、避妊手術や去勢手術を行うことで解決できます。ゆえに雌は生後4-7ヶ月で性的に成熟するので、早ければ生後4-5ヶ月で、普通は6ヶ月で避妊手術をすることをお勧めします。

社会性のあるウサギは仲間を欲しがります。実際、生涯ペアを組み、離れられない関係になるウサギもいます。特に特定の種類のウサギ、例えばダッチ、ドワーフロップ、イングリッシュ、ネザーランドドワーフ、タン、フレンチシルバー、ハバナ、ポーリッシュなどは、子宮の癌が発症しやすいことが知られています。

また雄は去勢手術をすれば、ホルモンによるストレスの減少、またウサギの問題行動、攻撃性(後肢の蹴り等)、放尿の防止も解決する可能性が高くなります。雄の手術はより早くするのがよく、早ければ生後2~3ヶ月で、遅くても4~6ヶ月で行います。

この食滞で重要なことは、以上の原因がいくつか重なって起こったとこきに、始めてこの病気が起こると考えられているからです。一つや二つののみ原因ではなかなか起こらないと思います。問題はストレスと痛みです。ストレスは痛みを引き起こし、痛みはストレスを引き起こします。寿命が延びたり、尿意を感じにくくなったり、性格が穏やかになったりと、様々なメリットがあります。

ウサギの伝染病、人と動物の共通伝染病(人獣共通感染症)

ウサギには4つの主要な伝染病(感染症)があります。室内ペットではほとんど見られないウイルスによる2つの重大な病気は、粘液腫症とウイルス性出血性疾患です。これらの病気はウイルス性の病気であるため、ウサギが感染すると有効な治療法はありません。

- 粘液腫症(myxomatosis)ミクソマトーシス

- ウイルス性出血性疾患(viral hemorrhagic disease)

- エンセファリトゾーン・クニクリ(Encephalitozoon cuniculi)

- パスツエラ・マルトシータ(Pasteurella multocida)

その他のウサギの感染症としては、エンセファリトゾーン症(寄生虫エンセファリトゾーン・クニクリによる神経疾患)とパスツレラマルチシダという細菌による呼吸器感染症があります。これらは室内で飼われているペットのうさぎによく見られます。

1)粘液腫症(myxomatosis)ミクソマトーシス

兎粘液腫は、蚊、ハエ、毛皮ダニ、ノミなどに刺されることで感染します。日本では家畜伝染病予防法において届出伝染病に指定されており、ミクソーマウイルス感染を原因とするウサギの感染症です。ミクソーマウイルスはポックスウイルス科レポリポックスウイルス属に属するDNAウイルス。

このウイルスは、蚊やハエ、毛皮ダニ、ノミなどに刺されることで感染するため、野生の動物と直接接触しなくても感染する可能性があります。また、汚染されたトゲやアザミによる傷や、感染したウサギとの直接の接触によっても感染します。

潜伏期間は1~3日で、最初の症状は、膨らんだまぶたの発生、膿性(膿が出る)結膜炎、無気力などです。皮下(皮膚の下)の腫れは、目、耳、生殖器の周りに広がります。腫れは急速に進行し、皮膚の出血、呼吸困難、食欲不振、発熱、全身の皮膚腫瘍の発生などが見られます。

目、鼻、耳、肛門、生殖器周辺の粘膜と皮膚の境界部の皮下にゼラチン様腫瘤を形成することもあります。通常、感染後1~2週間でほとんどが死亡しますが、まれに生存することもあります。良い治療法ありませんが、輸液、シリンジ給餌、抗炎症剤、鎮痛剤で治療されています。

2)ウイルス性出血性疾患(viral hemorrhagic disease)

運動失調や後弓反張の神経症状を起こすウサギの病気に、ウサギ出血病(ウサギウィルス性出血病)と言う伝染病があります。この原因はカリシウイルス科ラゴウイルス属ウサギ出血病ウイルス(RHDV)が原因で、ウイルスは1型と2型に分類されます。

2010年以降、世界的に流行し、我国でも1994年(北海道)で1995年(静岡県の観光牧場)、2019年(愛媛県、茨城県)、2020年7月(栃木県北地区)で発生が確認されました。症状があまりなく突然死する、元気、食欲なく発熱、感染後期には神経症状や鼻出血の症状が特徴です。またこの病気は伝染力が強く、致死率が高いのが特徴で、うさぎの届出伝染病でもあります。

3)エンセファリトゾーン・クニクリ(Encephalitozoon cuniculi)

以前はよく、ウサギの斜頚の原因は、E. cuniculi(エンセファリトゾーン・クニクリ)の感染と言われることもありましたが、実際にこのE. cuniculiとの因果関係はいまだ論争中で不明のようです。ウサギ以外でも、人間、馬、齧歯類、肉食動物等が感染する病気で、感染すると、免疫機能低下となり、日和見感染を起こすと考えられています。

人間に対しては、HIV/AID、臓器移植、CD4+Tリンパ球の減少等で、免疫機能が低下している人にとつては、重要な日和見感染の病原体となるが、この菌類は人間より動物に多く存在するため、動物由来感染症(伝播可能な感染症-人獣共通感染症-)の可能性も指摘されています。人間から人間への感染は、臓器移植のみ可能です。

ウサギは感染して約1ヶ月たつと、尿にE. cuniculiの胞子を生涯において排泄し始めます。ウサギは、このE. cuniculiが感染しても、殆どは休眠状態(日和見感染)で、何も起こらず、健康な状態を保ちます。症状を現す時は、E. cuniculiが好む中枢神経系(部分的な麻痺や全身の麻痺が起こることがある)や腎臓(縮小する、瘢痕化、慢性間質性腎炎)や眼(白内障やブドウ膜炎等)の組織に移行した時です。

ではどうやってE. cuniculiと確定診断するのかと言うと、病変部の組織病理検査によります。ゆえに生前では原則的に出来ずこの病気の確定診断は死後となります。

ウサギのE. cuniculi、診断としては、IgG抗体を測定する機関が、我国では2つあり、外注できる富士フイルム、動物医療検査サービスとMEGACOR Diagnostik社の診断キットがあります。しかしこの血清からのIgG抗体の測定は比較的簡単な測定法ゆえに、情報の臨床的意義の難しさが問題とされている。

これで感染なし(―)であれば、問題ありませんが、例え感染があり(陽性)であっても、現在発症しているかは別の問題です。この陽性が現在このE. cuniculiにどれだけ関係しているかは不明です。例えば健康なウサギに陽性(感染している)と出ても,それはエンセファリトゾーンが陽性であったと言うだけであり、これは日和見感染(健康なウサギに対して病原性を発揮しない病原体が、ウサギの抵抗力が弱っている時に病原性を発揮して起こります)で、多くは発症しないと言われています。ただの保菌ウサギと言うことです。

ゆえにこの病気の発症を予測するもではありません。また最近に感染してまだ免疫反応を起こしていない場合には、3-4週間後に再検査を行う必要があります。いったん感染すると、ウサギは臨床症状の発現とは無関係に生涯にわたって陽性であり続けます。

IgG抗体の測定の結果の意義は?どう解釈するか?最近の見解では、例えば同じ陽性でもより高い値でE. cuniculiの症状あるウサギは感染の確率はより高くなると指摘されています。

| 陰性で全くの健康状態 | E. cuniculiの感染なし、4週間後に再検査? |

|---|---|

| 陰性でE. cuniculiの症状ある | E. cuniculiの感染なし、4週間後に再検査必要 |

| 陽性で全くの健康状態 | E. cuniculiの感染あるが、症状出て始めて疑う。 |

| 陽性でE. cuniculiの症状ある | E. cuniculiの感染あるので、可能性はあります。 |

我国ではこのウサギのE. cuniculiの感染率は、幾つかの報告で単独飼育(約20~30%)は集団飼育(約60~75%)より感染が低く、神経症状のあるウサギがより高率(約80%から90%)です。ペットのウサギの感染率は集計すると約30%~75%、約42%~62%等のようである。いずれにせよ高率の感染率です。

米国およびヨーロッパのウサギの最大80%の陽性を示すとの報告がある。米国のペットのウサギの感染率は、20~50%、23%~75%、37%~68%等の報告がある。性別や年齢による有病率は認められていません。但しロップイヤーは他のウサギより感染率が高いことが知られています。

猫においては6.1%の感染率とDr. Ryusuke Tsukadaらの発表があります。エジプトの養殖ウサギにおける研究がありますが、どれもフアームでの集団感染のようです。家庭内で長期間、飼育されているウサギの感染はかなり低いと考えられています。

このE. cuniculiは、ウサギによく見られる細胞内真菌性原生生物です(最近、真菌性原生生物として再分類されました)。3種類の菌株が確認されています。Ⅰ型(ウサギ)、Ⅱ型(ラットやマウスなどの小型げっ歯類)、Ⅲ型(イヌ)の3種類が確認されています。

E. cuniculiの胞子は、感染したウサギの尿中に排出され、尿で汚染された飼料の摂取や吸入、または胎内で感染します

E. cuniculiの芽胞は、環境中で4週間は安定していますが、一般的な消毒剤で不活性化されます。感染の急性期(暴露後30日以内)には、肺、肝臓、腎臓で繁殖します。慢性感染(曝露後100日)では、さらに脳や心臓にも感染します。臨床症状は、これらの部位で作られ、周囲に炎症や肉芽腫が形成されることによって生じます。感染したウサギでは、臨床疾患よりも無症状の感染の方がはるかに多く見られます。

では臨床的に、この感染を疑う場合は、どんな状況でしようか?私は以下の状況で、7項目中、4項目以上当てはまれば、E. cuniculiと判断し治療を開始します。

- IgG抗体が陽性であること。

- IgG抗体が陽性でも、より高い値であること。

- 集団飼育の状況であるか?又は過去にそうであったか?

- 白内障又はぶどう膜炎等の眼病変(特に若齢)が片方(多い)又は両眼に認める。

- 腎疾患の症状である、尿失禁、尿やけ、多飲・多尿が認められる場合

- 中枢神経系の斜頸であること。

- 抗生物質療法に反応しない。

この寄生虫の治療には、寄生虫に関連する炎症を抑えるためにフェンベンダゾール、Panacur(15mg/kgを経口で1日1回、28日間投与)が使用されます。本来は20mg/kgの投与であるが、この量の場合は骨髄抑制に注意する。急性(48時間以内)発症例で重度であれば、デキサメサゾンを0.1~0.4mg/kgの1回のみ投与が推奨されています。慢性例ではデキサメサゾンを0.2mg/kgを1回投与して、良くなれば、もう1回のみ0.2mg/kgを1回投与します。もちろん抗生物質療法以外の、斜頸の治療は絶え間なく行います。

変法として、このフェンベンダゾール(15mg/kg)の容量は比較的安全に使用できるので、E. cuniculiを単に疑う程度でも中枢神経系の場合に、抗生物質療法と併用して投与することも可能です。状況(初期から重度な斜頚、高額な経費を考慮して等)によってはこの方法も採用できます。

E. cuniculiの治療に抗生物質(この治療歴がE. cuniculiを疑う根拠にもなります)は無効です。極まれに別の原虫であるトキソプラズマ・ゴンディがウサギに脳炎を引き起こし、斜頚の症状を引き起こすとの報告もあります。もしE. cuniculiと診断したら、単独にて飼育することを助言します。

4)パスツエラ・マルトシータ(P. multocida)(顎の膿瘍、スナッフル病)

パスツレラ症はウサギの重大な病気の一つであり、世界中のウサギに蔓延している。特に集団飼育の商業的な飼育のウサギにおいては大規模な経済的損害をもたらしている。これらは、飼育密度の高さ、換気の悪さ、アンモニアや湿度の高さと関連しています。

パスツレラ症は、ウサギの鼻腔や副鼻腔の感染症、耳や目の感染症、肺炎、骨や関節、内臓の膿瘍などの原因となる細菌性の病気です。またパスツレラはしばしば他の細菌と一緒に発生し、同時に感染症を引き起こします。

パスツレラ症の感染は、直接接触又は空気を介して、あるいはケージやトイレ、食事の容器などが汚染されることによって起こります。ほとんどのウサギは出生時に母ウサギから感染します。しかし免疫システムが正常に機能している限り、多くのウサギは症状を現しません。

ほとんどの感染は鼻から始まります。多くの感染症は鼻から始まり、副鼻腔や顔の骨に広がり、耳管を通って耳へ、鼻涙管を通って目へ、気管を通って下気道へ、血流を通って関節や骨、その他の器官へと広がります。しかし感染したすべてのウサギが病気になるわけではありません。感染の結果は、免疫システムの強さと、その細菌の強さの両方に依存します。

スナッフル病(ウサギの鼻炎?)、あごの膿瘍、この呼吸器疾患は、ウサギ集団感染で流行する可能性があります。若いウサギの感染率は、年配のウサギの感染率に直接関係しています。感染は主に、感染したウサギの鼻汁に直接触れることで起こりますが、鼻炎でくしゃみをして鼻汁が飛散したときに最も感染しやすいと言われています。

臨床症状は、鼻の症状がわかりやすが、ウサギは鼻呼吸をする動物で、口からではなく鼻からしか呼吸できません。ゆえに症状が出やすくなります。ゆえに鼻腔が粘液や膿でふさがれたり、ひどく腫れたりすると、呼吸ができなくなります。

- くしゃみ(主に鼻腔から気道に侵入する)等の呼吸器症状が主な症状となる。

- 目や鼻からの分泌物が出るが、最初は透明でその後濃くて白いものになる。

- 時に頭が傾いたり(耳管から内耳にまで感染)、バランスを崩したりすることがあり。

- 食欲不振、元気消失は、重度の鼻炎や肺炎、又は肺膿瘍から起こる。

- 涙管、目、耳、鼻に感染し、歯根、骨、皮膚、皮下組織、内臓に膿瘍を引き起こす。

細菌は湿った分泌物や水の中で数日間生存することができます。P. multocidaは、主に鼻腔から気道に侵入し、主には呼吸器症状であるが、いったん感染が成立すると、副鼻腔(鼻炎)、結膜炎、膿瘍、中耳炎、となり涙管、胸部臓器、生殖器などにも感染することがあります。

時には、鼻炎の兆候がないにもかかわらず、中耳や肺などの内部組織や器官に慢性的な感染を持ち、鼻腔培養でP. multocidaが陰性となるウサギもいる。P.multocidaには多くの菌株があり、病気の重症度も様々です。

また血液検査では、血清の総タンパク質、アルブミン、グロブリン、免疫グロブリン(IgGおよびIgM)レベルの有意な低下が見られた。血清の炎症性サイトカイン(TNF-α,IL-6),アラニンアミノトランスフェラーゼ,アルカリホスファターゼ,乳酸脱水素酵素,血清ビリルビンの有意な上昇が認められた。

標準的な治療では、抗生物質の投与が行われますが、なかなか治りにくく、収まったと思うと、すぐに再発します。治療は、数ヶ月以上に及ぶこともあります。時にしつこい膿瘍は、外科手術で除去しますが、それでもあるていど収まるだけで、完治はなかなか難しいと言われています。

ある種の経口抗生物質、特に経口ペニシリンや類似の薬剤は、ウサギにとって致命的です。これらの抗生物質は正常な消化管内の細菌を狂わせ、毒素を産生する細菌の過剰増殖、下痢、脱水、死亡につながるため、ウサギには絶対に使用してはいけません。

一般的に使用されている安全で効果的な経口抗生物質の例としては、エンロフロキサシン、サープロフロキサシン、マーボフロキサシン、トリメトプリム・サルファ、クロラムフェニコール、アジスロマイシンなどがあります。

抗炎症剤メロキシカムやカルプロフェンなどの非ステロイド系抗炎症剤(NSAID)は、特に痛みを伴うウサギに使用されることがあります。

少しでも呼吸困難があれば、入院して酸素吸入をする必要があるかもしれません。ウサギは鼻でのみ呼吸をする動物ですから、酸素が入りにくいのです。その際には鼻孔をできる限り清潔に保つことが重要です。

この病気はウサギの間で感染しやすいので、新しいウサギは最初の1ヶ月間は既存のペットから離して飼育する必要があります。新しいペットの導入、新しい食事、過密状態などのストレス状況は、再発の原因となります。

目や鼻の組織を刺激する可能性のある尿中のアンモニアの蓄積を防ぐために、トイレを定期的に交換する必要があります。うさぎの眼や鼻から分泌物が出ていたり、呼吸の音が聞こえる、呼吸が速い、口を開けている。などの症状がある場合は、まずはこの病気を疑います。

全てのウサギはパスツレラ菌を保有していますが、病気を発症するのは一部のウサギだけです(免疫システムが一般的に菌を抑制しています)。栄養不足、食生活の変化、新しいペットや人の導入、過密飼育、環境ストレス、免疫抑制、あるいは他の病気の存在などのストレスが、臨床症状の引き金となることがあります。

多くのウサギは慢性的に感染しています。この病気は、感染したウサギの鼻や眼球の分泌物に直接触れたり、膿瘍からの膿に触れたり、寝具や餌・水入れなどの汚染されたものを介して、ウサギの間で容易に感染します。

新しいウサギは、既存のペットに引き合わせる前に隔離する必要があります(約1ヶ月間)。内科的または外科的治療が成功しても、ウサギがストレスの多い状況にさらされると、再発することがあります。パストゥレラ症の問題を最小限にするために、ウサギをできるだけ健康な状態に保つために、毎年必ずウサギに詳しい獣医師の診断を受けるようにしましょう。

貴方のウサギは痒がっていませんか?

ウサギが痒がっていたら、動物病院では、毛皮、皮膚、耳の寄生虫、乾燥肌、アレルギー、感染症などを疑い調べます。原因がなんであれ、痒がることは、不快なことなので、すぐに診察を受けてください。

例えば、毛皮のダニCheyletiella parasitivoraxは、ウサギの毛皮の中に生息する微細なダニです。Cheyletiellaダニは吸血性の寄生虫で、餌を得るためにウサギを噛むので、かゆみや引っ掻きを引き起こします。

これは、歩くフケとも呼ばれています。最初は狭い範囲で発生することもありますが、放っておくと被毛全体や生活環境、他のうさぎやペットにまで広がってしまいます。ウサギが外に出ることがなくても、家に持ち込んだ食べ物や寝具から毛皮ダニが発生することがあります。

シラミの場合もあります。他の寄生虫ほど一般的ではありませんが、シラミはウサギに感染します。シラミは種によって異なるため、人間やウサギ以外のペットには感染しません。

ウサギにもノミがつくことあります。実際には、毛皮を持つペットにはノミがつく可能性があります。ノミは、毛皮のダニと同様に、吸血性の寄生虫で、ウサギを噛み、その結果、かゆみや引っかきを引き起こします。

メスのノミは1日に最大50個の卵を産むので、たとえウサギに1、2匹のノミの成虫がいたとしても、すでに数百個の卵を産んでいる可能性があるのだ。ノミは人間も噛みますが、メスのノミは人間の血を唯一の餌としているため、通常は生存可能な卵を産むことができません。

室内飼育のウサギは、室外飼育のウサギより、ノミに感染する可能性は少ないですが、感染することがあります。があります。室内飼育のウサギが犬猫にノミを寄生させることもあります。ノミは、アリなどの他の昆虫と同じように、自分で家の中に入ってくることもあります。

ノミ取り用の櫛は、ノミとノミの糞(小さい黒い粒)を除去するのに有効です。汚れを見つけるのにも役立ちます。濡れた綿棒でこすると赤くなります。これは、消化された血液と通常の環境の汚れを見分ける良いコツです。

ウサギが乾燥肌(ドライスキン)になると、かゆみや引っかき傷が出來ることがあります。特に湿度が非常に低い部屋、ほこりの多い環境、ウサギをシャンプーして良く乾かさないと乾燥肌の原因となります。一時的に緩和するには、動物病院にてウサギに安全なスプレー製品を勧めてもらいましょう。

耳ダニは、かゆみやひっかきの原因となります。耳ダニはウサギからウサギに感染するので、耳をかゆがっているウサギを扱った後は手を洗ってください。耳の周りの毛が抜けたり、かさぶたができたり、ウサギの耳が特に汚れているように見えることがあります。頭が傾いていたり、耳が落ちていたり、頭を振っていたりするのも耳ダニの侵入の兆候ですが、必ずしも両耳に耳ダニがいるとは限りません。

アレルギーが原因で、痒みや掻きむしりを起こすウサギもいます。通常、これらのアレルギーは食べ物ではなく環境に起因するものであるため、ウサギが居る場所の、環境の整備すなわち寝具等の清掃、や空気清浄機等を利用してウサギがより快適に過ごせるようにしてあげましょう。

一般的なウサギの環境アレルゲンとしては、特定の敷き砂やウサギの干し草に含まれるホコリ、毛布に使われる洗濯用柔軟剤や洗剤などが挙げられます。

また、ウサギは毛ダニやノミなどの寄生虫に対してもアレルギーを起こすことがあります。これらの寄生虫が発生すると、ウサギはさらに刺激を受けることになります。

またウサギはアレルギーに加えて、皮膚への刺激を受けることがあります。特にウサギ用でない製品には注意が必要です。シャンプー、コンディショナー、スプレー、芳香剤などがウサギの皮膚を刺激することがあります。シャンプーなどの新しい製品を使った翌日、ウサギがかゆがっていたら、それはその製品がウサギの皮膚には刺激が強すぎたからかもしれません。これは、特に犬用の製品をウサギに使用した場合によく見られるケースです。

白癬菌は、主に2種類の生物(Trichophyton mentagrophytesとMicrosporum canis)によって引き起こされる真菌感染症で、脱毛、かゆみ、そしてウサギに赤い「白癬」の病変を引き起こします。人もウサギから白癬菌に感染する可能性があります。

白癬の主な原因は、ダニやノミと同様に、感染したウサギとの直接的な接触である。新しいウサギを家に連れてきたときは、感染していないことが確認できるまで、他のウサギとは別にしておきましょう。また、感染したウサギに使われた汚れた環境やブラシなどからも、ウサギは白癬菌に感染する可能性があります。

皮膚の感染症もまれに起こるとこがあります。尿やけや排泄物がウサギの皮膚に長時間接触していたり、一般的に不潔な環境では、ウサギが皮膚感染症を起こすことがあります。感染した部分は赤く炎症を起こし、強いかゆみを伴うので、すぐに治療する必要です。

毛皮のダニは、他のウサギへの伝染力が強いです。家の中で他のペットを飼っていて、ウサギが毛皮ダニと診断された場合、これらの寄生虫を他の動物に広げないように注意してください。うさぎを扱った後は手を洗い、ケージの中の食べ物や寝具は捨てましょう。新しく入手した、餌や寝具にシラミ、ノミ等について心配の場合は、24時間以上、冷凍保存すると安心できます。

環境アレルギーがある場合は、赤ちゃんや敏感肌用の無香料の柔軟剤や洗剤を使って毛布を洗ってあげてください。症状が続く場合は、ウサギの環境にある他のアレルゲン(例えば、春や夏に窓を開けていたときのホコリや花粉など)を調べ、それらを改善するようにしましょう。

ウサギの痒みや引っ掻きを防ぐには、環境を清潔に保つことで防げることが多い。ウサギ用品の冷凍保存をしたり、ウサギ用の寝具を洗うときに無香料の洗濯用品を使用するのは、その第一歩である。

ウサギの入浴には十分に注意が必要です。体調の良い時のみで、ウサギ専用の製品を使用してください。ウサギは湿気に弱いので良く乾かすことが重要です。昔からウサギは足が濡れると弱るとと言われてきました。要するに湿気に弱いと言うことです。

また、定期的にうさぎの毛並みをチェックするのもよいでしょう。そうすることで異常に気付きやすくなり、すぐに処置を講じることができるので、感染症や耳、皮膚のトラブルが悪化するのを防ぐことができます。

また、他のペットがいる場合には、定期的にノミ予防薬などを使用して予防する。また、外で飼っている場合や外出させている場合は、これらの問題を媒介する可能性のある他の動物とウサギを接触させることにも注意してください。

ウサギの主な病気16、その病気の診断と治療

- 食滞(胃腸管のうっ滞) 参照:ウサギの食滞(胃腸管のうっ滞)opens a new window

- 歯の病気(過剰歯等) 参照:ウサギの歯の病気についてopens a new window

- 顎の膿瘍、スナッフル病 参照:パスツエラ・マルトシータ(P. multocida)opens a new window

- 泌尿器病(尿石症等) 参照:泌尿器病(尿石症等)opens a new window

- 前庭疾患(斜頚-頭の傾き-) 参照:ウサギの斜頚(頭の傾き)についてopens a new window

- 子宮の腫瘍(腺癌、子宮蓄膿症等) 参照:子宮の腫瘍(腺癌、子宮蓄膿症等)opens a new window

- 心臓病(心不全、呼吸困難等) 参照:ウサギの心臓病

- 腸性毒血症 参照:腸性毒血症opens a new window

- 外傷 参照:外傷opens a new window

- 肝葉捻転(Rabbit liver lobe torsion、LLT) 参照:肝葉捻転opens a new window

- 胸腺腫(Thymomas in rabbits) 参照:胸腺腫opens a new window

- 寄生虫(耳ダニ、ノミ、疥癬、マダニ) 参照:寄生虫(耳ダニ、ノミ、疥癬、マダニ)opens a new window

- エンセファリトゾーン・クニクリ 参照:エンセファリトゾーン・クニクリopens a new window

- 肝リピドーシス 参照:肝リピドーシスopens a new window

- ウイルス性出血性疾患 参照:ウイルス性出血性疾患opens a new window

- 腸管閉塞(胃拡張等) 参照:腸管閉塞(胃拡張等)opens a new window/li>

| 食滞(胃腸管のうっ滞) | |

|---|---|

| 寿命 5~6年あるいはそれ以上 |

|

| 成獣の雄の体重 | 2~5kg(品種による) |

| 成獣の雌の体重 | 2~6kg(品種による) |

| 体表面積 | |

| 直腸温 | 38.5~40℃ |

| 二倍体染色体数 | 44 |

| 食物消費量 | 5g/100g/日 |

| 飲水消費量 | 5~10ml/100g/日あるいはそれ以上 |

| 胃腸管通過時間 | 4~5時間 |

| 呼吸数 | 30~60回/分 |

| 1回換気量 | 4~6ml/kg |

| 酸素消費量 | 0.47~0.85ml/g/時間 |

| 心拍数 | 130~325回/分 |

| 全血液量 | 57~65ml/kg |

| 血圧 | 90~130/60~90mmHg |

| 歯列 |

|

| 歯式 | 2-0-3-3/1-0-2-3 |

雌雄判別法

雌雄の判別法は、雄のウサギでは、ペニスが肛門にかぶさっている。そして、生殖開口部の両側をやさしく押すと、突き出させることができる。

雌雄どちらにおいても、鼠蹊部の袋が、泌尿器生殖器の開口部の横に位置している。そして、強い匂いの濃い色をした腺の分泌液で満たされている。

ウサギの早見表

| 生理学的 | |

|---|---|

| 寿命 | 5~6年あるいはそれ以上 |

| 成獣の雄の体重 | 2~5kg(品種による) |

| 成獣の雌の体重 | 2~6kg(品種による) |

| 体表面積 | |

| 直腸温 | 38.5~40℃ |

| 二倍体染色体数 | 44 |

| 食物消費量 | 5g/100g/日 |

| 飲水消費量 | 5~10ml/100g/日あるいはそれ以上 |

| 胃腸管通過時間 | 4~5時間 |

| 呼吸数 | 30~60回/分 |

| 1回換気量 | 4~6ml/kg |

| 酸素消費量 | 0.47~0.85ml/g/時間 |

| 心拍数 | 130~325回/分 |

| 全血液量 | 57~65ml/kg |

| 血圧 | 90~130/60~90mmHg |

| 歯列 |

|

| 歯式 | 2-0-3-3/1-0-2-3 |

| 生殖学的 雄:buck/雌:doe | |

| 繁殖開始時期(雄) | 6~10ヶ月 |

| 繁殖開始時期(雌) | 4~9ヶ月 |

| 性周期の期間(発情周期) | 誘発排卵 |

| 妊娠期間 | 29~35日 |

| 分娩 | 安産 |

| 分娩後発情 | なし |

| 胎児数 | 4~10 |

| 仔ウサギ | kittensあるいはbunniesという |

| 出生時の体重 | 30~80g |

| 離乳する時期 | 4~6週齢 |

| 繁殖適期 | 1~3年 |

| 繁殖存続期間(商業用の場合) | 年に7~11回子を生む |

| 出産頭数 | 月に2~4 |

| ミルクの組成 | 脂肪12.2% 蛋白10.4% 乳糖1.8% |

ウサギの繁殖

繁殖と飼育法は、雌が容易に立ち上がれるくらいの十分な大きさの家を作るために、厚紙の箱あるいは木製の箱を使用する。雌ウサギが、箱の中で多くの時間を過ごすことになると、仔ウサギを踏みつけてしまうかもしれないので、大きすぎてはいけない。

雌ウサギは飛び込んでも入れるようにするが、仔ウサギは飛び出せないような高い出入口を、側面に(15.24cm床から離して)切って作る。仔ウサギの目が開いたら、仔ウサギが上り下りできるくらいの高さに出入口を低くする。

巣は通常、雌が自分でむしり取った毛を並べて作られる。もし雌の毛がなければ、フランネル、テリークロスあるいは化粧紙を使う。それが汚れたら取り替える。仔ウサギのために暖かい環境を準備する。箱の一側面の下の方に保温パットを備え付ける(雌ウサギがコードに触れないようにしておく)。これは巣がウサギの毛で作られなかったときにだけ必要となる。室内飼育では、毛で作られた巣は十分暖かい。

ウサギは、子どもに1日1回しか(まれに2回)授乳しない。母ウサギは授乳している一時的な間しか、仔ウサギのそばにいない。仔ウサギが授乳されているかどうか確認するために、飼育者に1日1回調べるように助言する。

仔ウサギの目が開く(10日目)までは、必要以上に邪魔しないようにする。もし何か不審に思うときは、毎日同じ時間に1日1回仔ウサギの体重を測る。仔ウサギを触ることをためらわないようにする。

皮膚にしわが寄っていなかったり、仔ウサギが暖かく、一緒に群になっているときは、その仔ウサギは授乳されていることになる。たとえ雌ウサギが最初の1日、仔ウサギに授乳しに姿を現さなくても、飼育者に仔ウサギを離してしまわないように伝える。雌ウサギは、ゆっくり授乳を始めるかもしれない(最初の授乳は仔ウサギ誕生から24時間であることがよくある)。それから、2‐3日で(誕生から4日目までに)授乳できるようになるかもしれない。

仔ウサギが最初の2日間ずっと授乳されていないならば、補助的な給餌を行わなければならない。もし何頭かの仔ウサギで皮膚にしわが現れたら、1日1回か2回、補助的な給餌を行う。授乳が終わるたびに、排尿/排便をさせるため、仔ウサギを刺激する。綿花を丸めてぬるま湯に少し浸したものを使う。あるいは指で仔ウサギのお尻をやさしくこする。眼が開いたら、ペレット、若葉、乾草を与え始める。離乳時には、盲腸便あるいは母親の糞便を粥状にしたものを加える。

ウサギの一般的に見られる臨床的疾患状態

| 胃腸内の疾患 |

|

|---|---|

| 老齢動物の状態 |

|

| 神経学的徴候(発作/痙攣) |

|

| 呼吸器系疾患 |

|

| 皮膚疾患 |

|

| 熱ストレス/日射病 |

|

| 難産、乳腺炎 |