犬が高齢になったら心臓病に注意!

心臓病なんて、犬とはあまり関係ないとは思っていませんか?

甘く見てはいけません。高齢犬のほとんどが、心臓病になる可能性を持っているのです。そこで、今回から数回にわたって、心臓病についてお話をしたいと思います。

心臓の機能を知ろう

今回から数回にわたって心廣病のお話をします。犬が高齢になると、程度の差はありますがほとんどが心臓病に冒されます。そして、重症になると根治はなかなか難しく、病気の進行を遅らせる治療しか施せなくなることもありますので、特に、早期発見、早期治療が非常に重要です。

そこで、今回はまず心臓の機能から始まって、病気の早期発見法を中心にしたお話をすることにしましょう。

心臓病を知るためには、心臓の仕組みすなわち機能を知ることから始めなければなりません。

犬の心臓は犬を外から見た場合、両肘を結ぶ線上の胸のあたりにあります。機能はポンプ作用によって全身に血液を送ることです。すなわち、酸素が少なくなった血液を静脈を通して集めて肺に送り、肺で酸素を取り込んだ血液を受け取って体のいろいろな組織に送り出しているのです。

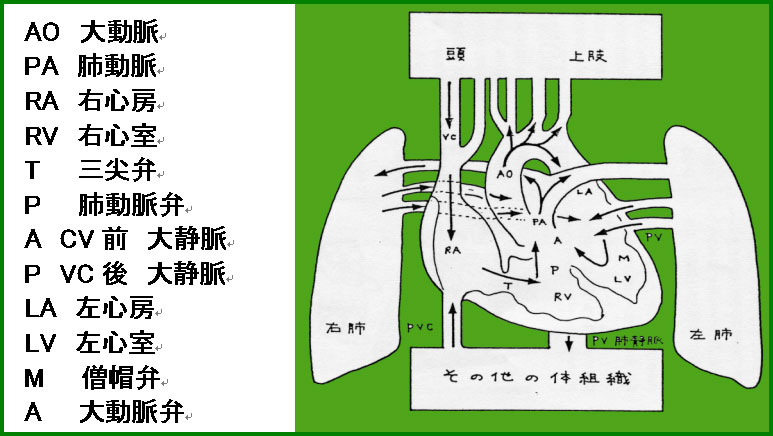

心臓は図1に示すように四つの部屋、すなわち二つの心室と二つの心房から成り立っています。

各部屋は大動脈弁、肺動脈弁、僧帽弁、三尖弁の四つの弁で区切られており、これらの弁が開いたり閉じたりして、血液が逆流しないようになっています。血液は左心室→大動脈→全身(肺を除く)→大静脈→右心房→右心室→肺動脈→左心房→左心室というように循環しています。犬の心臓が収縮と拡張を繰り返すのは1日に約18万回で、血液を送り出す量は約2000リットル、血液が体を一巡するのにかかる時間は約8~30秒といわれています。血液は頭部に20%、腎臓と肝臓に25~30%、その他に20%送り出されています。

心臓病の症状

人間と同じように、犬の場合も特に高齢の犬に心臓病が多く見られます。 心臓の機能が低下してくると、当然何らかの症状が表れますが、その症状を放置しておくと心不全になってしまいます。そして、心不全になると、もはや心臓病の末期ですから、どういう犬でも目に見えて状態が悪くなってきます。ですから心不全が起こったならば、少しでも早期に発見し、進行を遅くする処置をとらなければなりません。

心臓病の特徴となる三大症状があります。咳、運動不耐性、失神です。以下にこの三症状について説明しましょう。

心臓の大きさの判定

心臓が大きくなっているかどうかは、慣れれば外から判足できます。あなたの愛犬の心臓の部分を両手で軽く包み込むようにさわります。このとき、鼓動が強くなければ、心臓の大きさは正常です。若い犬は普通は正常ですから、今から心臓の大きさを判定する練習をしておくとよいでしょう。そのためには、ときどき心臓に触って訓練をします。

まず、安静時と運動後にそれぞれ心臓に触ってみてください。安静時の鼓動は正常で、運動後は強くなりますから、その感触を覚えておき、ときどき安静時に触ってみます。もし、鼓動が強い場合は、何か異常があることが疑われます。犬を2匹以上飼っているときは、比駁してみてください。ただし、犬の種類によって多少の違いはあります。

次に、心臓の左右の強さを比べてみます。この場合、左側が6~7割、右側が3~4割の割合で鼓動の強さを感じることができれば、その犬の心臓の左右の大きさは正常だといえます。しかし、左右1対1の感触であれば、ほとんどの場合、右心室の方が大きくなっていることが考えられますので、すぐに動物病院に行って診察をしてもらってください。ただし、これは胸の細いタイプの普通の犬にいえることで、胸が低くて深いタイプの犬、すなわちポクサー、プルドッグなどにはあまり当てはまりません。また、心臓病の咳の特徴は夜中から明け方に多く出ることです。そして、喉に刺でもささったように、喉の奥から何か異物を吐き出すような咳をします。私たちはそのような咳を「深い咳」といっています。

運動不耐性について

運動不耐性とは、簡単にいえば、運動するとすぐ疲れるとか、運動を嫌がるということです。 ただし、足や関節が悪くなっているときも、犬は動くことを嫌がることがあります。犬が運動を嫌がるようになると、もう老齢だから仕方がないと考えて、ほかの原因を疑いもしない飼い主がいますが、重大な病気が隠されていることもありますので注意が必要です。咳をしている犬が運動を嫌がると、その犬は二つの心臓病の特徴を示しているといえます。ですから、最近どうも運動を嫌がるようになったという場合、よく調べてみると初期の心臓病が見つかることがあります。

失神とテンカン発作の違い

失神は前の二つの特徴に比べると少ない症状ですが、心臓病の重要なサインであることに変わりはありません。しかし、失神とテンカンの発作を間違えないようにしなければなりません。以下に心臓病の犬が失神を起こす理由をお話します。

前述したように、われわれ獣医師は心臓の大きさを測定すること.によって心臓病であるかどうかを判定します。つまり、心臓が大きくなっていればその犬は心臓病にかかっているわけですが、それでは心臓が大きくなると、どういう状態が引き起こされるのでしょうか。心臓が大きくなると刺激伝導系が障害を受け、不整脈{(脈が乱れる)が引き起こされる可能性があるのです。そして、不整脈が起こると血圧が低下し、そのことが失神の原因となるのです。

それでは、失神とテンカンを臨床的にはどう区別すればよいのでしょうか。どちらもケイレン発作という形で表れますが、簡単な見分け方があります。

まず、心臓病を原因とする失神の場合は、次のような特徴があります。たとえぱ、外出先から帰ってきた飼い主を迎えるために、ドアの側まで駆け寄っていった犬が突然倒れます。その1~2分後に、何事もなかったかのように元の状態に戻ります。つまり、倒れたのは不整脈を起こしたからであり、不整脈が治まればすぐに元の状態に戻るわけです。

これに対して、テンカンの発作の場合は、発作が起こる前から動物は空を見上げたりして、不安な症状を示します。したがって、よく観察している飼い主なら、発作を予測することができます。また、発作が治まっても、正常に戻るまでにかなりの時間がかかるのがテンカンの特徴です。したがって、普段から愛犬を観察していれば、区別は決して困難ではありません。心臓病からくる失神とテンカン発作では治療法がまったく違いますので、両者を鑑別することは重要です。

心臓病の五大特徴と七大特徴

上に述べた三大特徴に、ほかの症状を加えた五大特徴、七大特徴があります。五大特徴には、三大特徴に呼吸困難(息遣いが荒くなる)と腹部膨満(ほとんどが肝臓と脾臓の拡大が原因)が加わります。さらに七大特徴には、痩せてくる、チアノーゼ(酸素が足りないために口腔粘膜が紫色になる)が加わります。特に、心不全状態の動物は、ドーペルマンを除いて、ほとんどが例外なく痩せてきます。

これは最近の獣医学で明らかにされたことです。獣医師は極度に痩せている動物を見ると、心不全、ガン、膵臓の機能不全、重症の寄生虫感染のいずれかを疑います。それほど痩せることが心不全の特徴的な所見となっているのです。

繰り返しますが、心臓病はかかってしまったら完治の難しい病気です。したがって、症状を早期に発見し、早期に適切な治療を施すことが大変重要になります。愛犬が咳をしている、運動すると苦しがる、突然倒れる、苦しそうに呼吸する、お腹が膨れてきた、食欲がない、痩せてきた、などの症状に気付いたら、すぐに動物病院で診察してもらってください。

ところで、前述したように、心臓の機能異常を放置しておくと心不全になってしまいます。心不全の原因としては、

①高齢の小型犬に多く発症する慢性弁膜症

②慢性肺疾患

③フィラリアが寄生することによって起こるフィラリア症

④おもに大型犬に発症する心筋症

⑤心臓を取り巻く膜の病気である心臓疾患

⑥1000頭に1頭くらいの割合でみられる先天的心疾患

の六つがあげられます。次回にこれらの心不全の六大原因を中心にお話します。

知って得するワンポイントアドバイス

-出血(爪から)の処置法-

愛犬の爪を切っている時に、よく、切り過ぎて出血することがあります。そんな時に、適当な止血剤がない場合はどうしますか?

①脱脂綿で強く押さえ、3~5分間そのままにします。

②少し上の部分(心臓に近い所)を圧迫すると、よく止血します。

③少しの間は安静にして、テープで固定してもよいでしょう。

④あまりおすすめしませんが、線香やマッチの軸で焼いても、止まることがあります。

心臓病の種類と発見法

心臓病なんて、犬とはあまり関係ないとは思っていませんか?

甘く見てはいけません。高齢犬のほとんどが、心臓病になる可能性を持っているのです。今回は愛犬の心臓病の発見法などについてお話をしたいと思います。

心不全のさまざまな原因

心臓病シリーズの第一弾として、前回は心臓病の症状を中心にしたお話をしました。 第二弾の今回は、われわれ獣医師がどのような方法で心臓病を診断するかについてお話することにします。 まず、心不全の原因となる心臓病の種類についての説明から始めましょう。

①慢性弁膜症

高齢の小型犬に多く発症します。 慢性弁膜症は、おもに僧帽弁が冒される病気です。僧帽弁は左心房と左心室の間にある弁です。何らかの原因でこの弁に障害が起こります。すると、血液が左心室から左心房へ逆流して、全身に送り出される血液の量が少なくなり、そのためにいろいろな障害が生じます。一般にオスはメスよりもこの病気にかかりやすいといわれています。早い場合は2~3歳で慢性弁膜症にかかりますが、通常は5~6歳ぐらいから発症します。この病気は初期の段階で心雑音が出てくるので、獣医師はそれによって発見できます。症状が進むと、心臓病の三大特徴である咳、運動不耐性、失神のいずれかが現れはじめ、その後、呼吸困難、腹部膨大などの症状が出てくるようになります。その他の三つの弁、つまり肺動脈弁、三尖弁、大動脈弁は比較的冒されにくいのですが、それでも三尖弁、大動脈弁の障害は併発する場合があります。

②慢性肺疾患

これはあまり聞きなれない病気かもしれません。肺の病気を長く患っていると心臓にも影響が出てきますが、これはいろいろな肺の病気が原因でおこる心臓病で、肺性心と呼ばれています。 慢性の肺疾患が起こり、高血圧症を発症して、右心室が拡大するというのが慢性肺疾患の特徴です。またフィラリア症もこの病気を併発するのが特徴です。 最近の獣医学では、血圧の測定も可能になりました。肺性心疾患の場合は、血圧を測定したり、他の重要な検査と比較しながら、多くの病気の早期発見、早期治療ができる可能性が出てきています。

中型・大型犬に多いフィラリア症と心筋症

③フィラリア症

この病気については、以前に詳しく取り上げました。蚊の媒介によって感染する病気で、右心室や肺動脈に長さ10~30センチのフィラリア虫体が寄生することによって起こります。 現在は予防薬が開発され、予防の重要性も確認されるようになってきましたので、以前に比べて発症するケースが少なくなってきました。 特に都心では、蚊の発生する環境が少なくなりましたので、フィラリア症も減少の傾同にあります。しかし、地域によっては、まだまだ心臓病の中で一番多い病気だといえます。 フィラリア症にかかると、さまざまな心臓病の特徴が現れますが、感染してからの期間や、虫体の寄生部位または数によって症状は変化してきます。 しかし、この病気は予防が可能です。蚊の発生する期間を通じて必ず予防薬を与え、愛犬をフィラリア症から守ってください。

④心筋症

おもに大型犬に発症する心臓の莇肉の病気です。この病気は、心臓の壁が薄くなって心臓が大きくなる拡張型の心筋症、心臓の壁が厚くなって肥大する肥大型の心筋症の二つに分かれます。 しかし、ほとんどの場合は拡張型で、グレートデンやジャーマンシェパードなどの犬種によく見られます。 これは大型犬に多く認められる心膜病です。心臓の筋肉の収縮力が弱くなるので、脈が弱くなるのが特徴です。最近は、超音波検査も普及しはじめていますが、この病気は超音波検査で判定できる代表的な病気です。 肥大型は稀ですが、突然死を起こした大型犬を調べてみると、肥大型の心筋症にかかっていたことがわかることがあります。症状は心不全の特徴と同じです。

⑤心膜疾患

これは心臓を取り巻いている膜の病気です。心臓と心膜の間に水や血が溜まったり、ある場合には小腸が入り込むこともあります。 通常は心臓に腫瘍ができ、周囲に水が溜まり、心臓の動きが制限されることによって、衰弱してきます。この状態になると脈が弱くなります。この病気は全心臓病の1%程度で、発症はあまり多くはありません。

多くの先天性心疾患は生後2~3ヶ月で発見できる

⑥先天性心疾患

1000頭に1~2頭ぐらいの割合で見られる病気です。犬を飼いはじめて2~3ヵ月後、最初の予防注射を受けに行く動物病院で発見されることがよくあります。 他の犬に比べて大きくなれない、元気がない、非常にかわいい顔をしているなどが、この病気の特徴です。 また、2~3ヵ月の仔犬で心臓に雑音があれば、この病気が疑われます。 前号で、外から心臓に触ってみる方法をお話しましたが、その方法で調べると、他の犬に比べて心臓の動きが強いことがわかります。他の犬より心臓が大きくなっているのです。

心臓病の発見法

まず、心臓病の早期発見法としてあげられるのは、前号で述べた三大特徴、五大特徴です。獣医師はそれらに加えて、臨床症状、身体検査、X線検査、心電図検査を行いますが、それらの検査によって心臓病の95%は病名が明らかとなります。最も重要なのは臨床症状と身体検査です。この二つの所見でも、正確に行えばかなりの程度まで心臓病を発見することができます。これは、人間の心臓病の医学でもほぼ同様と考えられており、臨床症状と身体検査で多くのことがわかるということです。獣医師が十分な時間をかけて飼い主から状態を聞き出し、そして身体検査を行うことによって、多くの心臓病が発見されるのです。もちろん、そのほかにレントゲン検査と心電図検査が、心臓病の診断には重要となります。レントゲン検査によって、心臓の大きさなどもわかりますし、また肺の状態もある程度推察できます。心電図は恐ろしい不整脈の発見に非常に役立ちます。心臓にカテーテル(管)を入れて造影剤を注入する心臓カテーテル検査も有効な手段ですが、現在はより簡単に行える超音波検査で調べる方法が主流となりつつあります。しかし、どんな検査よりも、飼い主の注意深い観察力と、臨床症状および身体検査が最も重要であることに変わりありません。

心臓病の4つの時期

心臓病は、その症状によって第一期、第二期、第三期、第四期の四つの時期に大きく分けられます。 各時期によって、どのような検査をどの程度の間隔で行うか、どういう治療を行うかが決まってきます。 それぞれの時期について、臨床症状の特徴、運動制限、食事制限、薬物療法の必要性、定期検診の受診間隔、予後を表にして示しましたので、参考にしてください。

あなたの愛犬の心臓病のステージを判断します

I期 II期 III期 IV期 臨床症状 無症状 激しい運動をすると疲れやすくなり、呼吸が速くなり、時々咳もでる 運動すると、疲れやすくなり、咳及び呼吸困難が認められる あまり動かなくても呼吸困難と咳がでる。体重の低下及びだんだん弱ってくる 運動制限 必要なし 多少必要 中等度ないし重度に必要 ケージで絶対安静 食事制限 必要なし できる限り行う 必ず行う 必ず行う 薬物療法 必要なし 症例によっては用いる 一定期間適用あるいは生涯において適用 不可欠で生涯投与が必要 定期検診 1年ごと 6ヵ月ごと 3~6ヶ月ごと 1~3ヶ月ごと 予後 予後

普通 3~10年普通

1~6年注意~要注意

6ヶ月~3年要注意

1ヶ月~1年以内

心臓病VSうっ血性心不全

犬の心臓病は前述のように六つに分類できますが、症状が進むとうっ血性心不全(心臓に十分な血液を拍出する能力がなくなる状態)を発症します。 もし、あなたの愛犬が8歳以上で、咳、運動不耐性、失神などの症状があったら、心臓病なのか、あるいはうっ血性心不全にまで症状が進んでいるのかを判定してもらうとよいでしょう。

心臓病の治療ではまず安静が大切

心臓病の治療法は病気の程度や種類によって違いますが、基本的には次のような三つの治療法を組み合わせて実施します。 それは安静療法、食事療法、薬物療法の三つであり、これが心臓病治療法の三大原則となっています。 まず、安静療法ですが、心臓病の治療でもっとも大事なことは安静を保つことです。特に、うっ血性心不全による呼吸困難に陥ったときは、絶対安静が必要です。 多くの飼い主の方が、犬が心臓病をもっているにもかかわらず、運動をさせて心臓病を悪化させているのは残念なことです。 愛犬が心臓病であると獣医師に言われたら、とりあえず安静を保つこと、ある場合は絶対安静を保たなければいけないということを忘れてはなりません。もし、安静を保たなければ、いくら食事療法や薬物療法を適切に行っても、あまり効果が現れないのです。 この安静の重要さについては、往々にして獣医師もアドパイスを忘れることがありますので、注意してください。

知って得するワンポイントアドバイス

-体重の測り方-

自分の愛犬は何キロあるか、すぐに答えられますか?病気をした時に、最もよい指標となります。2~3ヶ月に1回は測りましょう。8歳以上は、毎月測るのがベストです。

①目盛りが0になっているか確かめて、あなたの体重を測ります。

②次に愛犬を抱いて測り、合計から先程測った自分の体重を引きます。

③大型犬は、前肢だけハカリにのせ、約70%の体重を知っておくこともできます。できれば、前後2つのハカリで測ります。

④小型犬は、輸送用ゲージに入れて測り、後でゲージの分を引けばよいわけです。

心臓病の治療法

心臓病なんて、犬とはあまり関係ないとは思っていませんか?

甘く見てはいけません。高齢犬のほとんどが、心臓病になる可能性を持っているのです。そこで、今回は心臓病の治療法についてお話をしたいと思います。

安静療法と食事療法の組み合わせが効果的

前回は、心臓病の治療法で最も大切とされるのは、安静療法であるというお話をしました。安静療法の次に大切と言われているのは食事療法です。今回はこの食事療法の話から始めることにしましょう。心臓病の食事療法のポイントは、塩分(ナトリウム)の摂取量を減らすことです。つまり、塩気のある食事を与えないことです。安静療法を守った上で、食事療法を適切に実施すると、多くの場合、驚くほどすぐれた効果が現れます。最近では動物病院で、心臓病用特別食RDやローソディウム・ダイエット(低ナトリウム食)など、心臓病の犬のための食事が販売されていますので、簡単に利用できます。しかし、通常の食事より塩分が少ないので、味気なくてまずいと感じる犬もいるようです。だいたい20~30%の犬は食べることを好みません。そのような場合は、調味料(蜂蜜、ジャム、胡麻、サラダ油など)を加えて調理して食べさせることもできます。食べないからといって諦めてしまうのはいけません。食事療法を根気よく行わないと、心臓病はどんどん進んでいくからです。心臓病の犬に与えてよい食品と、与えてはいけない食品を表に示しましたので、参考にしてください。

| 与えてよい食品(低ナトリウム食) | 与えてよくない食品 |

|---|---|

| 少量の赤身牛肉・鶏肉(胸などの淡色部分、ももなどの濃色部分)、レバー、豚肉(料理したもの)、羊肉など緑色の豆類、じゃがいも、米、とうもろこし、小麦、かぼちゃ、乾燥豆、酢、全乳、オートミール、ラード、パスタ類 | ドッグフード、保存肉、貝類、魚肉、ミルク、チーズ、バター、ケーキ、パン、セロリ、ほうれん草、乾燥果物など |

特別食を食べないとき

心臓病の治療に食事療法は不可欠といっても、犬が特別食をまったく受け付けないときは、何かを食べさせなければなりません。食欲を失って、愛犬が弱ってしまってはよけいにいけないからです。特別食を食べようとしないときは、次のような方法で食事を与えてください。まずー日間絶食し、翌日からそれまで愛犬が食べていた食事を3分の2、特別食(低ナトリウム食)を3分の1の割合で混ぜ、3日間与えます。次の3日間はその割合を2分の1ずつにして与え、その後の3日間は従来の食事を3分の1、特別食を3分の2にして与えてください。そして、10日目から、特別食に調味料を加えて調理したものを与えるようにします。このような与え方をすれば、通常80%はうまくいくはずです。また、心臓病の特別食は比較的高価なので、家庭でできる心臓病の食事(低ナトリウム食)の作り方も、図で示しておきます。参考にしてください。

-家庭でできる心臓病の食事(低ナトリウム食)-

- カレーやシチュー用の骨付きチキン

- 肉が骨から取りやすくなるまでよく煮る

- 骨から取りはずした白い肉を細かく切る

- 冷蔵庫に保存する

- 食事ごとに必要量を冷蔵庫より取り出しご飯に混ぜて与える

【その他推薦できる食品】

ハチミツ、ラード、コショウ、トウガラシ、卵黄、 新鮮なフルーツと野菜、パスタ類、小麦粉、ササミ、 トマト、かぼちゃ、牛肉など。

愛犬に合う食事療法を工夫する

しかし、いま紹介した方法をとっても、やはり食べようとしない犬が20%くらいいます。その場合には、市販の高齢食(6歳以上用)を試してみてください。高齢食は、心臓病に対しては特別食より効果は劣りますが、普通食よりはすぐれています。一番よいのは動物病院で処方される心臓病の特別食、二番目は自家製食、三番目は市販食を含んだ高齢食、四番目は従来食べていた食事と自家製食を半々にして与える方法という順序になります。あなたの愛犬の反応を見て、ふさわしい組み合わせの食事を与えるようにしてください。繰り返しになりますが、安静と食事療法を守らずして、心臓病を治療することは大変むずかしいと言えます。それなのに、これを実行しないで、薬剤のみに治療を求めるという間違いを多くの人が犯しています。とても残念なことだと思います。愛犬が食事療法を嫌がるからといって、通常と同じ食事を与えていたのでは、治療はあまり望めないということを肝に命じておくべきでしょう。繰り返しますが、食事療法を行わないと、頼りは薬物療法だけになります。その場合、どうしても投与する薬の種類も多くなり、いたずらに費用もかさんでしまうことになります。

薬物療法

心臓病の治療法として三番目にあげられるのが薬物療法です。決して、初めに薬物療法ありきではありません。心臓が悪いから、動物病院で薬をもらって飲ませればよいという考え方は、あまりに安易すぎます。あくまでも、まず安静にし、次に食事を改善し、その上で薬物療法を行うことです。この方法によって、すばらしい治療効果があるものと考えてください。最近では、心臓病の薬物療法がかなり進歩しており、以前に比べると考えられないほどすぐれた効能をもつ薬ができています。心臓病の薬はいろいろありますが、要は水分や塩分の排出を増やす目的のために使われるものです。その目的のために、利尿剤、ACE阻害剤、ジキタリス(強心利尿剤)、または気管支拡張剤、アドレナリン阻害薬、抗アルデストロン剤、血管拡張剤、カルシウムチャンネルプロッカーなどの薬を組み合わせて、獣医師は処方します。ジキタリスは大変すぐれた薬で、昔から心臓病の治療薬として使われています。この薬には、心臓がゆっくり拍動するようにし、収縮率を強めることによって、障害のある心臓の働きを助ける作用があります。最近、使われているACE阻害薬なども、以前では考えられなかったようなすぐれた効果をもっています。しかし、それぞれの薬の処方適正量は犬によって個体差があります。したがって、獣医師は、臨床症状を調べ、身体検査、心電図、レントゲン検査、ある場合には血圧測定、超音波検査などを注意深く行い、その結果に基づいて処方量を決めています。また、常に同じ量を投与すればよいというものではありませんので、症状を進行させないためには、そうした検査を繰り返して行う必要があります。 特にうっ血性心不全の場合は、それらの薬を生涯にわたって投与しなければなりません。途中で投与をやめると、それまで薬物療法を続けたことが台無しになるばかりか、予期せぬ不幸な結果をまねくこともありますので、くれぐれも十分注意してください。

薬の特徴と副作用について知っておこう

薬物療法について、知っておいていただきたいことがあります。それは多くの場合、副作用を伴う場合があるということです。たとえば、心臓病の治療にはよく利尿剤を使います。利尿剤を飲むと、ほとんどの犬は喉の乾きを覚え、多飲多尿となります。これにも個体差がありますが、その症状がひどく特徴的に現れる場合があり、水を飲んでは何回もトイレに行き、ついには脱水状態に陥ってしまう犬もいます。そのようなときは、利尿剤の投与量を少し減らす必要があるでしょう。処方された適正量を投与しても、ときには効き目が強すぎて、多飲多尿の症状が強く現れることがあるからです。また、ジキタリスなどを服用すると、食欲不振になったり、嘔吐や下痢を起こしたりする場合もまれにはあります。心臓病の治療中にそれらの症状が起こった場合には、投与している薬との関係も調べなければなりません。一般的に言えば、心臓薬の投与中は排尿が正常であるかどうかが重要となります。なぜならば、心臓と深いつながりのあるのが腎臓であり、腎臓の働きが悪くなると尿の量が少なくなることがあるからです。心臓治療薬の副作用は、投与してから2週間以内に現れるはずです。過去に3週間以上投与している場合、量を変えない限り、急にそういう症状が出るということはまずありません。それぞれの薬にどのような副作用があり、どんな症状が出るかを獣医師に聞いておくか、覚えきれそうにないときは書いてもらっておくのがよいでしょう。また、何かほかの薬を投与中であれば、そのことも獣医師に話してください。

心臓病には定期的な検査が必要

心臓治療薬は通常は一生涯投与するものです。その数は、2~3種類から始まって、5~6種類とだんだん増えていくのが普通ですが、薬の増えるペースをできるだけ遅くすることが大事になります。薬を増やさないようにするには、定期的に検査をして、心臓が大きくなっていないかどうかなどを調べることが重要です。通常は、3ヵ月ごとの心電図検査と、6ヵ月ごとの胸部×線検査が必要です。何度も言いますが、犬の心臓病の三大特徴である運動不耐性、咳の程度、失神の有無をよく観察してください。そして、病気の進行を防ぐには、安静と食事療法をしっかり守ることが必要になります。もし、その二つの療法が守られない場合は、初めから薬の種類を多く処方せざるを得なくなります。心臓病治療で重要なのは、あくまでも安静と食事療法を守り、薬の量をできるだけ少なくする方法であることを忘れてはなりません。いずれにしても、フィラリア症のように予防の可能な心臓病もありますが、大部分の心臓病は予防が不可能です。先天的な心臓病はまた別ですが、その他の心臓病には適切な予防法がないのです。厳しい言い方になりますが、心臓病は治る病気ではありませんので、治療の目的は病気の進行を遅らせることに尽きると言っても過言ではありません。したがって、早期発見、早期治療が最良の治療法であることをくれぐれも忘れてはいけません。次回は、心臓病の総まとめとして、症状の予診を行ってみましょう。もし、あなたの愛犬に何らかの症状があれば、早めに獣医師の診断を受けてください。

知って得するワンポイントアドバイス

-仔犬の選び方(性格編)-

仔犬を初めて飼う場合には、性格の良い犬を選ぶことがコツです。

見分けるコツはご存じですか?

①まずはテストの前に、十分に声をかけ、自分を印象づけましょう。

②まず、仔犬を呼んでみて、ついてくれば合格です。

③次にあおむけにして、30秒くらいそのままおとなしくしていればOKです。

④次に、両手で1分くらい仔犬を持ってみてください。嫌がらなければ、その仔犬は性格の良い仔犬です。

心臓病の症状を見逃さないために

心臓病なんて、犬とはあまり関係ないとは思っていませんか?

甘く見てはいけません。高齢犬のほとんどが、心臓病になる可能性を持っているのです。 今回は心臓病の症状を見逃さないための、37の質問事項についてお話します。

前号まで3回にわたってお話した心臓病シリーズの締めくくりとして、今回は私どもの病院で使用している循環器病・呼吸器病の予診用紙を紹介し、そこで取り上げている項目について説明を加えながら、心臓病の症状のおさらいをすることにしましょう。

心臓病は一度かかってしまったら、完治の不可能な病気です。しかも、奇生虫が原因で起こるフィラリア症を除いては、特に効果的な予防法があるわけではありません。したがって、あなたの愛犬を心臓病から守るためには、何をおいても早期発見がきわめて重要になってきます。そして、早期に病気を発見するためには、心臓病を疑うことのできる症状を飼い主の方が見逃さないようにしなければなりません。

これから、予診用紙の質問項目がそれぞれどういう意味を持つかをお話しますので、それらを参考にして、ぜひあなたの愛犬の状態を観察してみてください。(循環器・呼吸器病の問診表opens a new window)

元気がなくなるのは何かの病気のサイン

まず、①の質問の「元気がない」についてですが、一般にどんな病気でも元気がなくなるのが普通ですから、そのことだけで直ちに心臓病が疑えるわけではありません。しかし、何らかの症状のサインであることに間違いはなく、それが心臓病の症状である可能性ももちろんあります。

「運動を嫌う」のは、心臓病の三大特徴の一つです。心臓病以外の呼吸器の病気にかかっているときも、犬は運動を嫌います。いずれにしても、飼い主の方が発見できる最も重要なサインの一つですから、覚えておきましよう。

「呼吸が苦しくなる」という症状は、肺の病気の場合でも起こります。特に運動したときや、咳をしているときに苦しそうな呼吸をするという場合は、心臓病の可能性が高いといえます。私たち獣医師は、苦しそうに呼吸している犬で、心臓が大きくなっていれば、心臓病だと判定します。

「突然倒れる」のも、心臓病の三大特徴の一つで、心臓病を疑うことのできる最も大きなサインだといえます。これは"失神"と呼ばれています。しかし、前にも話しましたが、テンカンとの区別が必要です。テンカンの場合は発作の後なかなか回復しませんが、心臓病の場合は、倒れてからすぐ元気になるのが特徴です。

「咳をする」のも、心臓病の三大特徴の一つです。夜間、明け方に咳をするのが特徴で、喉に骨の刺さったような咳をします。そういう咳をしたら心臓病の可能性が高いですので、すぐに獣医師に診断してもらってください。

「鼻水が出る」場合も、心臓病と呼吸器系の病気の両方が疑えます。どちらであるかは、ほかの症状と併せて鑑別します。

「その他」の症状として「お腹が出てくる」というのがあります。心臓病の場合、腹水、つまりお腹に水が溜まってくるために、お腹が出てくることがあります。ところが、メス犬の場合、飼い主の方が妊娠と間違えてしまうことがあります。

しかし、いっこうに出産の気配がない、あるいは、すっかり元気がなくなってしまった、いったいどうしたことだろうということで、動物病院に連れてこられることがあります。その頃になると、心臓病のかなり末期になっていることがありますので、十分注意してほしいと思います。

運動のあと疲れるのは危険信号

②の質問で、運動するとすぐに疲れるという場合、心臓病が進行している可能性があります。動物病院で注意深い身体検査をしてもらってくたさい。

③体重が減少するのは、うっ血性心不全の一つの重要なサインです。ドーペルマンなどの犬種を除いて、ほとんどの犬は心臓病がひどくなると体重が減少します。このことの原因は今のところまだ解明されていませんが、心臓病を判定する璽要なサインであることが最近判明しました。ただし、右心室の病気の場合は、腹水が溜まることがありますので、体重はあまり減少せず、かえって太ったように見えることがありますので注意が必要です。

④心臓病にかかると心臓が大きくなり、そうなると不整脈が起こり、低血圧となります。それが原因で突然倒れることがあります。上記のように、特に心臓病の場合は、今まで元気にしていたのに突然ばったりと倒れ、すぐに起き上がって元通りになるのが特徴です。

⑤心臓病で、唯一予防が可能なのがフィラリア症です。予防の措置をとっていれば、この病気を疑う必要はありませんので、この項目を設けています。

⑥すべての心臓病がチアノーゼ(舌が紫色になる)の症状を伴うとは限りませんが、これも心臓病の重要な一つのサインです。チアノーゼは、酸素が足りなくなることが原因で、舌がピンク色から紫色に変わることによって起こる症状です。

⑦心臓病は一般にあまり食欲には影響を及ぼしません。しかし、末期になればやはり食欲が減退してきます。また、フィラリア症のような寄生虫による病気では、初期に食欲が増す場合もあります。

⑧心臓病の症状が進行すると、水をよく飲むことが知られています。特に、右心室側の心臓病にかかっている犬に、よくみられる症状です。しかし、水を多量に飲みたがるという症状は、他の病気の場合でも起こりますので、鑑別が必要です。

⑨嘔吐そのものは心臓病とは直接に関係ありません。しかし、二次的に呼吸困難に陥り、空気を多量に吸い込んだときとか、ある種の先天的な心臓病では、食道が詰まって嘔吐することがあります。

便の状態をよく観察しよう

⑩心臓病をもつ動物で、よく下痢をすることがあれば、病気はかなり進行しているといえます。二次的に肝臓が重度に冒されていることがあるからです。

⑪フィラリア症の急性症の場合、血尿が出ることがありますので、この質問が重要になります。

⑫心臓病を比較的にわかりやすく三つに分けると、右心、左心、両室の病気に分けられます。特に腹水が溜まってお腹が腫れてくるのは、右心の病気が主な原因となる場合で、フィラリア症などが代表的なものです。しかし、この病気も最終的に両室が拡大します。

⑬運動をすると呼吸が荒くなるのは、先にも述ぺましたように、心臓病に特徴的な症状の一つです。また、肺水腫(肺に水が溜まる)になると、呼吸が荒くなることがありますが、呼吸が荒くなれば必ず肺水腫を発症しているとは言えません。呼吸が荒くなった原因が、心臓病にあるのか肺の病気にあるのかを鑑別する必要がありますが、一般的には、心臓が大きくなっていれば心臓が原因、心臓の大きさが正常であれば、肺が原因と仮診断を下します。通常、獣医師はX線鑑定によってその診断を行います。

⑭夜間や明け方に咳をしたり、呼吸が苦しくなるのは、心臓病の一つの特徴ですので覚えておいてください。

⑮安静時に呼吸のテンポが早いのは心臓病の初期に出てくる症状ですが、なかなか発見しにくいサインです。しかし、もしこの段階から異常に気付けば、それは早期発見なのですから、十分に余裕のある治療が可能になります。

⑯咳が続いている場合は、心臓病の程度が進行しているサインになります。また、運動したときだけ咳をする場合は、まだ重度にはなっていないといえます。しかし、運動しない安静時でも咳をするときは、心臓病がかなり進行していると判定されます。いずれにしても、咳が出るのは状態が悪化している証拠ですから、緊急に治療しなければなりません。

⑰呼吸器系の病気にかかっているときでも、犬は鼻水を流します。鑑別は難しいですが、呼吸器病の方が鼻水をたらすことがより多いと言えます。

⑱ある種の心臓病では、食道にも狭窄を起こすことがありますので、食べ物を飲み込むのが辛くなることがあります。この状態にはいろいろな原因が考えられますので、ほかの症状も参考にしながら、可能性を考えます。

⑲歯石が多<溜まっているとその毒物が心臓に入り、細菌性心内膜炎という病気を発症させることがあります。特に熱があったり、関節が腫れたりしていれば、この病気を疑うことができます。

⑳口を開けたまま呼吸をするようになるとかなり状態が悪いということが言えます。ほかの病気の可能性もありますが、心臓病の症状が併発している場合には心臓病からきた病気と推定します。

㉑短頭種(ペキニーズ、チンなど)は寝ているときいびきをかくのが普通ですが、他の犬種では異常なことです。しかし、高齢になるといびきをかくことが多くなります。これは呼吸器病の一つの症状ですが、長く続くと心臓にも影響してきます。

㉒吐血の血が真っ赤であれば肺からの血であり、チョコレート色であれば胃からの出血であると判定します。肺からの出血の場合は緊急を要しますので、すぐに治療しなければいけません。

遺伝的素因もある

㉓これは特に遺伝的な素因があるかどうかを判定するときに必要です。

㉔24もし一頭のみ発育が悪いということになれば、まさしく先天的心臓病か、あるいは他の先天的奇形を疑うことができます。

㉕先天的心疾患の一つで、特に後肢だけが腫れる場合があります(逆行性動脈管開存症)。また、心臓病の症状として稀に四肢が腫れることがあります。しかし、以前はこのような症状は心臓病と判断されたのですが、最近では腎臓病の方に圧倒的に多い症状であることがわかってきました。

㉖ある先天的な病気を持っている動物は他にも先天的な病気を持っていることが多いので、この質問を設けています。

㉗血栓によって起こる心臓病がありますので、その病気の判定の参考にしています。

㉘震える原因はいろいろあるのですが、不整脈が起こると震えが起こることがあるので参考にします。

㉙フィラリア症は、室内で飼っている場合の方が感染する機会が少ないと考えられますが、実際には室内で飼っているから必ずしも安全とは言えません。

㉚心臓病の薬を投与する場合、一緒に投与するとよくない薬がありますので、調べる必要があります。

㉛以前にかかった病気と心臓病との関わりを調べる必要があります。

㉜以前に受けた外科手術が心臓病に関係したものであったかどうか、または今後の薬物に対する影響を調べるために、必要な質問です。

㉝これも検査結果および心臓病の予後に影響を及ぼします。

㉞これは薬を投与する場合の、その犬独自のアレルギーを調べるための質問です。

㉟過去に心電図をとったことがあり、異常だったとすれば、以前から心臓病であった可能性があるからです。

㊱臨床症状、身体検査、心電図、胸部X線検査を行えば、心臓病の95%は判定できます。それらの検査が行われたかどうかを調べるための質問です。

㊲心臓病はあまり血液には影響しませんが、重度な心臓病では血液に変化が出てきます。たとえぱ、右心室系の病気は低タンパク質血症になることがあります。

以上、心臓病の判定や治療に役立つ情報をお話しました。飼い主の方にわかる症状もたくさんありますから、愛犬の状態を注意して観察し、何か異常と思われることがあればすぐに心臓病の治療が得意と思われる獣医師に相談してください。