難治性、再発性、季節性の皮膚病の診断、治療法について

皮膚病の主な症状に「痒み」「脱毛」「皮膚の変化」など様々な程度の皮膚病がありますが、感染、アレルギー、免疫性、代謝性など、その原因はさまざまです。

皮膚病の診断では病歴の聴取、身体検査(視診、聴診、触診など)、皮膚の検査、必要に応じて血液検査等の全身検査を行います。これらにより原因がはっきりすれば、特異的な治療が行えます。またいくつかの検査により、原因を絞り込んで、治療の反応を見ながら進めていく事もあります。そのため、皮膚病の診断では原因が比較的早い段階で判明するものから、時間がかかるものまであります

病歴の聴取+身体検査(視診、聴診、触診など)

皮膚の検査(皮膚掻爬法、針生検、塗抹法、セロハンテープ法、毛髪診、ウッド灯検査、真菌培養、パンチ生検、皮膚生検、除去食試験、アレルゲン特異的IgE血清試験等)

必要に応じて血液検査、ホルモン検査等の全身検査を行います。

-

皮膚病の検査に使用する用具の1部

-

耳鏡にて耳の中の耳道や鼓膜の状態を調べます

-

ビデオオートスポープによる耳内の画像診断

-

診察室にて画像として耳の中を拡大して映し出して調べます

-

皮膚の表面を拡大して、調べるための皮膚病の検査

1

細胞診

皮膚掻爬法

| 目的 |

|---|

| ツメダニ、疥癬、ニキビダニ、ヒゼンダニなどの検出 |

| 方法 |

| 刃が鈍円化しているナイフや鋭匙などを用いて、皮膚の表面を数箇所こする。(この際、わずかに出血しますが、その程度に検査を行わなければ結果が出ないことがありますので、ご了承ください。)また、皮膚の深層に寄生しているケースが多いため1度の検査で検出されないことがあります。寄生虫疾患が疑われる場合は繰り返し検査するか。治療(診断的治療)をしてしまう事があります。 |

-

皮膚の表面の一部を削り取って調べる皮膚病の検査の皮膚掻爬法

結節等の吸引(針生検)

| 目的 |

|---|

| その病変が感染や腫瘍であるかの大まかな判別をつけるため。針生検の診断率は約70%程度です。確定診断には多くは(病変組織を切除する)病理組織検査をお勧めします。 |

| 方法 |

| 病変部分(結節等の)を保持し、注射針を差込み、内容物を吸引する。そしてスライドグラス上に内容物を吹きつけ顕微鏡で観察する。 |

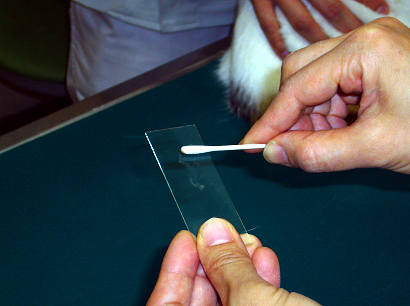

塗抹法

| 目的 |

|---|

| 皮膚や耳の細菌や真菌感染(マラセチア等)の判定。耳ダニ等の確認。 |

| 方法 |

| 皮膚の病変部に直接スライドグラスを押し付けて、染色し顕微鏡で観察する。また耳のサンプルを採取するときは綿棒を使い、それをスライドグラスに塗抹、(染色し)顕微鏡で観察する。 |

-

視診と触診、スライドグラス、塗抹標本による皮膚病検査の方法

-

ブラシにて皮膚の表面を擦り、細胞等を集める、皮膚病の検査

-

耳から耳垢を採取している所です

-

採取した耳垢をスライドグラスに載せ、オイル等と混ぜて検鏡します

-

採取した耳垢を各種の染色液にて染色して顕微鏡にて調べます

セロハンテープ法

| 目的 |

|---|

| 細菌、真菌(マラセチア)、まれに寄生虫等の確認。 |

| 方法 |

| 透明なセロハンテープを用いて、直接皮膚に貼り付ける。それを染色しスライドグラスに貼り付ける。特に足先や顔などスライドグラスを直接当てるのがやや困難な場所に役立つ。 |

2

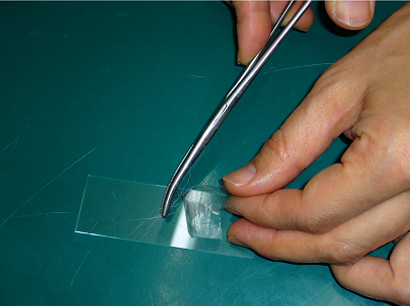

毛髪診(トリコグラム)

| 目的 |

|---|

| 毛の発育期、静止期、休止期などの段階を判別することで、内分泌異常などによる脱毛症を判別する手助けとなる。また毛幹を観察することにより動物が過剰に舐めたり擦ったりしているかが分かることがある。ニキビダニが検出されることもある。 |

| 方法 |

| ピンセットを用いて、患部の毛を強く抜く。そして毛をスライドグラスにのせ、顕微鏡で観察する。 |

-

毛の1部を抜いて毛髪診(トリコグラム)の皮膚検査を行う所

-

採取した毛をスライドグラスに載せて、ミネラルオイル等を使用して検鏡する

3

ウッド灯検査

| 目的 |

|---|

| 皮膚糸状菌(Microsporum canis)の検出。 |

| 方法 |

| 暗室の中で動物にライトを照射して観察する。皮膚糸状菌(特にMicrosporum canis)が存在する毛の約50%でaplle green(黄色から緑がかった蛍光色)を示す。主に培養する部位の特定に用いられる。 注)ウッド灯の波長と光度が安定するには使用前5分間点灯しておくことが望ましい。 |

-

ウッド灯検査による皮膚糸状菌(特にMicrosporum canis)の検査

4

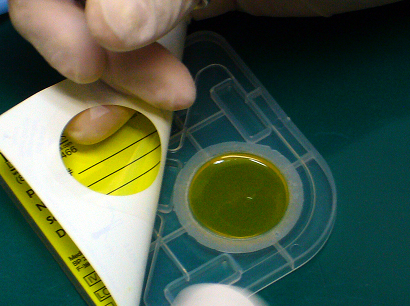

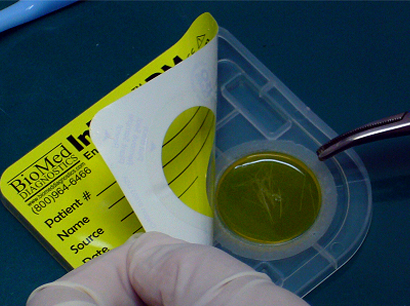

真菌培養

| 目的 |

|---|

| 皮膚糸状菌の確認と同定 |

| 方法 |

| 病変部と健康な皮膚の境界の部分から毛と鱗屑を採取する。また病変部をハブラシで何度もこすり採取する。できればウッド灯で蛍光色を発している部分を採取するのがよい。それを培地にやさしく植えつける。培地は25~30度、約30%湿度で蓋をしっかり閉めずに培養する。 培地は毎日チェックし2~3週間培養する。(コロニーと培地の色のチェック) |

-

皮膚糸状菌症を検出するのための培養をするための用具

-

培養するため、採取した毛等を、培地に載せる所の状態

5

バイオプシー

| 目的 |

|---|

| 皮膚病の鑑別診断を絞り込むため。また生検が推奨される時期としては皮膚病変が急性で重度の場合、腫瘍の可能性がある場合、再発性の病変、その他皮膚病変に異常を感じた場合など。 |

パンチ生検

| 方法 |

|---|

| 大部分の皮膚生検は手で保定するか鎮静剤で落ち着かせ、局所麻酔をする。毛刈りや消毒は行わず(毛が長い場合などは鋏などで注意深く除去する)、パンチ生検器具を用いて病変部、病変部と非病変部の境界などを採取する。その後毛刈りし、消毒、縫合する。組織はホルマリンで固定し、病理組織検査(外部の検査機関に依頼)を行う。 |

6

除去食試験

| 目的 |

|---|

| 食事アレルギーの診断のため |

| 方法 |

| 除去食試験の実施には動物が今まで食べたことのない食事、または蛋白を加水分解した食事を与えます。約10週間、その食事と水のみを与えます。痒みなどの症状が改善しているかを観察し、改善していれば、約10週間後に誘発試験(今まで食べていた食事を与える)を行います。痒みが約1週間以内に発現すれば、食事アレルギーの可能性が高くなります。(しかしより正確に行うには、季節などの因子が関係していることもあるため、この試験をもう1セット行う必要があります。) |

7

アレルゲン特異的IgE血清試験

| 目的 |

|---|

| アレルゲンの特定。(ただし偽陽性や偽陰性がありうる) 注)動物がアトピーであると仮診断し(いろいろな検査でアトピー以外の皮膚病でないことを確認した上で)、飼い主がアトピーのアレルゲンになっている物が何であるか知りたい場合、あるいはアレルゲン特異性免疫療法をやってみたいと思っている場合。 |

| 方法 |

| 血清を採血し特定の検査機関に依頼する。 |

アレルギー性皮膚炎の専門外来について

多くの犬がこのアレルギー性皮膚炎で苦しんでいますが、現在のところ、この検査をすればアレルギー性皮膚炎と診断できるという検査はありません。

ですからいろいろな検査や症状等の状況証拠を組み合わせて診断する必要があります。ゆえに他の似た病気ではないことを確認しながら行う方法で診断します。

特にアレルギー性皮膚炎は、対応を間違うと、良い治療結果がでません。ひとつひとつ基本的な診断と検査を繰り返しながら行うのです。

一部の皮膚病は、見た目だけの診断でも、かなり治まることがありますが、大概は、ひとつひとつ注意深く診断治療をする必要があります。専門的な皮膚病の獣医医療では、幅広い学問に裏打ちされた経験と最新の知識が要求されるのです。

アレルギー性皮膚炎に犯されやすい犬種は?

柴犬、シーズー、ウエストハイランド・ホワイト・テリア、ゴールデン・レトリバー、イングリッシュ・セッター、ラブラドール・レトリバー、ジャーマン・シェパード、スコティッシュ・テリア、ラサ・アプソ、フォックス・テリア、ドーベルマン、パグ、アイリッシュ・セッター、ボストン・テリア、フレンチ・ブルドッグ等

アレルギー性皮膚炎にみられる典型的な特徴は?

- とても痒い

- 慢性になると皮膚が黒く厚くなる

- 3歳未満に発症した

- 室内飼育である

- ステロイドで一時は良くなったが・・・

- 両耳の辺縁にも病変がある

- 腹部(特に後肢の内股の周辺)の皮膚に病変がある

- 冬になると少しは治まるが・・・、症状が繰り返して起こる

- 前肢の足先に病変がある

- 顔に病変がある

- 肛門の周囲にも病変がある

- 皮膚が油ぎって悪臭がある

アレルギー性皮膚炎の診断の決め手は?

- 病歴の聴取

- 身体検査

- 除外診断

アレルギー性皮膚炎に似た病気は?

- 食事の有害反応

- 疥癬蚤の咬傷による過敏症

- 昆虫による過敏症

- 接触性の皮膚炎

- 内部寄生虫の過敏症

多くのアレルギー性皮膚炎には、アレルギー以外の要因が多くあります。外部寄生虫の感染、細菌感染、真菌感染、内分泌の障害、その免疫の状態、はたまた腫瘍性の皮膚病(菌状息肉腫)というような特殊な皮膚病もあります。それらの学問体系の多くを知った上での診断が必要とされます。

皮膚病の中でも、アレルギー性皮膚炎は難治性の代表的な疾患です。

そして、そのアレルギーの中でも、特に食事性のアレルギー(このアレルギーは季節性がありません)と吸引アレルギー(主にハウスダクト)は、なかなか治療に時間がかかり、飼い主の方の苦労を伴うものです。その他、アレルギー性皮膚炎には蚤のアレルギー、接触性アレルギー等があります。

これらを区別して鑑別するためには、以下の検査方法がありますが、最も重要なのは、病歴の聴取と身体検査、皮膚の掻き取り検査です。

アレルギー性皮膚炎に必要な検査

- 皮膚病に特化した病歴の聴取

- 皮膚病の独自の身体検査法

- 皮膚の表面の検査(掻き取り、セロテープ法等)

- 耳肢反射試験

- 撰んだ症例で、アレルギーの抗原の検査(血清のアレルゲンー特異的IgE)

- 選んだ症例で、皮膚生検

犬のアレルギー性皮膚炎の新しい診断の基準 (Dr.Favrotの診断基準2010年発表)

- 3歳以下で発症が認められた

- 飼育環境が室内飼育である

- ステロイドに対して痒みが減じる

- 慢性や再発性のマラセチア(真菌)感染がある

- 前肢に病変がある

- 耳介部に病変がある

- 耳介周辺には病変がない

- 体の背側部には病変がない

※8個のうち5個以上当てはまればアレルギー性皮膚炎と診断する

※感度85%、特異度79%の確率で診断

アレルギー性皮膚炎はその犬によって、現れ方の臨床症状が違います。どれだけその環境に暴露したかによって違ってきます。しかしその過敏症の程度は遺伝的な素因によります。

アレルギー性皮膚炎の7大治療法

- 抗炎症・補充療法(必須脂肪酸、抗ヒスタミン、セラミド、抗うつ薬等)

- グルココルチコイド(ステロイド)療法

- 抗菌剤(抗生物質、抗真菌剤等)

- シャンプー療法(抗原を洗い流す方法)

- シククロスポリン(T細胞の活性を阻害する)

- 減感作療法(特別なアレルゲンに対する免疫療法)

- 居所療法(病変に直接塗布するータクロリムス、トリアムシノロン等)

初めは最初の3つ抗炎症療法、ステロイド療法、抗菌療法を中心に、局所の特別な軟膏(特に副作用がなく有効な場合がある)シャンプー療法を組み合わせて行います。

正しく行えば、これで約70~80%以上は症状が落ち着きます。

後の治らない、20~30%はシクロスポリン療法か減感作療法をそれぞれの利点と欠点を飼い主の方に十分説明した上で、どちらを最初に行うか、その利点や欠点、その効果や費用の点などを十分に説明して、私達が推奨する方法を含めて選んでいただきます。