ウサギの心臓病

「ウサギの心臓病」ダイジェスト

ウサギの心臓病は稀

ウサギの心臓病は稀な病気?と過去は思われていましたが、現在では、そんなに稀でもない可能性があると、欧米のウサギを診察するエキゾチック・ペットの専門医らの多くが指摘しています。

ウサギ独自のコロナウイルスについて

ウサギの心臓病と言えば、拡張型心筋症がそれなりに話題になりますが、これは現在の、人間のコロナウイルス感染症、より以前から存在する、コロナウイルス(人間のコロナウイルス感染症とはまったく違ったもので、ウサギ独自のコロナウイルスです)によって誘発された拡張型心筋症の報告があります。

ウイルス誘発性心筋炎、薬物誘発性の拡張型心筋症

ウサギの急性コロナウイルス感染は、ウイルス誘発性心筋炎で、うっ血性心不全を引き起こします。このウサギコロナウイルス感染は拡張型心筋症に進行する可能性があることが示唆されています。また薬物誘発性の拡張型心筋症の報告もあります。例えばドクソルビシンに誘発された拡張型心筋症の報告があります。このドクソルビシンは1mg/kgを週に2回で、6週間の使用であれば安全と考えられています。

現在報告されたウサギの拡張型心筋症の多くは、実験で誘発された症例が多く、死後の検死にて疑われた症例で、実際の症例からの報告は、多くはなく、わずかに数例が報告されているのみです。比較的に稀な症例のようです。

ウサギの心臓病の診断の難しさ

現在では多くのウサギの心臓病は、心臓の肥大(心臓が大きくなる)と言うことで、その病気が示唆されます。しかしどんな心臓病かは概してその診断はむずかしいもので、病名ではありませんが、俗にウサギの心臓病と言われています。

ある意味では、拡張型心筋症にはまだなっていない?拡張型心筋症とは診断できない症例が、殆どのようで、時に拡張型心筋症ではない、心臓病でしょうと説明されることも、あるかもしれません。

ウサギの心臓病はなぜ判りにくいのか?それには理由があります。特にその始めの症状が普通のウサギの病気と症状が同じだからです。ゆえにこの病気をわかりにくくしています。例えば、嗜眠、元気なし、運動不耐性、体重減少とか、時に食欲不振ともなります。これはウサギ病気の始めの症状であるので、診断がまだ解らないのです。咳は、心疾患を持つウサギでは一般的に見られません。

ウサギの心臓病を疑う症状

ウサギの心臓病と疑われる、それなりに判りやすい症状は、特に胸水や肺水腫がある場合です。理由は呼吸数が増加するからです。また心拍出量の低下の結果として、口腔粘膜が白く薄く(毛細血管の補充時間が長くなる)、なったり脈拍が弱くなったり、不規則になったりすることもあります。普通この時点で、心臓病の可能性が強く疑がわれます。

心臓の聴診では、心雑音、徐脈、頻脈、不整脈が認められることがあります。肺の聴診では、クラックル音、肺音が聞こえない、または気管支小胞音の増加が認められることがあります。しかしこれらは心拍数の増加によって容易に見逃されてしまうことがあります。

フェレットの予防接種(ワクチン接種)は犬用のワクチンを接種しますが、まれではあっても、アナフィラキシー様反応が報告されているので、用心のため、予防接種の後、特に最低、20~30分はフェレットを病院内に置いておくことが望ましいことです。その反応は、呼吸困難、流涎、震戦あるいは発作、排尿/排便、発熱といった徴候として現れます。たとえそのフェレットにこのような反応が起こったとしても、今まで通り年1回のブースター接種を行うことが望ましいとされています。

現在我国にはフェレット用のワクチンはありません。米国にはフェレット用がありますが、その持込(輸入)は法律(薬事法)で禁止されて(動物用生物学的製剤は輸入禁止です)います。それゆえに犬用のワクチンを接種することになりますが、それには条件があります。そのワクチンは、犬の細胞(腎臓等)で培養したワクチンでなく、鶏由来のワクチンを使用します。フェレットはジステンパーに罹るとほぼ100%死亡すると言われていますので、ワクチン接種が必要なのです。

もしあなたが犬を飼育している場合は、必ずその犬もワクチンを接種する必要があります。ジステンパーの予防接種をしていない犬(特に子犬)にフェレットを近づけない方が安全です。現在の所、犬のジステンパーの予防接種のように3年ごとの予防接種でも予防できるというような報告はフェレットではありません。特にフェレットには犬用を使用するので、おそらくは無理であると考えられています。

ウサギの心臓病、確定診断のための検査

確定診断のための検査とは?雑音がある?心臓の超音波検査、X線検査(肺水腫や胸水は?)心電図検査(不整脈、伝導障害?)血圧測定、呼吸困難があれば状態によって、胸腔穿刺や腹腔穿刺?その胸水の分析は?等です。

このウサギの心臓病にプラスアルファとして、食欲不振、お腹膨らむ、排便少ない、排便がない症状(食滞の症状)があると、なかなか厄介な状態になります。食滞(以前に言われたウサギの毛球症)も併発することがあるからです。ゆえに心臓病があるうさぎにこの食滞の予防薬?を投与する場合もあるでしょう。心臓病と同時進行で起こりうる場合もあるからです。

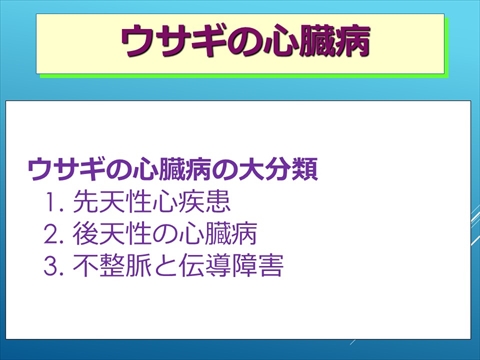

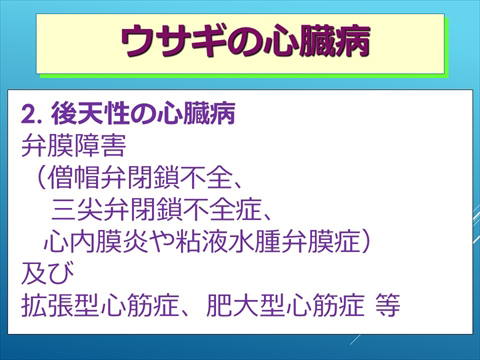

ウサギの心臓病3つの大分類

ウサギの心臓病は大きく分けて、以下の3つに分類されるようです。

- 先天性心疾患

- 後天性の心臓病

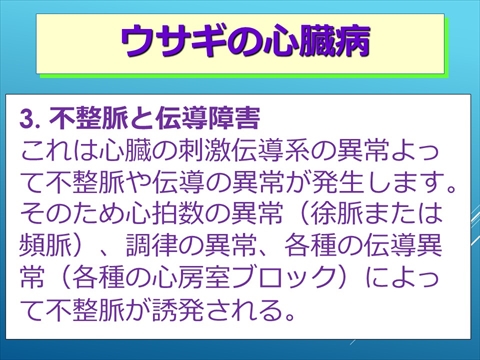

- 不整脈と伝導障害

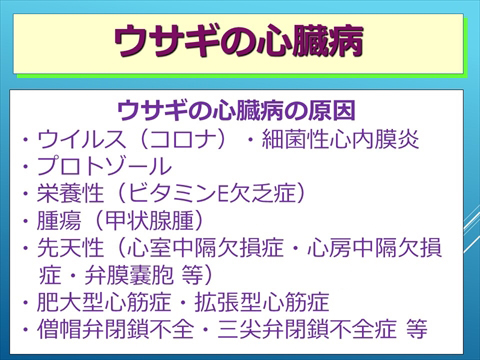

ウサギの心臓病の原因

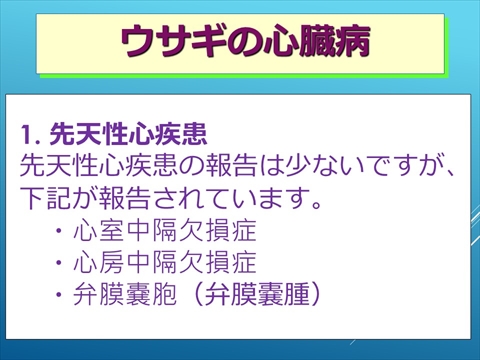

ウサギの心臓病の原因としては、ウイルス(コロナ)、細菌性心内膜炎、プロトゾール、栄養性(ビタミンE欠乏症)、腫瘍(甲状腺腫)、先天性(心室中隔欠損症、心房中隔欠損症、弁膜嚢胞等)肥大型心筋症、拡張期性心筋症、僧帽弁閉鎖不全、三尖弁閉鎖不全症等です。

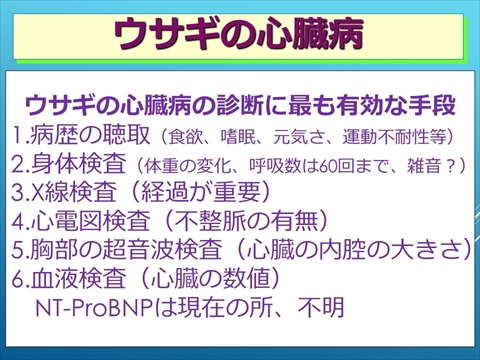

ウサギの心臓病、診断に有効な手段

ウサギの心臓病の診断に最も有効な手段は、以下の通りです。

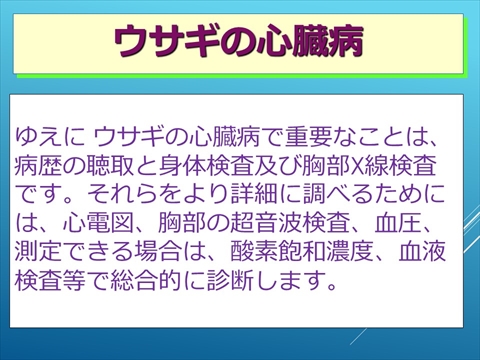

病歴の聴取(食欲、嗜眠、元気さ、運動不耐性等)、身体検査(体重の変化、呼吸数は60回まで、雑音?)、X線検査(経過が重要)、心電図検査(不整脈の有無)、胸部の超音波検査(心臓の内腔の大きさ)、血液検査で心臓の数値がわかる、NT-ProBNPは現在の所、不明です。ゆえにウサギの心臓病で重要なことは、病歴の聴取と身体検査及び胸部X線検査です。それらをより詳細に調べるためには、心電図、胸部の超音波検査、血圧、測定できる場合は、酸素飽和濃度、血液検査等で総合的に診断します。

ウサギの急性うっ血性心不全について

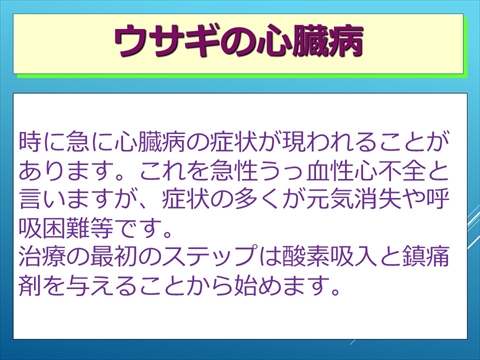

時に急に心臓病の症状が現われることがあります。これを急性うっ血性心不全と言いますが、多くが元気消失や呼吸困難等です。その治療は以下です。

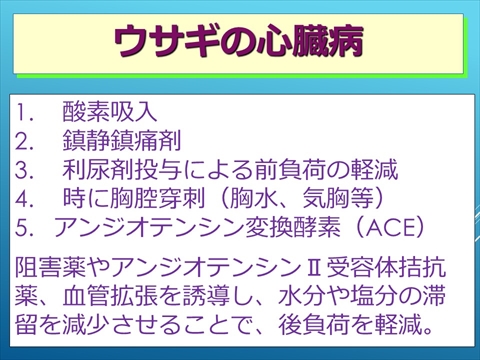

- 酸素吸入

- 鎮静鎮痛剤

- 利尿剤投与による前負荷の軽減

- 時に胸腔穿刺(胸水、気胸等)を考慮する

- アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬やアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬

血管拡張を誘導し水分や塩分の滞留を減少させることで、後負荷を軽減。

ウサギのうっ血性心不全の治療法

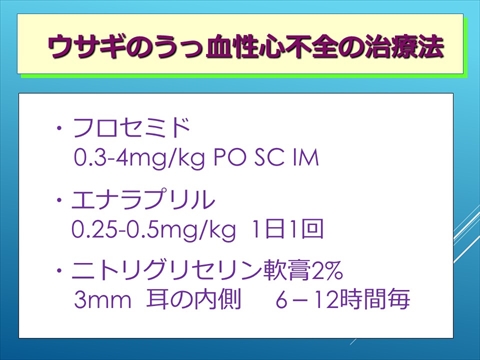

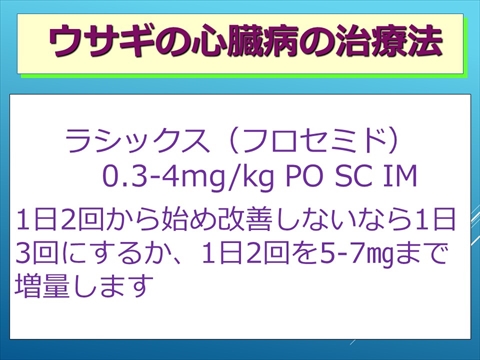

- フロセミド 0.3-4mg/kg PO SC IM ラシックス(フロセミド) 1日2回から始め改善しないなら、1日3回にしたり 1日2回を5-7㎎まで増量します

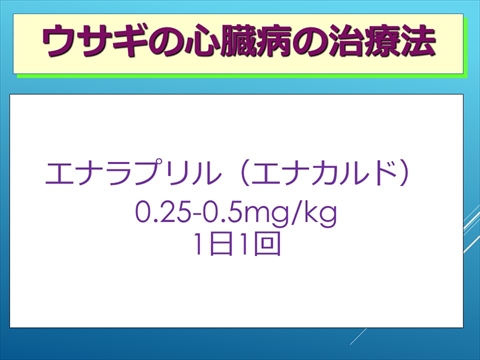

- エナラプリル(エナカルド) 0.25-0.5mg/kg 1日1回 ベナゼプリル(フォルテコール)0.1-0.5mg/kg PO 1日1回 低血圧に注意

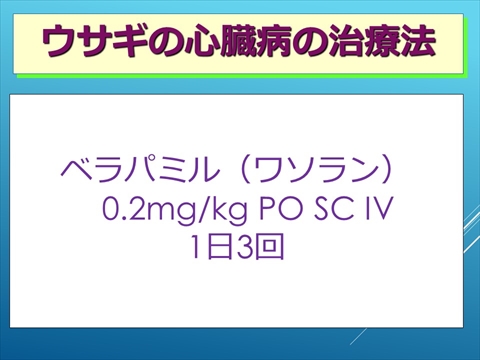

- ベラパミル (ワソラン) 0.2mg/kg PO SC Ⅳ 1日3回

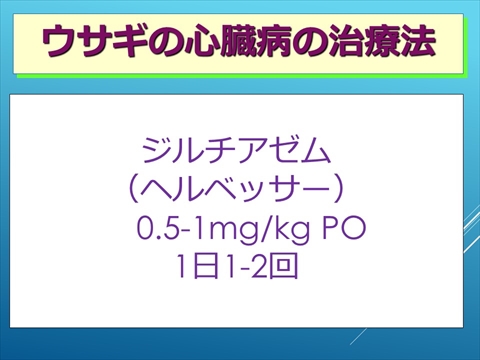

- ジルチアゼム(ヘルベッサー) 0.5-1mg/kg PO 1日1-2回

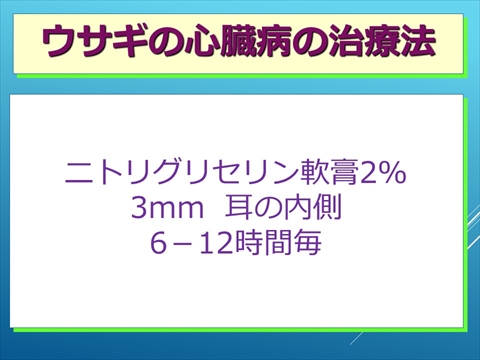

- ニトリグリセリン軟膏2% 3mm 耳の内側 6-12時間毎

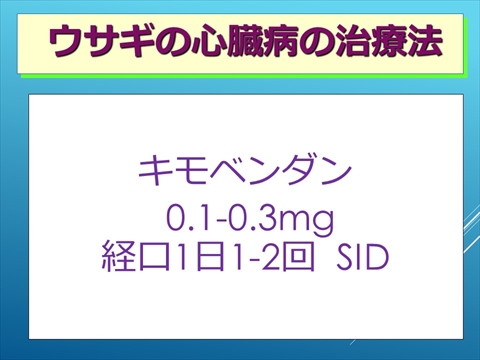

- キモベンダン(ベトメディン) 0.1-0.3mg 経口1日1-2回 SID

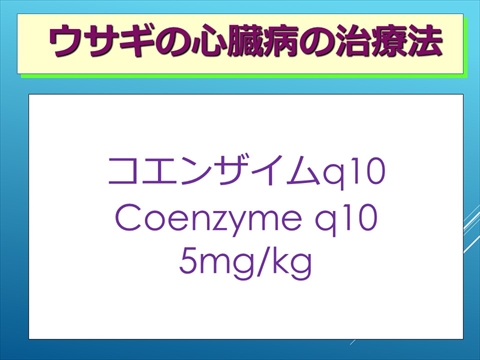

- コエンザイムq10(ノイキノン) Coenzyme q10 5mg/kg

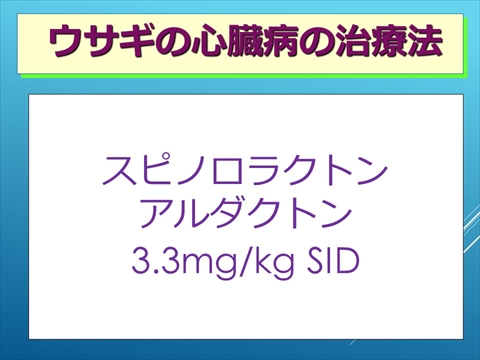

- スピノロラクトン(アルダクトン)3.3mg/kg SID

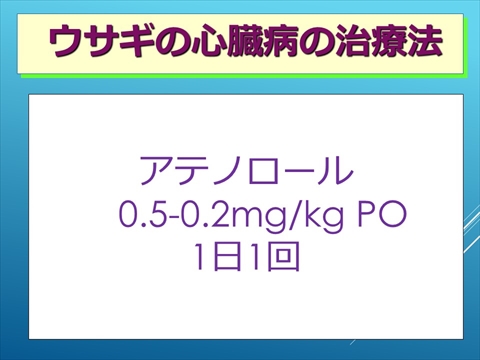

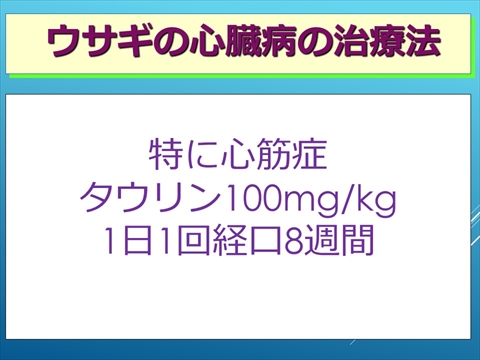

- アテノロール 0.5-0.2mg/kg PO 1日1回 特に心筋症、タウリン100mg/kg 1日1回経口8週間

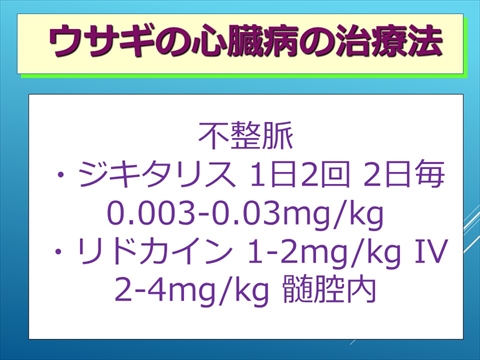

<ウサギのうっ血性心不全に不整脈がある場合は?>

- ジキタリス 1日2回 2日毎 0.003-0.03mg/kg

- リドカイン 1-2mg/kg Ⅳ 2-4mg/kg 髄腔内

- エナラプリル 0.25-0.5mg/kg 1日1回。

ウサギの治療、大注目はCoenzyme q10

最近ウサギの治療で、特に注目されているのは、Coenzyme q10(コエンザイムキューテン)です。医療品では、ノイキノン錠(ウサギには顆粒を使用)またはトリデミン錠(ウサギにはカプセルを使用)です。これらの薬剤は5㎎、10mgと容量が少なく(サプリメントは通常1錠が100mg)、犬猫では容量が少ないので効果がはっきりしないのですが、ウサギには丁度良い容量と思われます。効能・効果は軽度及び中等度のうっ血性心不全症状とありますが、これはミトコンドリアを生産しますので、特に高齢のウサギの、エネルギーの代謝に作用するので、心臓病以外にも非常に適応しやすい薬剤だと思います。