武蔵野動物・統合獣医療センター統合獣医療の専門外来について

三鷹獣医科グループの統合獣医療への御案内

統合獣医療の専門外来(診察時間最低1時間単位)は、完全予約制です。予めその希望の項目をお知らせください。不明の場合、まずはセカンドオピニオンとしてご予約ください。

★最低1時間以上の診察時間が必要となります

★あらかじめその病気の程度や経過をお知らせください

★もし持参できる場合は、可能な限り過去の医療記録をご用意ください

★特に統合獣医学のみの診療を希望する場合はあらかじめお知らせください

★すでに西洋医学にて診断が確定している場合はお知らせください

★また未診断の場合もお知らせください

★費用についてはあらかじめお尋ねください

★セカンド・オピニオン制度もご利用ください。

三鷹獣医科グループの目指す統合獣医療とは

三鷹獣医科グループの動物のための「統合獣医療」の目指す方向性

-西洋獣医療での慢性疾患に+αの診断と治療-

-ホリスティク獣医学での診断と治療を目指す方に-

―言葉が喋れない動物との最後の時間を過ごすためには―

- 動物が生きる「質」の向上、生活の質(QOL)の改善を目指す。

- 西洋獣医学と伝統医学や相補・代替獣医療のチーム医療を目指す。

- 動物の身体のみならず、精神作用や環境の要因を考えた包括的な獣医療。

- 治療のみならず、病気の予防や、抗加齢、健康の増進に寄与する獣医療。

- 「尊厳死」苦しみのない、急に眠るような死を迎えるための獣医療を目指す。

- 痛みを感じない痛みで苦しまない、直前まで普通に生きて死を迎えるために。

- 最後の時は、生れてから今まで、「ありがとう」と言う動作、表情を感じるように。

統合獣医療(Veterinary Integrative Medicine)とは西洋獣医学による獣医療と代替獣医療(主に東洋獣医療)を組合わせて医療を行うことである。この2つの療法を統合することによって、共に持つよい特性を最大限に活かし、できうれば最も適切な『オーダーメイド的な獣医療』を提案するものです。

殆どの西洋獣医学では、精神(心)と生体(体)を分けて、考えて治療を行なうのですが、動物の心と体は、深く関係していると思われます。精神の活動は活発になれば、自律神経のバランスが変化し、自律神経の変化は、内分泌系に影響を与えます。分泌されるホルモンが変化すれば、代謝作用にも影響すると思われます。

これらを総合的に考えて、特に慢性疾患において、主には西洋獣医学にて診断され、特に予後の治療が限られた症例に対して、少しでも苦痛を伴わずに、「生命の質」が保てるように、主には西洋獣医学と伝統獣医学(東洋獣医学)を癒合させて行う療法です。

しかしこの統合獣医療は急性疾患や外科手術を要する病気に対しては、適応とほとんどなりません。また最大の欠点としては、西洋獣医学と比べると、なんと言っても、伝統獣医学(東洋獣医学)の多くは医学的な効果の証明はあまりないことや、その作用のメカニズムがあまり解明されていないことです。しかし長い間の検証や伝承による、経験に裏打ちされたことで、伝統的に受け継がれて来た結果の継承であります。

ゆえに当動物病院における統合獣医療の殆ど多くは、現代の西洋獣医療による診断によって病名を確定し、治療は統合獣医療の良い点を組み入れた療法となります。それゆえに現代西洋獣医療の診断、治療の基準のみによらない、獣医療を受け入れる飼い主のみの受け入れとなります。

当院は専門医療の動物病院のため、約80%は二次診療(他の動物病院で診断、治療できない症例)を請け負っていますので、原則として診断は西洋医療で行い、治療には西洋医療のみならず東洋医療を取り入れる、統合獣医療を行う動物病院です。

当院の統合獣医療の多くは、西洋獣医学と伝統獣医学(東洋獣医学)を癒合させて行うものであります。その比率については、もし希望があればあらかじめ御相談ください。特に伝統獣医学(東洋獣医学)のみを中心に診療を受けたい場合は、あらかじめ別途その趣旨をお申し出ください。

例えば、予後が限られた病気にたいして、どう動物に対処していくべきか?を飼い主様といっしょに考えたいと思います。残された可能性を考えて、多少苦しい時間があっても、残された時間をどう病気と共存するか、あまり病気と戦わず共存して病気を忘れる程に限られた時間を過ごすか、を考えたいと思います。

武蔵野動物・統合獣医療センター ~ホリスティク獣医学的な病歴の聴取~

ホリスティク獣医学的な病歴の聴取

ホリスティク獣医学は、心と体は一体なもの解釈し、西洋医学より心の動きをより重要視します。ゆえに病歴の聴取も、西洋医学よりも詳細に過去の生い立ちにさかのぼり、動物の心理状態の把握に努めます。

- 呼吸の仕方(頭の位置、胸と腹部の動きの関係、回数/分)

- 水の飲み方、場所、量、時間、何ヶ所・食事の場所、時間、内容、量、食べ方

- 睡眠の場所、時間、姿勢、仕草 ・歩き方の様子

- 立ち方の様子、立ち上がりの様子・尿の仕方、回数、時間、仕草、色合い

- 排便の仕方、回数、量、匂い

- 痛みを感じているか、触ると嫌がる?

- 不快そうな時はどんな時か、その動作

※できれば動画をお見せください

動物を入手した時から現在まで経過のできるだけ詳しい履歴

- 出生時の日時、生まれた時間、体重、その兄弟の数とその後の様子

- 誕生時の親の一年間の食べ物と与えた薬剤・その育った環境(生れた場所と時間)及び育った場所

- 離乳時期、親は?

- 親の系統はどんな?解りますか?

- 動物の性格分析は?従順?

- 過去の殺虫剤の暴露の可能性?

- 除草剤の暴露の可能性?

- 過去のワクチンの回数とその種類

- 運動量歴、散歩の時間と距離

- 水分の種類と与え方

- 詳細な食事の内容(蛋白質、脂肪、炭水化物、ビタミン、ミネラル、水分等)

- 食べ方、好物、嫌いなもの

- 食事量と回数とその食べる場所

- 排便の種類と排尿の回数と場所

- 散歩の機会と頻度と時間

- 散歩中に何か食べる?草?異物?排便?排尿?

- どんな時に怖がるか・どんな時に喜ぶか

- 喜びを表す表情・尾をよく振るか

- 眼の動き・驚く時はどんな時

- 寒さに対しての反応

- 暑さに対して反応

- 逃亡歴・吼え方

- いつも何を訴えているか

- 躾の方法・兄弟と親戚はどこ

- ストレス度のチェツク(動作、耳、尾等の仕草)

- 紫外線の暴露

- 夜型、昼型、不明?

- 分離不安の有無、その可能性?

- 音に対しての感度は?

- 水に対しての恐れは?

- 電磁波の影響は?

- 周囲で煙草を吸う環境は(受動喫煙の影響はあるか)?

- その動物を飼育した経過

- 睡眠時間は?

- 誤飲誤食歴は?

- スキンシップの反応

- どこを良く舐めるか?

- マッサージをしているか?

- 飲んでいる薬とかサプリメントは?

- 運動量

- 痛みを感じているか

- 何をなめるか等

- 各犬種や猫種の特異性は?

統合獣医療の病歴の聴取は、西洋医学とは少し変っています。その動物の精神の状態を重視するからです。例えば、出生時に未熟な場合、肥満になると膵臓等の機能が発揮できず内分泌疾患にかかりやすくなる傾向があるとかの問題があります。

その生まれ育った環境(生れ育った場所と時間、動物の性格、過去の、兄弟の動物のその後の経過、運動量、散歩の機会と頻度、等を詳細に聞きます。

もちろん食事の内容(多量の炭水化物を避ける)、銘柄はもちろんのこと、食事の場所と時間、頻度と量、食べ方(特に重要なヒントとなります)とその時間、好物、嫌いなもの、好きな匂い嫌いな匂いについて、水分の種類と与え方、その量と飲み方とその場所、排便と排尿の回数と場所、その仕草と方法等いろいろ記録します。

また精神状態の把握には、どんな時に怖がる(例えば音等)か、どんな時に喜ぶか、喜びを表す表情、尾をよく振るか、眼の動き、驚く時はどんな時、寒さに対しての反応、暑さに対して反応、逃亡歴、吼え方、いつも何を訴えているか、躾の方法、兄弟と親戚の存在は等をいろいろに聞きます。

例を挙げて説明すると、その動物の性格によっても、病気に対する反応が違ってきます。いつも虚勢をはって、強がる傾向、何かあれば噛み付く(相手が怖いからです)このタイプの動物は自身が病気になると、ただじっと耐えているようで、とても落ち込みます。治療には鎮痛剤、鎮静剤、精神安定剤等が必要と思われます。

これは、人間の医学で、「癌の告知」(動物は飼い主にします自身にできません)の際には、いつも自身を自慢する傾向のある人は、告知をすると、ひどく落ち込むのと同じと私は解釈しています。

統合獣医療の病歴の聴取にはこんなことも聞きます。ストレス度とその反応の仕方、紫外線の暴露、夜型、昼型、分離不安の有無、音や光に対しての感度、電磁波の影響、その動物を飼育した理由と経過、睡眠時間、スキンシップの反応、どこを舐めるか、何をなめるか等)等をいろいろ聞きます。

また過去の病歴の聴取、過去の外傷、過去の麻酔歴、手術歴、異物の摂取、嘔吐と下痢の回数(推定の生涯の回数)、痒みの反応、ワクチン歴、ノミ、ダニの予防歴、駆虫歴、過去の与えられた薬剤の種類、四季のよる症状の違い、過去の飼育記録帳や症状の動画(今元気な時の様子をビデオにて記録しておいてください)をいろいろ参考にします。

犬猫の統合獣医療に於ける身体検査

統合獣医療の身体検査は、特に体のバランスを重視することです。これは東洋医はバランスの医療と呼ばれ、ゆえに望診にしても、切診の脈診にしても、多くは左右同時に両手にて、その左右の差異を感じながら行う。

望診:体重、栄養を基にして、動作や容貌から眼、顔の様子、皮膚の状態を観察して、体系、歩用、その態度から統合的に観察します。

聞診:鳴き方、刺激に対する反応性

聴診:心臓は左右の股動脈と同時、肺、腹部等

臭診:体臭、口腔内臭、尿臭、便臭等

舌診:(カール、裂、色、形)これは西洋医療にはない分野で、舌は循環器と深く結びついているので、舌のカールは心臓病を示唆する指標となる。

問診:病歴の聴取、食事、心因状態

切診:触診(心臓、頭部、頸部、背部、腹部、四肢、尾部、圧痛点)、脈診(股動脈、頸動脈)

体温の評価:最近は、眼とか歯肉にスポットを当てて、ストレスなく測定できます(あくまで参考程度)が正確には直腸温にて測定します。また一日の時間経過の測定の、頻回の測定には、非接触赤外線体温専用温度計等を利用して頭頂部、耳内温、体表温、四肢温(左右差)を測定します。特に動物の四肢の冷えを判定するには有効です。

体系の評価(BCS):ボディコンデションスコアー、体の上半分と下半分の割合の評価等、MCS(筋肉の評価)FCS(体脂肪の評価)等を評価)

皮膚と被毛の関係の評価:食事、年齢、手入れとの兼ね合い

歯及び歯肉の関係の評価:食事、年齢、手入れとの兼ね合い

経絡と病気との関係の評価:主に痛がるポイント、どこか触ると、押すと痛がるか

呼吸数と病気との関係の評価:安静時、睡眠時が特に重要な指標となる

心拍数と病気との関係の評価:安静時、睡眠時が特に重要な指標となる

各体と臓器の関係を評価:(耳ー膀胱ー腎臓)、(眼ー肝臓ー皮膚)、(口腔内ー胃腸ー直腸)との関係を考える

舌診:参考程度

脈診

聴診

視診

触診

これらに西洋獣医療の最近の身体検査の重要点である以下も組み合わせる。

体温:興奮、部位、測定法

脈拍:心拍、強弱、リズム

呼吸:興奮、普段、睡眠時

痛み:疼痛、何所、触診

栄養:体重、養分、食事

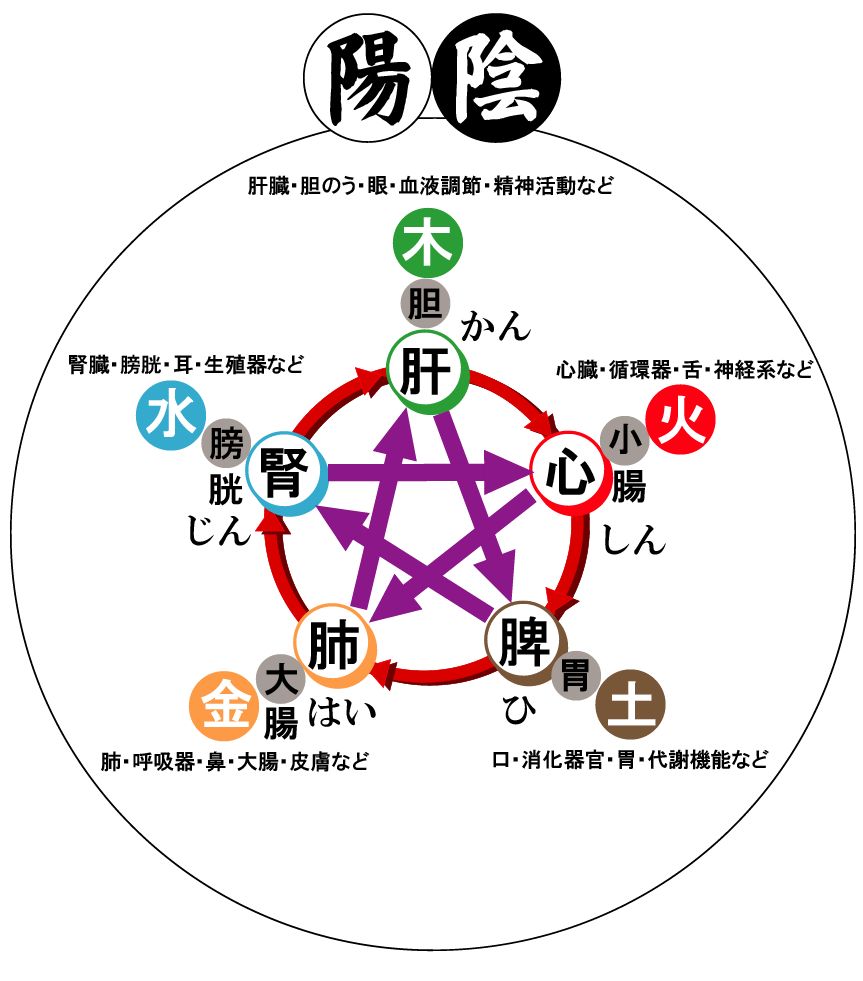

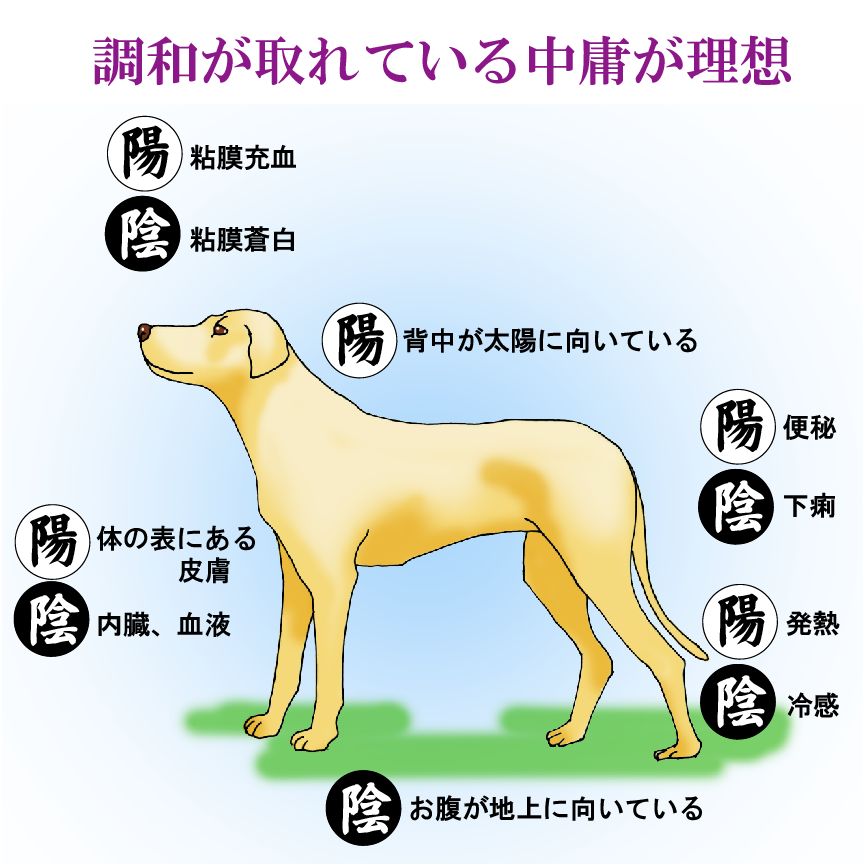

これらの身体検査にいかに東洋医学の特徴である「陰陽」「陰陽五行説」「気、血、津液(水)」「五臓六腑」等の論理を組み合わせるかが重要になります。

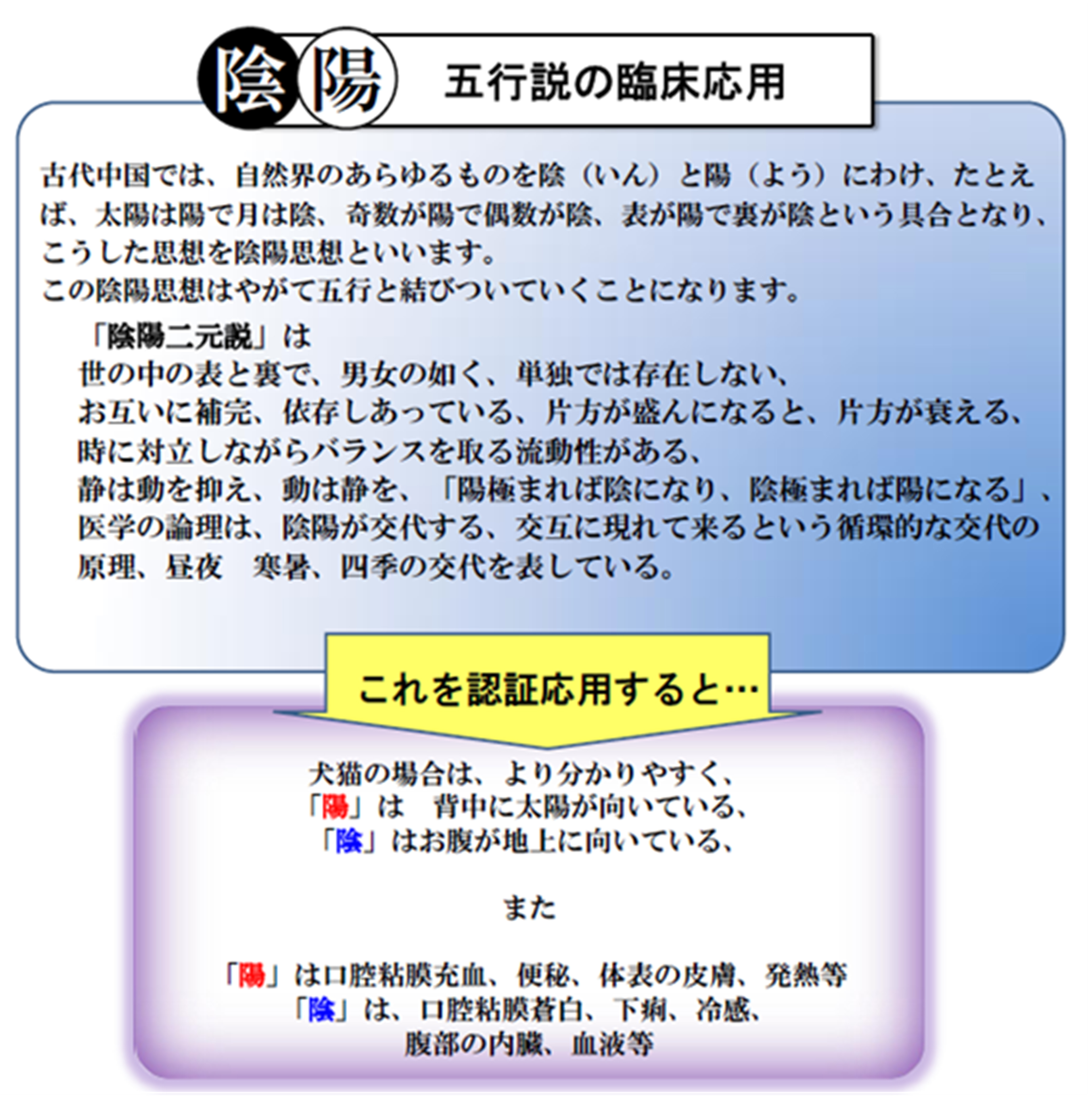

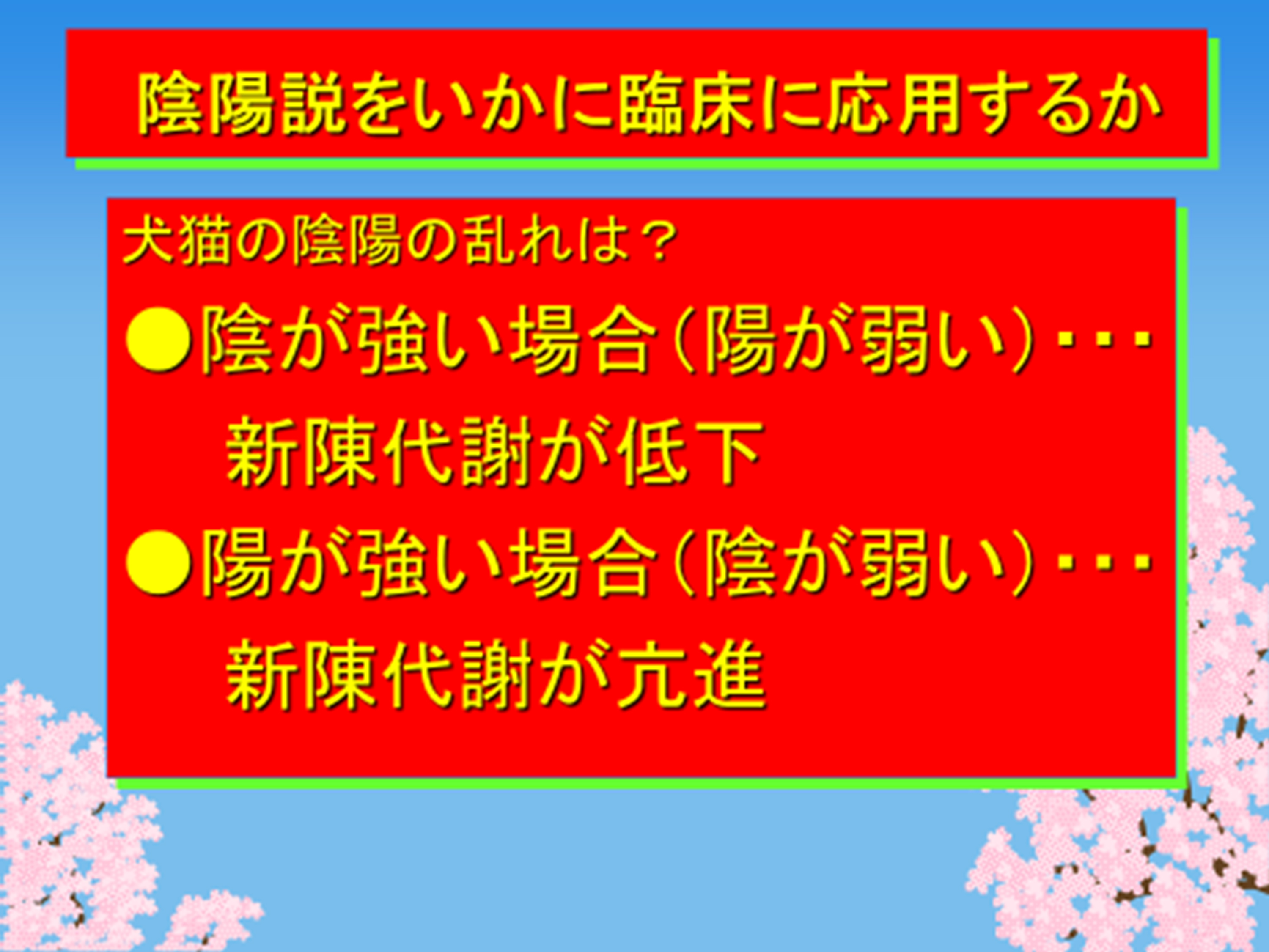

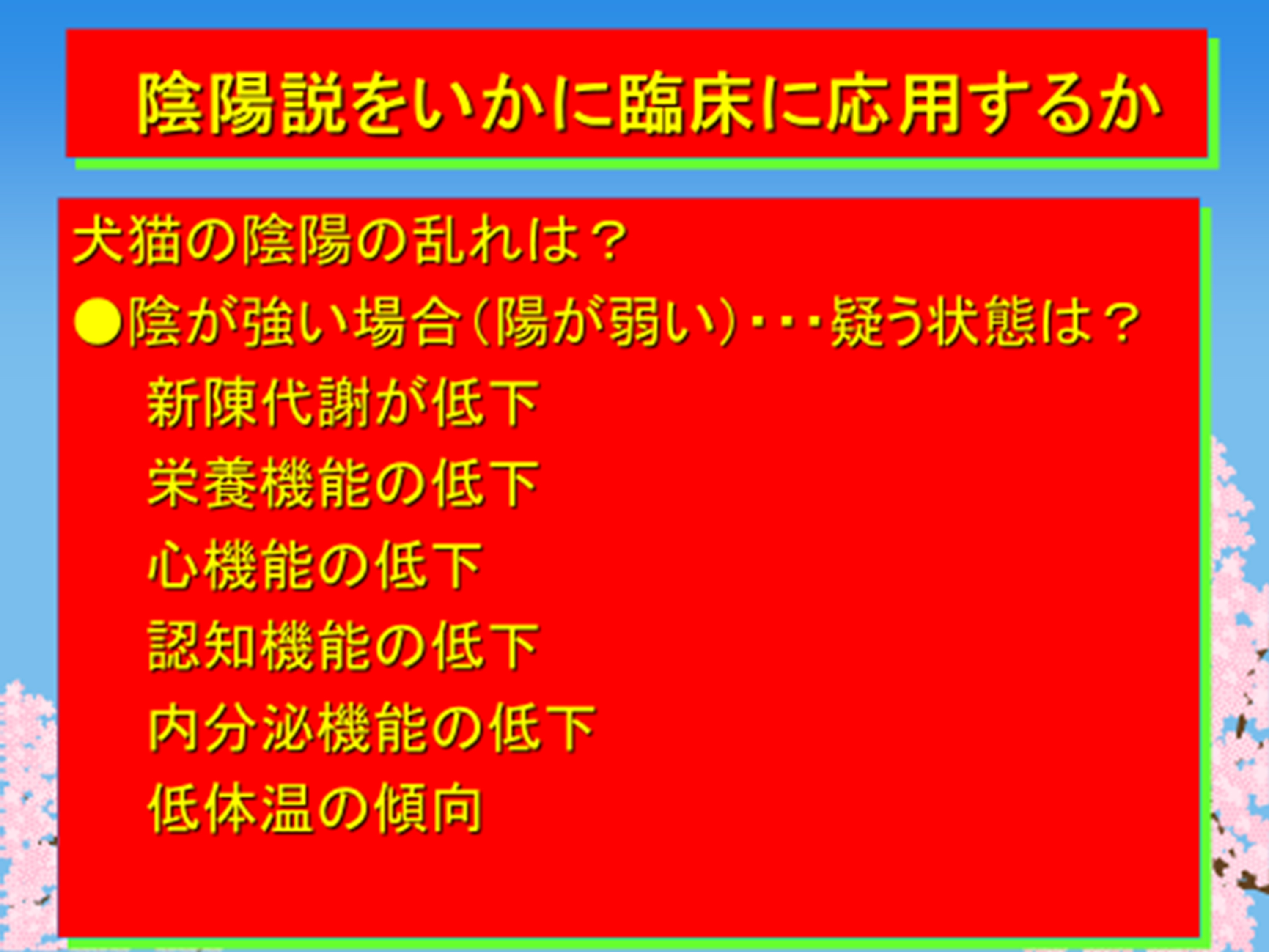

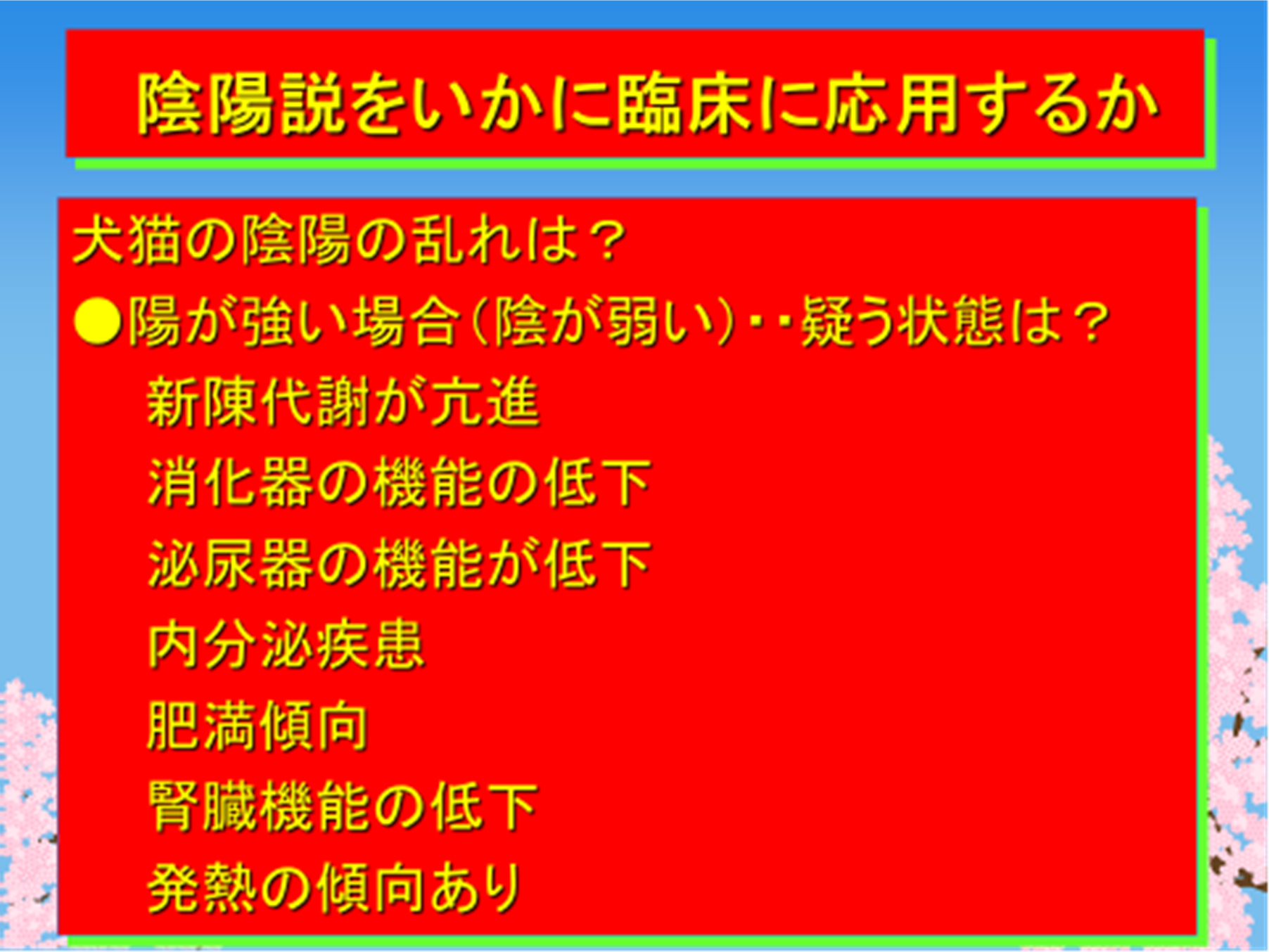

「陰陽」について

古代中国では、自然界のあらゆるものを陰(いん)と陽(よう)にわけました。たとえば、太陽は陽で月は陰、奇数が陽で偶数が陰、表が陽で裏が陰という具合になります。こうした思想を陰陽思想といい、この陰陽思想はやがて五行と結びついていくことになります。「陰陽二元説」は世の中の表と裏で、男女の如く、単独では存在しない、お互いに補完、依存しあっている、片方が盛んになると、片方が衰える時に対立しながらバランスを取る流動性がある、静は動を抑え、動は静を、「陽極まれば陰になり、陰極まれば陽になる」、医学の論理は、陰陽が交代する、交互に現れて来るという循環的な交代の原理、昼夜 寒暑、四季の交代を表している。

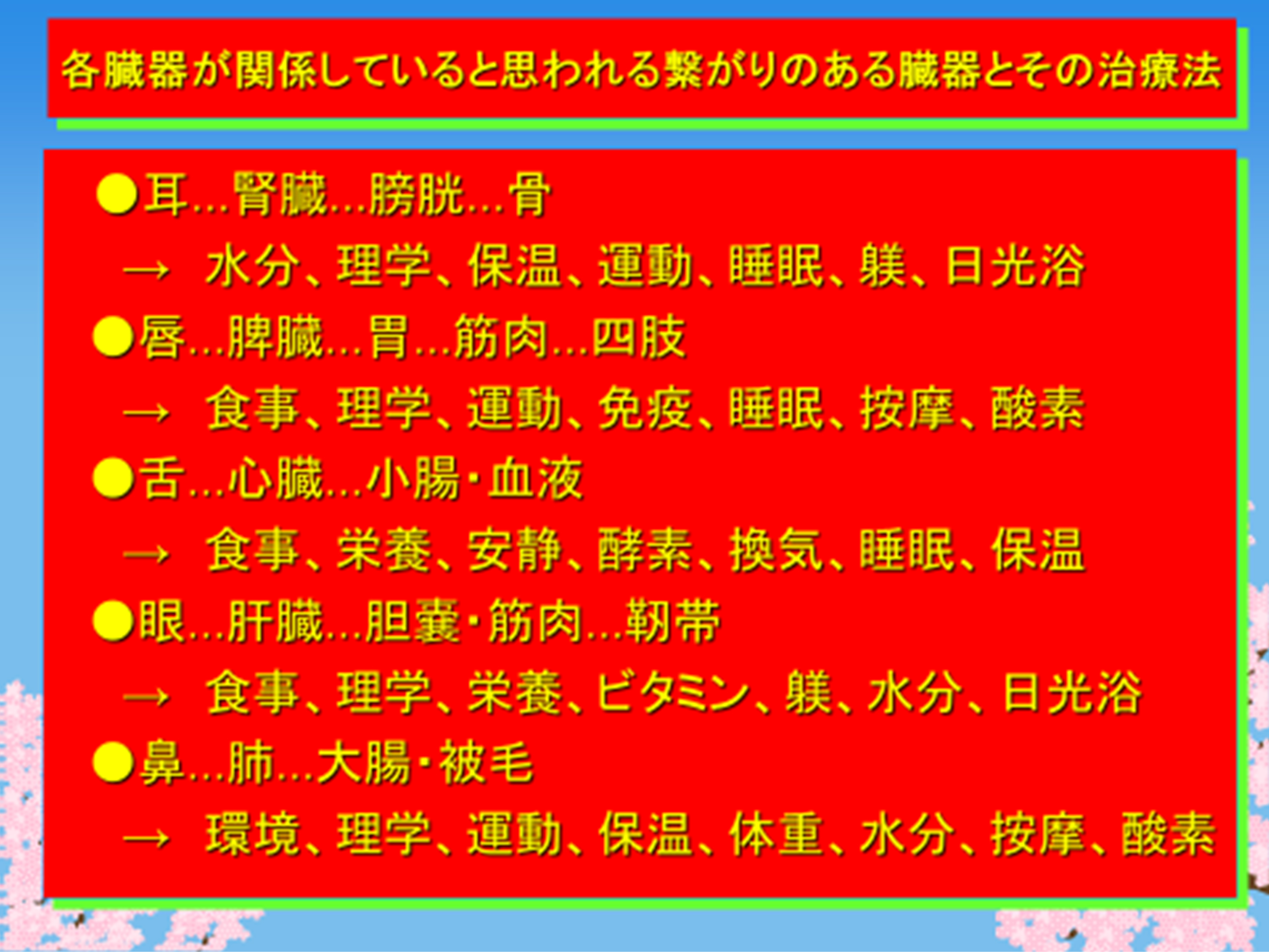

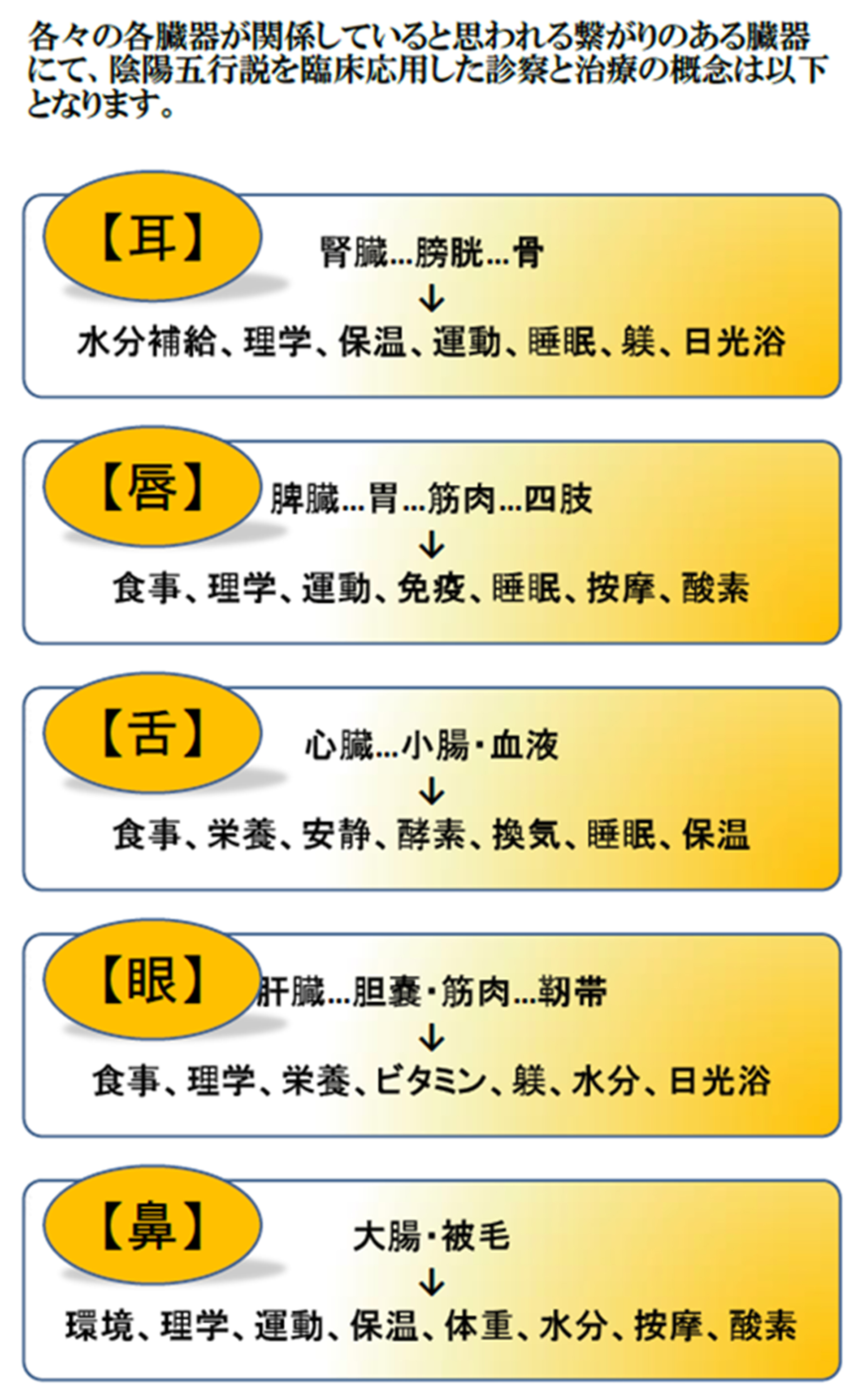

各臓器が関係していると思われる繋がりのある臓器とその治療法

- 耳…腎臓…膀胱…骨

左右の耳と左右の腎臓の相関はないが、耳に病気があると腎臓機能が低下しやすくなる、すると膀胱も病気になり易くなる、また膀胱から腎臓へも感染等が起こることもある、最後には骨にも関係すると言われている。

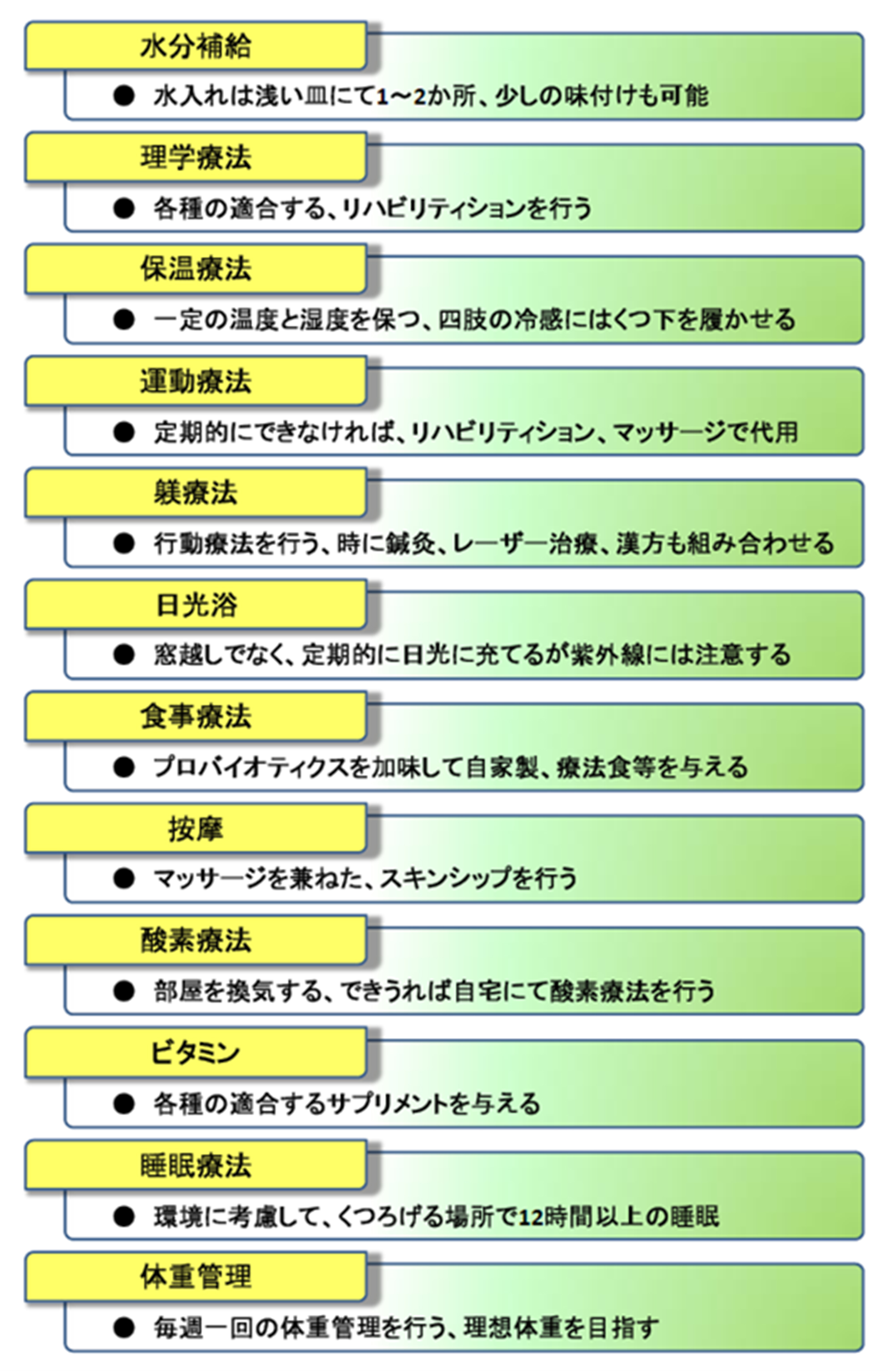

→水分療法(犬猫の各種の飲水療法を行う、いかに飲んでもらうか?)

→理学療法(リマッサージ療法、リハビリティションを含む)

→保温療法(寒くないように、体を冷やさないように、マッサージ療法も)

→運動療法(理学療法を含む運動療法、マッサージでも代用は可)

→睡眠療法(静かな暗い所で12時間は休ませる)

→躾療法(性格も病気の治療に関係してくる、行動医学的な問題を改善)

→日光浴療法(できれば窓を通じてでない所で2時間は日光に当てさせる) - 唇…の異常は脾臓に関係し、胃及び筋肉、それが四肢に関係している。

→食事療法(特別療法食、冷凍生食であるローフード等)

→理学療法(マッサージ療法、リハビリティションを含む)

→運動療法(理学療法を含む運動療法、マッサージでも代用は可)

→免疫療法(ローフードを含む食事療法、サプリメント、マッサージ等)

→睡眠療法(できるだけ薄暗く、安全な、静かな環境での睡眠)

→按摩療法(理学療法を含むマッサージ療法、レーザー療法等)

→酸素療法(換気療法、空気清浄器にて空気を浄化する療法) - 舌…の異常は心臓に関係し、小腸及び血液の疾患に関係している。

→食事療法(特別療法食、冷凍生食であるローフード等)

→栄養療法(オーソモレキュラ療法、ドクタース・サプリメント療法等)

→安静療法(静かな、安全な、居心地の良い環境を作り出す療法)

→酵素療法(ドクタース・サプリメント療法、シンバイオティクス療法等)

→換気療法(換気療法、空気清浄器にて空気を浄化する療法)

→睡眠療法(できるだけ薄暗く、安全な、静かな環境での睡眠)

→保温療法(寒くないように、体を冷やさないように、マッサージ療法も) - 眼…の異常は肝臓に関係し、胆嚢及び筋肉と靭帯の疾患に関係している。

→食事療法(特別療法食、冷凍生食であるローフード等)

→理学療法(リマッサージ療法、リハビリティションを含む)

→栄養療法(オーソモレキュラ療法、ドクタース・サプリメント療法等)

→ビタミン療法(ドクタース・サプリメント療法、漢方療法等)

→躾療法(性格も病気の治療に関係してくる、行動医学的な問題を改善)

→水分療法(犬猫の各種の飲水療法を行う、いかに飲んでもらうか?)

→日光浴療法(できれば窓を通じてでない所で2時間は日光に当てさせる) - 鼻…肺…大腸・被毛

→環境療法(換気療法、保温療法、酸素療法を組み合わせる)

→理学療法(リマッサージ療法、リハビリティションを含む)

→運動療法(理学療法を含む運動療法、マッサージでも代用は可)

→保温療法(寒くないように、体を冷やさないように、マッサージ療法も)

→体重管理(週に一度の体重の測定、同時に関節可動域の測定も)

→水分療法(犬猫の各種の飲水療法を行う、いかに飲んでもらうか?)

→按摩療法(理学療法を含むマッサージ療法、レーザー療法等)

→酸素療法(酸素吸入を行い、同時に換気療法も行う)

「脾」は「肺」を養い、「肺」は「腎」を養うと考えます。つまり「胃や腸」が「肺や皮膚」を養い「肺や皮膚」が「泌尿生殖器・ホルモン系」を養うという意味です。わかりやすくいえば、「胃や腸」が悪くなれば、「肺や皮膚」が悪くなり、その結果、「泌尿生殖器・ホルモン系」も悪くなる…

武蔵野動物・統合獣医療センター ~病歴の聴取、身体検査、臨床症状と臨床検査、詳細~

1. 食事療法(食べない動物にいかに食事や水分を与えるか?)

食道、胃チューブ療法について

なんであれ動物は食べなければ、生体の機能を維持できません。動物はみな食べたものから出來ています。動物は地球の水から産まれ始ました。犬猫の水分量は体の60%と言われていますが、人間は年齢を重ねるごとに体の水分量が減って(生まれたて80%、10歳代70%、20~40歳代60%、70歳代50%)行くようです。

犬猫も同じように水分が減少します。地球の水分と人間の水分は、ほぼ同じで、羊水と海水の成分も似ているようです。ちなみに地球の呼吸数(波の数で測定、世界の何処の海岸でも回数は同じ)と人間の呼吸数は同じ18回とのことですが、犬猫は人間より生物学的により強く生きているため、少し呼吸数は多く、18-36回となります。

食事の量が長期間少なくなると、生きるのに最小限の食事量だと、だんだんと痩せてきます。すべての面会おいて、不合理が生じます。生きるに必要な体力が保てないからです。栄養が少ないと、例え治療しても、使用した薬剤が十分に効き目が発揮しない場合があります。蛋白質の不足がこれにあたります。

与える食事の内容は、各種の流動食、特別療法食、生食、同一臓器食等総合的に判断された結果から選びだされます。

栄養療法(高蛋白質食、低炭水化物食、高脂肪食等)

健康な犬猫にはどんな食餌をあげたら良いか?という素朴な疑問にお答えします。健康と深く関係する最良な食餌について解説します。この問題には、様々な事情や社会的な要因が絡んでおり、何が真実なのか、なかなかわかりにくい状況があります。

基本的な概念は、犬は雑食、でも本来は肉食、猫は完全な肉食動物ですから、まずは水分及び蛋白質(蛋白質は胃でアミノ酸に分解されてから体内に吸収される。食べる蛋白は動物性の蛋白質が望ましい)、脂質(脂肪)、ビタミン、ミネラル、の各栄養素が必要な成分です。あれ?三大栄養素の一つである炭水化物がないのではないか?と思われるかもしれませんが、特に健康な犬猫の食餌(特に猫)には栄養学的に炭水化物を加える必要はありません。

<猫の最新の栄養学の考え方の方向性>

・水分+2大栄養素(蛋白質、脂肪)、猫は栄養素として炭水化物を除外?

・水分+4大栄養素(蛋白質、脂肪、ビタミン、ミネラル)

栄養学の言葉の定義でも、必須アミノ酸とは、体内では十分摂取できず、食餌から摂取する必要があるアミノ酸と定義され、ヒトは成人で8種類(幼児10種類)、犬は10種類、猫は11種類:ロイシン、イソロイシン、バリン、トレオニン(スレオニン)、リジン(リシン)、メチオニン、フェニルアラニン、トリプトファン(ここまでが成人)、ヒスチジン、アルギニン(幼児と犬猫で追加)、タウリン(猫のみ追加、ゆえに猫は11種類になる)です。

必須脂肪酸には2つあります。オメガ6系のリノール酸とアラキドン酸です。しかしながら、必須炭水化物や必須糖質(糖質とは?炭水化物から植物繊維を除いたものです)という言葉はありません。ゆえに猫に必要な栄養は、動物性蛋白質、脂肪、ビタミン、ミネラルと水です。

例えば完全な肉食動物の猫の理想的なエネルギー摂取量は下記をご覧ください。これらは、解剖学、生理学、行動学に由来する、猫の旧石器時代の食餌から成り立っています。現在受け入れられている栄養学では成猫で粗蛋白30-45%、粗脂肪10-30%とされています(1997、2005 AAFCO)。私に言わせれば、これは10年前の古い考え?です。

・粗蛋白質…52%

・粗脂肪…46%

・可溶性無窒素物…2%(炭水化物として)(Hewson-Hughes J Expl Bio.2011)

これらの数値はあくまで理想的な数値であり、現在では、実際にこのような食餌を選ぶことは難しいと思われます。例えば蛋白質ですが、チキン、家禽、牛肉、ラム、魚、肝臓または肉またはチキンの「副産物」から得ることができます。成猫用の許容される下限の蛋白含有量は26%、子猫が30%です。ゆえにこの含有量以下の猫のフードは選ばないのが賢明です。

しかしながら最も重要なのは、粗蛋白の吸収率の問題です。実際にその数字通りに蛋白質が吸収され、体に働いているかが、一番の問題です。例えば髪の毛ですが、粗蛋白(水分等を含んだ蛋白、例えば肉なら生肉で、乾燥肉ではない)は60%もあります。しかし髪の毛の実際の粗蛋白の吸収率は0%です。

ゆえにペットフードの会社に実際の蛋白吸収率を聞いてみる必要があるでしょう。しかし恐らくは明確には答えは得られないと思います。あまり調べていないからです。あり得ない話ですが、鶏の副産物Chicken by product(栄養成分は鶏から)に毛が含まれていれば、計算上は高蛋白になりますが、髪の毛の部分は消化されないので、蛋白質は0%と同じです。

この粗蛋白の吸収率は、コンピューター状の数式で計算できるものではありません。これを明らかにするのは、食餌の給与試験(フードトライヤル)が必要で、膨大な経費が必要です。しかし大体の推定は出来るようです。療法食の代表的な会社の食餌は吸収率が90%前後、一般食の代表的な会社の食餌は、吸収率が50-75%という研究があります。

脂肪の栄養素としての働きは、炭水化物やタンパク質より、約2.5倍も高いエネルギー源となります。例えば炭水化物やタンパク質のカロリー量が4kcal/gであれは、脂肪は9kcal/gとして効率よく働き、また細胞膜、性ホルモン、胆汁酸の原料ともなり、脂溶性ビタミンを吸収するためにも脂肪は重要となります。

脂肪酸は、「飽和脂肪酸」「不飽和脂肪酸」に分かれますが、不飽和脂肪酸は構造上の特徴から、オメガ3系脂肪酸やオメガ6系脂肪酸(この2つは体内合成できないので食べ物から得る必要があり、必須脂肪酸と呼ばれる)、オメガ9系脂肪酸に分かれます。

本意とする意味は、犬猫特に、猫には栄養学的には炭水化物はほとんど必要がないということです。炭水化物自体があまり必要でないものなのに、なぜ多く含まれているの?と言われると、困りますが、あえて言えば製造過程で混入してしまうからとか、コストが安くなる(動物性蛋白質は高くつく)からであるということです。ゆえに程々の炭水化物で抑える?ここに猫の食餌の難しさがあります。しかしあまりに多すぎる炭水化物は、犬猫の健康の諸悪の根源と考えられております。

最近では人間の医学で、機能性医学と言う聞き慣れない言葉が、まだ一部ですが提案されています。この提案の6大栄養素とは、蛋白質(Protein)、脂質(Oil)、ミネラル(Mineral)、脂溶性ビタミン(Fat Soluble Vitamin)、抗酸化物質(Anti-Oxidant)、ビタミンB群(B Vitamin)で各の頭文字を取り、POMFAB(ポムファブ)と呼ばれています。糖質を除外しています。まさしく慢性疾患の温床である糖質を除いてあるのでかなり適応できそうです。

私達の動物病院で、犬猫の飼い主さんに、どんな食餌を与えているかを尋ねても、単に「カリカリのフード」と言うだけで、フードの名前、メーカー名を思い出せない飼い主さんが約40%います。猫の健康にとりわけ関心が高い専門医療の動物病院にかかる飼主さんでの話で、一般的な動物病院では半分以下のようです。それらを解決する良い方法があります。

普段から自身の猫に与えている食餌のメーカー名、周囲の環境、居場所、トイレ、飲んでいる薬(ついでに自身で飲んでいる薬も記録すると便利ですよ)等をスマートフォン等で写真を撮っておくことをお勧めします。また食餌はくれぐれも、体重に基づいて規定量を守ってください。食べるからと多く与えないことが重要です。

※参照;猫の最適な食餌とは?

2.漢方療法(西洋医療に+αの漢方療法を加える)

動物の医療に漢方薬を使用する意義は大きいと思われます。その理由は、動物は人間より生物学的により強く生きているからです。現代西洋医学は診断において、ある意味において断然すぐれていますが、治療に置いては、例えば慢性の病気において特にその病態が解らないと治療がやりにくいものです。

このことは例えば「炎症性疾患」と言うことを考えても、西洋医学ではこの炎症に対して、ステロイド、非ステロイド系抗炎症剤等しか薬剤はありませんが、漢方医学においては、この炎症に対して、ある意味では漢方薬事態が「抗炎症剤」なのです。

すなわち、微小循環障害、熱産生系障害、水分分布異常に作用して、免疫系を刺激し、過剰な炎症を抑制し、障害された組織の修復を促進する作用に期待しているのです。病気の症状とその原因の間にある、病態システムの変調を修復することを目的として投与されます。

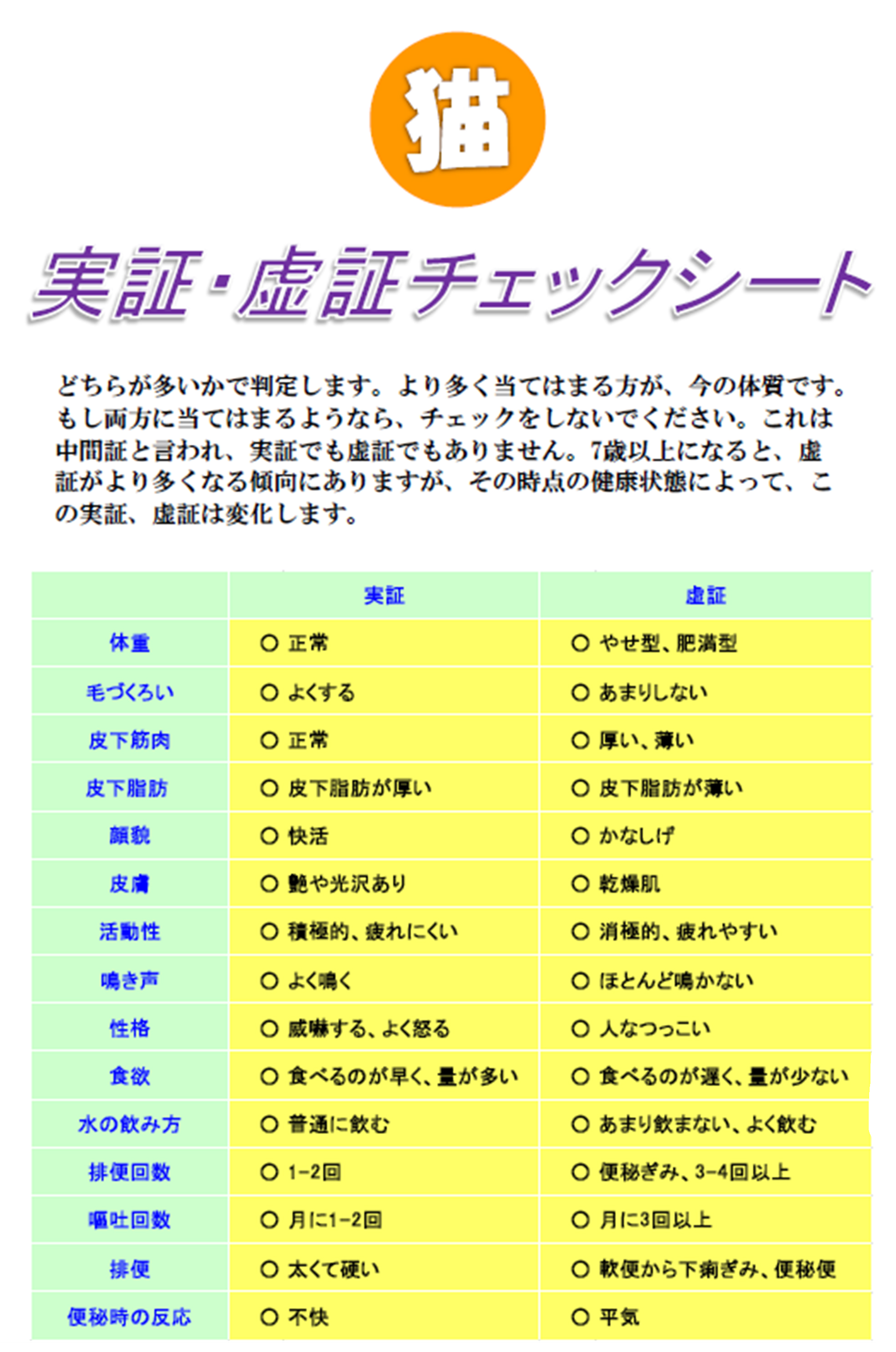

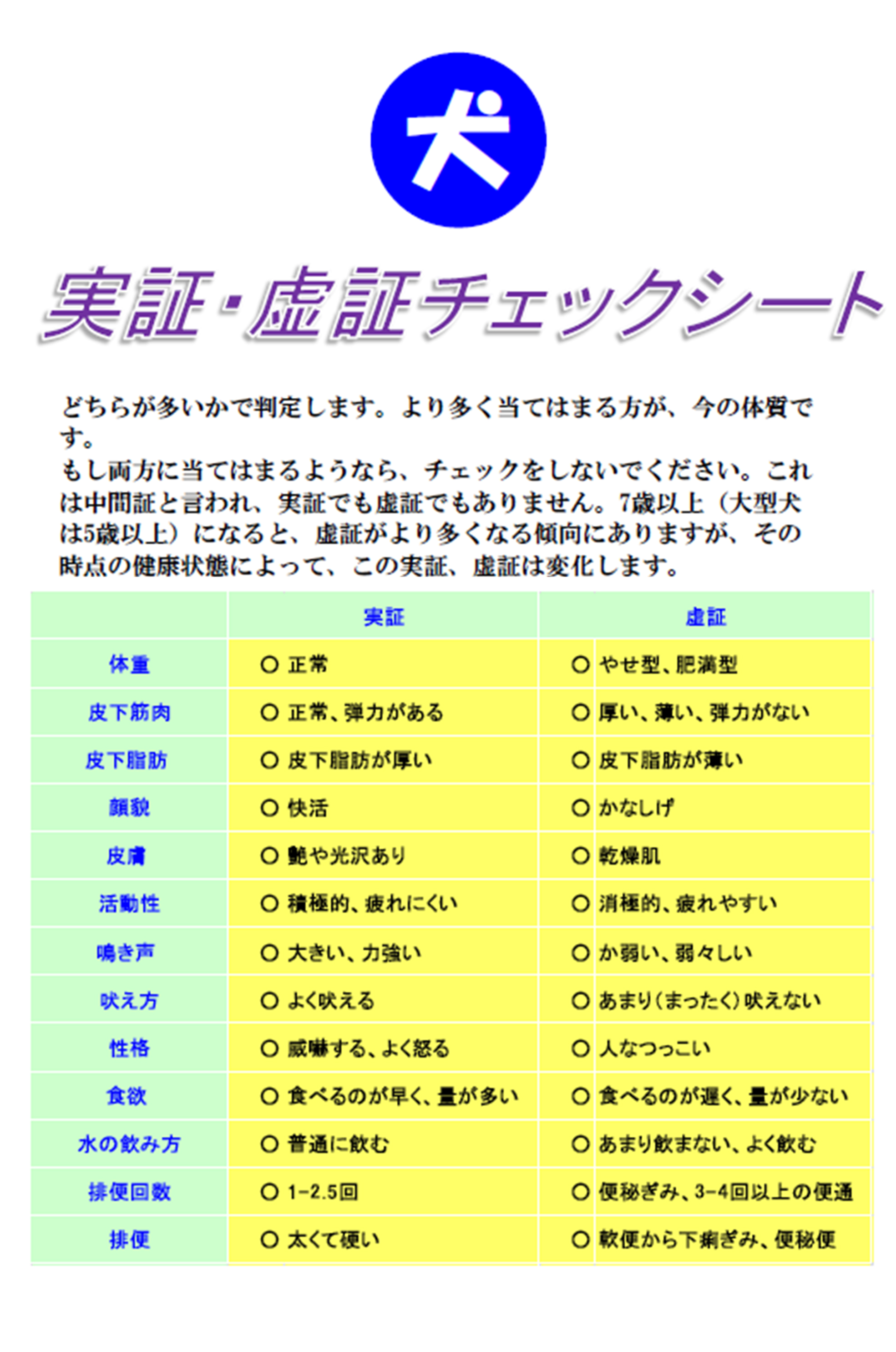

漢方薬は、東洋医学の考えに基づいた薬剤です。東洋医学は、体のバランスが崩れると病気や体の不調が起こると考えられており、症状が出た部分のみに対応するのではなく、体全体を総合的に診る四診(望診、聞診、問診、切診)を行い、「証」という形で診断します。「証」とは西洋医学でいう病名ではなく、その時の体の状態です。

西洋医学では一つの症状に集中して抑えることができ、結果体の病気を治します。東洋医学では、病気を引き起こした「証」を改善することで病気を治します。「証」とは患者さん現在の状態を表しており、年齢、季節、体調により変化します。

一頭一頭すべてオーダーメイドで処方でき、本来の治癒力を引き出すことを目的し、安定性や体の調節に優れているのが漢方です。漢方薬は天然の生薬(しょうやく)を何種類か組み合わせたてできたものです。副作用が比較的少なく、有効成分を複数含むため、副作用の軽減を行うこともできます。

また、西洋薬との併用が可能です。たとえば、抗菌剤(ウイルス性ならステロイド)と小柴胡湯(しょうさいことう)という漢方薬を併用することで肺炎をすみやかに改善します。各種の漢方薬の特性を生かした療法例えば、主には十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、黄耆(オウギ)、六味丸(ろくみがん)、•八味丸(はちみがん)、人参養栄湯(にんじんようえいとう)、牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)、至宝三鞭丸(しほうさんべんがん)等)を単独または組み合わせて使用します。

| 分類 | 状態 | 漢方薬 | イスクラ |

|---|---|---|---|

| 消化器内科 | 嘔吐下痢 | 五苓散 半夏瀉心湯 (抗がん剤の副作用による下痢・口内炎) |

三仙(嘔吐、慢性下痢、軟便、消化促進) 便の悪臭、腸内ガス、嘔吐低下の報告あり。 |

| 便秘 | 大黄甘草湯 | ||

| 食欲不振 | 十全大補湯 立君四湯 |

||

| イレウス | 大健中湯 | ||

| 呼吸器内科 | 空咳、痰(−) | 麦門冬湯 | 西伯利亜 |

| アレルギー性鼻炎(くしゃみ、鼻水)水溶性鼻水、痰、鼻づまり 小青龍湯 |

小青龍湯 | ||

| 泌尿器内科 | 尿減少、むくみ | 五苓散 | 痛淋(尿石、頻尿) 西伯利亜(慢性腎疾患) 静心(特発性膀胱炎) |

| 排尿痛、血尿 | 猪苓湯 | ||

| 生殖器系 | 前立腺肥大、排尿困難 | ||

| 整形外科 | けいれん性疼痛 | 芍薬甘草湯 | 通楽(関節痛、筋肉痛) 快元(しこり、痛み) |

| 膝間接痛 | 防巳黄耆湯 | ||

| 四肢関節痛 | 麻黄湯 (インフルエンザ初期や鼻閉塞にも |

||

| 循環器内科 | 貧血 | 十全大補湯 | 寧心 |

| 皮膚科 | 皮膚炎 | 清肌+三仙 | |

| 精神内科 | 認知症 | 抑肝散 | 静心(イライラ、不眠) |

| 精神不安 | 半夏厚朴湯 | ||

| 腫瘍内科 | 腫瘍、しこり | 露華(免疫調整) 西伯利亜 |

イスクラの動物用の特別処方の製剤

源気げんき(元気の養生)

清肌せいき(皮膚の養生)

通淋つうりん(尿路の養生)

- 三仙(嗜好性良い)三仙さんせん(消化の養生)

整腸作用:腸内の菌をそのまま増殖させる。腸内のドロドロを改善する。食欲低下、慢性下痢、抗生物質と併用、ビオフェルミンは表面的な治療。三仙は根本的な治療。腸内の刺激物を除去を行い過酸化脂質の透過性を抑制する。 - 源気、源気げんき(元気の養生)

高齢犬には基本的に処方(腎虚、陰虚の事が多いため)認知症:源気+通楽+快元、リハビリ時にも良い。※ただし、痛みはあるが食欲があるときは三仙は使用しなくてよい。手術の2週間前からの投与で麻酔に耐える力が強くなる。短頭種で舌が赤い犬ではパンティングが増加 - 補中益気湯(胃腸弱いと効かない)

より補気剤として有効 - 西伯利亜、しべりあ(肝・腎の養生)

手術後すぐ、長期入院では西伯利亜+源気、腎パネや肝パネ高値の場合 にも、利尿作用あるが、脱水しない、痛みを止め、血流を良くする作用 - 清肌、せいき(皮膚の養生)

脱毛以外の皮膚疾患:清肌単体は効きずらいため、三仙併用+さらにひ どい場合は通楽追加、改善が見られたら通楽を滋潤に変更 - 潤華、じゅんか(毛並の養生)

貧血全般(中医学では下視粘膜が白ければPCV正常でも貧血する) 腎性貧血には潤華+源気+西伯利亜、脱毛の症例、生まれつき毛が薄い 症例(効果ない場合もある)、肌やフケの状態も改善するが清肌の方が効果高い、炎症ある場合は注意!(温める作用がある為) - 静心、せいしん(メンタルの養生)

認知症:特に旋回運動の症例、単独では夜鳴きへの効き目はあまりない。源気+通楽+快元もしくは静心+源気+快元(静心多めで寝る前に投与) 特発性膀胱炎:通淋+静心+清肌 - 滋潤、じじゅん(乾燥の養生)

炎症に水分を加えて冷やす作用、短頭種で舌が赤い犬、パンティングや 落ち着きがない状態に ※源気を使うとパンティング増えるため注意

女貞子を含む為、不妊手術後にも良い、カサカサの皮膚にも - 露華、ろか(免疫の養生)

固形の腫瘍:オペを嫌がるオーナーには露華 +西伯利亜、悪化させず小さくする、再発予防にもなる肥満細胞腫、抗がん剤の副作用の緩和、免疫力↑食欲↑作用 - 通楽

鎮痛作用:経絡の流れを良くする 鍼灸治療の間に併用、運動器の痛み やしびれに即効性有り、リハビリ時:快元と併用◎ - 快元、かいげん(代謝の養生)

安く、他の漢方に併用しやすい、血のめぐりを良くする - 寧心、ねいしん(循環の養生)

僧帽弁閉鎖不全、三尖弁閉鎖不全、うっ血性心不全で使用、雑音+軽度 な運動不耐性:寧心(+ACE阻害剤)咳込む、すぐにチアノーゼ起こす:寧心+ACE阻害剤やピモベンダン、糖尿病:末梢循環改善 - 通淋、つうりん(尿路の養生)

抗炎症作用、利胆、利尿作用、石を排出する作用、膀胱炎:通淋特発性膀胱炎:通淋+清肌+静心、結石(部位関係なく)

新中森獣医散のペットの常備薬

ペット・犬・猫・鶏の漢方胃腸薬・常備薬

「新中森獣医散」粉末50g入消化器疾患・下痢・軟便・胃炎・消化器潰瘍・血便・食欲不振

[犬・猫用錠剤]ペット・犬・猫の漢方胃腸薬・常備薬

「新中森獣医散タブレット」200錠入消化器疾患・下痢・軟便・胃炎・消化器潰瘍・血便・食欲不振タブレット

[犬・猫用包装]ペット・犬・猫の漢方胃腸薬

新中森獣医散[Z]造粒50g入消化器疾患・下痢・軟便・胃炎・潰瘍・血便・食欲不振・耳長犬の臭いとかゆみ

漢方薬は東洋医学の考えに基づき、天然の生薬(しょうやく)を何種類か組み合わせてできたものです。体のバランスが崩れると病気や体の不調が起こると考えられており、症状が出た部分を局所的に治療するのではなく、体全体を総合的に診る四診(望診、聞診、問診、切診)を行い、現在の身体の状態(年齢、季節、体調により変化)と症状を「証」という形で診断した上で漢方を処方します。漢方薬は有効成分を複数含むため、一頭一頭すべてオーダーメイドで処方することができ、さらに副作用の軽減を行うこともできます。その結果、本来の治癒力を引き出す効果が期待でき、安定性や体の調節にも優れています。

西洋医学では一つの症状を集中して抑えることで病気を治すのに対して、東洋医学では病気を引き起こした「証」を改善することで病気を治療するだけでなく、身体全体の免疫力・治癒力も高めます。

漢方薬は鍼灸治療とも相性が良く、内外からのアプローチにより相乗効果が期待できます。さらに、西洋薬との併用が可能のため、様々な治療に幅広く応用できます。たとえば、抗菌剤(ウイルス性ならステロイド)と小柴胡湯(しょうさいことう)という漢方薬を併用することで肺炎をすみやかに改善します。体質診断チェックに関しては下記の用紙で簡単なセルフチェックが可能です。

3. 理学療法(鍼灸療法、レーザー、マッサージ、運動療法等)

鍼灸療法について -鍼灸治療-

動物の体にも人間と同様にツボ(気が溜る場所:経穴)、経絡(けいらく:気の通り道)があると考えられています。人では身体のツボは全部で360個以上あると言われています。個体ごと、症状ごとに合わせて全身あるいは局所の治療を行うことを目的とします。

鍼灸治療には次のような効果が期待できます。

- 滞っている血流の流れを良くする

ツボを刺激する事で循環が良くなります。また、鍼(ハリ)は体内では異物と認識されるため、刺入により局所の免疫機能が生じます。免疫機能が働くと血流が良くなり、痛みの原因となる物質を取り除くことができます。 - 硬くなった筋肉の緊張を軟らかくする

筋肉が緊張すると硬くなり、コリや痛みが現れます。硬くなった筋肉が柔らかくなると関節の可動域が広がり、痛みも改善されます。また痛みが改善されることで制限されていた関節の動きが改善されます。 - 脳に鍼刺激を与えて痛みをとる

鍼(ハリ)には麻酔効果があると言われています。鍼(ハリ)刺激が脳に伝わるとβエンドルフィン、エンケファリン、セロトニン、ドーパミン等が分泌され鎮痛作用、鎮静作用により運動機能の回復が期待できます。 - 神経反射により内臓の働きを良くする

鍼(はり)を直接内臓に刺激することはできないですが、ツボは身体の様々な場所に存在し、各内臓につながる経絡は四肢などの末端にもあります。四肢等に鍼(はり)を刺すことで神経反射が起こり、間接的に内臓を刺激します。例えば肝経のツボを刺激すると肝臓が賦活され解毒作用が亢進されます。

以上のような効果により局部だけではなく、身体全体に働きかけ免疫力をアップさせ自然治癒力を高めます。

さらに鍼灸治療は漢方と併用することで体の外側(鍼灸)と内側(漢方)からアプローチができ、即効性があり、非常に有効な効果が期待できます。

-鍼(はり)-

鍼(はり)で体のツボを刺激するとことで血行を良くし、痛みや症状の緩和が期待できます。また自己治癒力、免疫力を高めます。鍼(はり)は注射針と違ってとても細いので刺しても血が出ることはなく、痛みもありません。なぜならば・注射針に比べて鍼(はり)は人の髪の毛くらいの太さのため・注射針は皮下、筋肉、血管などに刺しますが、鍼(はり)は血管ではなく全身に存在するツボ(筋肉や皮下脂肪)に刺します。

上:採血に用いる25G針

下:鍼(はり)

※鍼(ハリ)は全て滅菌されたディスポ鍼(ハリ)を使用しているため、感染症の心配はありません。

【方法】

経穴(ツボ)に一定の刺激を加える方法と10~15分間置く方法があります。症状や状態によって鍼にクリップをつけ、低周波パルス通電をする場合もあります。

-灸(きゅう)-

灸(きゅう)は体のツボを刺激し、血行を良くし、温熱で本来の持っている自己治癒力を高めたり、症状の緩和が期待できます。

【方法】

艾(もぐさ)を用いてツボに直接または間接的に熱刺激を加える方法もありますが、動物は人と異なり、毛が全身にあるため、棒灸を専用のホルダーに入れ、身体に直接触れないように布を挟んで身体を温めます。

-鍼灸治療の適応症例-

米国 国立衛生研究所(NIH)では下記の通り鍼灸療法の各種の病気に対する効果とその科学的根拠、西洋医学の代替治療として効果について有効性を表明を発表しています。

「鍼は治療法の一つとして合衆国で広く普及している。」「成人の術後や薬物療法時の吐き気、嘔吐、および歯科の術後痛に鍼が有効であるという有望な結果が得られている。また、薬物中毒、脳卒中のリハビリ、頭痛、月経痛、テニス肘、線維性筋痛、筋膜性疼痛、変形性関節炎、腰痛、手根管症候群、喘息などに対しては、補助的ないしは代替的治療法として有用であろう。」と全日本鍼灸学会雑誌48巻2号より抜粋)

| 神経系 | ◎神経痛・神経麻痺・痙攣・脳卒中後遺症・自律神経失調症・頭痛・めまい・不眠・神経症・ノイローゼ・ヒステリー |

|---|---|

| 運動器系疾患 | 関節炎・◎リウマチ・◎頚肩腕症候群・◎頚椎捻挫後遺症・◎五十肩・腱鞘炎・◎腰痛・外傷の後遺症(骨折、打撲、むちうち、捻挫) |

| 循環器系疾患 | 心臓神経症・動脈硬化症・高血圧低血圧症・動悸・息切れ |

| 呼吸器系疾患 | 気管支炎・喘息・風邪および予防 |

| 消化器系疾患 | 胃腸病(胃炎、消化不良、胃下垂、胃酸過多、下痢、便秘)・胆嚢炎・肝機能障害・肝炎・胃十二指腸潰瘍・痔疾 |

| 代謝内分泌系疾患 | バセドウ氏病・糖尿病・痛風・脚気・貧血 |

| 耳鼻咽喉科系疾患 | 中耳炎・耳鳴・難聴・メニエル氏病・鼻出血・鼻炎・ちくのう・咽喉頭炎・へんとう炎 |

| 眼科系疾患 | 眼精疲労・仮性近視・結膜炎・疲れ目・かすみ目・ものもらい |

| 生殖・泌尿器系疾患 | 膀胱炎・尿道炎・性機能障害・尿閉・腎炎・前立腺肥大・陰萎 |

| 婦人科系疾患 | 更年期障害・乳腺炎・白帯下・生理痛・月経不順・冷え性・血の道・不妊 |

-鍼灸治療の疼痛効果-

鍼灸治療は麻酔効果があり、特に痛みを緩和する効果は高いく、鍼灸治療のみ単独で行うことも可能です。しかし、西洋医療の治療の補助や漢方と併用することで、相乗効果が期待できます。漢方や西洋医療を併用することで体の外側(鍼灸、西洋医療の外用薬)と内側(漢方、西洋医療の内服薬)からアプローチすることで即効性があり、非常に有効な効果が期待できます。

-動物で適応になる症例-

- 椎間板ヘルニア(比較的症状が軽度~慢性的な場合)

※脊髄軟化症:外科手術が適用になる可能性が高いです。 - 関節炎(手術適応など例外もあります。)

- 事故などで下半身不随になった場合、手術後のリハビリ

- 高齢により足腰が弱ったり、歩行困難、失禁、体力低下時

- 慢性腎不全

- アレルギー

- 皮膚疾患

- 肥満などにも効果が期待できます。

- 健康維持の養生としても活用できる

元気がない時、なんとなく体がだるい時にも鍼灸により「やる気」「元気」の『気』を養うことができます。

こんな時は鍼灸治療を受けることができません。

- 予防接種ワクチンを受けたとき

ワクチンにより体内で免疫システムが働いており、そこに鍼刺激を加えると体への負担が大きくなります。 - 鍼灸治療適用外

感染症がある場合/急性腹症の場合/重篤な心疾患/悪性腫瘍(ガン)/高血圧/低血圧/出血している場合/免疫不全疾患がある場合/発熱時/手術適用の骨折時/等 獣医師の診断後、鍼灸適用か判断します。

-レーザー治療-

医療用のレーザーには、以下のレーザーがあります。

- 高出力レーザー・・・外科手術用で、組織を切開・切除して血液を凝固する。

- 低出力レーザー・・・主に内科治療用で疼痛の緩解、血行促進、消炎効果。

・低出力レーザー:スーパーパルスレーザー

・低出力レーザー:直線偏光近赤外線レーザー

・低出力レーザー&高出力レーザー:半導体レーザー

ここでは治療用のレーザー、すなわち低出力レーザーについてお話します。当院では現在低出力レーザー治療のパルスレーザー、半導体レーザー、近赤外線レーザーの3つのレーザー治療器を、各々の症例において、単独又は組み合わせて使用しています。

主に使用するのは、スーパーパルスレーザーです。これはハンディタイプで、気軽に持ち運びができます。また保護メガネも必要ありません。ゆえに手軽に使用できます。原則的には病院に来ていただきますが、使用法をマスターされた時には、時に貸し出しや、購買も可能な場合があります。

また直線偏光近赤外線レーザーは、装置が大きいので病院に必ず来院していだだき行うこととなります。このスーパーライザーの波長は幅広く深達度が高いので、深い病変の場合にはより適しています。しかし保護メガネが必要となります。

最初は直線偏光近赤外線レーザーにて数回行い、その後スーパーパルスレーザーを組み合わせる場合もあります。またこれらの低出力レーザーと鍼灸との組み合わせの場合もあります。これは針にレーザーを当てる方法です。鍼灸とレーザーの相乗効果を狙った方法です。

半導体レーザーのオサダライトサージ15Vは、主に外科手術の高出力レーザーとして用います。軟部組織、例えば口腔内の手術(軟口蓋過剰症等)にも用いられます。俗にいう「レーザーメス」です。比較的まれですが、手術室にて外科手術後の疼痛緩和として、低出力レーザーとして用いられることもあります。

低出力レーザー治療(Low Power Laser Therapy- LLLT)は、主に疼痛の緩解、血行促進、創傷治癒の促進、消炎効果を目的としています。これらのレーザーは、非接触で行えます。

それゆえ、レーザー治療中も、動物は痛みを感じないで済みます。レーザー治療は、適切に使用すれば無痛、無侵襲で行うことができ、合併症や副作用は認められていません。状態によっては、病変にビタミン剤や局所麻酔をして、レーザー治療をするとより効果的な場合もあります。

使用するレーザーの種類、照射箇所、照射回数、照射時間等はその動物の容態に合わせて決定されます。これは鍼灸に対して応用できない「ツボ(経穴)」に対してもレーザー治療は対応できます。

適応は、主に広範囲な慢性疾患、特に疼痛を伴う症例に使用されています。慢性の疾患にて体力の消耗性の疾患、変性性の関節疾患、慢性の炎症性疾患、骨・関節炎等の慢性の疾患、疼痛の管理、創傷の治癒の促進、血行の促進、急性及び慢性の外耳炎、口内炎、歯肉炎、関節炎、舐性肉芽腫、椎間板ヘルニア神経障害及び筋障害(ミオパシー)、損傷、骨折、脱臼後、火傷後、打撲、アトピー性皮膚炎、手術後の疼痛緩和等です。

低出力レーザー治療(LLLT)はかなり弱い(1~100 mW)赤色から近赤外領域の波長(630~830 nm)のレーザー光を皮膚の表面から照射して、急性、慢性の疼痛や炎症を緩和し、同時にその刺激により、生体の自己再生力を刺激し、病気そのものの本体も治癒させる可能性があります。これは比較的新しい治療で、コールドレーザー治療とも呼ばれています。これは各々の組織に相互作用をして、特長のある波長を放射して治療する方法です。

しかし、あくまで、これらの低出力レーザーによる治療は、西洋医学のように、病気の原因から治そうとするのでなく、東洋医学の特徴である、本来持っている体のバランスを整える、すなわちホメオスターシス(恒常性)のバランスを整えるというものです。動物の体質や体系にある素因、慢性の疾患、東洋医学的な「虚」に対して、光線刺激療法が「補瀉」として「痛み」や「炎症」に働くように行うものです。

※武蔵野動物・レーザー治療センターを参照してください。

犬猫の運動療法は、基本的には犬は散歩に行くことであるが、猫は難しいので室内で行うのが望ましい。しかしすべてにおいて犬猫は運動療法を行うのは難しい状況にある。特に猫はそうである。

-犬猫のマッサージ療法の基本-

動作の基本は時計回りの刺激、軽く叩いて刺激、足先から根本へ刺激、前後左右への刺激の4大基本動作

始は特にゆっくり、やわらかく、いやがらない程度で行うのが基本、常に触ってどこか痛がらないかを気を配ること。特に高齢の動物は関節等に痛みがある場合がある。四肢は先から奥へ刺激、お腹は臍を中心に、その前後の直線の周囲を、時計回りに、小さい輪から大きい輪を描いて、背中は背骨の左右をやはり時計回りに小さい輪を描きなから首から尾尻まで行う、猫の運動療法・・・・原則すべて室内において行う。そのためには、通常いくつかの道具が必要となる。ポインター、猫じゃらし(cat feather toy)、犬猫用のおもちゃ、にて遊ぶこととなるが、人の動物の関係にもとても良いものである。また階段をして行うことも可能な場合がある。犬の運動療法・・・・循環作用(Circulation) 運動やマッサージ整骨療法などで血液の循環を高める同化作用(Assimilation) 食物を消化吸収する能力、水を飲む弛緩作用(Relaxation) 十分な睡眠、リラクゼーションの時間をとることで得られる排泄作用(Elimination) 身体の毒素を排出し、体内を浄化することで、身体を健康に保ってくれます。排泄を促すために、運動、洗腸、蒸気浴、呼吸法、水を飲む犬猫のマッサージ療法は決して無理はしないで行うことが重要である。特に高齢の犬猫には関節炎等の骨や関節の病気を持つ場合があるので、それらに精通した獣医師の診察(関節の触診、X線検査、各関節の可動域等を調べる)を受けてから、どこまで行うかを決定する。無理のない範囲で行うことが重要となる。運動して酸素不足の状態を作り出す(ミトコンドリアを増やす)ことを目的と行うが、できうれば、屈伸運動、酸素療法、マッサージ、リハビリティション等を行った後に、レーザー療法や、酸素の補給を行うとさらに効果的と思われる。体全体の血行の促進も期待できる。

-犬猫のマッサージ療法-

基本

動作の基本は時計回りの刺激、軽く叩いて刺激、足先から根本へ刺激、前後左右への刺激の4大基本動作

始は特にゆっくり、やわらかく、いやがらない程度で行うのが基本、常に触ってどこか痛がらないかを気を配ること。特に高齢の動物は関節等に痛みがある場合がある。

四肢は先から奥へ刺激、お腹は臍を中心に、その前後の直線の周囲を、時計回りに、小さい輪から大きい輪を描いて、背中は背骨の左右をやはり時計回りに小さい輪を描きなから首から尾尻まで行う

猫の運動療法・・・・原則すべて室内において行う。そのためには、通常いくつかの道具が必要となる。ポインター、猫じゃらし(cat feather toy)、犬猫用のおもちゃ、にて遊ぶこととなるが、人と動物の関係にもとても良いものである。また階段をして行うことも可能な場合がある。

犬の運動療法・・・・

循環作用(Circulation) 運動やマッサージ整骨療法などで血液の循環を高める

同化作用(Assimilation) 食物を消化吸収する能力、水を飲む

弛緩作用(Relaxation) 十分な睡眠、リラクゼーションの時間をとることで得られる

排泄作用(Elimination) 身体の毒素を排出し、体内を浄化することで、身体を健康に保ってくれます。排泄を促すために、運動、洗腸、蒸気浴、呼吸法、水を飲む

犬猫のマッサージ療法は決して無理はしないで行うことが重要である。特に高齢の犬猫には関節炎等の骨や関節の病気を持つ場合があるので、それらに精通した獣医師の診察(関節の触診、X線検査、各関節の可動域等を調べる)を受けてから、どこまで行うかを決定する。無理のない範囲で行うことが重要となる。

運動して酸素不足の状態を作り出す(ミトコンドリアを増やす)ことを目的と行うが、できうれば、屈伸運動、酸素療法、マッサージ、リハビリティション等を行った後に、レーザー療法や、酸素の補給を行うとさらに効果的と思われる。体全体の血行の促進も期待できる。

4.ドクタース・サプリメント療法(血液検査等の結果も含む)

各々の病態を、病歴の聴取、身体検査、X線検査、血液検査等を総合的に考慮しながら以下の厳選した、ドクターズ・サプリメントを数種選びます。

- 脂肪酸:アンチノール、深海鮫の肝臓-スクワレン等

- ペディオコッカス(マイトマックス)製剤

※腸内細菌療法を参照のこと。 - DN8Plus: (ディーエヌエイトプラス) 腸内細菌の改善、成分はハトムギCRDエキス核酸(DNA,RNA)、乳酸菌・納豆菌・酵母の共棲発酵液(LBSカルチャー)を組み合わせた、ゼリータイプの補助食品 ※腸内細菌療法を参照のこと。

- ラクトフェリン: 初乳中に多く含まれる成分を牛乳から抽出した蛋白質

- エクオール: 大豆イソフラボンを吸収されやすい形に乳酸菌で発酵

- 紅豆杉:これは中国雲南省の海抜4000mの低酸素、高UV下の厳しい環境である山頂に生息する樹木である。古くから糖尿病等の治療として用いられ、消炎作用、殺菌作用、収斂作用、利尿作用、消腫作用、通経作用、止痒作用、理衛気作用などの薬理作用があると言われている。現代の医療では抗ガン作用、血圧調節による血圧降下作用、血糖調節による血糖降下作用、免疫調節、内分泌調節、血行改善作用があるとされ、良性腫瘍、肉腫、いぼ、リウマチ、自己免疫疾患、白血病などに用いられている。

- 高蛋白質療法:EAA(必須アミノ酸)療法、ホエイプロテイン療法

- ビタミン・ミネラル療法:総合アミノ酸製剤顆粒のESポリタミン配合顆粒

- ジェモセラピー:植物が発芽から新芽となって伸びていくときにだけ合成される、成長と分化を活発に起こす成分Gemmo(ジェモ)を精製した「ジェモセラピー」製品は、エネルギーブロックを起こした臓器の気の流れを刺激して、有害物質の排出と代謝を促し、細胞の修復をサポートするハーバルサプリメントです。

- ホモトキシコロジー:「病気は体が有毒な物質をうまく排泄できないときに引き起こされる。」というのがホモトキシコロジーの基本的な考えです。病気を治療するために体内毒素を除去(デトックス)を目的として行います。世間一般的に言われるデトックスを治療レベルに引き上げたものがホモトキシコロジーと考えてください。この製剤は、注射や経口投与ができます。特に多く使われる病気は、猫の慢性腎不全です。

- プラセンタ 血行促進・保湿末梢の血行の改善、肝機能障害の改善、特に年齢と比較して老化が認められる場合にその原因となる活性酸素の発生を抑制・中和したり、新陳代謝を高める為、また皮膚のターンオーバーが正常化のために使用されます。また特にコラーゲンの生成が低下する疾患にも使用されます。主には飲み薬が使用されますが、注射薬のラインネック(輸血が必要になった場合に、出来るかは不明です)等も使用されることがあります。経口薬は主に動物用のJBPプラセンタEQシリーズを使用しています。

5.オゾン療法(「OZONE-V」にて高濃度のオゾン水を生成)

オゾン療法は、20世紀初頭にドイツを中心としたヨーロッパで育まれて、研究開発された療法です。近年になって、日本でも人間の医学でだんだん多く用いられてきたようですが、この流れは動物医療にも作用してきました。その理由は、オゾン療法の作用である、代謝の亢進、細胞の活性化、抗酸化作用、血流の改善等の改善が認められつつあるからです。

当院で使用している、オゾン療法は「OZONE-V」で、不要なオゾンガスは機器内に還元する利便性を持ち、酸素ボンベはもちろん、院内配管や小型ヨーク式ボンベにも対応して、低濃度から高濃度まで安定して供給、しかも安全性を考慮した高濃度表示ランプを設置してあるコンパクトな設計の機器です。またワンタッチ操作で5分で7~10ppmの高濃度オゾン水を生成が可能です。

オゾン療法は、サイトカイン生産を刺激することが知られており、これは免疫系作用します。これらのサイトカインは、インターフェロンとインターロイキンであり、メッセンジャー細胞と呼ばれている。またオゾンはグルタチオン・ペルオキシダーゼ、カタラーゼ、還元酵素とスーパー酸化物ジスムターゼの生産も促進する。酵素が細胞壁コーティングを形成することによって、細胞媒介性免疫を強化します。

オゾン療法には、主に自家血液療法、注腸法、皮下注射法、経皮的療法などがありますが、主に当院では、動物医療分野においては、最も多く用いられている、注腸法やオゾン水などによる経皮的療法を行っています。これらのオゾンは酸素と結合して得られる、質の高い純粋なオゾンです。これらは組織内で反応します、これを動物に応用します。

注腸法とは、直接肛門にオゾンガスを入れる方法で、肛門に細い管を入れて行います。痛みも副作用らしきものもありませんが、痛みや苦痛に耐えていると思われる動物には、軽い鎮静鎮痛剤(これらの作用はオゾン療法にもありますが、相乗効果を狙います)を投与することがあります。また同時によりリラックスしてもらう為に、予め5分間の酸素吸入をしたりすることもあります。また、術後にマッサージを行う場合もあります。

オゾン療法の適応症とは?

あらゆるタイプの慢性疾患/慢性の皮膚疾患/炎症性の疾患/多臓器の不全/外傷性の疾患/ホルモンの異常(但し甲状腺機能亢進症を除く)/脊椎の疾患(特に椎間板ヘルニア)/肝臓の疾患/腎臓の疾患/免疫介在性疾患/新生物(腫瘍を含む)の軽減及び疼痛緩和/代謝機能の障害(主に高齢動物に対して)/先天的な疾患をもつ動物/腫脹や膨張を伴う疾患/慢性の耳の病気/膀胱などの泌尿器疾患/口腔内(口内炎、歯肉炎、膿瘍)の疾患/消化管(便秘、下痢特に直腸の疾患)/各種のアレルギー疾患/神経性疾患(オゾンは血液脳関門を通過する)/眼科(感染症とアレルギー)/上部興気道疾患/鍼灸、レーザー、ホメオパシー等の補完

6.腸内細菌療法

腸は体の最大の臓器(最大の血液量)であり、慢性の病気になると多くが腸が弱る、傷つく腸管の機能が弱り、毒素、毒物が易しくはい込む(Leaky Gut Syndrome)状態となりミトコンドリアが少なくなる、また腸肝循環の環境も悪くなる。

犬猫の糞便移植療法- Fecal Microbiota Transplantation(FMT)

糞便移植とは健康な犬や猫の便に含まれている腸内細菌を病気の犬猫に投与する治療法です。欧米を中心に最近日本の医療でも、動物病院でも行われ始めた治療法です。健康な比較的に若い犬猫の新鮮な糞便を採取後、撹拌濾過した腸液(米国のホリスティク獣医師は糞便をそのまま投与)を経口投与します。特に難治性炎症性の腸疾患に対して行われます。

ペディオコッカス製剤- MitoMaxSUPER (マイトマックス・スーパー)

これまでの乳酸菌製品とは全く異なるペディオコッカス菌を主成分とした新しいプロバイオティクス製品の動物用栄養補助食品です。ペディオコッカス菌は、乳酸菌やビフィズス菌とは異なり、室温で2年間保存可能であり、また通常の乳酸菌やビフィズス菌が死滅する65℃で、1週間以上培養した後でさえも生存が確認されています。また、従来のプロバイオティクス製品では生存が難しい低pH環境下でも生存可能であり、胃の酸性環境を通過し、生きたまま腸まで到達することが確認されております。 DN8Plus (ディーエヌエイトプラス)ハトムギ、核酸(DNA,RNA)、乳酸菌・納豆菌・酵母の共棲発酵液(LBSカルチャー)を組み合わせたゼリータイプの補助食品です。、この製剤の特記すべき点は、犬猫と共に、人間用のサプリメントでもある。

乳酸菌生産物質 SOPHIA FLORA CARE(ソフィアフローラケア)

「乳酸菌産生物質」とは、乳酸菌が発酵する過程でできる物質のことです。乳酸菌そのものではなく、乳酸菌が生み出した発酵代謝物のことで、また最新の研究では、善玉菌でも悪玉菌でもないどっちつかずの日和見菌が腸内細菌のほとんどを占めていて、食べたものや環境、ストレスなどで、その日和見菌が善玉菌にも悪玉菌にもなることもわかっています。犬・猫・エキゾチックアニマルたちへの嗜好性をアップ。腸・皮膚・免疫調整のサポートをします。30本入りの小包装タイプ。

7.高濃度ビタミンC点滴療法(無添加のビタミンCを使用)

この療法は、普通、経口から取りうるビタミンCを、大量(通常の何倍もの量)に点滴によって体内に投与する方法です。人間の医学の一部で行われている方法を犬猫に取りいれたもの、犬猫への応用だと思います。

犬のビタミンCの静脈内投与のDL50は2g=2000mg/kg/日、猫は0.5g=500mg/kg/日以上と報告されています。(Korner &Weber 1972)

私たちの動物病院での現在での高濃度ビタミンC点滴療法の基本は、米国のニューヨークで、ホリスティク獣医学を40年以上実践しているDr,Marty Goldsteinの実践している3000頭以上の実績のあるプロトコールを参照して行います。

ビタミンCは保存料がない、無添加の製造から一貫して冷蔵されたビタミンCを使用しています。適応は癌の動物を始めとして、あらゆる抵抗性が弱った、衰弱性の疾患や難治性の皮膚病等です。通常治療は3日間連続して行います。

犬の場合は初回の1日目は1kgに付き、通常0.5g~0.7gから始めますが、これは容態にもよって違います。そして2-3日目は1kgに付き1g程度とします。すなわち量を増加させます。最も重篤な犬には、1kgに付き1.5g程度まで増大することもあります。

猫の場合は初回の1日目は1kgに付き、通常0.12g-0.15gから始めますが、これは容態にもよって違います。そして2-3日目は1kgに付き0.25g程度とします。すなわち量を増加させます。犬と違い猫の場合は容量が1/4量となります。

- 犬は3日間、初日は0.5g-0.7g/kg、1g/kgを2回まで3日間連続して行う。

- 猫は3日間、初日は0.12g-0.15g/kg、0.25g/kgを2回まで、3日間連続して行う。

注意すべきは、血糖値の測定で、ビタミンCは構造上、血糖と似ているので、この治療後の数時間は、簡易血糖測定器で測ると、血糖値が高値になります。ゆえに血糖値を測定する場合は、病院にある、簡易血糖測定器でない臨床検査機器で測定する必要があります。実際の機器で測ると血糖値はもっと低い値になります。

血液検査の項目で、肝臓のうっ滞等の指数である、ALP(アルカリフォスファターゼ)と言う項目がありますが、この値が高い場合、アルカリ性であると解釈するのが、ホリスティク獣医学で、この高濃度ビタミンC点滴療法で多くの症例で下がるとの報告があります。ビタミンCは肝臓の保護や毒物の肝臓機能の保護に働くと考えられているからです。

この高濃度ビタミンC点滴療法が適用できない場合はどんな場合かと言うと、先天性赤血球酵素欠損症である、グルコース-6-リン酸脱水素酵素(G6PD)欠損症と言う病気があります。ある調査によると(Veterinary clinics Small Animal Practice. Sep 1996 Vol 26Issue 5p981-1245)、3300頭の犬を調べた所、軽度のG6PD欠損が1頭認められたと報告されている。ゆえに現在では、犬においてはG6PD欠損があっても軽度なので、問題はないと考えられています。しかし投与量を必要以上に増やさないことは考慮されるべきであろうと思います。参考までに猫では現在の所G6PD欠損症は認められていないようです。

G6PD欠損の犬と疑うには、溶血性貧血の犬です。G6PD欠損症の犬は、ヘモグロビン尿を伴う溶血性貧血のエピソードを有することがあります。これは末梢血塗抹標本で周縁を1カ所または数カ所噛み切られたように見える赤血球(bite cell)やハインツ小体の封入体を認める、犬かを調べる。また犬のG6PD欠損症の有無を、各々の人間の検査センターで、参考値として値がでるか?確かめることも出来ると思います。

この高濃度ビタミンC点滴療法副作用はあまりないと言われていますが、それでも、一部の犬では喉の渇きが認められるようです。この天然のビタミンCは、天然の利尿剤として働きますので、浸透圧の関係で、喉の渇きや、排尿の促進として働きます。ゆえにこの療法の際には、重度の腎不全や心不全には特別の考慮が必要かもしれません。よってこの療法の際には通常は輸液を同時に行います。また時に軟便や下痢も起こるようで、これは解毒作用の表れと考えられています。