身近で生じやすいアクシデント(誤飲、落下、中毒・・・)

犬猫において身近に起るアクシデントの中には、知っていれば避けることが可能な場合もありますが、知っていてもなかなか避けることが難しい場合もあります。たとえ、避けることができなくても、その後の処置を知っていれば、事なきを得る場合もあるものです。

医学的処置はすべて病院でないとできないわけではありません。飼い主が知っていれば、いざという時に役立つことがたくさんあります。以下にいろいろな対処法を紹介します。しかし、対処法を活かすには、普段からの躾を怠らないことが大事です。

できれば動物の医療を通じ自身の健康をもお守りください。私達、臨床獣医師の最終目的は、「動物の医療を通じて、御家族の健康を守る」ことです。

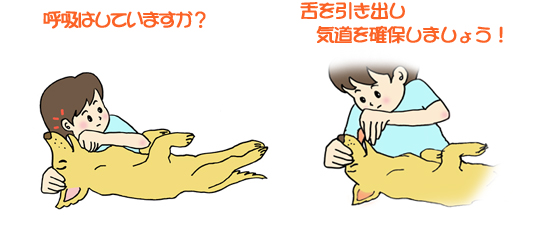

意識がないときは呼吸を確かめる

動物が意識を失うと、飼い主は動転すると思いますが、努めて冷静になってください。そして、動物が呼吸しているかどうかを確かめます。これはきわめて重要なことです。胸が動いていれば呼吸をしています。むやみに動物の胸などにさわらないように注意し、病院に運びます。もし、胸が動いていず、呼吸していないときは、呼吸できる状態にしなければなりません。呼吸が止まっているのは、空気の通る道、すなわち「気道」がふさがっていることが考えられますから、その気道を確保する必要があります。それには、犬の舌を引っぱり出してください。少しでも呼吸がしやすくするためです。その方法でうまく呼吸をしたら、すぐに病院に運びます。もし呼吸をしていないようでしたら、心臓マッサージが必要です。犬猫を横にして胸の部分を片手で挟んで(小型犬)、両手(大型犬)で体重をかけて続けて押してください。もし動物の体温が下がっている場合は、体を暖める必要があります。体に触ってみて、体温が低下していることがわかったら、頭以外を毛布などでおおい、暖めてください。

けいれん発作

犬がけいれん発作を起こして倒れる場合があります。けいれん発作の原因は、大きく分けてふたつあります。ひとつはてんかんで、もうひとつは心臓病です。通常、てんかん発作や失神を起こしても、初めての場合は犬がそのまま、死亡することはあまりありません。猫はまれです。犬がけいれん発作を起こしたときは、何かにぶつかってケガをしないように注意してください。周囲に危険なものがあれば取り除き、取り除けない場合は安全な場所へ犬をそっと移動しましょう。発作を起こしているときに、人間がそばについていることを教えようとして、犬に話しかけたり、体に触るのは避けましょう。かえって、状態を悪化させることがあります。心臓を原因とする発作の続く時間は10-20秒程度、長くても1-2分で治まり、すぐにもとの正常な状態に戻ります。てんかん発作の場合は、より長くかかります。治まった後に通常の状態に戻るのに30分以上かかり、さらに続けて発作が起ったりする場合もあります。てんかんと心臓病以外にも、中毒や頭部外傷、産後の低カルシュウム血症(産褥テタニー)等が原因でけいれん発作を起こすことがあります。

出血している

まずは止血します。出血がひどいときは、病院へ運ぶ前に止血する必要があります。出血している部分より少し心臓に近い部分を、包帯や手拭いで強くしばってください。包帯や手拭いを巻いたら、内側に棒を入れてねじると効果的にしばることができ、通常は出血が止まります。このような止血処置をしてから、そっと病院に運んでください。

やけどをした

直火や熱いものにさわって火傷をした場合、真っ先に行うことは火傷の部分を冷やすことです。水をかけて冷やしたいところですが、通常、動物はいやがりますので、汚れを落とす程度でよいでしょう。できればビニール袋に氷と水を入れ、患部に当てて冷やしながら、病院へ運んでください。火傷が広い範囲に渡るときは、清潔なガーゼ(もしあれば、滅菌した)で患部をおおいます。脱脂綿のように、繊維がはがれやすいものは避けてください。このようなガーゼは、救急箱に常備しておくとよいでしょう。飼い主が自分の判断で薬品を塗ったりすると悪化することがありますので、そのようなことは絶対にやめてください。ガソリンや殺虫剤のような化学物質を浴びて火傷をした場合、通常は皮膚が真っ赤になり、痛みを伴います。この場合、もし犬があまり痛がらなければ、化学物質を落としてしまうとよいでしょう。それには、水と石鹸または動物用シャンプーで繰り返し患部を洗います。もし、犬が痛がるようなら、無理にこの処置をするのはやめましょう。

誤嚥について

異物を飲んでしまうのは小型犬の仔犬に特に多くみられます。仔犬は何にでも興味をもち、すぐに口に入れることが多いものです。まず、飲み込むと危険なものは、犬の周囲に置かないことが大切です。そして、犬が何かを口に入れようとしたら、飼い主の指示によってそれをやめるように躾をする必要があります。しかし、もし飲み込んでしまった場合の処置も知っておきましょう。犬が異物を飲み込んでしまった時、何でもただ吐かせればよいというものではありません。吐かせてよいものと悪いものがありますから、注意しましょう。吐かせても大丈夫なものは、パチンコの玉やコインのように形が比較的丸いものです。尖った部分のあるものは、無理に吐かせると食道を傷つける怖れがあります。

また、異物を飲み込んでしまったら、かかりつけに電話連絡し、何を飲んだかを報告してください。電話で応急処置の指示をしてもらえる場合もあるからです。その時は指示に従って処置をし、病院に運びます。例えば、カエル(体の腺から毒物を出すカエルがいます)を噛んで中毒症状を起こしている場合には、「ホースを使い口内に水をかけてよく洗う」などが指示されるでしょう。犬を病院に連れていく時は、できれば飲んだ毒物を容器ごと持参しましょう。あるいは毒物の一部を持参し、分かる場合は毒物の名前をメモして持って行きましょう。毒物の種類によって解毒法が違いますから、種類が分かれば早急に対応できます。

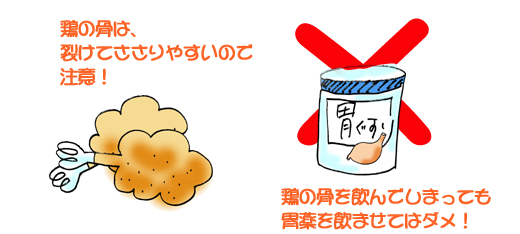

●鶏の骨

いわゆるフライドチキン等です。鶏の骨は斜めに裂けて割れるので、犬の腸管に穴があくことがあり、これが食べさせてはいけない理由です。骨自体は、たとえ多く胃にあっても、以外と解けて消化するものです。この際に注意すべきことは、よく使用される人間の胃薬(制酸剤)は与えてはなりません。これは胃酸を押さえる薬ですが、胃の中の骨を溶かすには胃酸が必要です、少なくされては骨が解けにくくなります。

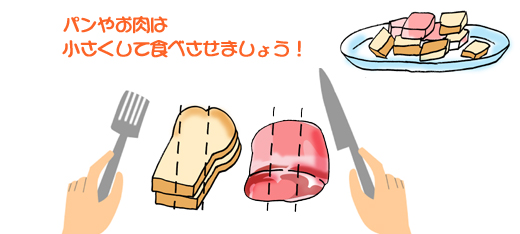

●肉・パンを細かく切って与える

食事のとき、大きめの食べ物やパンのような軟らかいものを連続して食べると、喉(食道)に詰まることがあります。食べ物が詰まった場合は、吐き出させるより、奥に押し込むほうが効果的です。先の丸いキャップとかボールペンの後方の丸い部分で、喉の奥へ押し込みましょう。特に小型の仔犬や高齢の犬に起こりやすいので、十分に気を付ける必要があります。応急処置の方法を知らなかったばかりに、大切な愛犬を亡くし、嘆き悲しむ飼い主さんが日本中にいます。

「食べ物を詰まらせたら奥に押し込む」と覚えておきましょう。ぜひぜひ気を付けてください。この処置を知らないと、例え動物病院が隣にあっても間に合わないでしょう。小型犬や高齢犬には肉・パンを細かく切って、少しずつ、与えることが最重要事項です。このような事故も意外に多いものです。

●植物の大きな種(桃の種など)

自然のものだから消化すると思うかしれませんが、これらの種は、消化吸収はしません。胃腸管にいつまでも残り、ある場合には閉塞の原因になる場合がありますので、与えてはなりません。そのまま排出してくれる場合は良いのですが、途中で詰まれば症状がでます。治療法は、ますは吐かせることを心がけます。病院では部位にもよりますが、多くの場合は内視鏡にて取り出すことができるでしょう。

落下した!

これは犬より猫に多いものですが、犬では小型犬、特に比較的脚が長く細い犬(例えばミニチュア・ピンシャー等)が飼い主に抱っこされている時に誤ってという事例が多くあります。ひどいと骨折することもあります。特に折れやすいのは前肢です。無理な姿勢、嫌がる姿勢では抱かないことが重要です。他には、驚いた時や地震の際などにも起こることが考えられます。落下をいわゆる外傷と考えると、交通事故等も同じ扱いになります。

どれほどの程度の落下かの判定は、その時に動物が「鳴いたか?」で判断できるでしょう。落下の際に、鳴いていなくて、その後比較的元気で歩けるようであれば、それほどダメージを受けていないと判断します。鳴いたあとに、触ると痛がる場合が問題です。痛がる場所には骨折の可能性があります。痛がる場合は、それ以上骨折したと思われる部分をさわらないのが原則です。脚を骨折し、骨が外から見える状態であれば、救急処置をします。傷口を消毒液イソジンや(3%の過酸化水素など)で消毒し、清潔な(できれば殺菌した)ガーゼで傷口をおおいます。もしできれば、添え木を当てて軽くしばって、病院へ連れていきます。適当な添え木がなければ、新聞紙・雑誌・段ボール紙などを利用してください。できれば傷ついた動物を運ぶときは、平らな板や段ボールなどの上にのせ、担架のようにして移動します。

中毒について

中毒について

中毒の発生率はかなり高いと言えます。たとえば、あなたの家の中や外、庭や散歩コースも含めて、周りの環境を一度よく見てください。安全だと思っても、犬猫にとって危険がたくさん潜んでいるものです。特に成長期の動物においては、まだしつけが十分にできていないのでより危険です。よく言われることは、動物が成長する過程において、まずいろいろなものを口にしてみて、その時食べたものの毒性がある程度強いと、動物はお腹が痛くなります。すると、こういうものを食べたらお腹が痛くなるんだなということを覚える(これを学習と呼びます)、このような過程を経て仔犬はだんだんと成長していくのです。運が悪くて、その学習の過程で許容量以上の毒物に冒されると、中毒の症状が出ることになります。したがって、愛犬のいる場所は安全か?、周りに食べたり飲んだりすると危険なものはないか?を、飼い主が一度見直してみることが重要です。中毒は通常、化学薬品や食べ物、その他の物質を食べたり飲んだりすることから起こります。とくに化学薬品などで注意しなければいけないのは、毒性はあまりないと記されていても、長時間にわたって使用すると、蓄積して毒性を発揮する場合があることです。

中毒の症状とは

一般的は、突然激しい嘔吐や下痢、ケイレン発作が起こり、虚脱や昏睡の状態になって、動けなくなってしまうことがあります。また、口から泡を吹いたりすることもありますが、これらの症状はすべて中毒に限らず、ほかの病気でも起こることがあるので注意が必要です。中毒の診断は最も難しいものです。飼い主が明らかに中毒と思われる根拠を示せる場合以外は、中毒の診断は非常に難しいと考えてください。中毒を疑う根拠が何もない場合、通常、獣医師はそれらの症状に当てはまる病気がないかを調べ、無い場合に中毒を疑います。

一般的は、突然激しい嘔吐や下痢、ケイレン発作が起こり、虚脱や昏睡の状態になって、動けなくなってしまうことがあります。また、口から泡を吹いたりすることもありますが、これらの症状はすべて中毒に限らず、ほかの病気でも起こることがあるので注意が必要です。中毒の診断は最も難しいものです。飼い主が明らかに中毒と思われる根拠を示せる場合以外は、中毒の診断は非常に難しいと考えてください。中毒を疑う根拠が何もない場合、通常、獣医師はそれらの症状に当てはまる病気がないかを調べ、無い場合に中毒を疑います。

もし飼い主に中毒が原因ではないかという心当たりがある場合、最も重要なことは、動物病院に連れていくときに、その原因と思われる物質を持参することです。たとえば、殺虫剤や殺鼠剤、あるいはそれに類する化学薬品であれば、それらの成分が解毒剤の決定に非常に役立ちます。解毒剤の決定とその後速やかに対応できるかどうかで、動物の生死が左右されることもあるので、冷静に対処することが重要です。

中毒の起こる状況

庭で除草剤や殺虫剤を使用した場合、あるいは近所でそれらの薬剤を使用した場合、犬を外に出すと中毒を起こす可能性があります。またアセビ(馬酔木:ツツジ科)の木を犬が食べると中毒を起こします。日本ではあまり起こりそうにない状況ですが、諸外国では、自動車のラジエーターの冷却液として使用される不凍液を犬が飲んで中毒を起こすことがあります。この不凍液の成分はエチレングリコールで、犬が好む甘い味がします。古い車からラジエーターが漏れている場合や自分でラジエーターを取り替えようとする場合(日本では通常ガソリンスタンドで行なう)、ちょっとした隙に動物がそのラジエーターを飲んでしまうことがあるのです。家の中では、洗剤、石鹸、消毒剤、タバコ、観葉植物(キョウチクトウ、ポインセチアなど)に注意してください。また、人間用、動物用の各種の薬を誤って飲んでしまったり、心臓病などの薬を服用量の数倍も投与してしまったという場合も中毒を起こすことがあります。

庭で除草剤や殺虫剤を使用した場合、あるいは近所でそれらの薬剤を使用した場合、犬を外に出すと中毒を起こす可能性があります。またアセビ(馬酔木:ツツジ科)の木を犬が食べると中毒を起こします。日本ではあまり起こりそうにない状況ですが、諸外国では、自動車のラジエーターの冷却液として使用される不凍液を犬が飲んで中毒を起こすことがあります。この不凍液の成分はエチレングリコールで、犬が好む甘い味がします。古い車からラジエーターが漏れている場合や自分でラジエーターを取り替えようとする場合(日本では通常ガソリンスタンドで行なう)、ちょっとした隙に動物がそのラジエーターを飲んでしまうことがあるのです。家の中では、洗剤、石鹸、消毒剤、タバコ、観葉植物(キョウチクトウ、ポインセチアなど)に注意してください。また、人間用、動物用の各種の薬を誤って飲んでしまったり、心臓病などの薬を服用量の数倍も投与してしまったという場合も中毒を起こすことがあります。

中毒の種類

食塩中毒

大量の塩分は犬猫に危険です。いつもあげるおやつに塩分があるか調べる必要があるでしょう。自家製食では塩気に気をつけてください。また、嘔吐をさせるために塩を与えた場合、また海水浴にて泳がせた犬が大量の海水を飲んだ場合(ゴールデン・レトリバーが多い)、また粘土の玩具には塩分が含まれているものもあるので、注意が必要です。いわゆる高ナトリウム血症(通常は脱水が原因で起こりますが、塩分過多の場合は脱水がない)が起こることがあります。ナトリウムが170mg/dl 以上の場合は治療がたいへんむずかしいものです。急にナトリウムを下げられないからです。いわゆる塩気による味付けですが、犬猫の場合は、食べ物の嗜好を左右しません。犬猫の嗜好性は主には蛋白質及び脂肪の含有量で決まります。塩分は人間の約1/3ですみます。汗を掻かない犬猫は塩分をあまり必要としません。多すぎると心臓や腎臓の障害の原因となります。治療法は、余分な塩分の投与を中止します。心臓や腎臓の定期的な健診を行います。

大量の塩分は犬猫に危険です。いつもあげるおやつに塩分があるか調べる必要があるでしょう。自家製食では塩気に気をつけてください。また、嘔吐をさせるために塩を与えた場合、また海水浴にて泳がせた犬が大量の海水を飲んだ場合(ゴールデン・レトリバーが多い)、また粘土の玩具には塩分が含まれているものもあるので、注意が必要です。いわゆる高ナトリウム血症(通常は脱水が原因で起こりますが、塩分過多の場合は脱水がない)が起こることがあります。ナトリウムが170mg/dl 以上の場合は治療がたいへんむずかしいものです。急にナトリウムを下げられないからです。いわゆる塩気による味付けですが、犬猫の場合は、食べ物の嗜好を左右しません。犬猫の嗜好性は主には蛋白質及び脂肪の含有量で決まります。塩分は人間の約1/3ですみます。汗を掻かない犬猫は塩分をあまり必要としません。多すぎると心臓や腎臓の障害の原因となります。治療法は、余分な塩分の投与を中止します。心臓や腎臓の定期的な健診を行います。

食べ物による中毒

元来、人間が食べて中毒を起こすようなものは、犬が食べても中毒を起こすと考えてよいでしょう。しかし、問題なのは人間が食べても中毒を起こさないけれども、犬が食べると中毒を起こすものです。最も有名なものはタマネギ、また、サケ、川魚を焼かないで食べた場合も、中毒を起こすことが知られています。

元来、人間が食べて中毒を起こすようなものは、犬が食べても中毒を起こすと考えてよいでしょう。しかし、問題なのは人間が食べても中毒を起こさないけれども、犬が食べると中毒を起こすものです。最も有名なものはタマネギ、また、サケ、川魚を焼かないで食べた場合も、中毒を起こすことが知られています。

タマネギ中毒

これはタマネギ、ネギ、ニンニクなどを一定量以上摂取することによって起こります。また、あらかじめ素因をもっている動物は少量でも中毒を起こします。実際によくみられるのは、ハンバーガーに入っているタマネギを食べたケースで、すき焼きや天ぷらを食べて中毒を起こすことも多いようです。このタマネギ中毒の場合、煮ても焼いても毒性は変わらず、それらの汁でも中毒を起こすので注意が必要です。タマネギ中毒を医学的に説明すると、タマネギを食べることによって犬が溶血性貧血(赤血球が壊される貧血)を起こし、さまざまな状態が引き起こされるのです。だいたい犬の体重1キロ当たり15~20グラムのタマネギで中毒を起こすとされていますが、症状が出ない犬や、これ以下の少量でも症状を出す犬もいます。

これはタマネギ、ネギ、ニンニクなどを一定量以上摂取することによって起こります。また、あらかじめ素因をもっている動物は少量でも中毒を起こします。実際によくみられるのは、ハンバーガーに入っているタマネギを食べたケースで、すき焼きや天ぷらを食べて中毒を起こすことも多いようです。このタマネギ中毒の場合、煮ても焼いても毒性は変わらず、それらの汁でも中毒を起こすので注意が必要です。タマネギ中毒を医学的に説明すると、タマネギを食べることによって犬が溶血性貧血(赤血球が壊される貧血)を起こし、さまざまな状態が引き起こされるのです。だいたい犬の体重1キロ当たり15~20グラムのタマネギで中毒を起こすとされていますが、症状が出ない犬や、これ以下の少量でも症状を出す犬もいます。

チョコレート中毒

チョコレートも大量に摂取すると犬は中毒を起こします。容量依存性(食べた量で生死がきまる)です。まずは食べた量を調べてください。そして次には、食べたチョコレートの箱をよく見て、どんな種類のチョコレートかを調べてください。例えばミルク、ビター、ホワイトです。重要なテオブロミンとカフェイン成分量の記載は殆どのチョコレートで記載はありません。色の濃いチョコレート(ビターチョコレート)ほど毒性が強い(危険)のです。テオブロミンとカフェインの量が20mg/kg 以上食べると症状が出ることが多いので、注意すべきです。

チョコレートも大量に摂取すると犬は中毒を起こします。容量依存性(食べた量で生死がきまる)です。まずは食べた量を調べてください。そして次には、食べたチョコレートの箱をよく見て、どんな種類のチョコレートかを調べてください。例えばミルク、ビター、ホワイトです。重要なテオブロミンとカフェイン成分量の記載は殆どのチョコレートで記載はありません。色の濃いチョコレート(ビターチョコレート)ほど毒性が強い(危険)のです。テオブロミンとカフェインの量が20mg/kg 以上食べると症状が出ることが多いので、注意すべきです。

- 何時頃食べたか?

- どの位食べたか?

- チョコレートの種類と成分を調べる

- どのようにして食べたのか?チョコレートのみ?銀紙もいっしよ?

- 食べたチョコレートの箱を動物病院へ持参

治療の中心は、吐かせることです。もし食べて2時間以内でしたら、吐かせます。多くはこれで救命できます。まだ胃の中にチョコレートがあると思われるからです。しかし経験的に4~5時間後でも有効なことがあります。6時間移行では、よほど大量でないと吐かせても殆どチョコレートは出ません。ゆえにできればチョコレートを食べた犬は2時間以内に動物病院へ行ければ吐かせて出すことができるので良いのです。吐いたものがチョコレートなのかは匂いや色でわかります。匂いを感じない時は、吐いたものをお箸のようなもので、かき回してください。するとわかります。プーンとチョコレートのような臭いがします。時にはチョコレートについていた銀紙も出てくることがあります。また、カカオやコーヒー、紅茶、コーラなどにもこれらが含まれています。特に色が濃くて、糖分や乳製品分が少なく苦味の多いチョコレートはテオブロミンが多く危険です。それに対しミルクチョコレートやホワイトチョコレートは糖分や乳製品分の量が多く、その分テオブロミン量は少ないものです。テオブロミンとカフェインの致死量(LD50)は100~200mg/kgと幅広いのですが、大体20mg/kgで症状が出るようです。

| テオブロミン mg/oz(=28g) |

カフェイン mg/oz(=28g) |

|

|---|---|---|

| ココア豆 | 600 | (-) |

| コーヒー豆 | (-) | 600 |

| インスタントココア | 130-136 | 15-20 |

| ミルクチョコレート | 44-58 | 6 |

| ホワイトチョコレート | 0.25 | 0.85 |

| セミスィートダーク (チョコレートチップ) |

138-238 | 22 |

| ベイカーズチョコレート | 393 | 35-47 |

Animal Toxicology and Poisonings. Mosby 2004 p130-131

タバコ(ニコチン)の中毒

タバコを食べることによって、タバコ中毒(ニコチン中毒)の症状が出ることがあります。特に子犬に注意が必要です。犬猫を含むペットのニコチンの中毒量は1~2mg/kgです。致死量としては、8mg/kgです。目安としては、タバコ1本で0.5~2mgのニコチンが含有されているとすると、大体20kgの犬で11本、10kgの犬で5~6本、5kgの犬で2~3本食べると中毒となり危険と考えます。1kgに付き、タバコ0.5本で(2kgで1本)中毒量となると考えれば良いでしょう。参考までにタバコの灰を食べた場合のニコチンの含有量は約25%といわれています。摂取したニコチンの量が中毒量である場合には、できるだけ早く動物病院に連れて行く必要があります。特に水で溶けたニコチンの吸収は早く、たいへん危険です。水に溶けていないニコチンを摂取した場合は、4時間以上経過してなにも起こらなければ通常は大丈夫です。16時間後には殆どその中毒作用はなくなるといわれています。犬のニコチン中毒の症状には、興奮、流延(よだれ)、嘔吐、下痢、痙攣、神経症状、瞳孔縮小、呼吸困難等があります。ニコチンは胃に刺激をもたらすので、吐いてくれると、うまいこと自身で治療することになります。獣医師が行う治療は、どれだけニコチンを摂取したかによって違ってきます。通常はまずは犬を鎮静させてから、胃からニコチンを排出させることを考えます。すでに数回吐いていれば、排出されたことになりますが、吐いていなければ吐かせます。この処置が有効な時間はニコチンを摂取して1時間から2時間以内です。痙攣があれば抗痙攣剤で治療します。治療で注意すべきことは制酸剤、胃中和剤を使用しないことです。胃酸は胃においてニコチンの吸収を阻害してくれるので、減らしてはなりません。吸着剤(活性炭も可能)の投与も有効です。もちろん輸液を始めとする、対症療法(支持療法)がショックの治療や予防となります。

タバコを食べることによって、タバコ中毒(ニコチン中毒)の症状が出ることがあります。特に子犬に注意が必要です。犬猫を含むペットのニコチンの中毒量は1~2mg/kgです。致死量としては、8mg/kgです。目安としては、タバコ1本で0.5~2mgのニコチンが含有されているとすると、大体20kgの犬で11本、10kgの犬で5~6本、5kgの犬で2~3本食べると中毒となり危険と考えます。1kgに付き、タバコ0.5本で(2kgで1本)中毒量となると考えれば良いでしょう。参考までにタバコの灰を食べた場合のニコチンの含有量は約25%といわれています。摂取したニコチンの量が中毒量である場合には、できるだけ早く動物病院に連れて行く必要があります。特に水で溶けたニコチンの吸収は早く、たいへん危険です。水に溶けていないニコチンを摂取した場合は、4時間以上経過してなにも起こらなければ通常は大丈夫です。16時間後には殆どその中毒作用はなくなるといわれています。犬のニコチン中毒の症状には、興奮、流延(よだれ)、嘔吐、下痢、痙攣、神経症状、瞳孔縮小、呼吸困難等があります。ニコチンは胃に刺激をもたらすので、吐いてくれると、うまいこと自身で治療することになります。獣医師が行う治療は、どれだけニコチンを摂取したかによって違ってきます。通常はまずは犬を鎮静させてから、胃からニコチンを排出させることを考えます。すでに数回吐いていれば、排出されたことになりますが、吐いていなければ吐かせます。この処置が有効な時間はニコチンを摂取して1時間から2時間以内です。痙攣があれば抗痙攣剤で治療します。治療で注意すべきことは制酸剤、胃中和剤を使用しないことです。胃酸は胃においてニコチンの吸収を阻害してくれるので、減らしてはなりません。吸着剤(活性炭も可能)の投与も有効です。もちろん輸液を始めとする、対症療法(支持療法)がショックの治療や予防となります。

ブドウ・レーズン類の中毒

これは最近に判明したことですが、大量に食べた場合には、腎臓の障害が起こり最悪死亡することが判りました。但し現在の所詳しい原因は特定されていません。5kgの犬が100g程を摂取すると起こることが確認されています。症状は食べた後の2~3時間以内に嘔吐や下痢などの消化器症状が現れ、その3~5日後には腎不全となります。またこの事実はあまり知られていないので、注意が必要です。治療法は、すぐであれば口を洗います。1時間以内であれば、吐かせることが有効です。特定の治療法はまだ不明のようで、輸液等、中毒の一般的な治療を行います。

これは最近に判明したことですが、大量に食べた場合には、腎臓の障害が起こり最悪死亡することが判りました。但し現在の所詳しい原因は特定されていません。5kgの犬が100g程を摂取すると起こることが確認されています。症状は食べた後の2~3時間以内に嘔吐や下痢などの消化器症状が現れ、その3~5日後には腎不全となります。またこの事実はあまり知られていないので、注意が必要です。治療法は、すぐであれば口を洗います。1時間以内であれば、吐かせることが有効です。特定の治療法はまだ不明のようで、輸液等、中毒の一般的な治療を行います。

化学薬品による中毒

まず、殺虫剤による中毒で、よく見られるのがノミとりまたはノミ除けの首輪によるものです。通常の使用ではノミとり首輪による中毒は起こらないのですが、薬品に多量にふれる状況で使用すると、中毒症状が現れることがまれにあります。安全に使うには、ノミとり首輪を入れ物から出し、使用する前に24時間放置しておくとよいでしょう。また、愛犬の首の太さに合わせてバンドを切り、けっして二重に巻いたりしないことも大切です。さらに、なるべく雨とか水分にバンドが当たらないようにしてください。最近のノミとり首輪は水分などにも強く、毒性を発揮しにくいものもありますが、やはり注意する方がよいでしょう。また、ノミとり首輪を動物同士がなめあうと危険なこともあります。複数の犬がいる場合は、ノミとり首輪の上に通常の首輪をして固定し、危険を避けるようにします。できれば、ノミとり首輪に使用されている薬品の主成分を覚えておいてください。その主成分を含む薬品をほかにも使えば、それだけ中毒を起こしやすくなります。最近はこのような首輪はあまり使用されなくなりました。他により安全な製剤があるからです。また最近、殺虫剤としてホウ酸(90%以上の高濃度)が、ゴキブリ、アリ、ハエの駆除に用いられていますが、これを食べることによって中毒が起こることがあります。主な症状としては胃腸系の障害が見られ、緑青色の吐物や下痢が多いようです。しかし、傷のない皮膚からは吸収されないと言われています。

まず、殺虫剤による中毒で、よく見られるのがノミとりまたはノミ除けの首輪によるものです。通常の使用ではノミとり首輪による中毒は起こらないのですが、薬品に多量にふれる状況で使用すると、中毒症状が現れることがまれにあります。安全に使うには、ノミとり首輪を入れ物から出し、使用する前に24時間放置しておくとよいでしょう。また、愛犬の首の太さに合わせてバンドを切り、けっして二重に巻いたりしないことも大切です。さらに、なるべく雨とか水分にバンドが当たらないようにしてください。最近のノミとり首輪は水分などにも強く、毒性を発揮しにくいものもありますが、やはり注意する方がよいでしょう。また、ノミとり首輪を動物同士がなめあうと危険なこともあります。複数の犬がいる場合は、ノミとり首輪の上に通常の首輪をして固定し、危険を避けるようにします。できれば、ノミとり首輪に使用されている薬品の主成分を覚えておいてください。その主成分を含む薬品をほかにも使えば、それだけ中毒を起こしやすくなります。最近はこのような首輪はあまり使用されなくなりました。他により安全な製剤があるからです。また最近、殺虫剤としてホウ酸(90%以上の高濃度)が、ゴキブリ、アリ、ハエの駆除に用いられていますが、これを食べることによって中毒が起こることがあります。主な症状としては胃腸系の障害が見られ、緑青色の吐物や下痢が多いようです。しかし、傷のない皮膚からは吸収されないと言われています。

殺鼠剤による中毒

主にネズミの駆除に使われる薬品です。よく使用される殺鼠剤の主成分はワルファリン、タリウム、メタアルデヒド(ナメクジ駆除剤)などです。そのなかでも、ワルファリンが最もよく使用されているようです。ワルファリンは犬の場合、だいたい5~50g/kg(体重1kg当たり5~50g)以上摂取されると中毒が起こります。また、1日に1~5gのワルファリンが5~15日間継続的に摂取されると、中毒症状を起こします。中毒の主な症状はさまざまな部位の出血で、鼻血、吐血、血便、血尿などが見られ、貧血を起こし、衰弱状態になります。そしてほとんどの場合、脳あるいは胸の出血を伴って動物が死んで発見されることが多いようです。ワルファリンが動物の体内にはいると、血液の凝固機能が妨げられます。通常はネズミが少量ずつ何回も食べると、血液の凝固が抑えられ、眼底出血を起こして死にます。そのため、ネズミは明るいところに出てきて死亡するのが特徴です。犬が直接この薬物を食べる場合もありますが、以前はこれらの薬物を食べたネズミを食べて中毒を起こすこともありました。治療には、ビタミンKなどの止血剤を中心に投与します。しかし、この中毒症状は急性の経過をたどるので、程度によっては助けることが難しくなります。メタアルデヒドは、カタツムリとかナメクジなどの殺虫剤としてよく用いられています。園芸店にて液体、散剤、顆粒の状態で販売され、植物に直接散布して使用します。この薬剤によって死んだナメクジやカタツムリが葉の裏についていることがあり、それに気がつかずに葉を食べたり、薬剤をかけられたナメクジやカタツムリが死ぬ直前に犬の食べ物に入り込み、それを犬が食べることによって中毒が起こります。症状としては、ヨダレを流したり、興奮状態になります。1~2時間すると、運動失調を起こし立ち上がることができなくなり、意識を失い、呼吸困難に陥ります。そして最終的には、酸素が不足して死亡するケースが多いようです。

除草剤による中毒

除草剤は農薬の一種で、フェニール系、尿素系、トリアジン系などがあります。除草剤は概して皮膚を通してよく吸収されます。また、足の裏についた農薬をなめることによって、中毒を起こすことも少なくないようです。ですから、除草剤が付着した疑いのある場合は、足を中心によく洗うことが大切です。症状としては運動失調、ケイレン発作が起こります。そして腎不全が起こり、3日以上経過すると呼吸器系が障害を受けて呼吸困難となり、肺に水が溜まったり、出血が起こります。ダイコートも同じようにケイレン発作があり、胃腸炎と腎不全の症状が現れ、最終的には水分の喪失と電解質の障害により、死亡することが多いようです。トリアジン系は、多くの穀物やトウモロコシに使われる除草剤です。

除草剤は農薬の一種で、フェニール系、尿素系、トリアジン系などがあります。除草剤は概して皮膚を通してよく吸収されます。また、足の裏についた農薬をなめることによって、中毒を起こすことも少なくないようです。ですから、除草剤が付着した疑いのある場合は、足を中心によく洗うことが大切です。症状としては運動失調、ケイレン発作が起こります。そして腎不全が起こり、3日以上経過すると呼吸器系が障害を受けて呼吸困難となり、肺に水が溜まったり、出血が起こります。ダイコートも同じようにケイレン発作があり、胃腸炎と腎不全の症状が現れ、最終的には水分の喪失と電解質の障害により、死亡することが多いようです。トリアジン系は、多くの穀物やトウモロコシに使われる除草剤です。

重金属による中毒

問題となる重金属には、鉛、水銀、ヒ素、リンなどがあります。これらのうちヒ素やリンなどは、殺鼠剤、殺虫剤、除草剤にも含まれています。現在ではこれらの製造はだんだん少なくなってきていますが、まだある程度は使われています。重金属中毒で最も有名なのは鉛中毒でしょう。現在のペンキは大丈夫ですが、古いペンキで塗ったものや、ハンダ、バッテリー、リノリウムなどは鉛中毒の原因となります。また、我が国では少ないのですが、狩猟用の散弾銃の弾も、動物の体内に入ると鉛中毒を引き起こします。鉛中毒の症状は消化器系と神経系に現れます。嘔吐、下痢が主なサインで、最終的には神経系、すなわちケイレン発作を起こします。特にこれらの中毒は成長過程の犬、つまり仔犬に多く見られます。よく問題になるのですが、この鉛中毒とジステンパーの症状が似ているので、これらの鑑別が非常に重要となります。通常は、慎重な血液検査とレントゲン検査を行なうことにより、鑑別は可能と言われています。鉛中毒もできるだけ早く治療する必要があります。

ヒキガエルによる中毒

犬がヒキガエルを遊んでくわえているところを見たら、すぐにカエルを引き離し、犬の口のなかを水で十分に洗うことが重要です。そしてすぐ動物病院へ連れていかなければ、ひどい場合は2~3時間以内で死亡することがあります。ヒキガエルの毒素は心臓に異常を引き起こします。ヒキガエルの耳下腺(耳の鼓膜の盛り上がっているところ)からは、強力な毒素が分泌されます。この部分を犬がなめたりくわえたりすると、毒素が口の粘膜から吸収されます。これはかなり多い例で、よく動物病院へ連れてこられますが、ひどい場合は死亡します。

犬がヒキガエルを遊んでくわえているところを見たら、すぐにカエルを引き離し、犬の口のなかを水で十分に洗うことが重要です。そしてすぐ動物病院へ連れていかなければ、ひどい場合は2~3時間以内で死亡することがあります。ヒキガエルの毒素は心臓に異常を引き起こします。ヒキガエルの耳下腺(耳の鼓膜の盛り上がっているところ)からは、強力な毒素が分泌されます。この部分を犬がなめたりくわえたりすると、毒素が口の粘膜から吸収されます。これはかなり多い例で、よく動物病院へ連れてこられますが、ひどい場合は死亡します。

蛇による咬傷も場所によっては見られるので、すこし説明しましょう。無毒の蛇と有毒の蛇がいますが、咬まれた痕によって判定が可能です。もし2本の咬み痕があればそれは、有毒の蛇と考えてください。咬まれた後がU字型で多数の歯の形をしていれば、無毒の蛇なので、反応はほとんどないと考えてよいでしょう。有毒の場合は咬まれた場所に激しい疼痛がただちに起こり、動物はさわられると非常に痛がります。そして、出血したり、浮腫が起こって、周辺が急速に盛り上がってきます。嘔吐したり、鼻から出血したりし、最後にはケイレン、昏睡し、死亡することが多いものです。処置としては毛を刈って、傷を注意深く洗い、包帯を施します。動物が咬まれてから4時間以内に治療されなかった場合には、ほとんど死亡すると言われています。応急処置としては、咬まれた場所の心臓に近い方に止血帯をし、毒が心臓に行かないようにします。止血帯は治療が行なわれるまでそのままにしておきます。そして、動物をおとなしくさせて、あまり動き回らないようにさせ、速やかに動物病院に移動して治療してもらうことが重要です。

人間用の健康食品

人間用の健康食品においても、犬猫には危険なものもあります。大量のビタミン剤もそうですが、食品と同じ扱いの人間用のサプリメント、α-リポ酸(チオクト酸と呼ばれる脂肪酸の一種)を含む製剤において、猫の中毒が発生し日本及び米国等で、注意を促す警告がでています。人間では一日量の目安は、100~200mg/日量と思われますが、特に猫においては毒性が強くその1/3から1/10量でも毒性を表すことがあります。これらの製剤には、コエンザイムQ10、ビタミンE(原料にゼラチンを含む)、ヒアルロン酸、ぶどう種子(ポリフェノールを含むもの)等のサプリメントにα-リポ酸(チオクト酸)は含まれます。この種の中毒には猫(この味好む)を始めとして、犬、フェレット、マウスやラットも注意が必要です。犬や猫の症状は、主には胃腸障害として現れます、すなわち食欲不振、流延(よだれ)、嘔吐、元気消失ですが、重篤となると、運動失調そして意識がなくなり、痙攣発作も起こることがあります。この中毒には、根本的な治療法はなく、輸液(点滴療法が望ましい)や肝臓の保護剤等の対症療法が治療の主ですが、多くの場合、問題はいかに低血糖症をコントロールするかによります。できうればCRI(持続定量点滴)という特殊な点滴療法にて糖分を補充します。血圧の上昇や低下があれば薬剤等で治療します。もし摂取後1時間以内であれば、吐かせる(催吐剤)も有効です。犬猫に低血糖が認められた場合は、従来は、糖尿病の治療薬(インスリン製剤等)、インスリノーマ(島腺腫と呼ばれる、膵臓の腫瘍)、アジソン病(副腎皮質機能低下症)の3つをますは考慮していましたが、これからは、キシリトール製剤の投与、α-リポ酸(チオクト酸)とかシナモンの投与も考慮する必要があると、多くの専門家は提唱しています。米国の動物病院では、これらの製剤には、α-リポ酸(alpha-lipoic acid ―ALA―)及びシナモン(cinnamon)等があり、これらの抗酸化剤に注意するようにと提唱されていて、ALA中毒、シナモン中毒として飼い主や獣医師に啓蒙されつつありますが、多くの飼い主や獣医師はまだこの病気に気づいていません。カルシュウムは一昔前までは、大型犬にはカルシュウムが必要と言うことで、大きな犬には盲目的にカルシュウム剤を与えていた場合もあったようですが、現代の獣医学はこれを完全に否定しています。プレミアム・フードにはカルシュウムが十分含まれていています。過去には、余分なカルシュウムを投与されたために、骨の代謝が異常となり、股関節形成不全を始めとする、多くの骨の病気に苦しむ犬が報告されました。治療法は、カルシュウムの投与を中止することから始めます。獣医師が本当にカルシュウムが必要と判断した時(血清のカルシュウム濃度の測定が必要)にのみ、カルシュウムを与えます。

人間用の健康食品においても、犬猫には危険なものもあります。大量のビタミン剤もそうですが、食品と同じ扱いの人間用のサプリメント、α-リポ酸(チオクト酸と呼ばれる脂肪酸の一種)を含む製剤において、猫の中毒が発生し日本及び米国等で、注意を促す警告がでています。人間では一日量の目安は、100~200mg/日量と思われますが、特に猫においては毒性が強くその1/3から1/10量でも毒性を表すことがあります。これらの製剤には、コエンザイムQ10、ビタミンE(原料にゼラチンを含む)、ヒアルロン酸、ぶどう種子(ポリフェノールを含むもの)等のサプリメントにα-リポ酸(チオクト酸)は含まれます。この種の中毒には猫(この味好む)を始めとして、犬、フェレット、マウスやラットも注意が必要です。犬や猫の症状は、主には胃腸障害として現れます、すなわち食欲不振、流延(よだれ)、嘔吐、元気消失ですが、重篤となると、運動失調そして意識がなくなり、痙攣発作も起こることがあります。この中毒には、根本的な治療法はなく、輸液(点滴療法が望ましい)や肝臓の保護剤等の対症療法が治療の主ですが、多くの場合、問題はいかに低血糖症をコントロールするかによります。できうればCRI(持続定量点滴)という特殊な点滴療法にて糖分を補充します。血圧の上昇や低下があれば薬剤等で治療します。もし摂取後1時間以内であれば、吐かせる(催吐剤)も有効です。犬猫に低血糖が認められた場合は、従来は、糖尿病の治療薬(インスリン製剤等)、インスリノーマ(島腺腫と呼ばれる、膵臓の腫瘍)、アジソン病(副腎皮質機能低下症)の3つをますは考慮していましたが、これからは、キシリトール製剤の投与、α-リポ酸(チオクト酸)とかシナモンの投与も考慮する必要があると、多くの専門家は提唱しています。米国の動物病院では、これらの製剤には、α-リポ酸(alpha-lipoic acid ―ALA―)及びシナモン(cinnamon)等があり、これらの抗酸化剤に注意するようにと提唱されていて、ALA中毒、シナモン中毒として飼い主や獣医師に啓蒙されつつありますが、多くの飼い主や獣医師はまだこの病気に気づいていません。カルシュウムは一昔前までは、大型犬にはカルシュウムが必要と言うことで、大きな犬には盲目的にカルシュウム剤を与えていた場合もあったようですが、現代の獣医学はこれを完全に否定しています。プレミアム・フードにはカルシュウムが十分含まれていています。過去には、余分なカルシュウムを投与されたために、骨の代謝が異常となり、股関節形成不全を始めとする、多くの骨の病気に苦しむ犬が報告されました。治療法は、カルシュウムの投与を中止することから始めます。獣医師が本当にカルシュウムが必要と判断した時(血清のカルシュウム濃度の測定が必要)にのみ、カルシュウムを与えます。

毒物が皮膚や眼に触れたら

毒性があると思われる物質に皮膚あるいは眼などが触れた場合には、大量の水で洗います。風呂場か庭でホースを使いそれらの毒物をお湯でどんどん洗い流してください。ぬるめのお風呂に入れるのもよいでしょう。できれば飼い主も手袋やエプロンをし、毒性物質にふれないように保護しましょう。そして、もし動物が飲めば、水を多く飲ませるのがよいでしょう。ただし、飲まないケースも多いようです。次に大切なことは、動物をおとなしくさせることです。興奮しない環境下においてあげてください。動物を新鮮な空気にあてることも大事です。暑すぎず、寒すぎず、過ごしやすい新鮮な空気の多いところで動物を休ませることです。もちろん、間違って食べたと思われる物質を、動物と一緒に病院に持っていくことを忘れてはいけません。そして、何よりも動物が食べた毒物がそれ以上吸収されるのを防ぐ努力をすることです。それには、嘔吐させることも有効です。食べた後2時間以内なら、嘔吐がかなり有効なケースが多いようです。

犬猫を吐かせる方法について

舌の根元の部分を刺激する(指やボールペンの後部の先の丸い部分で、足裏押し棒が最適?)と吐くことがあります。噛まれないように充分注意して行ってください。

これは飼い主ができる中毒に対する有効な唯一の対処方法であり、一般的な方法です。

命に関わるほどの中毒量を摂取したと思われる場合には、1~2時間以内に吐かせるのが理想です。すぐに動物病院に行く環境にない場合には、やむをえずに薄めた食塩を与える方法もあります。危険なこともあり、あまりお勧めはしません。どうしてもの場合の最後の手段としてと覚えておいてください。特に心臓病や腎臓病の動物には禁忌です!あくまで健康な犬であることが条件です。犬の大きさに応じて、食塩をスプーン1~7杯くらいまで、舌の上にのせる、または水で薄めて飲ませます。その際には、お水も与えてください。その後で嘔吐することが多いようです。※前述の食塩中毒を参考にしてください。

日射病・熱射病は水で冷やす

炎天下や車の中に長時間放置したりすると、日射病や熱射病にかかることがあります。風のない状況では、特に危険です。日射病や熱射病にかかった場合、できるだけ早い措置が必要です。熱射病は措置が遅れると脳に障害を起こし、死亡してしまうことがあります。飼い主の方にできる応急処置の方法がありますので、覚えておくとよいでしょう。まず、ぐったりしている動物を一刻も早く涼しい場所に移してください。そして、冷たい水を入れた浴槽に、頭以外を浸します。あるいは、ホースで犬の体に直接水をかけます。この措置を20-30分くらい続けます。その後、氷嚢で頭を冷やしながら、動物病院に運ぶとよいでしょう。

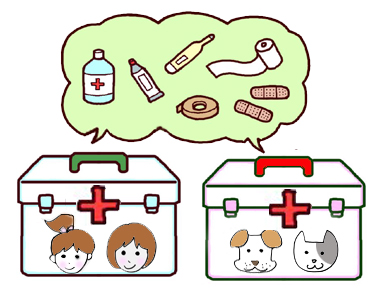

犬の救急箱をつくろう

緊急の場合に備えて「犬の救急箱」をつくり、救急処置の際に役立つ用品を入れておくことをお勧めします。これらの用品には人間と兼用できるものもありますが、犬用のものはそれとしてまとめておくほうが良いでしょう。救急箱は家族全員がわかる場所に保管しておき、用品を使ってしまった場合はすぐに補充しておきましょう。救急箱の内容は、ガーゼ(できれば消毒済)・包帯・綿棒・絆創膏・消毒のためのアルコール液やイソジン液(アルコールで消毒した後、イソジン液を塗る)・脱脂綿(以上はすべて人間用。薬局で入手可能)、動物用の止血剤(クイック・ストップペットショップにある)・定規または木片・水くみ用容器・首輪・ハサミ・安全カミソリ・ピンセット等です。また、別に湯たんぽも用意しておくと良いでしょう