イヌ、ネコの血液検査の見方考え方

血液検査の注意事項

近年における獣医学の進歩は目ざましいものがある。その中でも臨床検査の発達は見逃がせない。今回はその中で血液検査について取り上げてみた。

小動物臨床を行なうにあたって、血液検査の重要性は広く知られている所であり、これを避けて通るわけにはいかない。しかし、血液検査のみで病気を診断するのではなく、他の検査と平行して、その結果を考察する態度が大切であるまた、一度の検査結果で判断するのではなく、一定期間後の再検査(動的観察)も必要である。

さらに、検査を行なう前に注意深く禀告(特に食餌について等)を聞くことも重要である。従来の血液検査では、人間医学を中心にイヌ、ネコの差異を考えながら判定したものだが、ここに今回筆者がまとめてみたものは、すべてイヌ、ネコについて研究されたものである。

血液検査を行なうにあたって、むずかしい問題が起こってくる。例えば、採血上のテクニックとその取り扱い方・溶血や脂肪血症が認められる場合・採血した時から検査時までの時期や日放と保存状態・検査測定法の信頼性・検査値を評価するにあたっての獣医師側の検査成績の解釈の問題などが複雑に作用してくる。

採血上のテクニック

動物が興奮状態にあるかを判定しながら行ない、むだな興奮をさせないようにする。また血液の取り扱い(検査材料)は,すべて感染源となりうるので、採血時、検査中あるいは検査後の消毒、廃棄、器具の洗浄などの処理方法を注意深く行なう。より良い状態で採血するには真空採血管を使用するのが望ましい。通常の注射器による採血法との長所を上げると

- 採血中の取り扱いや,注射筒から試験管内に血液を移すときなどに生じやすい溶血,汚染などがほとんどない。

- 以上のような操作がいらないので簡単である。

- 電解質の溶出がない。

- 嫌気的に採血から分注までできる。

- 血液に直接さわる機会が少ないこと。

短所として

- 多少コストの点で高くつく。

- 操作に多少,慣れが必要である。

などのことである。真空採血管を使うと、仔イヌや仔ネコや重病のものは別としても、小型犬やネコでも、陰圧が高すぎて採血が不能との話を聞くことがあるが、それは、市販の小型の真空採血管を使うことと、採血は、頸静脈を用いることによって解決する。やむを得ず、凝固防止剤を使う時には、その最少量を用い、その求める検査項目・検査方法がそれに対してどのような作用があるか、あらかじめ調べておくことも必要である。その代表的なものをいくつかあげると、二重シュウ酸塩(シュウ酸カリウムとシュウ醸アンモニウムの混合剤)は、アンモニウム化合物であるから、解糖阻止剤であるフッ化ナトリウムと同様に酵素活性を阻害するのでBUNの測定には不適である。シュウ酸カリウムは,血球容積を縮小する性質があるので、PCV、赤沈やその他形態学的検査には不適である。フッ化ナトリウムはブドウ糖の測定等には適するが、同じブドウ糖の測定でも、酵素の測定及び酵素を用いる定量法には不適である。(多くの測定用試験紙を使ったテストは、この定量法である。)へパリンは、血球算定には適するが形態学的検査には不適である。

溶血している揖合

概して、GOT・TPは特に増加し、GPT・コレステロールや電解質(Na・K・Cl・Ca)の場合は増加する傾向にあり、グルコースの場合は低下する。しかしながら、これらは測定方法によってもかなりの差異が認められると言われている。

脂肪血症{血漿がミルクまたはクリーム色になる

TPと総ビリルビンが増加する。アルブミンとカルシウムは重度の脂肪血症があると測定不能になる場合がある。最低でも食餌後6時間以上たって採血しないと、食餌性の脂肪血症が出現することがある。それ以外の脂肪血症は、糖尿病,急性膵炎、甲状腺機能滅退症、副腎皮質機能亢進症などの病気を疑うことができる。しばしば脂肪血症十溶血が認められることがあるが、これらの評価は、非常にむずかしく判定は不能であるので、日時を改めて、採血する必要があろう。また,血清分離後、初めは重度の脂肪血症がしばらくして、軽度の脂肪血症に変化することもあるが、そんな場合は改めてTPと総ビリルビン定量は、再検査する必要がある。

採血時から測定までの時問の問題

血清学的検査の場合,採血後すぐに測定すれば問題はないが、室温(25℃)で3日も放置すると多くの値が変化する。しかしながら、凍結状態で保存すれば、4~5日であれば,あまり問題はない。だが、SGOT、ALPが少し増加し、LDHやグルコースは少し減少する。

測定法の信頼性

簡易の測定法であってもスクリーニング・テストとしてならば、多忙な実地臨床家にとって便利な方法である。各測定法の長所・短所を知ってそれを考慮しつつ考えればより良いものとなる。最近において、所によっては、臨床検査センターなども利用できる機会が多くなってきた。結果が出る日数や、どんな定量法を用いるのか、どんな単位を使っているのかをよく知った上で利用するのが望ましい。また,検査センターに依頼して作ってもらった標本類など返還のできるものはすべて送付してもらい、人間医学ではない疾病(例えぱ血液塗抹標本における猫のヘモバルトネラ・フェリスの検出)の発見に役立たせねばならならない。

検査成績の解釈

検査結果においても、その解釈の方法によって誤まった結果となることもある。あくまでも血液検査は診断上の1つの方法であり、すべてではない。十分に他の身体検査を含めた検査結果と合わせて考察することが重要である。例えばここにPCV、TP、BUNの関係を見てその中から得られる個々の値の変動が全体として、脱水や貧血に対して、どのように影響するか、少し例を上げて説明してみよう。

1) 3才の牡のベキニーズで、PCV58%,TP6.2g/dl,BUN 10mg/dl──この値からいかなることが考えられるか?

まず気がつくことは、PCVのみの上昇である。身体検査からは、特に貧血、脱水は認められなかった。このような場合に考えられるものとして、採血時に特殊な条件下(興奮、疼痛、痙攣など)にあったかということである。そのために脾臓(静脈中のPCVの約80%が貯蔵されている)の収縮が起こり、実際のPCVよりも上昇して値が出る。この場合の上昇は普通10~15%ぐらいの上昇にとどまるから、実際の値は、その分を引いて考えるか,あらためて、特殊な条件下にないときに採血をするとよい。この傾向は、イヌならばシェパード、ブルドッグ、狆、ネコならばシャムなどの神経質な動物に多い。

2) 4才の日本猫,PCV48%,TP8.0g/dl,BUN60mg/dlの猫伝染性鼻気管支炎の症例──

身体検査から重度の脱水が認められた。典型的な脱水のタイプを示している。すなわちPCVが正常か上昇を示すと同時に、TPが必ず上昇している。BUNも脱水の程度によって上昇する。この猫は輸液療法をした7日後にはPCV36%、TP6.2g/dl、BUN30mg/dlとなった。

3) 8才のスピッツ系の雑種でPCV40%、TP9.0g/dl、BUN30mg/dlで2~3ケ月前から少しづつ膣からおりものが出ているというケース─

身体検査上、脱水、貧血は認められない。従ってこの場合のTPのみの上昇は子宮内膜炎のためのグロブリン分画が増加したものか、年令が進んだためのグロブリン分画が増加(この場合は8~11g/dlになることもある)したものと考えることができよう。両者の区別をつけるには血清の蛋白分画の動的観察が必要であろう。

4) 8才のうっ血性心不全の雑種犬PCV45%、TP6.8g/dl,BUN68mg/dlの場合を考えてみよう─

結果からみると、BUNのみの上昇であるが、この犬には身体検査から貧血(可視粘膜蒼白・衰弱・心悸亢進頻脈・呼吸数増加・皮温の低下・震える・貧血性雑音などの症状が認められるとぎ)と脱水(皮膚のもどりが悪い・眼球陥没・ロ腔粘膜の乾燥など)が認められた。この場合のように脱水しているのにもかかわらず、PCVやTPが正常値なのはあらかじめ貧血や低蛋白血症があってさらにその後脱水をした場合に考えられる。

この8kgの犬は、7~8%の中等度の脱水と考え1日3回、二単糖溶液を1回350mlづつ点滴して7日間続けた後に再検査するとPCV29%、TP4.5g/dl、BUN31mg/dlとなった。このように輸液療法後にPCVやTPが正常値以下になるのは、脱水状態が緩和されて本来の値に戻ったためと考えられる。またある場合は輸液の過剰投与によっても起こってくる。

以上のように,検査結果を解釈するにあたっては単にその求める値の上昇・下降のみならず関係する検査項目との兼ね合いを考えて、総合的に評価することが必要である。また、その動物の種類、性別、年令、栄養状態、食餌の時間と内容、既往歴、手術歴、治療歴、その時の生理的状態など……についていろいろ複雑に作用するので,他の検査結果と合わせて総合的に解釈をする。

検査異常値を解釈するための指針

検査結果から異常が認められた場合,項目別に現在、イヌ・ネコで確認されている病名をDr.LonJRichのInterpretation of Biochemical Profiles(AAHA’s 45th Annual MeetingProceeding’s,1978)の表より抜粋して列記すると次の様である。この表は一般臨床家向きによくみられる病名で確認されているもののみを列記したもので、特殊な病気などは省略してある。よって記述が少し大まかすぎる点もあるが,実地臨床家がすぐ役立つように作られている。

従来のこの形式のものは人間医学の考えられる病名をイヌ、ネコにあてはめて考察していたものだがこの表はイヌ、ネコにおいてのみ書かれたものという点において価値があろう。

SGPT 正常値より高い場合 肝細胞疾患 癌 脂肪肝 肝細胞壊死(バクテリアまたはウィルス、犬の伝染性肝炎、猫伝染性腹膜炎、中毒) 代謝性疾息(ステロイド療法、糖尿病、クッシング症候群) 閉塞症(新生物、急性膵炎、膿瘍) 重度の溶血のための酸素欠乏症(自己免疫性溶血性貧血、血管内寄生虫、中毒) 薬物(コルチコステロイド、抗生物質、クロラムフェニコール・エリスロマイシン・プリミドン・フェノバルビタール) |

|

SGOT 正常値より高い場合 |

| BUNとクレアチニン | ||

|---|---|---|

| 腎前性 | 高い値 脱水 循環不全性ショック (出血) 膵臓炎 腸内異物 副腎皮質不全 |

低い値 重度の肝疾患がある場合 数日間の食欲不振 |

| 腎性 | 糸球体腎炎 アミロイドージス 腎孟腎炎 カルシウム腎臓症 (リンパ肉腫) 腎臓の新生物 |

|

| 腎後性 | 尿路閉塞 尿路系(尿管・膀胱・尿道など)の破裂 |

|

| その他 | 食餌のための上昇は60mg%以下(クレアチニンは関係しない) 薬物(アンフォテリシンB) |

|

| グルコース | |

|---|---|

高い値 糖尿病 膵臓炎 膵臓癌 下垂体機能亢進症 副腎皮質機能亢進症 甲状腺機能亢進症 短期間(消化またはストレスによるグリコーゲン・エピネフィリンの放出) ある種の治療(コルチコステロイド・グリコーゲンの輸液療法) |

低い値 利尿剤の過剰投与 島腺腫・肝不全(新生物・肝硬変) 糖原病(フォンギーク病様疾患) 下垂体機能低下症 副腎皮質機能低下症 甲状腺機能低下症 吸収不良 悪液質 過度の運動 人工産物(全血のまま放置しておくと1時間につき10%づつ低下する) |

| 総ビリルビンと直接ビリルビン | |

|---|---|

高い値 溶血 肝疾患 肝細胞症 肝内性閉塞 肝外性閉塞 新生物 肝硬変 脂肪血症による場合 |

低い値 非再生性貧血 (骨髄抑制性貧血) |

| 乳酸脱水素酵素(LDH) | |

|---|---|

高い値 多くの組織の壊死 (肝臓・骨格筋・腎臓・膵臓・心筋) 癌─特殊なリンパ肉腫 人工産物(溶血・脂肪血症・古いサンプル) |

| 血清蛋白とアルブミン | |

|---|---|

高い値 脱水 γ-グロブリンの生産が増加した場合 抗原─抗体反応 感染 老化 リンパ肉腫 多発性骨髄腫 猫伝染性腹膜炎 溶血及び脂肪血症の場合は人工的に増加する |

低い値 不充分な生産の場合 悪液質 重度な肝疾患 新生物 体内の蛋白質の損失 急性及び慢性の出血 腎疾患 心疾患 血液または蛋白質の体内の損失 吸収欠乏 吸収不良 寄生虫 膵臓萎縮 |

コメント:6ヵ月齢以下のものでは,正常値が4・0g/dlである。

| CPK 血清クレアチンホスホキナーゼ |

|

|---|---|

高い値 筋肉組織の壊死 筋肉組織の萎縮 筋肉内注射 過度の運動 大脳皮質の感染 |

低い値 血清を6時間以上保存した場合 |

| アミラーゼとリパーゼ | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

高い値

膵臓壊死

ストレス及び薬物 |

低い値 まれな場合として電撃様の膵臓炎 コメント:重度な脂肪血症はリパーゼとアミラーゼの測定に影響する。 |

|||||||||||||||||

まれな例として肝臓癌の場合にアミラーゼが上昇する。

| コレステロール | |

|---|---|

高い値 糖尿病 膵臓炎 肝疾患 肝細胞症 肝内または肝外性閉塞症 腎炎症候群 副腎皮質機能亢進症 妊娠 甲状腺機能低下症 食餌のため |

低い値 低脂肪食 腸内の吸収不良 肝不全 |

| アルカリフォスターゼ | ||

|---|---|---|

高い値 肝疾患 肝外性閉塞症 肝内性閉塞症 生産過剰 膵臓炎 妊娠 腸粘膜疾患 クッシング病 薬物(グルココルチコイド,フェノバルビタール,ジェルドリン) 肝臓の酸素欠乏症,例えば重度の貧血 |

中等度に高い 成長しつつある犬 クル病 骨の腫瘍 腎臓病(二次性上皮小体機能亢進症,腎性症候群) |

低い値 edta(凝固防止剤)を使って採血 |

コメント:もし猫の場合,高い値が現われたら肝臓や胆のうの疾患を疑う。

| カルシウム | |

|---|---|

高い値 高カルシウム摂取 ビタミンDの過剰症 真性の上皮小体機能亢進症(癌または副腎) 仮性の上皮小体機能亢進症(リンパ肉腫) 骨の新生物 高蛋白血症 高アルブミン血症 高脂血症 |

低い値 低蛋白血症あるいは低アルブミン血症 低カルシウム摂取 ビタミンDの減少症 腎性二次性上皮小体機能亢進症 吸収不良 栄養性二次性上皮小体機能亢進症 上皮小体機能低下症 カルシウム機能亢進症 痙攣発作 脂肪組織壊死を伴う脾臓炎 |

コメント:力ルシウム値を解釈するにあたって必ず総蛋白も考慮する。

| リン | |

|---|---|

高い値 高リン食摂取 ビタミンDの過剰症 力リウム 上皮小体機能低下症 腎性二次性上皮小体機能亢進症 アジソン病 カルシウム腎臓病症(もしbunが高ければリンパ肉腫) |

低い値 不充分な摂取 吸収不良 真性の上皮小体機能亢進症 仮性の上皮小体機能亢進症 ビタミンdの摂取不足 高インシュリン症(新生物または治療) |

| ナトリウム | |

|---|---|

高い値 脱水 心疾患 塩類中毒 |

低い値 アジソン病(副腎不全) 下痢 低ナトリウム溶液の過剰投与 吸収不良 糖尿病性アシドーシス 重度な腎疾患 尿路系(尿管・膀胱・尿道など)の破裂 薬物-水銀剤.利尿剤,クロロチアジト(降圧剤) |

| 力リウム | |

|---|---|

高い値 アジソン病(副腎不全) 脱水 重度な腎疾患 代謝性アシドーシス (糖尿病) 溶血 |

低い値 低カリウム溶液の過剰投与 下痢・嘔吐 腸内の閉塞 吸収不良 クッシング病─まれに犬に認められる。 インシュリン投与時,カリウムが細胞内に入り込んだ時薬物─水銀剤,利尿剤,クロロチアジト(降圧剤) |

イヌ・ネコの生化学的解析法

より系統的にまとめたものを同じくDr.Lon J.RichのBiochemical Rrofiles in Small Animals(AAHA’s 45th Annual Meeting Proceedings,1978)の表より抜粋して列記すると次の様である。

低値と高値における限界の生化学的変化

| テスト | 低値 | 高値 | ||

|---|---|---|---|---|

| 総白血球数 | 5000以下 | 防ぎきれない感染症と毒血症 | 75000以上 | 強度の炎症・白血病 |

| ヘマトクリット値 | 15%以下 | 心不全と酸素欠乏症 | ナシ | |

| ヘモグロビン値 | 5mg/dl以下 | 心不全と酸素欠乏症 | ナシ | |

| 血小板 | 40000/㎞m3以下 | 出血 | ナシ | |

| プロトロンビン時間 | ナシ | 15秒以上 | 出血 | |

| 血清カルシウム | 6mg/dl以下 | テタニーと痙縮 | 14mg/dl以上 | 腎疾患・アシドーシス |

| 血清グルコース | 40mg/dl以下 | 脳障害 | 700mg/dl以上 | 糖尿病性昏睡 |

| 血清カリウム | 2.5mEq/L以下 | 筋虚弱,麻痺,心臓性不整脈 | 6.5mg/dl以上 | 心臓毒による不整脈 |

| 血清ナトリウム | 110mEq/L以下 | 強度の脱水 血液量過多症(多血症) 心不全 血管虚脱又は浮腫 |

170mEq/L以上 | 強度の脱水 血液量過多症(多血症) 心不全 血管虚脱又は浮種 |

| 血清炭酸水素ナトリウム | 12mEq/L以下 | アシドーシス 酵素の抑制 |

25mEq/L以上 | アルカロージス 酵素の抑制 |

L.J. Rich の Interpertation of Biochemical Protiles(1978)より抜粋。

平均赤血球恒数の意義と赤血球形態について

平均赤血球恒数は,貧血の型の判定に役立つ。

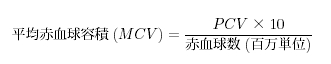

=赤血球の大きさを示す。

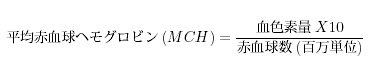

=1個の赤血球に含まれる血色素量を示す。

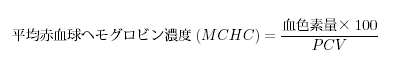

=赤血球容積に対する血色素の飽和度を示す。

貧血を病因学的に再生性貧血(溶血性貧血・失血性貧血)非再生性貧血(再生不良性貧血・形成不全性貧血)に分類すると,下記のような貧血が疑われる。

再生性貧血が疑われる恒数の変化はMCV減少、MCV増加、MCH減少、MCHC減少などの場合である。

1)溶血性貧血(レプトスピラ・バベシア・ヘモバルトネラ・静脈洞症候群・化学物質の中毒・重度な火傷・自己免疫性溶血性貧血)。

2)失血性貧血(外傷・外科手術・凝固不全・究生虫症で特に鉤虫症などの慢性出血による多くは鉄欠乏性貧血,あらゆる原因による消化器・泌尿器の出血)。

非再生性貧血が疑われる恒数の変化はMCV正常、MCH正常、MCH増加、MCHC正常、MCHC増加などの場合である。

赤血球の形成が不完全な場合は形成不全性貧血であり新しい赤血球の出現がない場合は再生不良性貧血である。放射線障害・砒素・エストロゲン・クロマイ・ストマイ・フェニールブタゾンなどの化学物質慢性感染症・慢性腎炎・肝炎・内分泌疾患(甲状腺機能減退症及び下垂体機能減退症)に伴なって起こる骨髄の代謝障害・リンパ肉腫などの骨髄内腫瘍。

赤血球形態について

<大小不同症>

循環血液中に成熟と未成熟の赤血球が同時に存在している場合で貧血が著しい場合に出現する。

<奇形>

明らかに形態的に異なった形状が認められる場合で貧血の原因となる慢性の疾患で出現する。

<多染性>

幼若赤血球が帯青色を呈しているのをいい貧血で赤血球の生産が増加しているときに出現する。

<有核>

核の遺残を有するこれらの赤血球は幼若赤血球であり著しい貧血時赤血球の生産が増加するときに出現する。

以上の赤血球形態が多く認められる場合は,PCVから6で割って総赤血球数を概算したり,PCVから3で割ってヘモグロビン濃度を予測したりすることはできない。

赤血球の生産が増加しているかは,幼若赤血球・網状赤血球・PCVなどの動的観察にて判定することができる。

白血球百分率の測定について

白血球百分率だけでなく総白血球数から絶対値(総白血球致×百分比+100で概算が求められる)を計算して分析するとさらによい。

一般原則には次のことがあげられる。

- 好中球は感染と炎症・リンパ球は免疫とストレス・好酸球は寄生虫とアレルギー・単球は慢性疾患・好塩球は免疫と各々関係している。

- ストレスあるいはコルチコステロイド投与に対する白血球の反応は,白血球増多・好中球増加・好酸球減少及びリンパ球減少を特徴とする。

- 核形左方移動(棒状核球より左方に好中球が集まること)を伴なう好中球増加は重篤な徴候であるが,生体の反応する能力を有している。そして,核形左方移動が進むと同時に起こる好中球減少は,最も重篤な徴候である。

- 白血球増加のない核形左方移動は”変性移動”と呼ばれ,原形質内空胞形成が認められ,重篤な徴候である。

- 今まで減少していたリンパ球と好酸球が増加して,正常数に戻り,それについて好中球・総白血球数が減少してくれば,病気が回復している徴候である

- 軽度の核形左方移動を伴なう好中球増加と好酸球の存在は,軽度の感染を示す。

- リンパ球の絶対的な減少が持続して認められるということは,慢性のストレスが続いていて,重篤な徴候である。

- 好酸球増加は組織の損傷作用によって,好酸球と肥胖細胞を崩壊して,ヒスタミンを放出する作用によるもので,大量のヒスタミンが放出されたことを示す。

イヌの場合

- なんらかのストレスあるいは10単位のACTHあるいは20mgのコルチコステロイドの投与で4~6時間以内に約50%のリンパ球減少を示す。

- 副腎皮質機能亢進症では,必ずリンパ球減少と好酸球滅少が認められるが,副腎皮質機能不全症では,リンパ球増加と好酸球増加が必ずしも認められるわけではない。

- 周期的(11~12日間隔)な好中球減少が認められる病気が灰色の皮毛のコリー犬に発生することが確認されている。

- 好酸球の増加は,腸管内寄生虫の他に好酸球性胃腸炎・好酸球性肉芽腫症・新生物などに認められる。

| 総白血球数 | 6000~17000 | |

| 絶体値(1㎜3中の実数)の平均 | (11500) | |

| 絶体値 | %パーセント | |

| 分節核球 | 3000~11500 (7000) |

60~77 (70) |

| 棒状核球 | 0~300 (70) |

0~3 |

| リンパ球 | 1000~4800 (2800) |

12~30 (20) |

| 好酸球 | 100~1250 (550) |

2~10 (4) |

| 好塩球 | まれ | まれ |

| 単球 | 150~1350 (750) |

3~10 (5) |

| 骨髄球:赤芽球の比率(骨髄中) | 0.76~2.53:1 (1.25:1) |

|

From Schalm,O,W:Veterinary Hematology,2nd ed. Philadelphia, Lea&Febiger,1965.

ネコの場合

- なんらかのストレスあるいは5mgのコルチコステロイドの投与で4~6時間以内に約50%のリンパ球が減少を示す。

- リンパ球増加は普通白血球増加を伴なう。若いネコや興奮時にはリンパ球増加が認められる。

- 好酸球増加は条虫などの他に好酸球性肉芽腫・ストロンギルス感染症・好酸球性気管支炎(ネコの気管支喘息)などに認められる。

- 白血球減少が認められ好中球減少・リンパ球増加・好酸球減少があれば猫白血病を疑うことができ好中球・リンパ球・好酸球のすべての減少があれば猫伝染性腸炎を疑うことができる。

| 成猫 | 子猫 | |||

| 総白血球数 | 5500~19500 | 600~40900 | ||

| 絶体値 | (12500) | (18700) | ||

| 絶体値 | パーセント | 絶体値 | パーセント | |

| 分節核球 | 2500~12500 (7500) |

35~75 (59) |

4200~29200 (10700) |

25~87 (57) |

| 棒状核球 | 0~300 (100) |

0~3 (0.5) |

0~2300 (250) |

0~75 (1) |

| リンパ球 | 1500~7000 (4000) |

20~55 (32) |

2400~7100 (6200) |

8~68 (33) |

| 好酸球 | 0~1500 (650) |

2~12 (5) |

0~5900 (1700) |

0~265 (9) |

| 好塩球 | まれ | まれ | ||

| 単球 | 0~850 (350) |

1~4 (3) |

||

| 骨髄球:赤芽球の比率 | 0.6~3.9:1*** (1.6:1) |

|||

*1年以上のネコの耳の静脈から採血(Schalm and Smith,1963)

**8~30週令のネコの頸静脈から採血(Johnson and Perman,1968)

***成猫(Gilmore etal,1964 a)

イヌ・ネコの血清における正常値

| 犬 | 猫 | 参考文献 | ||

| 総ビリルビン(mg/dl=mg/100ml=mg%) | 0.1~0.4 | 0.1~0.4 | 22 | |

| 総コレステロール(mg/dl) | 171~287 | 90~205 | 22 | |

| クレアチニン(mg/dl) | 1.0~2.0 | 0.8~1.8 | 22 | |

| 血糖値(mg/dl) | 60~110 | 70~110 | 22 | |

| ヘモグロビン(g/dl=mg/100ml) | 12~18 | 8~15 | 22 | |

| アルカリフォススターゼ | ||||

| ミリ国際単位(mU/ml) | 20~150 | 10~44 | 22 | |

| ポタンスキー単位 | 3~6 | 0~7.1 | 4 | |

| 総タンパク(g/dl) | 6.5~7.5 | 5.4~7.0 | 22 | |

| アルブミン(g/dl) | 2.8~3.8 | 2.0~3.0 | 22 | |

| グロブリン(g/dl) | 2.7~4.4 | 2.6~5.1 | 22 | |

| A/G比 | 0.7~1.1 | 0.5~1.0 | 22 | |

| SGOT | ||||

| ミリ国際単位(mU/ml) | 22~88 | 30~80 | 22 | |

| カルメン単位 | 20~35 | 10~30 | 7 | |

| シグマフランケル単位 | 10~50 | 19 | 13 | |

| SGPT | ||||

| ミリ国際単位(mU/ml) | 0~80 | 0~80 | 22 | |

| カルメン単位 | 10~50 | 4~30 | 7 | |

| シグマフランケル単位 | 10~20 | 4~30 | 13 | |

| BUN(mg/dl) | 10~20 | 20~30 | 22 | |

| 尿酸(mg/dl) | 0~2 | 0~1 | 22 | |

| PH | 7.31~7.42 | 7.24~7.40 | 30 | |

| ナトリウム(mEq/l) | 141~152 | 147~156 | 1 22 | |

| カリウム(mEq/l) | 4.0~5.7 | 3.8~4.5 | 22 | |

| クロール(mEq/l) | 105~115 | 117~123 | 22 | |

| カルシウム(mEq/l) | 8.6~11.2 | 8.0~10.4 | 22 | |

| 無機リン(mEq/l) | 3.5~5.5 | 4.2~6.4 | 22 | |

| マグネシウム(mEq/l) | 1.4~2.4 | 22 | 1 22 | |

| 硫酸塩(mEq/l) | 2 | 1 22 | ||

| アミラーゼ | ||||

| Caraway単位 | 300~1000 | 300~800 | 14 | |

| ソモギイ単位 | 200~800 | 400~800 | 14 | |

| ハルディング単位 | 1600~2400 | |||

| リパーゼ(シグマチーツュ単位) | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 22 | |

| 血清クレアチンホスホキナーゼ | ||||

| 国際単位(IU) | 0~70 | 10~60 | 14 | |

| ミリ国際単位(mU/ml) | 10~400 | 30~300 | 14 | |

| 乳酸脱水素酵素 | ||||

| ミリ国際単位(mU/ml) | 50~495 | 75~49 | 22 | |

| コリンエステラーゼ | ||||

| 国際単位(IU) | 1900~3800 | 1900~3800 | 22 | |

| T3(%) | 54~74 | 54~74 | 22 | |

| T4(μg/dl) | 1.0~3.5 | 2.6~5.0 | 22 | |

獣医酵素学における新しい見解

循環血液中に認められる酵素は,「血漿固有性酵素」と「血漿非固有性酵素」に分けられる。前者の血液中の構成は,組織より血漿中により高い濃度で認められ,後者は血液の酵素機能としての定義はされていないが,細胞内の作用物質(触媒)としての機能がある。それゆえ「血漿非固有性酵素」は細胞内の損傷や壊死がある場合に血漿中に集中するので,その程度を示すものとして,非常に重要である。獣医学においては,いくつかの「血漿非固有性酵素」があり,それらは,特異的な細胞の損傷の程度を表わすものとして,最も有効である。

SGPT(血清グルタミン・ピルビン酸トランスアミナーゼ)

多部分のトランスアミナーゼは,細胞内にあり,一部は血漿中にある。イヌとネコの場合は,他の組織に比べて,非常に高い渡度で,肝に分布されている。それゆえ獣医学においては,「肝の特異性」の酵素として知られている。肝に損傷や壊死が認められる場合には,非常に高い値で血清中に放出される。これらの酵素が,血清中に放出されるまでには,5~7日間が必要なので,肝壊死がいつから進行したかを決定するには,この点を注意する。

OCT(オルニチンカルバミールトランスフェラーゼ)

尿サイクルの大部分の成分はこの酵素であり,哺乳動物では,99.9%肝に特異性がある。わずかな細胞の損傷にも,OCTは血漿中に放出されるので,肝の指針としてたいへん感受性のある酵素である。もし,細胞の損傷があれば,24時間以内に血漿中に放出する。

| SGPT | OCT | 進行性の肝壊死 |

| 増加 | 正常 | (-) |

| 増加 | 増加 | (+) |

上の表は,壊死が現在進行しているのか,また,以前に起ってしまっていたものかを判定する簡単な方法である。

アミラーゼ

この酵素は,いろいろな組織で生産されるが,いろいろな状態(ストレス)や薬物(ACTH・コルチコステロイド)によっても増加するので注意する。ソモギイ単位で800~1200ぐらいでは,膵臓疾患を占なうのに不充分だが,1500以上になれば疑うことができる。しかしながらアミラーゼだけで膵疾患を判定はできない。

リパーゼ

この酵素も「膵の特異性」を知るためのものであるが獣医学においては,アミラーゼが,800ソモギイ単位以上の場合にのみ,測定すればよい。

アルカリフォスファターゼ(ALP)

この酵素もアミラーゼと同じようにいろいろの組織が生産され,いろいろな条件で増加する。肝の排泄管が閉塞されたり(ネコを除く)骨芽細胞あるいは骨破壊細胞の変化を伴なう骨疾患,胆管の閉塞(ネコを除く)や,グレートデンやボクサーなどの比較的急速に大きくなるイヌの場合に,ALPは増加する。また,腎臓にも高い渡度でALPが存在し,悪性腫瘍などの場合に,高濃度で尿に放出される。もし,腎臓にX-線で腫瘍が認められたり,過燐酸塩尿症が認められた場合,強く,腎臓の癌を疑うことができる。

乳酸脱水素酵素(LDH)

現在,LDHの活性は,5つの異なった蛋白質(補酵素)に分かれる。ほとんどすべての組成に5つの補酵素が含まれるが,その割合はいろいろである。血清LDHは,さまざまなタイプの癌に特異的に反応するので,その検出には重要な意義がある。最近では,尿のLDH補酵素は,排出組織の悪性疾患の検出に役立つことが知られている。しかしながら,これらの検査は費用が高くつくので,獣医学においては,その利用が制限されるであろう。

LAP(ロイシンアミノペプチターゼ)

ネコの肝内性疾患は,ときどき判定するのに困難なことがある。最近LAPは,ネコの肝疾患の判定に非常に有効なことがわかってきた。

コリンエステラーゼ(ChE)

ChEは分布が広汎で,ほとんどの組織に存在している。獣医学におけるChEは,有機燐酸中毒の判定に非常に価値がある。このような場合は,血清ChEは,急速に又は,完全に活性が低下するからである。

検査結果の保存と飼主への報告

検査の結果が出たらそれをカルテなり,他の用紙に書いて保存しいつでもわかるようにしなくてはならない。

各自が自分のやり方に合った検査結果用紙を作って,書き込むことが望ましい。その検査結果用紙には,各自が使っている単位と正常値を書いて一目で比較できると,さらによいであろう。

またさらに別の検査結果保存帳を作り,それには飼い主の名前,種類,性別,年令,呼び名,検査日等を書いて臨床検査結果を書きそえて記録しておく。これを月,年ごとにしてどんどんふやしていくと,後で見るときも非常に便利である。この作業はやっかいであるが,過去の症例をいつでも,すきなときにカルテを見ずにすぐに見ることができ,診断,治療にとっても役立つばかりでなく,各自の行っている方法の正常値もわかってくるし,なにかのときにデータをまとめるときにも,とても便利なのでぜひこの方法をおすすめする。またその出た結果を十分に飼主に説明することも,飼主との信頼関係のうえで重要である。現在の起こっている所見に対する問題点,その事後と次に補足すべき検査などについて,飼主にもよくわかる言葉で説明する。

言葉のみだけではなく,文書によっても説明するとさらによいであろう。

実際の症例にあたって

その1)

3才の♀のポメラニアンが昨日より急に数回嘔吐と血便を合む下痢をしたとの主訴で,元気もなくなりあまり動かなくなったとのこと。

T38.5℃で呼吸がやや速い。身体検査では腹部は緊張しているが疼痛はなし,脱水も貧血も認められない。食餌もドッグフード中心でとりたてて変っていないとのこと。

PCV68%,TP58g/dl,BUN15mg/dl,その他WBC,RBC,BS,など正常値であり,アミラーゼ,Na,K,Ca,Clなどの値も正常値内であった。胸部,腹部のX線検査は異常を認められなかった。また便検査も(-)であった。

以上の結果から出血性胃腸炎と診断し,乳酸加リンゲルの点滴を行い同時にクロラムフェニコールと臭化ブチルスコポラミンの経口投与も併用した。点滴はPCVが45~50%になるまで3時間ごとにPCVを検査した。点滴後9時間ほどしてPCVが48%になったが,総輪液量は約220ml(体重は3kg)であった。

この病気の特徴は脱水が認めないのに急激な血液濃縮のためによるPCVの上昇である。PCVは50~86%ぐらいまで上昇する。原因はまだわかっていないが,75%は5才以下の犬とくに小型犬に多い。馬にも認められるが猫においての報告はまだない。たぶん食餌性アレルギー反応かバクテリアによる内毒素性のアナフィラキシー反応によるものと思われている。治療をすれば通常2日間以内で回復するが,放置すれば血液濃縮が進み死にいたる。約6%の犬において再発をする。もしPCVが60%以下ぐらいであれば皮下輸液でもよいが,これ以上だと静脈内に投与する。PCVが75%ぐらいのものまでは合併症も伴うことなく治癒するものが多い。

その2)

4才の♀のプードルがHBC(Hit by car.交通事故)に昨日あってから,嘔吐、血便をし,今までふらふら歩いていたが,急に動かなくなったとのこと。HBCはたいした事故でなく,嘔吐の方は以前から時々するので様子を見たがとまらず、元気がなくなってきたので急いで診察に来たとのこと。

T38.5,P78,R13,少しやせており,7~8%の脱水が認められる。血液検査は下記に示す(カッコ内は正常値)

| RBC | 7.2 | (5.5~8.5) |

| Hgb | 18.3 | (12.0~18.0) |

| PCV | 44 | (37~55) |

| SGPT | 68KU | (10~50) |

| ALP | 3BU | (3~6) |

| BUN | 45 | (10~20) |

| TP | 7.5 | (5.3~7.5) |

| クレアチニン | 1.8 | (1~2) |

| ナトリウム | 112 | (137~149) |

| カリウム | 6.6 | (3.7~5.8) |

| カルシウム | 8.2 | (9~11.5) |

| クロール | 95 | (105~115) |

| グルコース | 85 | (52~118) |

| WBC | 12300 | (6000~18000) |

白血球百分比は正常

尿検査(カッコ内は正常値)

| 性状 | 薄黄色 | |

| 比重 | 1,018 | (1,018~1,060) |

| PH | 5 | (6~7) |

X-線検査

胸部では全体的に薄くなっている感じで大きな血管のみ確認でき心臓が小さく映ってみえる。腹部は異常所見が認められない。

EKGの検査

徐脈が認められ,T波が尖鋭して高くなっている。高カリウム血症の初期から中期の所見を示している。

以上の所見から副腎皮質機能不全症(アジソン病)と診断し,ハイドロコルチゾン25mg/kgと生食と5%ブドウ糖の点滴を行った(80~180ml/kg)。

その他は7%重ソウ(1.2ml/kg)と8.5%グルコン酸カルシウムを5mlをひじょうにゆっくりと静脈内へ投与した。体重は以前4.2kgであったとのことであるが現在は3.2kgであった。入院後10日間で嘔吐、下痢も止まり状態が好転してきた。Kは4.8に下がりBUNも24となった。

このように急性のものはACTH試験などはあとにしてただちに治療せねばならない。診断のポイントは胸部X線検査(同様の所見にショック、ファロー四徴症などの一部心奇形)とEKG(徐脈。高カリウム血症の所見は腎臓病とアジソンが疑がわれる)血液所見ではWBC、RBC、百分比などは死の直前にても普通変化はないのが特徴である。主な変化はK↑とNa↓、BUN↑、クレアチニン↑、グルコースは人間のように必ずしも上昇するわけではない。尿所見は普通正常であるが、尿比重が1.018以下の場合は腎疾患も疑われる。このケースの場合はHBCがストレスとなって誘発されたのであろう。

以前から時々嘔吐していたことなどもアジソン病を疑がえるしその他下痢、衰弱、食欲不振、脈が弱くなる、脱水などが一般症状である。

この犬は現在8ケ月が経過しているが,プレドニゾロン日量2.5mgと同量の蛋白同化ステロイド(ステロイドの副作用防止を期待するため)ならびに食塩日量0.5mgを与えている。1~2ケ月ごとに,Na,K,BUN,SGPT,グルコースを中心にチェックしている。

その3)

8才の♀の7kgの雑種犬で数日にわたって嘔吐(黒吐症),下痢をくり返し,食欲は正常だが水をよく飲むのに尿をあまりしなくなったという。

身体検査上,腹部に緊張があり腹水が認められる。腹水を調べると滲出液であった。胸部X線検査では肺線維症が認められるが,この年令においては特異なものではないと考えられる。X線検査にて腹部は腹水の所見とならびに肝臓が小さくみえることと,脾臓の腫大が認められた。EKG所見にては正常であった。尿検査で比重が1.O33で蛋白が+1であった。血液所見は次の通りである。(カッコ内は正常値)

| SGPT | 531KU | (10~50) |

| SGOT | 214KU | (20~35) |

| ALP | 21BU | (3~6) |

| BUN | 7 | (10~20) |

| TP | 4.8 | (5.3~7.5) |

| アルブミン | 1.7 | (2.8~3.8) |

検査結果から重度な肝臓機能障害が疑われた。またミクロフィラリアはフィルター法で(-)であり,X線,EKGにてもその所見は疑われなかった。腹水があるためにBSPテストはあえて行なわなかった。気腹造影にて肝臓の萎縮を再度確認し,同時に肝臓の生検を行なった。

その結果は原因不明の重度の肝硬変とのことであった。

予後がひじょうに悪いことを飼主に説明,飼主は安楽死を希望した。

犬の肝硬変の原因は感染,中毒,代謝病,栄養障害,自己免疫性疾患などが考えられる。肝硬変を示唆する検査項目はSGPT,SGOP,ALP,コレステロール,ビリルビン,BSPでその値が上昇する。

黄疽はまれにしか認められない。電気泳動によるとアルブミンの滅少とβ-グロブリン,γ-グロブリンの増加が認められると言われている。

黒吐症は肝硬変に起因した十二指腸潰瘍の出血であろう。まれに出血性素質をもった犬に起こる血餅障害のためであることもある。

参考までに腹水を原因別に考えられる疫患名をScott,R.C.et al.:Abdominal Paracentesis and Cystocentesis. Vet Clin NA,4,(1974):413の表より抜粋すると

| 漏出液 低タンパク血症 腸性吸収不良 タンパクの損失(腸性) 糸球体の疫患 リンパ管拡張症 新生物 誘導リンパ管閉塞 肝臓病 慢性,急性の肝炎 横隔膜ヘルニア 腹部の新生 |

漿液血液状の滲出液 猫の伝染性腹膜炎 尿に原因する腹膜炎 胆汁に原因する腹膜炎 膵臓に原因する腹膜炎 胃腸の穿孔 脂肪織炎 |

| 変性漏出液 うっ血性心不全 門脈閉塞 腹部の新生物 |

血性滲出液 主な血管,脾臓,肝臓の外傷や損傷 新生物 血管肉腫 血管腫 腐食性血管腫 好クローム性細胞腫 出血性障害 ワルフィリン中毒 血小板減少症 血栓症 捻転 胃 脾臓 |

| 化膿性漏出液 腸の穿孔 穿通創 子宮蓄膿症の破裂 膿瘍の破裂 |

また胸水の原因別に考えられる疫患名も参考までにSuter,P.F:Diseases of the Thorax-Radiographic Diagnosis(1975):15の表より抜粋すると

非炎症性:漏出液(胸水)

- 心不全・心嚢炎(タンポナーゼ)

- 肺または縦隔洞の胸部新生物

- 横隔膜ヘルニア

- 低タンパク血症・全身浮腫・腸疾病・悪液質

- 腎臓炎

- 中毒・肺水腫

- 肺の捻転

血液

- 外傷(医原性)

- 膜・縦隔洞の腐食性新生物

- 凝固不全(ジクマリン)

乳糜胸(右リンパ管またはその領城の胸管の破裂):仮性乳糜胸(コレステロール)

- 外傷(外部・内部=発咳)

- 胸管の糜燗(新生物・膿瘍)

- 胸管の閉鎖(新生物・血栓症)

- 先天的異常

- リンパ管拡張症

炎症性(滲出液・膿胸)

- 全身系の感染症(胸膜炎)

- 穿通創(胆管または胸部・食道・気管の壁)

- 異物・気管支胸膜の瘻

- 縦隔洞炎

- 肺炎(ウィルス・バクテリア・寄生虫)

- 腹膜炎

- 寄生虫(線虫類)

- 特発性胸膜炎

その4)

8才の18kgの雑種犬で♀,急に後肢がふらふらしだし特に動いた後にはすわりこんでしまうとの稟告である。

T38.5℃であり脳神経テスト・疼痛知覚テスト・姿勢反射などは正常であった。血液一般検査にてもSGPTが185(KU)で上昇が認められたのみである。X線検査では胸部(軽度な右心室の腫大と肺線維症があり)腹部・肢体とも異常は認められなかった。EKG検査も正常であった。フィラリアは(++)であった。

そこで神経筋肉系の疾患を疑いCPKを調べたところ,1018IU(正常は0~70)であり仮診断として多筋炎を疑い、副腎皮質ホルモン日量20mgと同量の蛋白同化ホルモン及び抗生物質(アンピシリン)を処方した。

多筋炎の原因として多いといわれるトキソブラズマの抗体価を調べたがHAテストで82倍であり(-)であった。

その後経過がよかったが3週間ぐらいしたら,急に症状が悪化してきた。再度CPKを測ると1208IUになっていた。また食餌する時間が長くなったとのことである。

そこで入院させて大腿四頭筋から3~4ケ所ほど生検をした。ステロイドと同化ホルモンの量を2倍にふやして再度治療をした。胸部X線検査については食道の拡張が認められた。3日目には症状が好転してきた。5日目のCPKは98IUとなった。その後10日目ぐらいでステロイドを徐々に滅らしていった。生検の結果は単核の炎症を伴う筋線維の壊死が多数認められたので、多筋炎と診断した。

原因としてはトキソプラズマの他にバクテリア、トリパノゾーマ、レプトスピラなどが考えられると言う。またこの疾患はコラーゲン障害たとえばリウマチ様関節炎、鞏皮症、全身性紅斑性狼瘡、結筋性動脈周囲炎などの疾病と関係があると言われている。症状は進行性の虚弱で咀噛および嚥下困難のため嘔吐する犬も多い。

臨床検査所見ではSGOT、LDH、CPKの上昇である。類症鑑別には重症の筋無力症、代謝性骨疾患、筋炎、好酸球性筋炎などが挙げられる。犬種はシェパード系によく発生すると言われている。治療はステロイドが効果ない場合や、感染性の場合はミニマックス顆粒(アスピリン製剤)を長期間投与する。

その5)

3才の日本猫が下痢、運動失調、呼吸困難、流涎、瞳孔の縮瞳を症状として上診した。

視診すると首に犬用のドックバンドを二重につけている。約3ケ月前からベットショップで買ってつけているとのことだった。T39.8で開放呼吸をしているため,X線検査と採血をしてすぐに保育器にて酸素濃度を40%にして治療を始めた。

症状から有機リン酸中毒と仮診断しラクテートリンゲル、硫酸アトロピン0.1mg/kg,2-パム(プラリドキシム)44㎎/kgを2~3分間かけて、静脈内に投与した。臨床検査は百分比にて好中球滅少とリンパ球増加が認められた以外は,正常値であった。3日後まで毎8時間おきにアトロピンと2-パム20mg/kgをくり返えした。また全期間を通じて抗生物質(アンピシリン)も併用した。有機リン中毒の指針となるコリンエステラーゼの値の変動は以下に結果を示す。(正常値は犬猫ともに1900~38001Uである。)

初回検査時

- 1日目・・・312IU

- 3日目・・・623IU

- 10日目・・・823IU

- 30日目・・・1810IU