泌尿器の専門医療(外来)と泌尿器疾患と猫の慢性腎不全

「泌尿器疾患についてダイジェスト

泌尿器疾患について

尿をつくって排泄する器官

泌尿器とは、尿をつくり、それを外に出してしまうまでに関わる器官をいいます。それらの器官には、腎臓(尿をつくるところ)、尿管(腎臓でつくられた尿を膀胱に送る管)、膀胱(尿を溜めるところ)、尿道(膀胱に溜まった尿を外に出す管)があります。

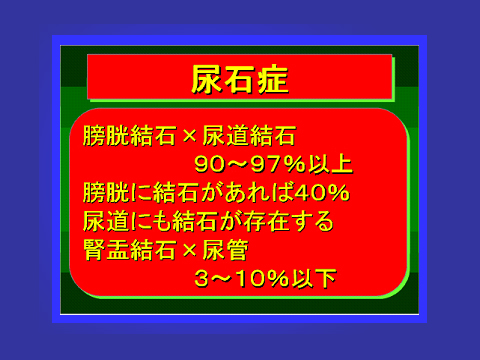

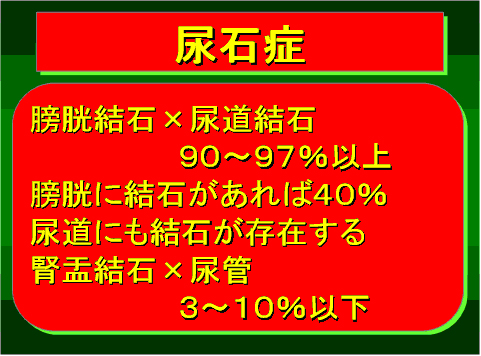

尿石症は慢性化しやすい

泌尿器に結石ができる病気を総称して「尿石症」といいます。通常、尿石症は慢性病ですから、克服するまでに長い時間がかかります。泌尿器のなかでも、結石ができやすい器官は、膀胱と尿道です。これらの器官に結石ができた状態を、それぞれ「膀胱結石」「尿道結石」といいます。

一般に、結石ができていても、いつも明らかな症状が表れるわけではなく、徐々に進行します。私たち獣医師がほかの病気を検査しているとき、偶然に見つかることもよくあります。

そういう場合でも、飼い主によく聞くと「どことなく元気がない」とか「水を飲む量が増えてきた」という症状には気づいていたということがしばしばあります。

しかし、通常はそれだけの症状で、病院へ連れてくる飼い主はあまりいません。そのため、獣医師が診断するときは、かなり進行しているケースが多いようです。

尿路閉塞を起こすと緊急を要する

尿石症のなかで最も多い膀胱結石は、通常、頻尿(尿の回数が多くなる)、排尿困難(尿が出にくくなる)、しぶり(踏ん張って尿をしようとする)、血尿(尿に血が混じる)などの症状を示します。

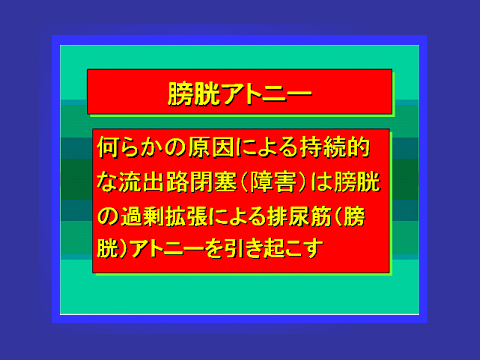

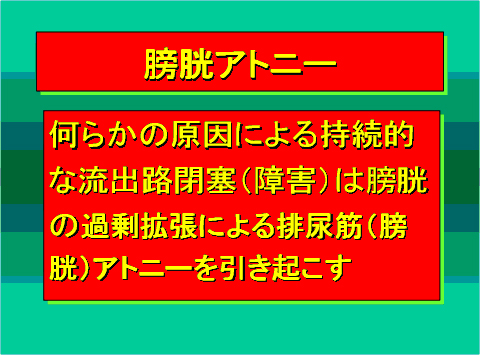

特にオス犬では、「尿路閉塞」といって尿の通り道が塞がることがよくあります。この状態になると、尿が出なくなるので、膀胱が大きくなり、お腹が膨れて、犬は苦しそうにします。尿が出ないと大変ですから、緊急の処置が必要になります。

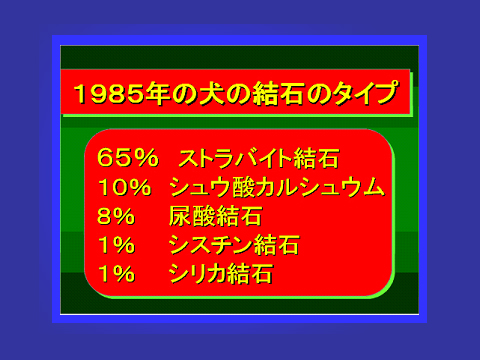

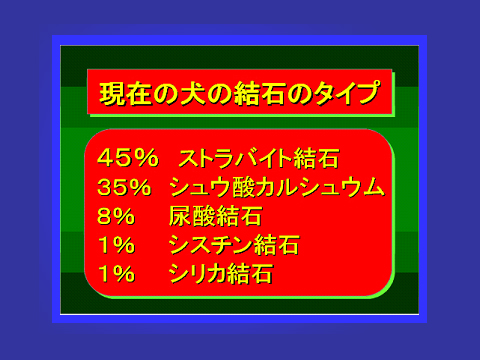

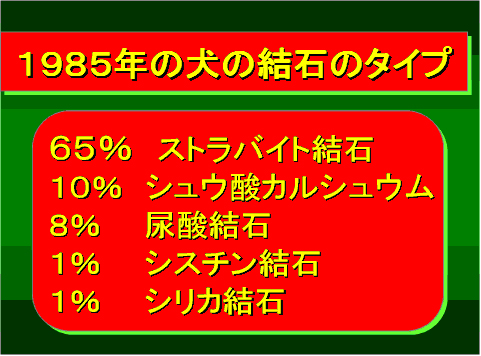

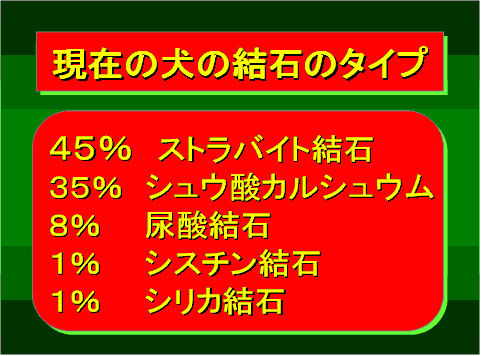

結石の成分はいろいろある

一口に結石といっても、その成分にはいろいろあります。結石全体の約75%を占めるのは、「ストラバイト結石」で、「リン酸アンモニウムマグネシウム」を成分としています。ほかに結石の成分としては、シスチン、シュウ酸カルシウム、リン酸カルシウム、尿酸アンモニウムなどがあります。

後ほど述べますが、尿石症の重要な治療法のひとつは、薬で結石を溶解する内科療法です。したがって、使用する薬を決めるために、結石の成分を調べることが不可欠となります。

まず尿の分析と直腸触診による診断

尿石症が疑われる場合、獣医師は通常、尿の分析と直腸検査、すなわち直腸から指を入れて、尿道の触診を行います。オスの場合、そのようにすれば、ある程度尿道にさわることができますので、石があれば発見することができます。

メスの場合、尿道は子宮の下にあるので、上からさわっただけではわかりにくいこともありますが、一応はやはり尿道の触診を行います。次に、X線や超音波検査へと進みます。

X線検査と超音波検査で結石を発見

結石の診断方法として、最も一般的なのはX線検査です。この検査によって、結石ができている場所、結石の数、大きさ、密度、性状を調べます。しかし、X線が通過してしまい、うまく撮影できない石もあります。たとえば、尿酸アンモニウム結石にはそのような性質があります。したがって、X線検査で石が見えなくても、結石がないと判断できないケースもありますが、最近では、超音波検査によって、X線検査で検出できない結石も発見できるようになりました。

しかし、X線検査でも、「膀胱二重造影」と呼ばれるテクニックによって、撮影が可能となります。これは、膀胱内に空気や造影剤を混ぜたものを送り込んで、結石を浮き出させる方法です。

膀胱二重造影の方法を用いても、結石と血のかたまりを鑑別することが難しいことがあります。この場合は、やはり超音波検査を行えば、比較的簡単に両者を区別することができますから、この検査は強力な武器になります。

結石のできやすい犬種がある

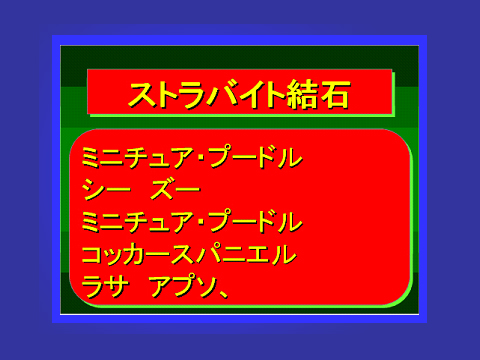

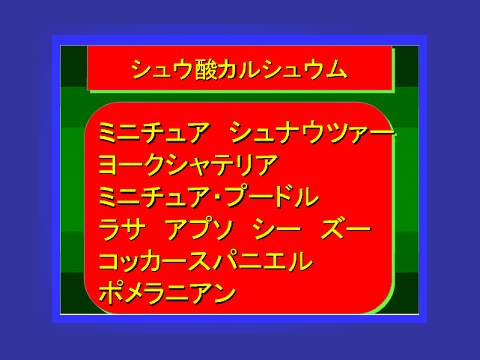

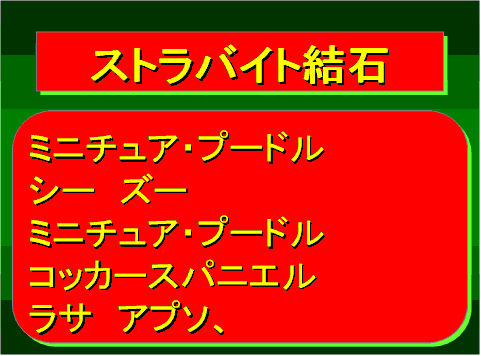

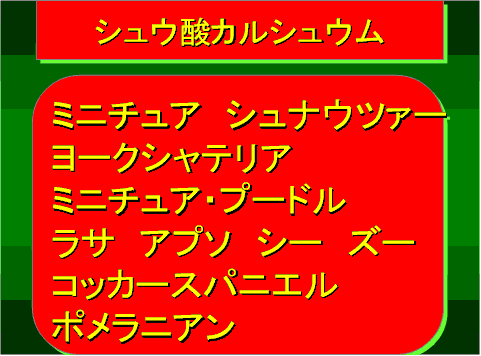

一般に尿石症を起こしやすい犬種は、ミニチュア・シュナウザー、ラサ・アプソ、ヨークシャー・テリア、ペキニーズ、パグなどです。また、犬の尿石症は、犬種によって、結石の種類に偏りが見られるのが特徴です(もちろん、この犬種にできるのはどの種類の結石、と断定することはできません)。

たとえば、シスチンの結石は、ダックスフンド、ブルドッグ、ヨーキー、チャウチャウなどに多く見られます。これらについては、犬種による素因があると考えられています。性別にも関係があり、シスチンの結石は、ほとんどオスに見られるようです。

性別によってもできやすい結石がある

結石自体は一般にメスに多いのですが、特にストラバイト結石はメスよく見られます。これに対して、尿酸アンモニウム結石は、オスに多く見られるようです。

また、年齢にも関係があります。ストラバイト結石は、未成熟な犬によく見られ、シスチン、シュウ酸カルシウム、リン酸カルシウムなどを成分とする結石は、成熟した犬に多く見られます。

外科手術が適用されるケース

尿石症が診断されても、外科手術によってただちに結石を取り出せばよいというものではありませんが、一般に以下のようなケースでは外科手術が適用されます。

- 結石のため尿路閉塞があり、外科手術以外の処置方法がない。

- 尿路感染(後ほど説明)を併発している。

- 内科療法を行っても改善しない。

- 内科療法を行っているのに、結石の数が増えたり、サイズが大きくなっている。

- 腎臓の結石があったり、腎機能障害があり、内科療法では時間がかかりすぎ、危険である。

- 泌尿器系に尿石症を引き起こす原因となる解剖学的な異常があり、外科手術によって修復が見込まれる。

- 飼い主が長期間を要する内科療法に耐えられない。

内科療法で結石を溶かす

内科療法の目的は、結石の成長をとめ、溶解することです。結石を解かす治療を行っているときは、尿のpHや結石の結晶を調べたり、X線検査、超音波検査などを定期的に行い、治療効果をモニターする必要があります。

結石を解かす治療を行うとき、ほとんどが尿路感染症を起こしているので、抗生物質が必要となります。感染症を起こしていれば、まずそのコントロールが必要です。

尿を酸性化する薬を与える方法もあります。尿を酸性にすると、結石ができにくくなります。

尿の量を増やして結石を流す

尿量を増やす方法もあります。尿の量が多ければ、結石成分が結晶化しにくくなります。尿の量を増やす最も手軽な方法は、少量の食塩を与えることです。そうすると、犬は喉が渇くので、水をたくさん飲みます。つまり、尿の元をたくさん飲むわけですから、尿の量は増え、結石を洗い流したり、石をできにくくする作用が期待できます。

ただし、この方法は以前はよく行われましたが、最近はよい薬があるので、あまり使われることはありません。もし食塩を与える場合、量的には食事100グラムに対して、0.2グラムが目安です。ただし、腎臓などに障害がある犬には、食塩は悪い作用を与えますから、この方法を避けなければなりません。したがって、食塩を与える場合は、あらかじめ動物病院での検査が必要となり、獣医師の指示に従うことが大切です。

結石の予防に効果的な食事療法

最近では、尿のpHを変える特別食によって、結石を予防しようとする食事療法も行われています。この食事療法は、すべての結石に使用できるわけではありませんが、とても有効な方法です。この方法のすぐれた点のひとつは、外科療法の欠点を補えることです。

たとえば、膀胱に大きな結石があり、手術によってその石を取り出しても、犬の体質によっては、半年~1年後に再び結石ができることがあります。そうすると、何度も手術を繰り返さなければなりません。

このような場合、食事療法によって結石ができる機会をある程度少なくすることもできます。そうすれば、手術をする回数を少しでも減らすことが可能になります。

尿路に起こりやすい細菌感染症

尿路感染症は最も一般的な細菌感染症のひとつで、細菌が尿路に侵入し、繁殖することによって起こります。この病気は、症状がはっきり表れないこともあるので、注意が必要です。

感染症の原因となるものとしては、細菌のほかに、ウィルスや真菌(カビ)がありますが、ウィルス性や真菌性の尿路感染は非常にまれです。

尿路感染を起こしやすい場所は、腎盂(腎臓の一部で、つくられた尿を集めて尿管へ送る袋状の部分)、尿管、膀胱、尿道、前立腺などであり、それらの場所に起こった感染をそれぞれ「腎盂炎」「尿管炎」「膀胱炎「尿道炎」「前立腺炎」と呼びますが、これらはすべて「尿路感染症」と総称されます。

正常な排尿があれば感染症は起こらない

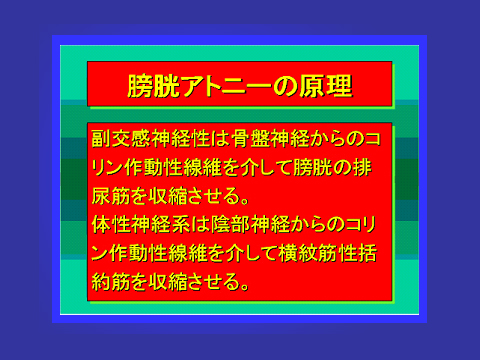

通常、正常な排尿をしていれば、尿路感染は起こりません。排尿の回数が正常で、尿路のなかの尿がすべて外に出されれば、細菌は洗い流されるからです。

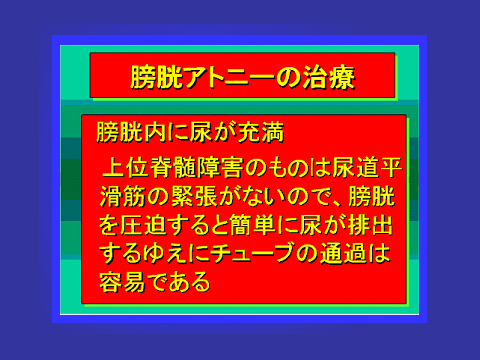

膀胱に多くの細菌を入れても、正常な排尿があれば、感染は99.9%起こらないという実験結果もあります。尿路感染が起こるのは、排尿の回数が不足していたり、尿が尿路に残る場合などです。たとえば、脊髄の病気のため神経が冒されて膀胱マヒが起こっている場合、尿が排泄されず、感染が起こることがあります。

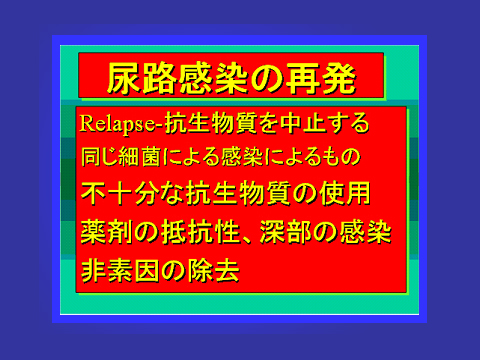

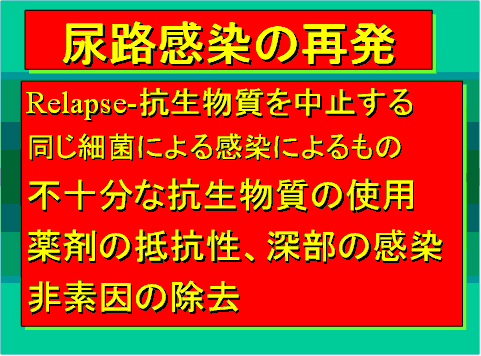

抗生物質療法は投与期間が大切

尿路感染症は、再発しやすい病気です。治療には、十分な量の抗生物質を長期間にわたって投与する必要があります。投与量が不足したり、投与期間が短かった場合は、細菌を完全に駆逐できないので、すぐに再発します。投与間隔が不適切な場合も、再発します。

この病気の治療には、ふたつのポイントがあります。まず、感染の原因を突き止めることです。結石が感染症の原因になることがありますが、原因が結石であることがわかれば、結石の治療をします。

腫瘍、憩室(組織の一部が伸びて、部屋のような形になった部分)、ポリープも感染症の原因になります。原因がわかれば、その治療が必要になります。

次のポイントは、抗生物質療法を正しく合理的に行うことです。抗生物質による治療期間は、初めての発症の場合、最低でも2~3週間以上の投与が必要です慢性化している場合や再発性の場合は、最低1~2カ月以上、投与します。重症の場合は、少なくとも6週間以上の投与が必要です。これらの投与期間については、獣医師の指示をよく守ることが大切です。

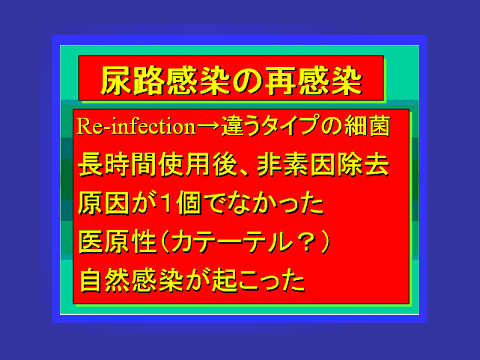

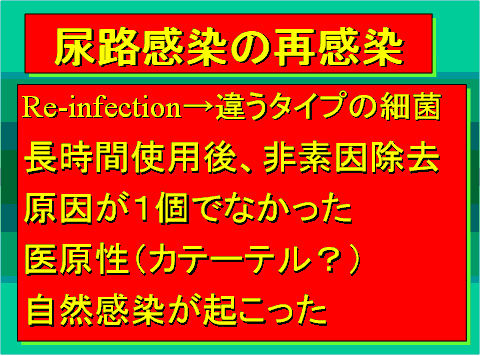

再発を防ぐ努力が大切

尿路感染症の治療効果を、症状で判定することはなかなか難しいこともあります。たとえば、頻尿がなくなったり、血尿が見られなくなったとしても、それらは必ずしも感染症が治ったことの証拠にはなりません。飼い主が、これまでの症状がなくなったからといって、感染症が治ったと判断し、抗生物質の投与をやめるのは危険です。治療効果の判定は、尿の分析によって行うことが重要です。すなわち、尿を顕微鏡で調べたり、培養したりして、細菌の有無を調べる方法です。

完全に治ったことがわかり、治療が終わっても、再発率の高い病気ですので、予防法を獣医師とよく相談し、再発を防ぐ努力をすることが大切です。具体的には、いつでも新鮮な水を飲める状態にしておくこと、排尿しやすい環境にしておくことなどが基本となります。

猫の慢性腎不全―FELINE CHRONIC RENAL FAILURE

(慢性進行性の腎疾患―FELINE CHRONIC PROGRESSIVE RENAL DISEASE)

高齢の猫は俗にいう、慢性腎不全の定期健診が臨床上で重要となります。従来から猫の慢性腎不全という名称で呼ばれていますが、最近この名称を改めようという動きがあります。「不全」と言うと、飼い主があきらめる傾向があることが指摘されているからです。新しい言い方は「猫の慢性進行性の腎疾患」「猫の慢性腎疾患」などです。

多くの猫は正しい治療を行うと、かなり長く生きる場合が多いことを理解してもらうことが重要です。疾患と不全の違いはなんでしょうか?医学的には疾患とは、病気があってまだ症状が現われていない状態をいいます。そして不全とは、病気があって症状がある場合をいいます。なにも「もう治療しても治らない不全」という意味ではないのです。

まれにこの病気は先天性や遺伝性の場合も認められますが、おおくは中年から特に高齢にかけて認められます。故に、猫の臨床では特に重要な位置を占めている病気です。おそらく猫の腎不全は、犬の腎不全よりも2~3倍多く発症します。猫は治療にも耐えなければなりませんが、その発見までの経過の間も耐えなければならないので、いかに早く発症を見つけられるかが重要になります。

但し猫の慢性腎不全というのは「診断名」ではありません。ただ単にいつも腎臓が悪いという状態を示しているだけです。

一般医療では「慢性腎不全」と呼ばれますが、専門医療的には、診断名が要求されます。

多くは俗に、「慢性間質性腎炎」、「慢性萎縮性腎炎」、「慢性瘢痕性腎炎」等と呼ばれる両方の腎臓が、正常か多くは萎縮(小さく)した腎臓が多いようです。

猫の慢性の腎不全の最重要点

猫の慢性の腎不全すなわち慢性の進行性的な腎臓の病気(CPRD)は高齢の猫の最も一般的な病気のひとつです。この病気の初期の進行の要因は、尿細管間質の繊維化であるといわれていますが、まだ不明な部分が多くありあります。

この病気でよくいわれることは、「血液の尿素窒素と血清クレアチニンの上昇は75%まで腎臓の機能が失われるまで起こらない」。このことを飼い主に説明しないと、誤解される場合があります。

また、多尿/多渇の症状は、腎臓の機能の60%以上が失われないとこれも現れません。むずかしいのは猫の慢性の腎不全が自然に進行する割合は、影響を与えられた猫の間で違い、予後の評価を難しくしています。また、最近では猫の慢性の腎不全は過去の病気とも複雑に関係しているといわれています。 また、その他の高齢の猫に起こりうる、高血圧症、糖尿病、甲状腺機能亢進症の合併症にも気をつけなければなりません。そして、感染症、梗塞、高血圧、尿石症、毒素(腎臓の坑原に対する免疫反応を含む?)にも気をつける必要があります。

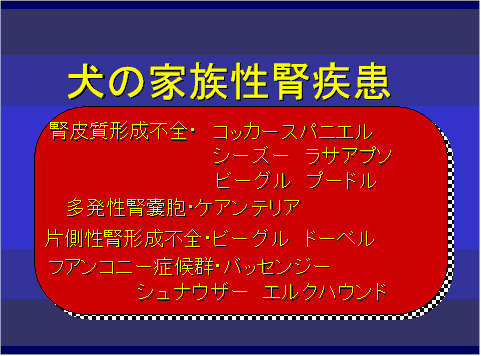

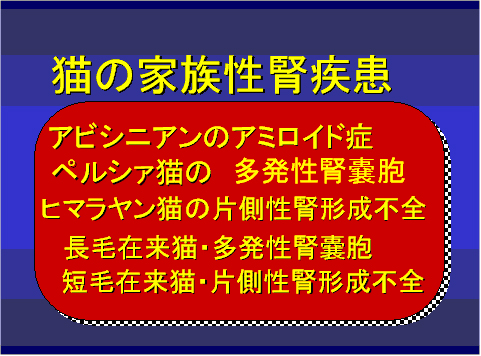

また、シャム猫とメインクーン、アビシニアン、またバーミーズとロシアンブルーは、他の猫の2倍以上の確率で、腎不全となることがあります。これらは家族性腎症(家系が腎臓の代謝障害を持つ猫)といわれ、生まれた時の腎臓は正常でも、加齢のために腎臓の構造と機能が徐々に悪化するものです。

腎臓の機能は何か?腎臓はどんな働きをするか?

腎臓の機能は主に以下の3つです。これを「腎臓は、作り出して排泄する」と覚えます。「腎臓は、作り出して(生合成して)、排(はいー排泄)泄(せつー調節)する」

- 排泄・・・・・・これは高窒素血症として認められることが多い。

- 調節・・・・・・多飲多尿の原因となる尿の濃縮や希釈能の低下として現れる。

- 生合成・・・・特にエリスロポエチンの、生産の低下により非再生性の貧血となる。

猫の慢性腎不全は、猫が高齢になると最も発症しやすい病気として有名です。この病気の発症率の正式な統計は発表されていませんが、15歳以上の高齢の猫の3頭に1頭の猫は、この病気を発症するといわれています。だいたいの推計によると、以下の通りです(日本ベェツ・グループの大まかな集計)。

| 年齢 | 発症率 |

|---|---|

|

8歳前後 |

約8% |

|

10歳前後 |

約10% |

|

12歳前後 |

約24% |

|

15歳前後 |

約30% |

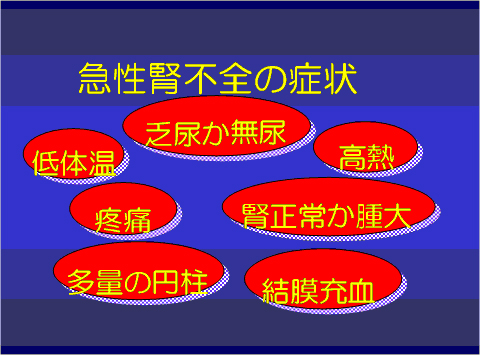

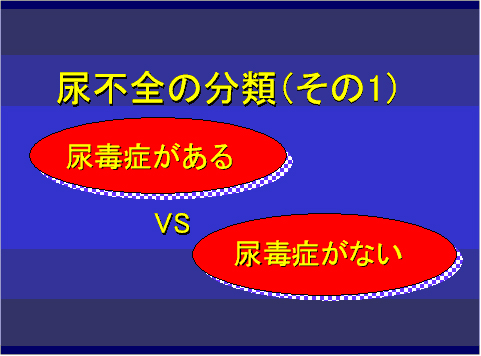

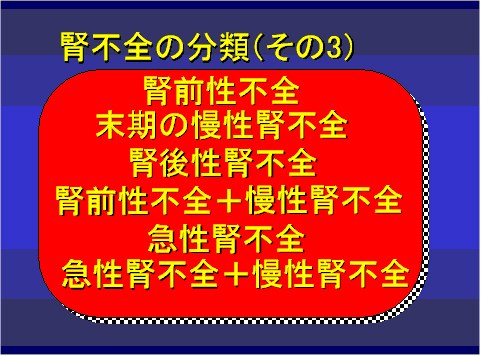

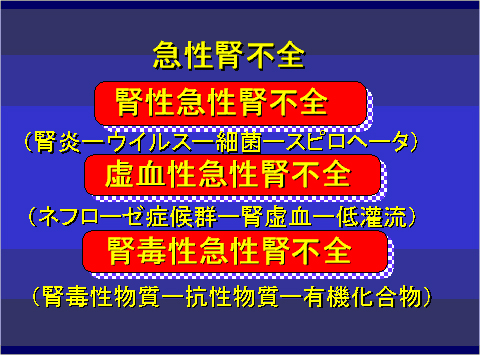

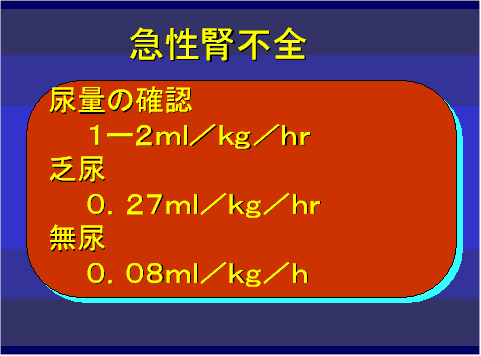

猫の慢性腎不全と急性腎不全は、どうやって鑑別するか?

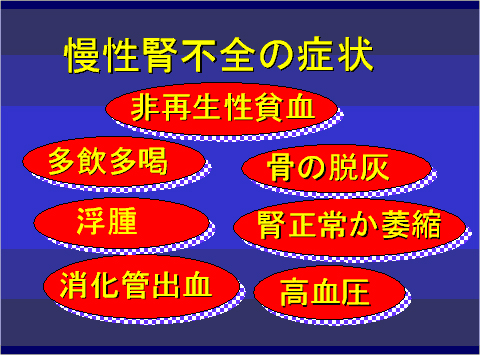

いうまでもなく慢性の腎不全は、数か月から数年にわたっている病気であり、これは持続する原発性の腎不全です。この特徴は不可逆性のネフロンの喪失にあります。これらの区別は通常、病歴の聴取と身体検査の所見でだいたいわかるものです。慢性腎不全の特徴がそろっていれば、それを疑えます。慢性の方がその特徴をよく示しています。

反対に急性腎不全の特徴は、結膜の充血、多量の円柱、腎の疼痛、腎臓が正常か大きい、低体温?高熱?等ですが、なによりも、栄養状態が良好であるのが普通です。なぜなら腎不全が最近に起こったものであるからです。以前はよく急性腎不全は腎臓の機能が停止するため乏尿(尿があまり作られないため)や無尿であり、慢性腎不全は多尿といわれたが、急性腎不全でも尿の産生が正常叉は増加している場合もあることを知るべきです。

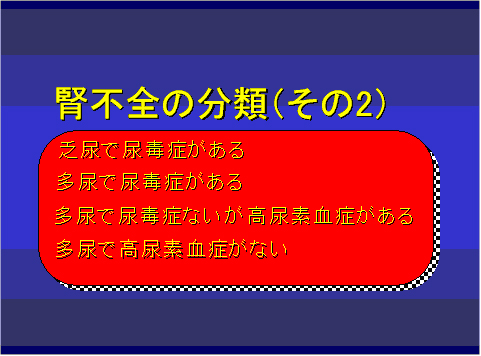

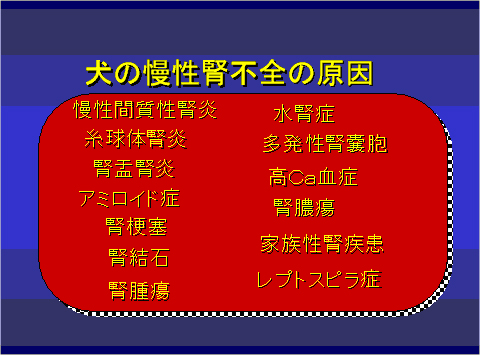

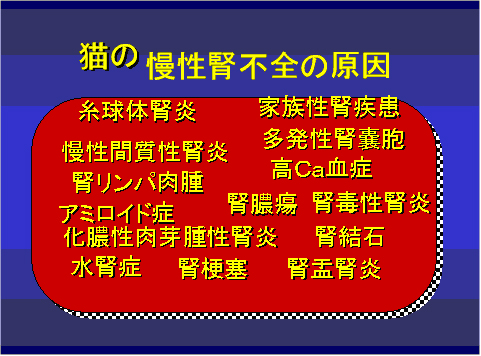

猫の慢性の腎不全の分類そのためには?何をどう診断するか?

慢性腎不全は正式には病名ではありません。単に「腎臓に慢性的な病気の症状をもっている状態」という意味です。ゆえに腎臓の病気の何か?病名は何か?が問われるのです。ここが問題となります。その原因によっては治療も変わってくることがあるからです。

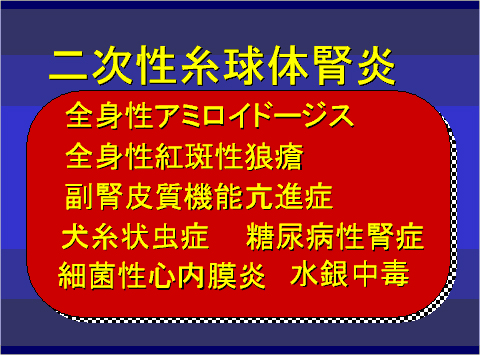

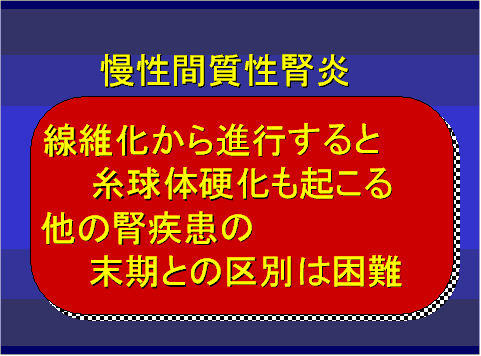

しかし多くは、俗に言う(猫の)間質性腎炎(本来は腎臓の糸球体の病気を除いた、主に尿細管・間質の病気)といわれるもので、萎縮性腎炎とか瘢痕性腎炎とか硬化性腎炎などいろいろな名称で表現されています。本来この名前は形態学的特長を元にして名づけられたようで病理学的な名前でもあります。ゆえにいくつかの慢性腎疾患の最後の過程で起こる変化で、慢性の糸球体腎炎や腎盂腎炎も含めて表現する場合もあるようです。

前記したように、最終的には多くの腎不全はこのタイプに変化し末期では他の腎不全と区別できなくなります。ゆえに末期腎と表現する場合もあるようで、いまだ統一はないため臨床家はどう表現するか迷うところなのです。

- 間質性腎炎・・・腎の触診(縮小、硬化、不規則)、X線検査と超音波検査、腎の生検

- 腎盂腎炎・・・腎疼痛、発熱、尿検査(細菌、血尿、蛋白)、低比重、超音波検査

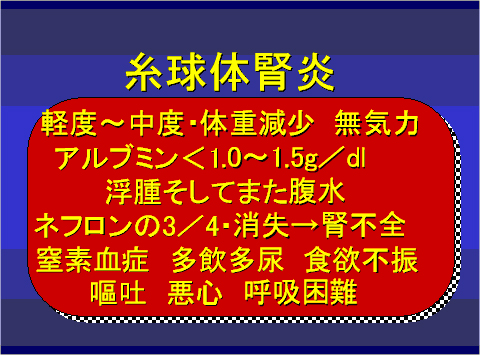

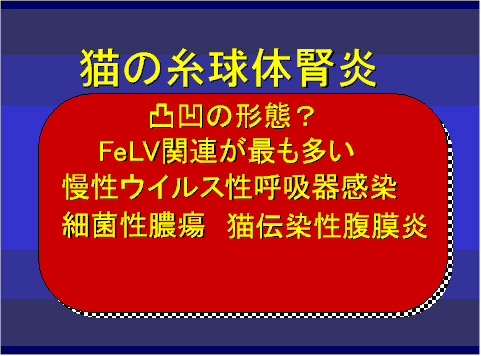

- 糸球体腎炎・・・・こぶ状の腎、持続する蛋白尿、超音波検査、腎の生検

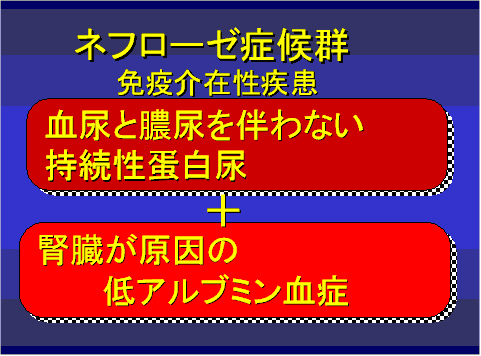

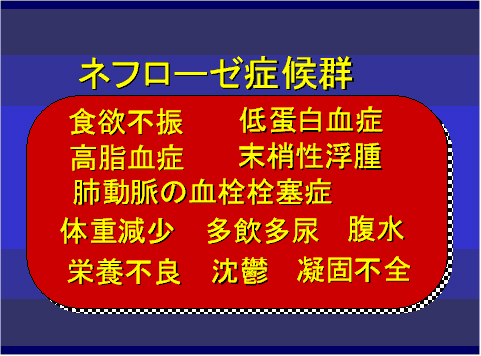

- ネフローゼ症候群・・・蛋白尿、低アルブミン血症、高脂質血症、浮腫

- 水腎症・・・超音波検査が特異的である、X線検査(造影)でも可能

- 多発性腎嚢胞・・・超音波検査が特異的である、X線検査(造影)でも可能

- 腎結石・・・超音波検査が特異的である、X線検査でも可能

- 腎膿瘍・・・超音波検査が特異的である、X線検査(造影)でも可能

- アミロイド症・・・蛋白尿、肝腫、脾腫、貧血、腎の生検、多臓器不全

- 腎腫瘍(多くはリンパ腫)・・・超音波検査、X線検査、腎の生検

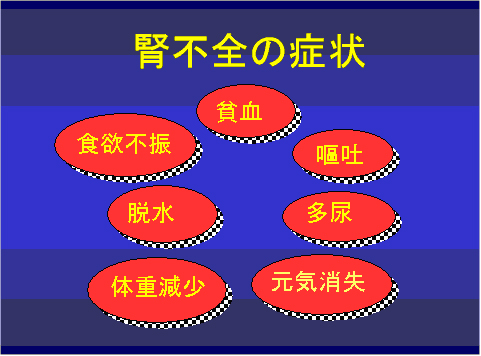

慢性腎不全の症状は何か?その特徴は何か?

この病気の最も難しいところは、なかなか症状がつかみにくいことです、というのもなかなか明らかな症状が表れないからです、唯一の症状といわれるものは、体重の減少と、長期間の食欲が減少するということ及びときたま多飲多尿の症状があるぐらいでしよう。しかし大体の猫が、高齢になると体重が減少したり、食欲が落ちる、と思われがちなので、病気との鑑別が難しくなります。ゆえに高齢の猫の場合、獣医師は、毎月の体重の測定をお奨めすると良いでしょう。以下の症状が、飼い主が判る、猫の慢性の腎不全の症状です。

猫の慢性腎不全の症状は?

- 食欲不振(数ヶ月にもわたる?)

- 多飲多尿(よく水をのみよく尿をする)

- 非再生性貧血(腎臓のエリスロポエチンが低下するため)

- 骨の脱灰(X線検査にて判定できる)

- 腎臓の大きさが両方ともに正常か小さい

- 消化器の出血

- 全身性高血圧

- 傷が治りにくい(皮膚の栄養の低下のため)

- 嘔吐をする(尿毒症のため)

- 被毛の劣化(栄養の低下のため)

- 浮腫(水分を排泄できないため)

- よく眠るようになる(栄養の低下により疲れやすくなる)

- ふらふら歩く(多尿のため低カリウム血症となる)

- 便が出にくくなる?

もし尿毒症が存在すれば?

- 嘔吐

- 口内潰瘍

- 食欲不振

- 元気消失

- 嗜眠

- 沈鬱

- 下痢

ある報告によると、猫の慢性の腎不全の臨床症状は以下の通りであるとのことです。

| 脱水 |

67% |

|---|---|

| 食欲不振 |

64% |

| 嗜眠/抑鬱 |

52% |

| 体重減少 |

47% |

| 多尿/多飲 |

32% |

| 嘔吐 |

30% |

| 腎腫大 |

25% |

| 萎縮腎 |

19% |

| 粘膜蒼白 |

7% |

| 口腔潰瘍形成 |

5% |

| 下痢 |

4% |

| 網膜剥離 |

4% |

このなかで飼い主が比較的わかりやすいのは多飲と多尿で、注意して観察するとわかるものです。しかし、これも少しづつ増えますので、(数年前の水の飲み方と比較してとのこと)わかりにくいことがあります。しかし猫は尿を濃縮する作用があるので、犬ほどこの症状の特徴がでません。またこの水の飲み方も、年齢とともに徐々に増してくる他の病気との合併症で、やはりわかりにくいことが多いのです。

猫の慢性腎不全の身体検査はどうおこなうか?

注意深い病歴の聴取と身体検査が最も重要です。まずは体重を測定し、過去の体重と比べる。通常猫の慢性の腎不全での全身状態はあまり良くない、まずは脱水の程度を調べ、筋肉の低下の程度と皮膚の光沢を調べる。次に口腔粘膜の色と乾燥度を調べ、眼球の陥没の程度を調べ、口腔内の口内炎や潰瘍の有無を調べる。次に腹部の触診、とりわけ腎臓の大きさと形を調べる。また膀胱の触診にて閉塞がないかを調べる。

- 体重の測定(過去の体重との比較)

- 脱水の程度(皮膚の弾力性)

- 皮膚と筋肉の検査(光沢度と筋量の低下度)

- 口腔粘膜(色と乾燥度)

- 口腔内の検査(口内炎や潰瘍の有無)

- 腎臓の触診(大きさが縮小まれに拡大と形の変化)

- 膀胱の触診(閉塞の有無)

猫の慢性の腎不全の検査にて、どんな検査が最低限必要か?

まずは腎臓の血液検査の、尿素窒素(BUN)やクレアチニンを調べてということにはなるでしょうが、これらの検査は腎機能が75%以上障害されないと異常がでないことを自覚すべきです。ゆえにその他の検査と組み合わせて行うことが重要です。最近特に注目されているのが、血圧の測定です。●印は最重要項目です。

最低限の基礎データ

- 病歴の聴取●

- 食事の内容●

- 体重の測定●

- 身体検査●

- 完全な血球計算(CBC)●

- 血清生化学検査

- クレアチニン●

- 尿素窒素●

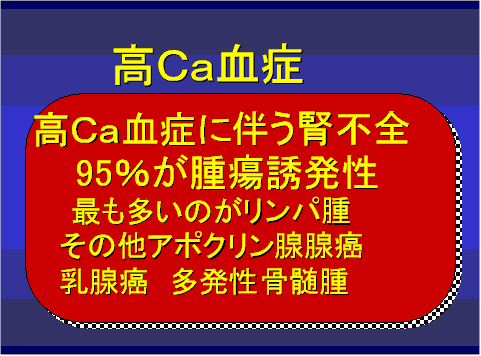

- カルシュウム●

- アルブミンと総蛋白濃度

- グロブリン

- 血糖値

- ナトリウム●

- カリウム●

- リン●

- クロール●

- 重炭酸塩(叉は血中の総炭酸ガス)●

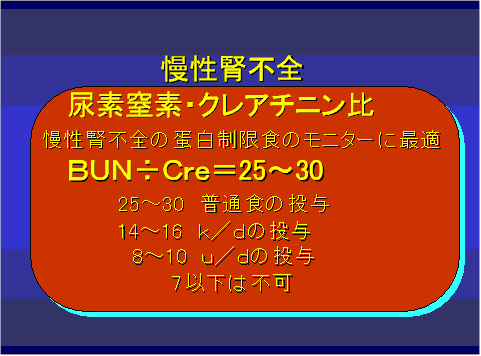

- 窒素血症とクレアチニン比

- 尿検査

- 尿比重●

- 尿沈査●

- 尿培養●

- 蛋白:クレアチニン比

- 眼底の検査●

- 血圧の測定

- 画像診断

- X線検査●

- 腹部超音波

猫の慢性の腎不全と血液検査の関係は?

尿素窒素やクレアチニンの値はどうか?

慢性腎不全の状態を、最も把握する良い指標としては、臨床症状の確認と腎臓のいろいろな検査です。慢性腎不全という病気の問題は、ある程度まで進行しないと症状が現れないということです。たとえば動物病院で行われる、腎臓の血液検査に、クレアチニンとBUN(血液尿素窒素)という項目がありますが、これらの検査では、病気の進行がおよそ70-80%まで進行しないと異常が現れてこないのです。このことがこの病気を理解する上で最も重要となります。ときどき私たちの病院においても相談されるのがこのことです。例えば、「私の13歳の猫は慢性腎不全の検査に2週間前に行って調べてもらい、正常と言われたのに、急に元気、食欲がなくなり、嘔吐したので動物病院に連れていったら、慢性腎不全と言われました。どうして2週間前にはわからなかったのですか?」という質問です。この理由は血液検査のクレアチニンやBUN(血液尿素窒素)のみで判断したためです。

もちろんBUNの上昇は、腎前性(脱水による)、腎性、腎後性と分類し鑑別しなければなりませんが、慢性腎不全の診断には、血液検査のクレアチニンやBUN(血液尿素窒素)以外にも、注意深い病歴の聴取と身体検査(特に触診)、尿検査やクレアチニンやBUN(血液検査以外の血液検査を始めとして、場合によってはX線撮影検査や腹部の超音波検査が必要となります。

猫の慢性腎不全と尿比重の関係は?

高窒素血症であって、猫の尿の比重が1.035未満(犬の場合は1.030未満)であれば、原発性腎不全であると強く疑えるが、殆どの腎不全の症例の尿比重は1.006未満ではないことを覚えるべきです。オハイオ州立大学獣医学部の統計によると、猫の腎不全の40%以上は、尿比重が1.015以上であって、約11%が1.025以上であったといいます。このことは尿比重が正常だからといって腎不全でないとはいえないということです。尿比重は尿の希釈能を示しているのであって、高窒素血症がない場合に、単に尿比重が低いからといって常に原発性腎不全とはいえないのです。

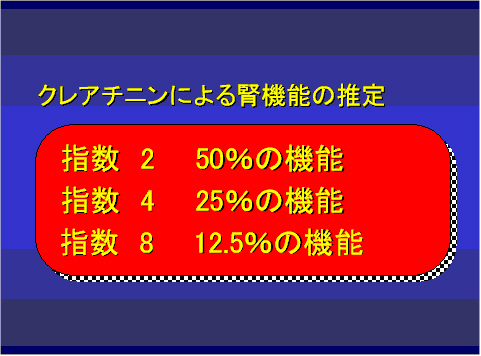

猫の腎臓の機能と血清クレアチニン値の関係は?

Dr.Cowgillの報告によると以下の関係が成り立つそうです。本来はクレアチニンには機能の判定はできないのですが、おおよそのの関係は以下の通りです。

| クレアチニンの指数 2 |

50%の腎臓の機能がある。 |

|---|---|

| クレアチニンの指数 4 |

25%の腎臓の機能がある。 |

| クレアチニンの指数 8 |

12.5%の腎臓の機能がある。 |

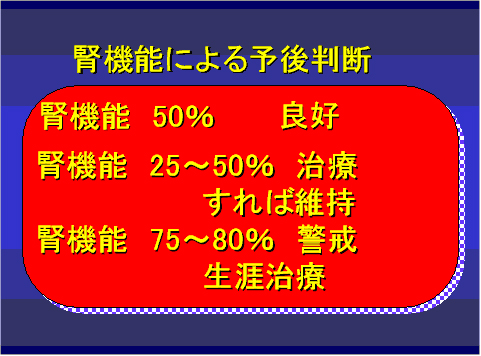

また参考までに腎臓の機能と予後の判定の関係を調べると、以下のようです。

- 腎臓の機能が50%の場合は、予後良好(腎臓が1個のみと同じ)

- 腎臓の機能が25~50%の場合は、予後は治療をすれば維持は可能。

- 腎臓の機能が75~80%の場合は、予後警戒、生涯の治療が必要。

猫の慢性の腎不全の検査の異常とその対応法は?

猫の慢性の腎不全にはその病気の程度の判定や予後のために、多くの検査が必要となりますが、問題はいかに動物を治せるかですが、すべてその獣医師の診断と治療の能力によります。但し飼い主の方の予算の制限がある場合は別です。そのような場合は、その与えられた金額のうちで最高の効果を引き出すにはどうしたらよいか、を常に考える必要があります。最終的には腎臓の一部を採って調べる生検が必要となることもあります。

- 病歴の聴取(過去の病歴、手術歴、外傷歴、最後の検査歴)

- 身体検査(注意深い腎臓の触診を含む)

- 体重の測定(過去の体重も含めて)

- 食事の内容の検討(過去と今後の食餌療法にため)

- 尿分析(尿比重を含む、合併症の特定)

- 尿培養(特に細菌尿と低比重尿の場合に尿路感染の除外)

- CBC(完全な血球計算)

- 血清生化学的検査(蛋白尿があれば蛋白:クレアチニン比)

- X線検査(腎の大きさ、骨の脱灰、結石の有無等)

- 腹部の超音波検査(腎の構造を調べる、合併症、結石の有無等)

- 血圧の測定(高血圧の程度、猫の腎不全にて60~65%に高血圧となる)

- 酸塩基平衡の検査(血液ガスにて判定、代謝性アシドーシスの治療の有無)

- 眼底検査(高血圧のための網膜症の検出、その他の全身性疾患の有無)

- ウィルスの検査(FeLV、FIV、FIPの有無)

- 心電図の検査(心筋症の有無、電解質の障害の有無、全身への影響)

- 甲状腺機能亢進症の検査(T4の検査にての合併症の有無)

- 時に腎臓の生検(腎の構造を調べ、原疾患の有無)

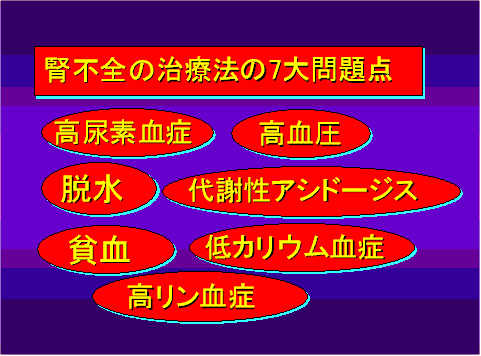

高窒素血症に対する治療と管理

BUNの値が60mg/dl以下である場合は、通常高尿素窒素の症状を示しませんが、ことは食欲不振や嘔吐及び体重減少の症状を現さないと考えてよく、もし現している場合は、他の要因や他の合併症を考えます。できるだけこのレベルの尿素窒素を保つようにします。BUNの値が90mg/dlを超えるときには、高窒素血症の症状が起こることが予測できます。そしてその時には通常血清クレアチニンの値は6mg/dl以上となります。時々高窒素血症があるのに、クレアチニンは思った程上昇していない時があります、例えばBUNが48mg/dlであるのに、クレアチニンが0.8mg/dlという例です。このような場合はまず第一に、食事による(食後)高窒素血症を疑い、もし食事による影響が考えられない場合は消化管の出血と考えます。要するに、腸管からの出血にてヘモグロビンを食べているからです。消化管の出血の場合は発熱反応が出ることが多いことも覚えると良いでしょう。

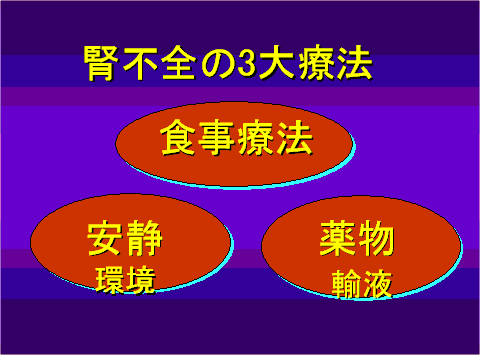

猫の慢性の腎不全と食餌療法について

過去のデータによると、猫の慢性の腎不全の治療に食餌療法を組み入れると、明らかに、腎不全の進行を遅らすことができる—というのも、電解質、ミネラル、酸塩基の過不足を是正し、尿毒症の症状を改善するための栄養が得られるからです。そのためには、食餌療法と内科的保存療法を組み合わせて行い、定期的に検診を行うことが重要です。

生存期間が増加した猫の慢性の腎不全は、食事にある程度制限をされた蛋白質(窒素の老廃物が減少し、腎臓の負担が軽くなります、しかし猫は必要とする蛋白質要求量は犬の3倍量である)が与えられると、リンの制限(リンの摂取量も減少する)もなされます。またミネラルを制限します。このことは、リンの過剰を防ぎ、ナトリウム軽い制限によって、高血圧になりにくくする働きがあります。早い段階のリンの制限は、早い段階の蛋白制限より、よりいっそう重要であるかもしれません。また食物の繊維(アンモニアを増やさない)を増やしたり、脂肪を増やす(十分なカロリーで筋肉の分解を防ぎ、脂肪酸で腎臓の炎症を抑える)ことで食餌療法は有益となります。このような食事療法は受け入れ易くする為に、ゆっくり行うとよいでしょう。猫は元来食事を変えられることに抵抗する場合があるからです。

慢性腎不全と診断したら、飼い主の看護において気をつける点について説明しましょう。

飼い主が熱心であれば、飼い主ができる「慢性腎不全の看護」を積極的に薦めるべきである。以下にその注意点を述べます。あくまでも猫の腎不全は心不全と同様に病気を治すのではなく、進行をいかに遅くするかという問題であることを理解してもらうことが重要です。

- できるだけリラックスする環境をつくる。

- 新鮮な水を、いつでも切らさないようにする。

- できるだけ多く水を飲ます機会を与える。

- 十分な、睡眠と休息の時間を作ること。

- できるだけストレスのかからない環境をつくる。

- 食事はできるだけ、猫の慢性腎不全用の特別食を与えること。印は特に重要項目です。

- 市販の食事の場合は、高齢食を選ぶこと。

- 不必要に、多くのたんぱく質を与えないこと。

- トイレは普段慣れた、使いやすいものを使用すること。

- 毎日できるだけ、ブラッシングを行うこと。

猫の慢性の腎不全の治療を行うにあたっての重要と思われる事項については、以下の通りであるが、予後に重要なのは初回の治療(輸液―頚静脈叉は橈側皮静脈叉はサフェナ静脈等のカテーテルによる点滴等を始めとして)の2~24時間後のBUNやクレアチニン等の値が治療前と、どう変化したか?によります。すなわち水和した後にクレアチニンやリンがいまだ上昇していれば、予後はよくない。要するに2回目の再評価の値を初回の値と比べて、また治療後の腎臓の指数を正常と比べてみてみる、予後を決める重要な意味となります。初回は入院させて徹底的に治療に専念することが重要です。症状が安定したら、できるだけ早く猫を退院(自宅の方がストレスがないから)させ、自宅でも治療(在宅療法を含む)や看護を継続することが重要です。ストレスのない、飼い主の自宅での積極的な治療、看護が生涯の予後重要となるからです。●印は特に重要項目です。

- 水和状態を維持するため脱水を防ぐ。●

- カリウムを維持して低カリウム血症を防ぐ。●(高カリウム血症にも注意)

- カルシュウムとリンの恒常性を保つ。●

- 非生性貧血の発症を注意して評価する。●

- 酸塩基平衡を維持するために血中の総炭酸ガスを測定する。●

- 高血圧を調べるため、血圧を測定する。●

- 代謝病性アシドーシスを改善する。●

- 低カルシュウム血症があれば治療を試みる。(高カリウム血症にも注意)

- 腎性二次性上皮小体機能亢進症が認められたら治療する。

- 蛋白尿があれば蛋白:クレアチニン比を評価する。

- 高リン血症の状態を把握し治療を試みる。●

- 薬物による腎毒性の障害を常に考慮する。

- 口内や胃の潰瘍の発症を抑える。

- 消化管の出血の兆候を知る。

- 特に細菌尿と低比重尿の場合には尿培養をする。●

- 眼底を検査(得に高血圧やFeLV等の感染を疑う場合)する。●

- 栄養状態を評価するため、体重の測定(毎週)を行う。●

- 腹部超音波検査によって腎の構造を調べる。●

- X線検査によって、腎の大きさ、結石、尿路閉塞を調べる。●

猫の慢性の腎不全の治療法について

個々の患者の状況に適応した定期健診が推奨されますが、通常3ヶ月に1回は必要と思われます。多くはこの定期健診ができずに予期せぬ事態に遭遇します。このことは、よく飼い主と話しておく必要があります。飼い主には診断が付いた後に、治療方法にも様々あることを、あらかじめ話しておくべきです。以下にあるように猫の腎不全の治療には、主なものだけでも約30種類以上の治療法があります。どれほどの組み合わせて治療できるか等を説明する必要があります。そしてどんな治療法で治療するのを飼い主が望むかを相談しなければならない、あくまでも動物病院の料金は飼い主が決めることを忘れてはなりません。●印は特に重要項目です。

- 非ストレスと安静を保つ。●

- 各時期に適応する食餌療法。●

- 脱水の改善と予防のため輸液療法。●

- 輸液すると低下するのでカリウムの補給療法。●

- 食欲不振が続けばあらゆるタイプの経腸チューブ療法。●

- 炎症による腎臓の障害を遅らせるためN-3系の脂肪酸療法。●

- 酸塩基平衡の障害があれば療法。●

- 貧血があればエリスロポエチン療法。●

- 貧が重度なら輸血療法。●

- 高血圧があれば降圧剤療法。●

- 高ガストリン血症のため潰瘍を疑えばH2ブロッカー療法。●

- 利尿作用がなければドーパミン療法。

- 低カルシュウム血症があればカルシトロール療法。

- 輸液療法の後に浮腫の予防のため膠質液療法。

- 高リン血症の場合にリン酸塩結合剤療法。

- 特に食欲不振の場合水溶性を含むビタミン療法。

- 利尿作用がなければ利尿剤療法。

- 気分の改善のため精神安定剤療法。

- 食欲促進のための抗セロトニン療法。

- 細菌があれば抗生物質療法。

- 尿毒症の改善のため腹膜灌流。

- 尿毒症の改善のため腹膜透析。

- 腎不全を無くするための生体腎移植。

- 片側性の場合は腎臓摘出術。

- 毒素を吸着させるため経口吸着剤療法。

- 免疫介在性の場合にステロイド療法。

- 免疫介在性の場合に免疫抑制剤療法。

- 気分の改善のためアミトリプチリン療法。

- 糸球体腎炎時の蛋白尿減少のためジピリタモール療法。

- 初期の腎不全に解毒と血管拡張のため?コンドロイチン療法。

- 食欲増進、気分改善のため?蛋白同化ホルモン療法。