消化器の専門医療(外来)と犬猫の嘔吐と下痢について

消化器の専門医療(外来)について

消化器の専門外来(診察時間最低1時間単位)は、原則として、毎週月~金曜日の午後2~6時までの完全予約制です。

その他の曜日、時間をご希望の方は別途御相談ください。(嘔吐、下痢、体重減少、食欲不振、腹部腫大等)

★最低1時間以上の診察時間が必要となります

★あらかじめその病気の程度や経過をお知らせください

★可能な限り過去の医療記録を御持参ください

★費用についてはあらかじめお尋ねください

消化器疾患、嘔吐・下痢、診断と治療

「消化器疾患について」ダイジェスト

犬猫の嘔吐と下痢の診断と治療の専門的アプローチ

犬猫の嘔吐、下痢の原因は、単純に胃が悪い?腸が悪い?のみではありません。犬猫が嘔吐して、即「胃炎」、下痢して即「腸炎」です。とは言えないのです。

しかし疑うことは十分ありと言うことです。

その理由は犬が嘔吐する原因は約200種類あるからです。これは最近はまず聞かなくなりましたが、犬猫が嘔吐や下痢をして、その原因が「風邪」でしょう。

と言うのと同じ位いい加減な診断となります。

また間違いやすいのは、黄色い液体を、吐いた時に、「胃液」と間違えることです。これは「胆汁液」で胃液ではありません。胃液は無色透明です、時に泡状になります。要するに胃の中の内容物はほとんどないと言うことです。

犬猫の慢性の嘔吐や下痢へのアプローチは、適切な身体検査と臨床検査にて、胃の病気が直ちに疑われる(胃の触診等)以外は、胃以外の原因を探ることから通常は始まります。なぜなら、その嘔吐の原因が胃でないなら、いくらその犬猫に適応した食事を与えて(食事を変えて)も、程度にもよりますが、嘔吐や下痢をするからです。

もし胃の病気が疑われる犬猫で、その症状が軽度で、衰弱していない場合は、まずは食事の変更及び寄生虫の駆除から始めるのが専門的獣医療のアプローチです。

食事の変更及び寄生虫の駆除に反応しない、胃に原因のある、犬猫の嘔吐、下痢は、次のステップに移動します。より詳しい胃の探査が必要となります。胃の検査にはX線検査、超音波、内視鏡検査(及び又は外科手術)等が必要となる。

元気なく止まらない嘔吐や下痢へのアプローチ

犬猫の消化器の病気の80%以上は、通常の症状を中心にした診断、治療で、多くが一時的にでも収まるか、治りますが、問題は20%以下にあたる病気は、通常の(日本の平均的な診断、治療の基準)症状を中心とした診断や治療では、むずかしいものです。

そんな場合は専門的な獣医療が必要となります。例えば犬猫において、嘔吐を一つとっても、その原因は200前後あると言われています。問題はどうやって、 それを診断、治療していくかが問題となります。それには専門の知識が必要です。

その前にどうやって、その20%以下に当たる病気かを見分けるかです。これはある場合には難しいこともありますが、比較的に簡単に見分ける方法もあります。それは多兆候性の疾患か単兆候性の疾患かと言うことです。

これには症状による判定と、全身の異常な所見の2つに分かれます。

| 単兆候性 VS 多兆候性 | |

|---|---|

| 単兆候性の症状とは? (通常1~2個以上の場合) |

多兆候性の症状とは? (通常3~4個以上の場合) |

|

例えば、嘔吐をしているが、動物は元気で、食欲もある場合、これらは通常あまり詳しい検査等の必要を認めないので、対症療法(支持療法)を中心とした、一般獣医療の対応で十分と思われる。(大体病気の約80~90%以上) |

例えば、嘔吐をしている、動物の元気もない、発熱もある、と言う場合。 これらは通常、より詳しい検査が必要で、診断名を調べないと、生命の危険、合併症の有無、潜行した病気の診断がつかない。専門的な獣医療が必要となる。(大体病気の約10~20%以上) |

また、全身症状が比較的良好での、単兆候性の異常とは?(異常な状態が通常1~3個以内の場合)と言うのもあり、これは検査の結果、異常は検査結果(症状ではない)が2~3個以内の場合を言う。これに対して、全身症状が比較的悪く、多兆候性の異常(異常な状態が通常3~4個以上の場合)の場合は、専門的獣医療の対象となる。

まずは犬猫の消化器系の疾患を考えるにあたって最初に考えことは、各々の 犬猫の種類の違いによる病気の発症頻度です。時にこれは一般臨床で診断のつかない症例に対して大いに参考となることがあります。このことは犬猫の臨床にとって非常に重要な、最初の第一歩と言えます。いくつかの例で、これらの発症頻度を考えてのアプローチは、時に病気の診断の最短コースとなります。

犬種別、猫種別の消化器系疾患の一覧表

| アイリッシュウルフハウンド |

先天的門脈大静脈短絡 |

|---|---|

| アイリッシュセッター |

肝外門脈大静脈短絡 |

| 秋田犬 |

胃拡張胃捻転症候群 |

| コッカースパニエル |

膵炎 |

| ウエストハイランドホワイトテリア |

銅蓄積による慢性肝炎 |

| ウェルシュコーギーペンブローク キァバリア・キング・チャールズ・スパニエル |

膵炎 |

| グレートデン |

胃拡張ー胃捻転症候群 |

| グレート・ピレニーズ |

胃拡張ー胃捻転症候群 |

| ケアンテリア |

先天的門脈大静脈短絡 |

| コリー |

膵炎 |

| ゴールデン・レトリーバー |

先天的門脈大静脈短絡 |

| シャーペイ |

ビタミンB12の欠乏症(体重の低下、慢性の下痢) |

| シーズー |

肥厚性胃炎 |

| シェトランド・シープドッグ |

胆嚢粘液膿腫 |

| ジャーマン・シェパード |

膵外分泌不全(体重の低下、大量の下痢便等) |

| スタンダード・プードル |

胃拡張ー胃捻転症候群 |

| セント・バーナード |

胃拡張ー胃捻転症候群 |

| ダックスフンド |

肝外門脈大静脈短絡 |

| ダルメシアン |

銅蓄積による慢性肝炎 |

| チワワ |

門脈大静脈短絡 |

| 狆 |

門脈大静脈短絡 |

| ドーベルマン・ピンシャー |

好酸球性腸炎 |

| ニューファンドランド バーニーズ・マウンテン・ドッグ |

先天的門脈大静脈短絡 |

| バセンジー |

蛋白喪失性腸症 |

| バセット・ハウンド |

胃拡張ー胃捻転症候群 |

| ビーグル |

ビタミンB12吸収不良 |

| ピィジョンフリーゼ |

門脈大静脈短絡 |

| プードル |

胃拡張ー胃捻転症候群 |

| ブルドッグ |

口蓋裂 |

| フレンチ・ブルドッグ |

組織球性大腸炎 |

| ペキニーズ |

肥厚性胃炎 |

| ベトリントンテリア |

銅蓄積による慢性肝炎 |

| ボーダー・コリー ボクサー |

組織球性大腸炎 |

| ボストン・テリア |

幽門狭窄 |

| ボルゾイ |

胃拡張ー胃捻転症候群 |

| マルチーズ |

肥厚性胃炎 |

| ミニチュア・シュナウツァー |

膵炎 |

| ミニチュア・プードル |

肝外門脈大静脈短絡 |

| ヨークシャテリア |

膵炎 |

| ラサ・アプソ |

肥厚性胃炎 |

| ラブラドール・レトリバー |

肝外門脈大静脈短絡 |

| ロトワイヤー |

蛋白喪失性腸症 |

| ワイヤー・フォックス・テリア |

特発性巨大食道 |

| シヤム猫 |

リンパ球性プラズマ細胞性腸炎 |

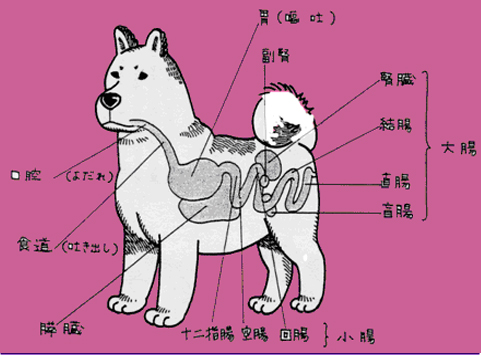

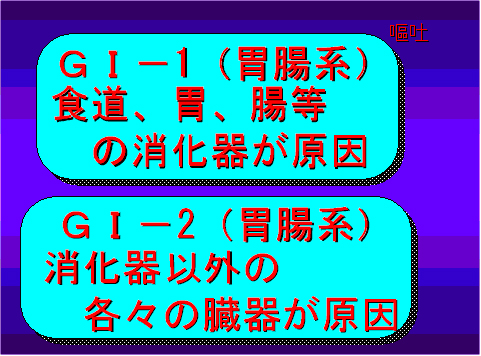

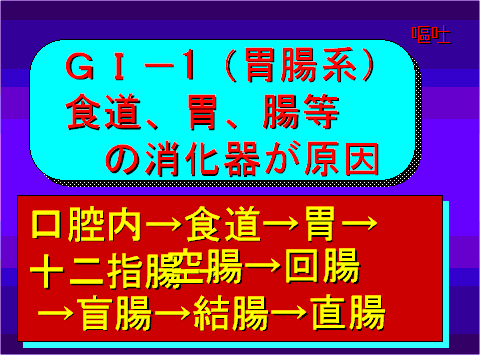

胃腸管以外が原因

- 膵臓 → 外分泌性膵炎

- 肝臓 → 肝臓機能不全、肝性脳症

- 副腎 → 副腎皮質機能低下症

- 腎臓 → 腎不全

- 前立腺 → 前立腺肥大

犬の嘔吐の5大原因

- 食事が原因

- 胃の障害

- 代謝性疾患

- 毒素、毒物

- 胃と食道の接合部の疾患

犬の胃拡張ー胃捻転症候群

- 好発犬種

犬猫のための消化器系のアプローチ法

プロフィール(シグナルメント)

病歴の聴取

- 身体検査

- 粘膜の状態(蒼白、黄疸、充血、点状出血、班状出血等)

- 徐脈、頻脈、心音減弱

- 腹部痛

- 腹水、浮腫

- 腸の肥厚、腫瘍

- 肝臓、脾臓の肥大

- リンパ節の腫大

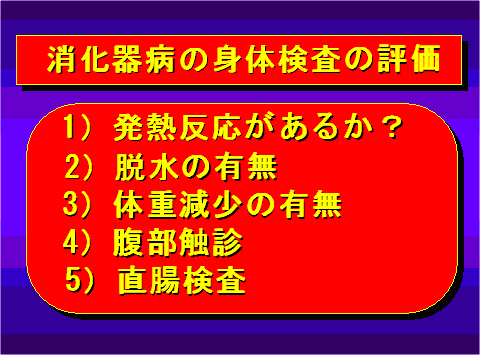

犬猫の身体検査の7大重要点

- 発熱反応はあるか?(免疫,伝染病、敗血症等)

- 脱水の有無(電解質の障害、病気の推移の判定等)

- 体重減少の有無(小腸性、食欲の経過、蛋白喪失等)

- 頸部の触診(リンパ節、左右対称性、猫で甲状腺等)

- 心臓の聴診(徐脈、頻脈、心音減弱等)

- 腹部の触診(痛み、腹水、臓器の肥大肥厚、腫瘍等)

- 直腸の検査(狭窄、憩室、拡張、臓器、リンパ節等)

- 病理学的検査

- 腸の機能検査、バイオマーカー

- 腸生検

- 診断的治療

| 内視鏡検査 VS 外科手術 | ||

|---|---|---|

| 内視鏡検査 | 外科手術 | |

| 長所 |

胃粘膜と内腔を診査 |

複数の生検が可能 |

| 短所 |

胃、十二指腸のみ? |

切開が必要 |

犬猫の胃の検査の方法について

- X線検査(時に胃の二重造影法及びバリウム造影法)

- 超音波(約半数で炎症性腸疾患)

- 内視鏡検査(及び又は外科手術)

| 小腸性疾患 VS 大腸性疾患 | ||

|---|---|---|

| 小腸性疾患 | 大腸性疾患 | |

| 3大特徴 |

体重の減少 |

体重減少なし |

| 参考 |

腹鳴あり |

腹鳴なし |

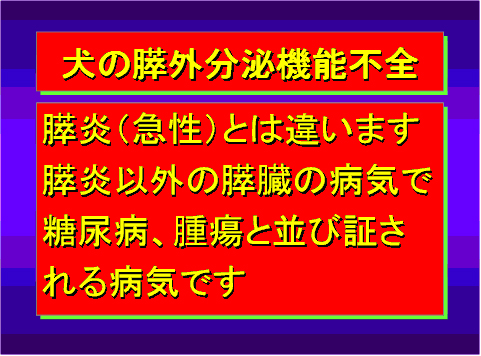

犬の膵外分泌機能不全

- 食欲の旺盛 腹部の誇張

- 大量の糞便 快活である

- 体重の減少 落ち着きない

- 出血性の下痢 食糞症

吐き出しは食道の病気

- 食道の先天的な疾患

- 巨大食道

- 食道の異物

- 食道炎

- 食道狭窄

- 食道瘻

- 食道の腫瘍

- 食道裂孔

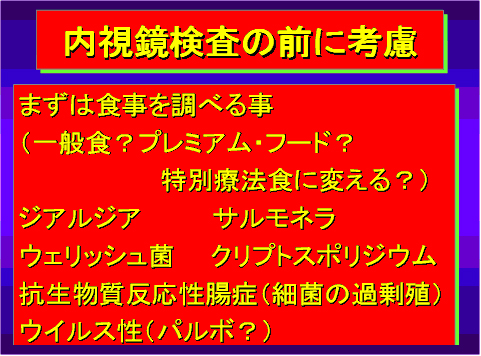

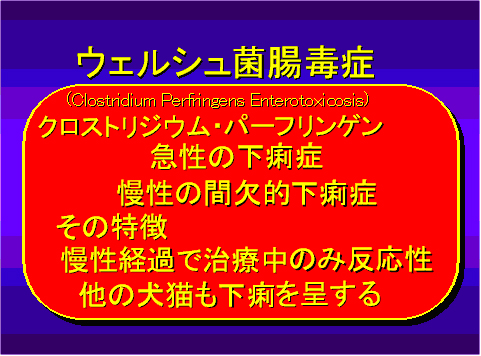

内視鏡検査の前に以下の可能性を考慮する

- サルモネラ

- ウェリッシュ菌

- クリプトスポリジウム

- 抗生物質反応性腸症(細菌の過剰殖)

- パルボ・ウイルス

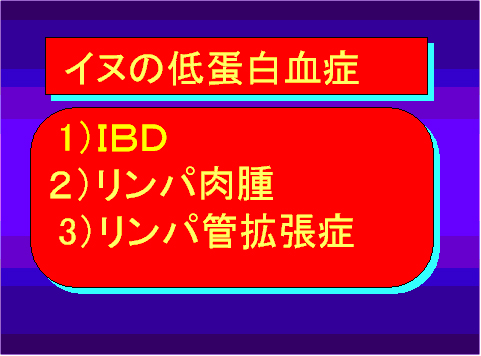

蛋白喪失性腸疾患

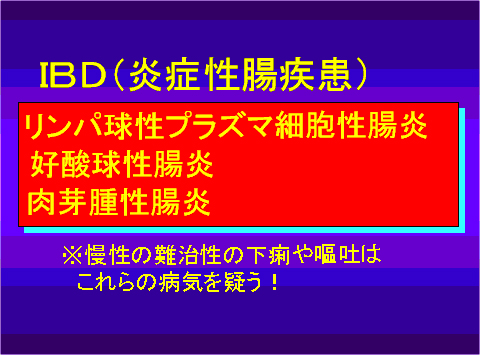

炎症性腸疾患(IBD)

リンパ腫

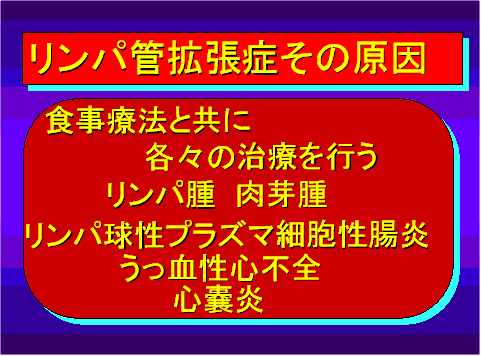

リンパ管拡張症

リンパ管拡張症

- リンパ管の閉塞症である

- 脂肪の肉芽腫が腸管の表面にみえる

- バイオプシーのポイント

- コーンオイル

- 2-3ml 小型犬 中型犬カップ1/4を手術前日に飲ませる

- 内視鏡で消化管に白い点々がみられる

- 回腸までみる 病変 白いミルク用のものができる

- まれなケースでは粘膜下に拡張があることがある。内視鏡では診断できない

犬猫の胃の検査の方法について

- X線検査(時に胃の二重造影法及びバリウム造影法)

- 超音波(約半数で炎症性腸疾患を疑える)

- 内視鏡検査(及び又は外科手術)

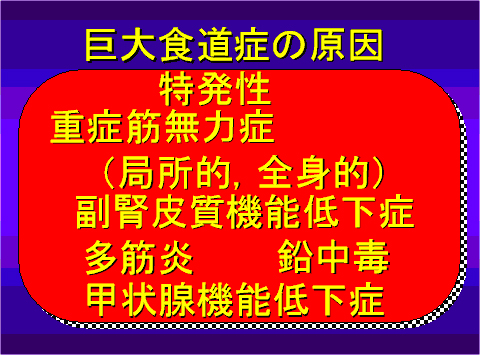

巨大食道の原因

- 特発性

- 重症筋無力症(局所、全身)

- 副腎皮質機能低下症

- 多筋炎

- 鉛中毒

- 甲状腺機能低下症

診断の最初の第一歩は病歴の聴取から始まります。これには本当に嘔吐しているのかを確かめる必要があります。嘔吐と似た症状に、悪心、嘔気、また別に、吐き出し(逆流)との鑑別も必要となる。

例えば嘔吐に対しても、いろいろ聞く必要があります。なぜなら、例えば食後6~8時間後に嘔吐すると言う場合は、胃の流出路の障害や、胃の運動性の低下が疑われることになる。この原因には、異物、粘膜肥厚、腫瘍、ポリープ等が考えられる。

嘔吐に対しての確認事項

- その回数は?

- どのくらい前から嘔吐しているか?

- 食べ物との関係は?

- 飲水との関係は?

- 吐いた吐物の内容は?

黄色の液体の正体は「胆汁液」と解説しましたが、特に中年以降の犬が早朝に吐く場合には、「胃腸反射症候群」であることが多いことが知られています。

この解消法はまずは、最後の食事を夜遅くすることを心掛ける。これに反応しなければ薬物療法となる。

吐物の色に注意

- 特発性

- 重症筋無力症(局所、全身)

- 副腎皮質機能低下症

- 多筋炎

- 鉛中毒

- 甲状腺機能低下症

巨大食道の原因

赤褐色から暗赤色(新しい血から古い血) → 胃腸管の糜爛、潰瘍

原因は、尿毒症、薬物誘発性、胃炎、胃腫瘍、副腎皮質機能低下症

猫の消化管の疾患における食事の変更について

食事の不耐性やアレルギーが疑われる場合には、低アレルギー食を少なくても2週間投与する。しかし食事の好みが強い猫で食べない場合には、単一の蛋白質抗原を主成分とした、保存食や添加物を含まない、例えば、鶏肉又は七面鳥の肉のみの手作り食を与える方法も可能である。

しかしこれらの食事は短期間でせいぜい2週間程度が限度である。手作り食は栄養のバランスに難しく、食事に関係した胃の疾患を解決する理想的な食事ではないからである。

手作り食に反応したその後の長期管理には、各種の特別療法食、低抗原又は新規抗原含有食、加水分解食、又は別の市販食に変更する。

| 犬の嘔吐の原因 本当に嘔吐?吐き出し(逆流)?の鑑別が必要 |

|

|---|---|

| 胃腸管 | 非胃腸管 |

|

食道、胃の疾患 |

炎症性腸疾患 |

吐き出しは食道の病気

- 食道の先天的な疾患

- 巨大食道

- 食道の異物

- 食道炎

- 食道狭窄

- 食道瘻

- 食道の腫瘍

- 食道裂孔

巨大食道の原因

- 特発性

- 重症筋無力症(局所、全身)

- 副腎皮質機能低下症

- 多筋炎

- 鉛中毒

- 甲状腺機能低下症

内視鏡検査の前に以下の可能性を考慮する

- ジアルジア

- サルモネラ

- ウェリッシュ菌

- クリプトスポリジウム

- 抗生物質反応性腸症(細菌の過剰殖)

- パルボ・ウイルス

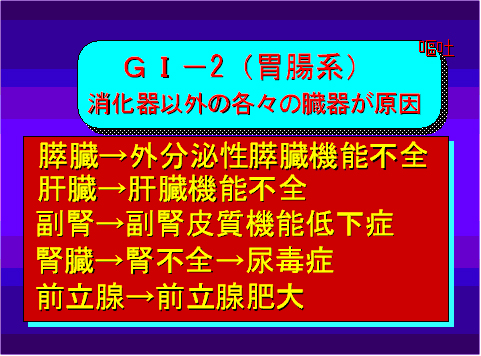

胃腸管以外が原因

- 膵臓 → 外分泌性膵炎

- 肝臓 → 肝臓機能不全、肝性脳症

- 副腎 → 副腎皮質機能低下症

- 腎臓 → 腎不全

- 前立腺 → 前立腺肥大

猫の嘔吐の診断と治療

猫の嘔吐の原因は、単純に胃が悪い?のみではない。猫が嘔吐して、即「胃炎」ですとは言えないのです。その理由は猫が嘔吐する原因は胃以外にも、たくさんあるからです。しかし猫が元気で月に1回程度の嘔吐は正常範囲と考えられている。

これは最近はまず聞かなくなったが、犬猫が嘔吐して、その原因が「風邪」でしょう。と言うのと同じ位いい加減な診断となります。

猫の慢性の嘔吐へのアプローチは、適切な身体検査と臨床検査にて、胃の病気が直ちに疑われる(胃の触診等)以外は、胃以外の原因を探ることから通常は始まります。なぜなら、その嘔吐の原因が胃にないなら、いくらその猫に適応した食事を与えて(食事を変えて)も、嘔吐するからです。

もし胃の病気が疑われる猫で、その症状が軽度で、衰弱していない場合は、まずは食事の変更及び寄生虫の駆除から始めるのが専門的獣医療のアプローチです。

食事の変更及び寄生虫の駆除に反応しない、胃に原因のある、猫の嘔吐は、次のステップに移動します。より詳しい胃の探査が必要となります。胃の検査にはX線検査、超音波、内視鏡検査(及び又は外科手術)等が必要となる。

犬猫の胃の検査の方法について

- X線検査(時に胃の二重造影法及びバリウム造影法)

- 超音波(約半数で炎症性腸疾患)

- 内視鏡検査(及び又は外科手術)

猫の消化管の疾患における食事の変更について

食事の不耐性やアレルギーが疑われる場合には、低アレルギー食を少なくても2週間投与する。しかし食事の好みが強い猫で食べない場合には、単一の蛋白質抗原を主成分とした、保存食や添加物を含まない、例えば、鶏肉又は七面鳥の肉のみの手作り食を与える方法も可能である。

しかしこれらの食事は短期間でせいぜい2週間程度が限度である。手作り食は栄養のバランスに難しく、食事に関係した胃の疾患を解決する理想的な食事ではないからである。

手作り食に反応したその後の長期管理には、各種の特別療法食、低抗原又は新規抗原含有食、加水分解食、又は別の市販食に変更する。

| 猫の嘔吐の原因 本当に嘔吐?吐き出し(逆流)?の鑑別が必要 |

|

|---|---|

| 胃腸管 | 非胃腸管 |

|

食道、胃の疾患 |

炎症性腸疾患 |

吐き出しは食道の病気

- 食道の先天的な疾患

- 巨大食道

- 食道の異物

- 食道炎

- 食道狭窄

- 食道瘻

- 食道の腫瘍

- 食道裂孔

巨大食道の原因

- 特発性

- 重症筋無力症(局所、全身)

- 副腎皮質機能低下症

- 多筋炎

- 鉛中毒

- 甲状腺機能低下症

内視鏡検査の前に以下の可能性を考慮する

- ジアルジア

- サルモネラ

- ウェリッシュ菌

- クリプトスポリジウム

- 抗生物質反応性腸症(細菌の過剰殖)

- パルボ・ウイルス

- トリコモナス(特に下痢)

胃腸管以外が原因

- 膵臓 → 外分泌性膵炎

- 肝臓 → 肝臓機能不全、肝性脳症

- 副腎 → 副腎皮質機能低下症

- 腎臓 → 腎不全

- 前立腺 → 前立腺肥大

嘔吐と下痢について

胃腸が弱っていると、食欲がなくなり、嘔吐や下痢を起こすことがあると思います。

皆さんの愛犬はどうですか?

食べ過ぎ、拾い食い、過剰な運動、環境の変化など下痢と嘔吐の原因になるものはたくさんありますが、なかには深刻な消化器系の病気が疑われる場合もあります。

『Dr.小宮山の健康相談室』より 一部を転載

嘔吐と吐き出しを区別しよう

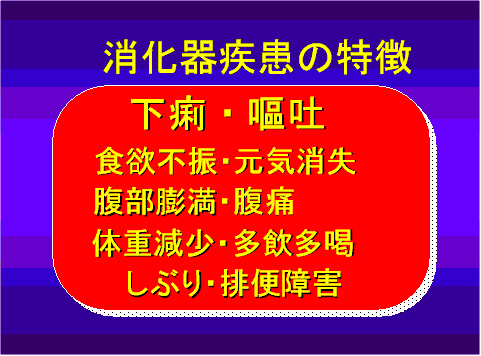

消化器病の2大症状は嘔吐と下痢です。そこで、嘔吐と下痢の特徴を中心に説明しながら、消化器病について考えてみましょう。

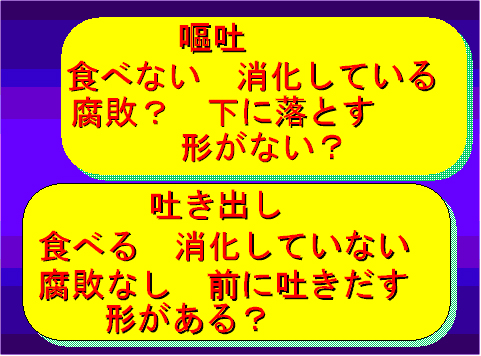

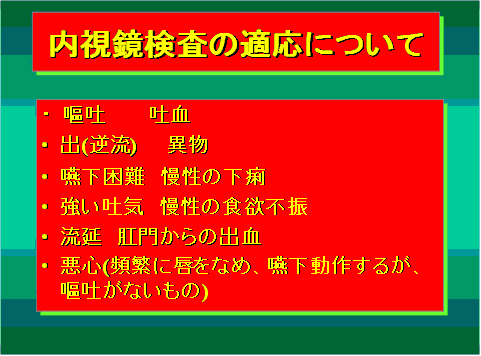

嘔吐とは、食べた物を口から強く排出することです。同じように、口から食べ物を排出する症状で「吐き出し」と呼ばれるものがあります。

嘔吐と吐き出しは、区別する必要があります。なぜなら、両者の原因は別のところにあるので、当然、治療法も違ってくるからです。

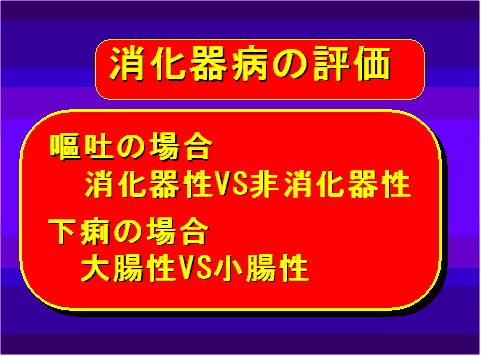

動物が嘔吐する時、原因は胃腸管にあります。これに対して、吐き出しは原因が食道にあります。

吐いた内容物にも違いがあります。嘔吐の場合、吐物はある程度消化されています。食べ物が胃や胃に近い小腸にまで達し、これらの部位に何らかの異常があるため、吐き戻されるからです。

吐き出しの場合は、食べ物が食道から吐き出されるので、消化されていません。それから、動物は吐き出しで戻した吐物をまた食べることがありますが、嘔吐の吐物は食べません。

また、吐き方にも違いが見られます。嘔吐の場合、動物は下を向いて吐きますが、吐き出しでは、カ強く前に飛ばすように吐きます。

食べた物を吐く症状には、嘔吐と吐き出しのほかに、嚥下困難(えんげこんなん)があります。これは、食べ物を飲み込むことが困難になるため、吐き戻してしまう症状です。

嚥下困難の原因は、口腔か咽頭か食道にあります。

動物が食べた物を吐いた場合は、嘔吐か吐き出しか嚥下困難かを鑑別することが重要です。

| 嘔吐と吐き出しの特徴 | |

|---|---|

| 嘔吐 | 吐き出し |

|

吐物を食べない |

食べる |

| 嘔吐、吐き出し、嚥下困難の原因 | |

|---|---|

| 嘔吐 |

胃と腸 |

| 吐き出す |

食道 |

| 嚥下困難 |

口腔か咽頭か食道 |

嘔吐の原因となる胃腸病

胃の運動機能が障害を受けるため、嘔吐が引き起こされることがよくあります。すなわち、胃の運動が正常時より速くなったり遅くなったりしたり、あるいは運動機能が停止してしまうのです。

代表的な病気としては、大型犬によく起こる胃拡張や胃捻転(いねんてん)があります。

特に胸の深いドーベルマン、ジャーマン・シェパードなどが、よくこの病気にかかります。

このような病気を防ぐには、食事をできるだけゆっくり食べさせることが大事です。犬がどうしても早く食べてしまう時は、少しずつ何回かに分けて与えるとよいでしょう。

一気に大量の食べ物を胃に送り込み、すぐに水を飲んで、その直後に運動すると、胃の中のガスが発酵し、胃捻転を起こす恐れがあります。

胃捻転は命に関わる病気ですから、十分に注意してください。

また、この病気はカルシウムの過剰摂取とも関係があると考えられています。

大型犬を飼っている方は、食事をゆっくり食べさせ、食後には休息させて、カルシウムを与え過ぎないようにすることが大切です。

胃と食道の接合部である噴門や、胃と小腸の接合部である幽門に障害がある場合も、動物は嘔吐することがあります。

比較すると、胃と小腸の接合部、すなわち幽門部の障害の方が多く、特に短頭種のシー・ズーやパグなどに多く見られます。これらの犬種で、食後20~30分くらいたった頃に嘔吐が見られる場合は、この病気を疑うことができます。

治療法としては、薬物を生涯にわたって投与するか、または手術をすれば通常は治ります。

| 嘔吐と吐き出しの特徴 |

|---|

|

胃の障害 |

食べ過ぎも嘔吐の原因

食べ過ぎたり、腐敗した物や刺激の強い物を食べた場合も、嘔吐が起こります。嘔吐の原因としては、これが最も多いといえます。

動物が嘔吐した場合は、食べ過ぎなかったかどうか、古い食品や刺激の強い物を食べなかったかどうか、調べてみる必要があります。

また、中毒が原因で嘔吐する場合もありますが、これは説明がなかなかつかないことがあります。

飼い主が実際に食べたところを見たというのであれば、簡単に診断できますが、そういう確定的な証拠がない場合は、特定の毒物を検出することがなかなか難しいことがあるからです。

そのほかに、消化器疾患以外の病気が原因で嘔吐することもあります。主として代謝性の疾患であり、代表的なものに、副腎皮質機能低下症があります。また肝臓、脾臓などの病気によって、嘔吐が引き起こされることもあります。

ですから、動物が嘔吐をしても、消化器系の病気が見つからない場合、それらの消火器以外の病気を疑ってみる必要があります。

古い血液が混じっていたら要注意!

黄色い液体を吐くと、胃液を吐いたと思うでしょうが、胃液は白い泡のような液体です。黄色い液体は胆汁液です。ですから、犬が黄色い液体を吐いた場合、胃の内容物がなくなって、胆汁液が逆流したと考えてください。

嘔吐物に少量の血液が混じっていれば、胃のびらん、潰瘍、腫瘍などの病気が疑われます。

特に吐物がコーヒー色になっていたら、要注意です。

これは血が古くなった色ですから、重篤な潰瘍や腫瘍が疑われます。すぐに動物病院へ連れて行き、処置をしてもらう必要があります。

なお、嘔吐した後の動物の様子を観察してください。嘔吐後、いつもと変わらず元気であれば、通常は心配することはないでしょう。しかし、嘔吐の後、ぐったりして元気がない場合は、深刻な病気が考えられますので、動物病院で診察してもらいましょう。

治療の基本は絶食

嘔吐の治療は、絶食と絶水が基本です。比較的元気な犬は24時間絶食、少し元気がない犬は12時間絶食させます。もし、元気がまったくない場合は、動物病院に連れて行き、獣医師の指導に従う必要があります。

絶食、絶水中に動物が喉の渇きを訴えた場合、氷のかけらを数個与えるとよいでしょう。そうすれば、喉の渇きが癒され、胃粘膜の炎症も少しは抑えられます。

比較的元気な犬の場合は、1~2日の間、完全に絶食し、24時間絶水するのが理想的です。そして、嘔吐の回数が減ってきたら、消化のよい食事をいつもの半分程度、3~6回に分けて与え、様子を見てください。

もし、絶食と絶水を行っても嘔吐が止まらない場合は、動物病院へ連れて行く必要があります。

嘔吐が続くと、水分が多く体外へ出てしまい、体力が消耗します。ひどい場合は、急激な血圧低下を招き、ショック症状が起こることもあります。

とにかく、元気の喪失を伴う嘔吐の場合は、早く原因を突き止め、治療を行うことが大切になります。

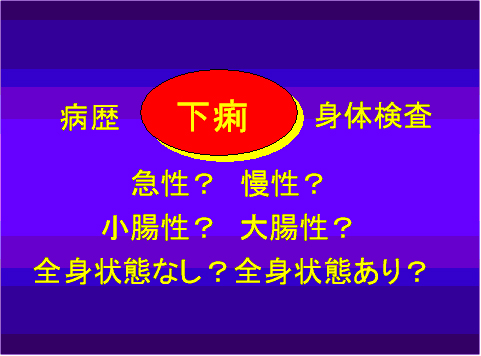

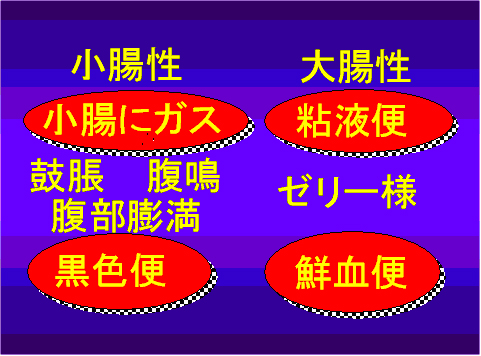

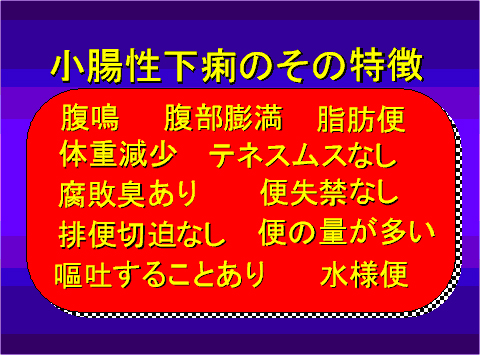

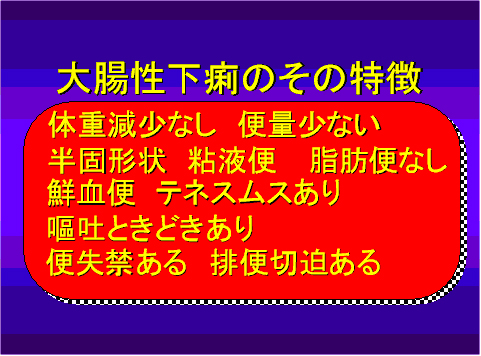

下痢は小腸性か大腸性かを鑑別

動物が下痢をする時、その原因は小腸にある場合と大腸にある場合の2つに大きく、分けられます。そして、この原因の部位の鑑別は重要です。

この鑑別は、知識があればそれほど難しくありません。

犬の場合、下痢の原因が小腸にある時は、体重の減少が起こります。しかし、原因が大腸にある時は、体重の減少はあまり見られません。

というのは、小腸は栄養を吸収するところですから、小腸に病気があると栄養が吸収されません。したがって、体重の減少が起こるわけです。また、同じ理由から、貧血やタンパク質の低下を招くこともあります。

これに対して、大腸の主要な機能は水分を吸収することです。したがって、大腸の機能が低下し、水分が吸収されないで下痢が起こっても、栄養はすでに吸収されているわけですから、体重の減少はあまりみられないことになります。また、貧血やタンパク質の損失という現象もあまり起こりません。

| 小腸性下痢と大腸性下痢の特徴 | ||

|---|---|---|

| 小腸性 | 大腸性 | |

| 体重の減少 |

あり |

なし |

| 糞便の量 |

増加 |

正常か減少 |

| 回数 |

正常か増加 |

増加 |

| 嘔吐 |

伴うことがある |

同 |

| 糞便失禁 |

なし |

見られることがある |

| 関連症状 |

腹部膨張、腹鳴 |

肛門掻痒 |

便のチェックも大切

便の状態を調べることも、下痢の原因部位の判定に役立ちます。

便にゼラチン状の粘膜が付着していれば、大腸性の下痢です。鮮血が見られる場合も、大腸性です。これに対して、口臭があったり、腸管に空気がたまって腹が膨らみ、抑えるとゴロゴロ音がしたり、おならが出る場合は、小腸性の下痢です。

また、動物がよく水を飲む場合も、ほとんど小腸が原因です。

ほかにも、確実性はいくぶん低くなりますが、次のような判定基準があります。

便の量が多い場合は小腸性、便の回数が多い時は大腸性の可能性が高いといえます。

また、嘔吐を伴う場合は、ほとんどが小腸性です。しかし、大腸の病気でも、約30%は嘔吐を伴います。

便をこらえることができず、その場で出てしまう場合も、ほとんどが大腸性の下痢です。

とにかく、下痢の原因部位が小腸か大腸かによって、治療法と処方する薬剤が違ってきますから、その鑑別は重要になります。

環境の変化から下痢を起こすことも

嘔吐の場合と同様、食べ過ぎや腐敗した物を食べたために、下痢が起こることもあります。

ですから、犬が下痢をしたら、普段より食べ過ぎなかったか、散歩中などに拾い食いをした可能性はないかなどについても、飼い主の方は考えてみてください。

また、環境の変化が下痢の原因になることもあります。たとえば、お客様が見えて、犬が興奮したとか、普段よりたくさん運動したため、下痢をするというケースも考えられます。

このようなケースは、まだストレスに慣れていない仔犬によく見られます。しかし、下痢の原因をすべてストレスと考えるのは危険です。

寄生虫が下痢の原因になることもあります。

室内犬は年に2回、室外犬および散歩をする犬は年に4回、寄生虫の検査を受けることが勧められます。もし、検査を受けていない犬が下痢をした場合は、寄生虫を疑うこともできます。

パルボウイルス腸炎などの伝染病が原因になることもありますが、1年以内に予防接種を受けていれば、心配はありません。とにかく、飼い主の方は、予防の可能な伝染病については、年に1回以上のワクチン接種を行ない、必ず予防するようにしてください。

また最近、食事アレルギーが原因で下痢をするケースもあることが分かってきました。

動物が食事アレルギーであることが分かった場合、アレルギーの原因となる食事を除去する必要があります。アレルギーの特別食については、獣医師の指導に従ってください。

元気がない場合は危険

下痢をしている動物が、元気がある場合とない場合があります。元気がある場合は、さほど心配する必要はありません。

しかし、元気がなく、食欲も喪失している場合は、重篤な病気にかかっている可能性もありますから、速やかに動物病院で検査をしてもらってください。

動物病院では、血液検査、尿検査、X線検査のほかに、内視鏡検査、超音波検査などを利用して、徹底的に検査を行なうことができます。

下痢の治療法

下痢の治療も、嘔吐の場合と同様、絶食療法が基本です。

動物が比較的元気であれば、24時間絶食します。

元気がない場合は、動物病院で輸液を行いながら、絶食します。

その後、消化のよい物を少しずつ与えます。

量は健康な時の3分の1か4分の1程度とし、胃に負担をかけないように、何回かに分けて与えます。

絶食中に水を飲みたがったら、嘔吐の場合と同じように、氷を与えてください。

動物病院では、症状に応じて薬剤の投与も行いますが、下痢の治療で最も大事なのは、絶食を含めた食事の与え方です。絶食するのは消化器を休めるためです。そして、徐々に回復してきたら、消化のよい物を少しずつ与えるわけです。

消化のよいフードや低アレルギー食は、動物病院で販売されています。また、結腸の病気には高繊維食が有効であることが知られています。これも多くの動物病院にありますので、利用することができます。

Q&A

Q.

尿の色が濃い黄色です。ビタミン剤のようなにおいがします。食事はラム&ライスの成犬用を与えています。あと、野菜と果物、市販のペット用魚類などです。

母犬も全く同じ物を与えていますが、こちらの尿は別段、色もにおいも気になりません。血液中のコレステロール値が360、母犬の方が430とかなり高いです。他に病歴はありません。食欲もあり、元気ですが心配です。

A.

尿の色が濃いというのは、一般的に脱水を示していることが多いのです。脱水とはすなわち水分が足らなくなっているのです。ということは、主には泌尿器系の病気ということになります。

また、ビタミン剤を与えたり、強肝剤を注射したりすると尿の色は黄色くなります。あなたの犬はそれらのものは与えていないと思われますので、脱水によるものか別の代謝病かあるいは先天的な泌尿器系の病気の可能性もあるかもしれません。

あなたの犬は、太リ過ぎてはいませんか?もし太っていればそれらを改善する必要があるでしょう。

しかし尿の色は、食事によってもかなり違ってきます。ラム&ライスもよいのですが、一度食事を変えてみて、それでも尿の色が黄色くなるかどうか確かめてみる必要があります。

水の飲み方はどうでしょうか。もし水の飲み方が少なければ、より脱水が疑われます。

そしてもっとも重要なのが、尿の検査です。尿の検査で比重が高ければ脱水があリ、何かの異常と言えます。

コレステロールが高いということですが、食事をした後であれば当然高くなります。

しかし、甲状腺の問題とか、肝臓、腎臓、膵臓等の病気でコレステロールが高くなる場合があります。またその時にタンバク質の値が低くなることもあるようです。現在は元気ということですが、一度病院でしっかり診てもらったほうがよいでしょう。

Dr.小宮山の健康相談室 嘔吐の原因と治療-最新の嘔吐対応法

いよいよ9月。そろそろ食欲の秋にさしかかりましたが、みなさんのワンチャンは元気ですか?

さて今回は、食欲の秋に備えて、嘔吐の対応法をご紹介します。下痢と同じくらい多く見られる病気、嘔吐についての最新情報ですよ!

『Dr.小宮山の健康相談室』より 一部を転載

嘔吐と吐き出しは違う

嘔吐や下痢は、犬の場合、皮膚病に次いで2番目に多くみられる病気です。

まず、嘔吐について考える前に、吐き出し(逆流)と嘔吐の区別を明確にしておきましょう。獣医師は嘔吐と吐き出しを区別しないと、適切な治療を行うことができない場合があります。(表1参照)

吐き出しとは、食べたものがそのまま口から吐き出されることです。多くは食物や液体を摂取した直後に起こりますが、数時間以上たって起こる場合もあります。

これに対して嘔吐は、ある程度消化された食物や液体が吐出するものです。

これは嘔吐が胃に近い部分の小腸の内容物を口から排出することだからです。嘔吐は通常3つの過程をへて起こります。最初は吐き気(むかつき)が起こり、これにゲーゲーという動作が続き、最後に吐く(嘔吐)という動作になります。(表2参照)

動物が嘔吐しても、いつもと変わらず元気ならば、通常は検査や治療の必要はありません。嘔吐した動物の90%以上が、このようなケースに当てはまるといえます。

しかし、残りの5~10%は電解質のアンパランスとか吸引性の肺炎(嘔吐物が肺に入り込んで引き起こされる肺炎)を起こし、状況の悪化を招く場合もあります。したがって、慎重な検査と積極的な治療が必要となります。

また、吐き出しは嚥下困難と症状が似ています。両者の鑑別は少し難しいのですが、必要です。吐き出しが起こる場合と、嚥下困難が起こる場合では、病気の原因となる部位が違うからです。(表3,4参照)

表1. まず、『嘔吐』なのか『吐き出し(逆流)』なのかを区別します。

| 鑑別法 | |||

|---|---|---|---|

| 嘔吐物を | 消化状態 | 吐き方 | |

| 嘔吐 |

食べない |

されている |

下向きに吐く |

| 吐き出し |

また食べる |

そのまま |

前に飛ばす |

表2. 嘔吐は吐き気⇒むかつき⇒嘔吐の3つの段階から成り立ちます。

| 吐き気 |

舌をなめ回して、口をもごもごさせる |

|---|---|

| むかつき |

ゲーゲーと言ったりして、吐く動作をする |

| 嘔吐 |

実際に吐く |

表3. 『吐き出し』は、嚥下困難と同時に起こることもあり、両方とも食道の疾患の可能性があります。

|

嘔吐 |

× |

吐き出し |

表4. 最終的には、『嘔吐』か『吐き出し』か『嚥下困難』かを調べるようにします。

| 嘔吐 |

胃と腸が原因 |

|---|---|

| 吐き出し |

食道が原因 |

| 嚥下困難 |

口腔か咽頭か食道が原因 |

最も多い嘔吐の原因

嘔吐の原因を調べたある学者によると、約80種類の原因があげられるそうです。しかし、最も多い嘔吐の原因は以下の5つであり、その5つで嘔吐の原因の80%以上を占めています。

- 食餌

- 毒素、毒物

- 代謝性障害

- 胃の障害

- 胃と腸の接合部の障害

- の食餌が原因で嘔吐が起こる場合については、嘔吐に至るまでの段階を表5に示しました。

- の毒素、毒物が原因となる嘔吐は、異物(玩具、ストッキングなど)、有毒植物(ポインセチア)、鉛(ゴルフポールなど)、魚の骨などを飲み込むことによって引き起こされるケースが見られます。他に鮭中毒を起こす場合もあります。

- の代謝性障害としては、副腎、膵臓、腎臓、肝臓の病気が考えられます。

- は胃の運動性の障害です。胃の運動能力が低下すると、十二指腸から胆汁等が逆流して胃に溜ります。こういう状態になると、動物は不快を覚え、嘔吐します。特に朝に嘔吐する場合は、この原因が考えられます。

- は胃と腸の接合部の通過障害によって起こる嘔吐です。

表5. 食餌が原因で嘔吐が起こる場合

| 不適切な内容の食事を与える |

|---|

|

↓ |

| 動物が食餌に対する不耐性を起こす(特に添加物が問題となる) |

|

↓ |

| 最終的に食餌のアレルギーになる |

嘔吐の特徴を観察する

しかし、嘔吐の原因は何と言っても80種類もあるのですから、その中の一つを突き止めるのは大変な苦労になります。そこで、嘔吐の症状のある犬を動物病院に連れていく際には、以下の事柄に注意してください。獣医師が診断を下す上で役に立ちます。

- どのくらい前から嘔吐が始まっていたか(症状が続いている期間)

- 過去の病歴と嘔吐の主な特徴

- 環境と食餌

- 他の臨床症状はあるかないか(咳、くしゃみなど)

- 食べてからどのくらいの時間で嘔吐したか。未消化物や部分的に消化された食物を食後8時間~12時間後に嘔吐した場合は、胃の運動障害か胃の流出路(幽門)の閉塞が原因であることが多い

- 嘔吐の内容物はどうか(食物か透明な液体か黄色い胆汁か。血液が混じっているか。フン便の臭いはするかなど)

- 嘔吐のタイプと頻度(3ヵ月以上続いている慢性の嘔吐か、周期的な嘔吐か、朝だけ起こる嘔吐か)

これらのことをわかりやすくまとめたのが表6です。動物病院に行く前にそれらの事項をチェックし、具体的に特徴を書き留めておくとよいでしょう。

表6. 主な病歴を調べよう

| 1. |

食餌の内容はどんなものか |

|---|---|

| 2. |

症状が起こり始めた時と、その頻度は? |

| 3. |

食餌と何かの関係は? |

| 4. |

どんな吐物か? |

| 5. |

食欲は? |

| 6. |

体重の減少は? |

| 7. |

駆虫歴は? |

| 8. |

環境は? |

| 9. |

ワクチンは? |

| 10. |

これまでの病歴は? |

間欠的な慢性(3ヶ月以上の嘔吐)

よく黄色い液体を吐くと胃液を吐いたと言いますが、これは間違いです。黄色い液体は胆汁液です。(表7参照)

胃液はしばしば嘔吐物の中に含まれますが、灰色がかった不透明な液体で、黄色ではありません。犬が間欠的な嘔吐を引き起こしている場合は、重大な病気にかかっている可能性があります。

通常は食事の時間とは関係なく、周期的に嘔吐が発現しているように感じられます。そして、嘔吐物の内容もさまざまです。

また、場合によっては、下痢、元気喪夫、食欲不振、よだれなどの他の症状が伴うことがあります。

このような状態の犬は、慢性胃炎、炎症性腸疾患、刺激性(過敏性)腸症侯群、胃の運動障害などの病気があることが考えられますので、かなり専門的な診断(胃カメラなどの内視鏡検査)などが必要となってくるでしょう。

最近の獣医学ではそれらの病気の確定診断に、胃や小腸のバイオプシー(生検、すなわち胃や小腸の一部を取り出して調べる検査)を含めた内視鏡の検査がしばしば応用されています。

嘔吐が起こる多くの病気は胃または小腸(十二指腸、空腸、回腸)の病気ですが、大腸(盲腸、結腸、直腸)の病気でも約30%は嘔吐をします。

表6. 『胃液』『十二指腸炎』または『胆汁液』とは何色だと思いますか?

※動物が、もう吐くものがなくなるまで吐く黄色い液を、よく『胃液』と呼んでいますが、それは間違いで、これは『胆汁液』です。

| 黄色 |

胆汁液 |

|---|---|

| 透明~白色(濁った色) |

胃液と十二指腸液 |

| 黒褐色 |

食血液が入っている。 |

治療は絶食絶水から

治療は絶食絶水することから始まります。つまり、胃や腸の中に食べ物を入れないことです。

胃や腸に異常があるのに、そこに食べ物を入れれば、胃腸運動が起こりますから、状態はさらに悪化してしまいます。したがって、絶食絶水は嘔吐の治療の第一条件となります。

絶食の時間は動物の状態によって違います。嘔吐の症状が軽く、動物が比較的元気なときは通常、絶食を24時間、絶水を12時間行います。そして、24時間の絶食後に消化のよい食餌を少しずつ与えはじめます。

このようにすれば、嘔吐を起こした動物の約50%は治るでしょう。

どうしても喉が渇いているようでしたら、氷を2~3個与えてもよいでしょう。氷には胃の粘膜を冷やし、炎症を抑える作用があるからです。

食餌を与えはじめるときには、消化のよいものにしてください。たとえば、普段ドライフードを与えている場合は、お湯で軟らかくして与えます。

また、ホームメイド食の場合は、ご飯やささ身などを少しずつ与えます。

1度に与える量も少な目にしなければなりません。通常1日1回与えている場合は2~3回、1日2回の場合は3回に分けて与えることが重要です。

全身の衰弱を伴うときはすぐ動物病院へ

元気がなくなったりしている場合は、動物病院で輸液(水分の補給)を行いながら絶食療法を行う必要があります。

したがって、全身の状態が悪い場合は早めに動物病院へ連れて行き、よく調べてもらってください。特に急性の嘔吐を引き起こし、全身の消耗がひどい場合は、生命にかかわる危険性もあります。

もう1日様子を見ようなどと考えていると最悪の結果を招くことも考えられますので、すぐに動物病院へ連れて行ってください。

知って得するワンポイントアドバイス

-出血の処置法-

『愛犬が出血した!さあ大変』と驚いたら、次に何をするべきか少し考えてください。軽度のものなら自分で処置できるでしょう。

- 犬が動かないようにおさえて、傷口の上に直接清潔な布を当てて圧迫する。(直接圧迫法)

- ばんそう膏で布をしっかりと巻く。血が止まらなかったら、もう少し強く巻く。

- また、傷口の少し上のところ(心臓に近いところ)を圧迫して、布で巻くと止血になります。

- ③と同様ですが、丈夫な棒を用いて、ばんそう膏で棒を二回巻き、止血するまで棒をねじります。

Dr.小宮山の健康相談室 下痢の原因と治療-最新の下痢対応法

今月は下痢の対応法についてお話したいと思います。

先月の嘔吐と同じく、下痢は日常で最もよくみられる病気のひとつです。

下痢といっても原因はひとつではありません。あなたの知識が愛犬を守るんですよ!

『Dr.小宮山の健康相談室』より 一部を転載

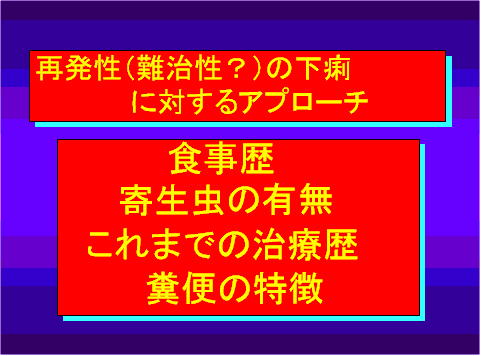

飼い主自身が下痢の原因を考えてみること

動物が下痢をしたとき、それが急性であっても慢性であっても、まず飼い主自身が、なぜ下痢が起こったのだろうかと考えてみることが必要です。

下痢を起こすのは、食べ物に何らかの関係がある場合が多いからです。たとえば、下痢を起こす前にいつもと違うものを食べなかったか、普段より食べ過ぎることはなかったか、拾い食いをしなかったか、などということを考えてください。

また、いつもと違う環境に犬が置かれていなかったかどうかということも重要になります。たとえぱ、お客さんが見えていたので犬が興奮していたとか、普段より多く運動した、などということです。

もし、食事や環境に何かいつもと変わった点があったのならば、まずそのことが下痢の原因であることが疑われるからです。

しかし、そのようなことが一切なく、いつもとまったく同じ環境で同じ食事を食べていたのに下痢が起こったという場合は、その動物自身に大変なことが起こっている可能性があるわけです。

食事の内容によって便が軟らかくなる場合もある

その他、寄生虫が下痢の原因となることもあります。室内犬は年2回、室外犬および散歩をする犬は年4回、寄生虫の検査を受けることが必要ですが、もし検査を受けていない場合は、寄生虫が原因であることも考えられます。

伝染病(パルボウイルス腸炎など)が原因である場合もあります。しかし、1年以内に予防接種を受けていればまず心配ありませんので、前回の接種時期がいつだったかを確かめてみましょう。

特別な持病のある犬では、その持病が下痢の原因であることも考えられます。これまでに受けた治療が下痢と関係があるかどうか、獣医師に相談してみてください。

このようなことを考え合わせて、まず飼い主自身が下痢の原因を探ってみてください。

また、食事の内容によっても便の状態が違ってきますので、注意しましょう。たとえば、お米のご飯を主にした食事を食べると、便は少し軟らかくなります。

最近、動物病院では、消化器系(特に大腸)の病気にかかった動物に繊維を多く含んだ食事を与えるケースがあります。

この食事を食べると、少し軟らかめの便をしますが、これは正常です。こういう特別食のせいで便が軟らかくなったのを、下痢と間違えることもあるかもしれません。

このように、食事の内容によっても便が多少軟らかくなったり、固くなったりすることも覚えておくべきです。

体重が減少すれば原因は小腸にある

下痢の原因となっている部位を鑑別することはきわめて重要です。すなわち、小腸に原因するのか、大腸に原因するのかを診断するわけです。

鑑別法については表に示しておきますが、特徴を要約しましょう。

犬の場合、小腸性の下痢は体重の減少がありますが、大腸性の下痢ではあまり体重の減少は起こりません。理由は次のように説明できます。

小腸は栄養を吸収するところですので、小腸に障害があると栄養が吸収されず、動物の体重が減少したり、貧血やタンパク質の低下が起こったりします。これに対して、大腸の主な機能は水分を吸収することです。ですから、大腸の機能が低下した場合、水分が吸収されないで下痢が起こっても、栄養はすでに吸収されているわけですから、体重の減少や貧血、タンパク質の損失という現象はあまり見られません。

このような知識を私たちは十分に臨床的に応用しています。動物病院に下痢をしている動物が連れてこられたら、必ず体重を測り、次に下痢をする前の体重を 飼い主に聞きます。たとえぱ、1ヶ月間ときどき下痢をしている動物の場合、連れてこられたときの体重が10キロだったとします。そして、1ヶ月前つまり下 痢をする前の体重が13キロあったとすれば、下痢が始まってから体重が3キロ減少したのですから、小腸の病気による下痢だという診断がつけられるわけで す。この診断後に、小腸の病気の原因を調べるわけです。

|

症状 |

小腸性 | 大腸性 |

|---|---|---|

|

体重の減少 |

あり | まれ |

|

糞便の量 |

量が増加 | 正常か減少 |

|

回数 |

正常か増加 | 増加 |

|

糞便の質 |

ゆるい、水様、脂肪便、デンプン漏、メレナ | ゆるいか半生、粘液、鮮血 |

|

テネスムス |

なし | あり |

|

嘔吐 |

見られることがある | 見られることがある |

|

切迫(危急) |

なし | 見られることがある |

|

糞便失禁 |

なし | られることがある |

|

関連症状 |

腹部膨張、腹鳴 | 肛門掻痒、症例によっては便秘 |

便を見るといろいろなことがわかる

下痢の原因となっている部位を判定するには、便をよく見ることが重要です。

粘液すなわちゼラチン状のものが便に付着している場合は、大腸性の下痢です。また、鮮血が見られるときも、大腸が原因であることがわかります。大腸の下痢はだいたい70%が、直接便を見るだけで判定をつけることができます。

これに対して、お腹が膨らんで、口臭とかおならがあり、お腹を押すと腸管に空気が溜まっているのでゴロゴロなるというときは、小腸性の下痢だということがわかります。

また、下痢をしている動物が、喉が乾き、よく水を飲むときも、ほとんど小腸が原因です。

以上のようなことが、下痢の原因になっている部位の判定の際に、最もよく用いられる基準です。

他にも次のようなことが基準になりますが、確実性としてはやや低くなりますので、参考程度に覚えておいてください。

一般に糞便の量が多いのは小腸性の下痢です。頻度が多いときは、大腸性の下痢である確率が高いといえます。

嘔吐を伴う場合はほとんどが小腸の病気ですが、大腸の病気でも約30%は嘔吐があります。便をこらえることができず、その場で出してしまう場合も、ほとんどが大腸の病気です。

下痢を大腸性と小腸性に分ける必要があるのは、どちらであるかによって治療する薬が違ってくるからです。

ところで、犬の場合、大腸性と小腸性の下痢の割合は約50:50です。文献的にはほんのわずか大腸の下痢の方が多いのですが、約半々と覚えておけばよいでしょう。

従来、消化器系の病気は診断を下すまでにいろいろと試行錯誤を繰り返し、なかなか診断方法も単純ではなかったのですが、今では病態生理や原因の研究が進み、症状を観察すれば、病気の推定に必要な有益な情報が昔と比べてかなり得られるようになりました。

食事アレルギーが増えている?

ところで、慢性と急性の違いですが、3ヶ月以上にわたって、継続的にあるいは間欠的に下痢がある場合を慢性といいます。これに対して、3ヶ月以内の下痢は急性です。

以前はほとんど見逃されていたことですが、最近では、ある種の食事に対するアレルギーのために下痢をするケースがあることもわかっています。

この食事アレルギーが下痢の原因であることも、覚えておかなければなりません。アレルギーの起こらないような特別な食事は動物病院などで求めることがで きますので、必要な場合は利用してください。なお、米飯、ラム肉、鶏肉、シカの肉、豆腐、カッテージチーズなどはアレルギーを起こしにくい食事だと言われ ています。

食事の次には便を調べることが重要だといいましたが、動物病院で行う検便は寄生虫検査だけとは限りません。

便の検査によって、脂肪の吸収状態や消化状態なども調べることができますし、膵臓の機能障害なども発見できます。通常、私たちは4~5種類の代表的な便検査を行います。その結果、いろいろな病気が推定されるようになりました。

元気がない場合は徹底した検査が必要

動物が下痢をしていても元気がある場合と、元気も食欲もない場合があります。

元気がある動物についてはさほど心配はいりません。しかし、後者の場合は徹底した検査と治療が必要となります。

通常、それらの検査には便検査はもちろん、血液検査、尿検査、X線検査、特殊X線検査(たとえばパリウム造影など)が必要となる場合もあります。

また最近、有効性が確かめられているものに超音波検査があり、これもかなり有力な診断方法です。嘔吐や下痢が長期間(3ヶ月間以上)続いており、いろいろな症状からは病因がわからない場合は、隠れた原因を突き止めるために、内視鏡(胃カメラ)検査が最も有効になります。これは人間に対して行われる方法と まったく同じで、胃や十二指腸の組織の一部を数ヵ所とって検査する方法(生検=パイオプシー)です。嘔吐をしている動物の場合は、内視鏡を口から入れ、下 痢の場合は肛門から入れます。下痢の症状がひどいときは、口からも入れて調べます。

慢性の下痢をしている動物を生検で調べてみると、リンパ球性プラズマ細胞性胃腸炎が発見されるケースが多く見られます。これは炎症性腸疾患と呼ばれ、内視鏡の発達とともに判明しつつある病気です。

内視鏡を使っても診断がつかない場合は、開腹手術によって十二指腸、空腸、回腸およぴ大腸の生検を行う方法もあります。

慢性の小腸の下痢の原因で多いものはいまあげた炎症性腸疾患(リンパ球またはプラズマ細胞性腸炎、好酸球性腸炎、肉芽腫性腸炎等)の他に、リンパ管拡張症、細菌の過剰繁殖、小腸のリンパ肉腫、吸収不良などがあります。

大腸の下痢の原因で最も多いのは、鞭虫(寄生虫)と突発性の慢性結腸炎(リンパ球性プラズマ細胞性腸炎)です。

下痢の治療

下痢の治療も嘔吐と同じく、まず絶食療法から始めます。

比較的元気な動物は24時間絶食します。元気のない動物は、輸液をしながら絶食することになります。その後、状態に応じて少しずつ消化のよいものを与え ます。決して一度に多くを与えてはいけません。健康なときの3分の1か4分の1程度を何回かに分けて、胃に負担にならないように与えることが大切です。

もし、24時間の絶食中にどうしても動物が喉が乾き、水を飲みたそうにしていたら、氷を与えてください。氷を舐めることによって少しずつ水分がとれ、胃の粘膜が冷やされるので、炎症が誘発されることも少なくなります。

要するに、腸を休めて、それから少しずつ消化のよいものを与えることが必要なのです。

小腸性の下痢の治療には、状態に応じて駆虫剤、抗生物質などが使用され、食事の変更(低アレルギー食)を処方することもあります。

大腸性の下痢の治療は3つに分けられます。抗細菌・抗炎症剤のスルファサラジンの投与、抗ケイレン剤(あまり使用しない)の投与、食事の変更(高繊維食)です。

しかし、下痢の治療法で最も大事なのは食事です。繰り返しますが、まず絶食させ、それから消化のよいもの、または低アレルギー食を少しずつ与えるようにしてください。

消化のよいフードや低アレルギー食は、動物病院で消化器系の特別食として販売されています。特に大腸の結腸の病気には、高繊維食が有効であることが知られています。これも動物病院で販売されています。

愛犬が下痢を起こしたとき、いま述べたことを参考にして、特に深刻な病気の早期発見に役立てて<ださい。

知って得するワンポイントアドバイス

-出血の処置法-

『愛犬が出血した!さあ大変』と驚いたら、次に何をするべきか少し考えてください。軽度のものなら自分で処置できるでしょう。

- 犬が動かないようにおさえて、傷口の上に直接清潔な布を当てて圧迫する。(直接圧迫法)

- ばんそう膏で布をしっかりと巻く。血が止まらなかったら、もう少し強く巻く。

- また、傷口の少し上のところ(心臓に近いところ)を圧迫して、布で巻くと止血になります。

- ③と同様ですが、丈夫な棒を用いて、ばんそう膏で棒を二回巻き、止血するまで棒をねじります。

Dr.小宮山の健康相談室 嘔吐と下痢の総まとめ

9月号では嘔吐の話を、続く10月号では下痢の話をしました。

嘔吐も下痢も、動物がよく起こす症状ですし、前号までに見たように原因もいろいろあります。

そこで、今回は嘔吐と下痢の総まとめをしましょう。

『Dr.小宮山の健康相談室』より 一部を転載

嘔吐や下痢を起こしている動物を診断するには、その状態をよく調べることが重要だということは前回話しました。今回は具体的にどのようにして調べるかをお話しいたします。 現在、私たちの病院では、嘔吐や下痢、すなわち消化器病の症状を起こしている動物に対して、その状態を細かく24の項目に分けて聴くことにしています。これは、病気の予診に、非常に役立っています。そこで、24の項目を表(消化器病の問診表)opens a new windowに示し、一つ一つがどういう意味をもっているのかを説明しましょう。

元気がなくなったら危険信号

①この質問に対する答えが嘔吐である場合、動物が起こしているのは本当に嘔吐なのか、あるいは吐き出しなのかを鑑別しなければなりません。嘔吐には通常、胃および胃に近い部分の小腸に原因していますが、吐き出しは食道の病気だからです。

答が下痢であれば、原因が小腸にあるのか大腸にあるのかを鑑別します。

便秘の場合は、通常は大腸の病気と考えられますが、隠れた原因を調べる必要があります。犬はあまり便秘を起こさない動物です。

腹痛は小腸性の下痢および嘔吐に伴って起こります。

血便は通常、大腸性の下痢と共に起こります。

その他の項目は、嘔吐や下痢が動物の消化管に原因があるのか、または肝臓、腎臓、膵臓、副腎などの他の部分に原因があるのかの鑑別の参考にします。

②病気が慢性か急性かの判定は重要です。嘔吐や下痢が3ヶ月以上続いている場合は慢性、3ヶ月以内ならば急性です。嘔吐は2週間以上が慢性、2週間以内が急性です。

急性の下痢で症状が激しいものは、日数がたてば一層悪くなります。嘔吐を起こすと、動物の水分や電解質などが急速なスピードで失われます。嘔吐のために元気がなくなったときは、早急に適切な処置をしないと生命が危ぶまれる場合もあります。

③嘔吐や下痢をしていても比較的元気な場合と、元気がなくなっている動物をはっきり分ける必要があります。後者の場合には、徹底した検査と治療が必要となるからです。

なお、嘔吐や下痢を起こしていなくても、動物の元気がなくなったときは、重大な病気にかかっている可能性がありますので、同じように検査と治療が必要になります。

ほとんどの病気は食事に関係している

④食事に関することは非常に重要な質問です。すべての動物の病気の3分の1は食事が原因である可能性があり、また3分の2は食事と何らかの関係があるといわれています。したがって、ほとんどの病気は食事と関係があると考えてもよいでしょう。“医食同源”といわれる所以です。

最も理想的な食事は、動物の大きさによって多少違いがあるでしょうが、ドライフード3分の2、缶詰フード3分の1の割合の食事です。動物の嘔吐や下痢が起こる前にどんな食事を与えていたかが、診断の重要な参考になります。

⑤普段と違う何か特別なものを与えた場合、それが原因で嘔吐や下痢が起こったことが推定されます。

⑥特に消化器病に関係のある病気はパルポウイルス腸炎です。以前は犬のぽっくり病と言われ、2~3日で急速に悪化し、死に至る恐ろしい伝染病でしたが、最近は治療技術が進歩し、死亡率も減少しています。

急激な嘔吐が起こり、非常に臭くてトマトジュースのような血便があるのが特徴です。このような症状があった場合は、パルポウイルス腸炎の予防注射の有無を尋かなければなりません。もしワクチンを打っていなければ、その病気がまっ先に疑われるからです。

⑦同じ環境にいる犬の1匹に寄生虫が発見されれば、他の犬にも寄生虫がいる可能性は大きいわけです。

また、伝染病の場合、1匹に発症したら、他の犬にうつらないように対策を考えなければなりません。

⑧嘔吐や下痢をすれば喉が乾くわけですから、水を飲みたがります。特に小腸性の下痢を起こしている動物は、水を欲しがります。

また、消化器以外の内分泌病の場合もよく水を飲みたがるので、それらの病気の可能性も考えてこの質問を行っています。

⑨水を飲む量によって尿の量も大きく変わってきますので、⑧の質問と関係してきますが、これも消化器系以外の病気があるかどうかを推定するための質問です。

過去の病気との関連も重要

⑩過去に外科手術を受けたり、外傷(交通事故などによる)を負ったことが、嘔吐や下痢の原因であったり、何らかの関係があることもあります。

⑪過去に消化器病や寄生虫病にかかったことがある場合は、その再発の可能性もあります。

寄生虫病の場合、動物の散歩コースによって発症する寄生虫病がある程度限定されます。したがって、以前と同じコースを散歩している動物は、前回と同じ寄生虫病にかかっている可能性があります。

⑫過去に病気にかかったときに受けた検査結果や病気の治り具合は、現在の病気を調べる重要なポイントとなります。

⑬消化器以外の病気にかかっている場合でも、二次的に消化器病の症状が現れることがあります。消化器病以外の隠れた病気を発見するために必要な質問です。

⑭現在、投薬している場合、その薬が原因で嘔吐や下痢を起こしていることもあります。通常は投与の初期の段階で起こります。

また、これから投薬する薬とそれらの薬が相反しないためにも、このことは必ず聞いておかなければなりません。

⑮尿の状態・色・においに変化があるとしたら、それは消化器の病気に関係あるのかどうかを調べるために必要です。

よだれも病気のサイン

⑯消化器の病気でも、肝臓や膵臓の病気が関係しているときはよだれをたらすことがあります。また、口腔内、特に歯の病気が原因でよだれが出ることがあります。

⑰最近やせてきたかどうかは、小腸性の下痢を起こしているときは体重が減少しますので、下痢が大腸性か小腸性かを判定するために必要な質問です。

⑱たとえぱ、尿の切迫、つまりその場で垂れ流してしまうというような異常行動があるかどうかも重要です。もし家の中で便をしてしまう場合、それが下痢便であれば大腸に関係する病気でしょう。

便が正常な状態であれば、精神性の行動異常と判断できます。肝臓の病気(肝性脳症)が原因で、行動が変化することもあります。

⑲動物が自分の毛を舐めることによって、毛が少しずつ消化管に入り、それが嘔吐の原因になる場合があります。

嘔吐物に血液が混じっていれば要注意

イ.嘔吐がいつ起こったかは、本当の嘔吐か吐き出しかを鑑別するために必要です。食べた直後に吐いた場合は吐き出しです。

ロ.嘔吐は通常全部または一部が消化されていますし、吐き出しの場合はほとんど消化されていませんので、この質問でそれを鑑別します。

ハ.吐き出しは再び食べますが、嘔吐は食べません。

二.通常、食べ物が胃の中にまで入ると、泡が含まれることがあります。嘔吐は泡が含まれていますが、吐き出しは含まれていません。

ホ.血液が混じっている場合は、重大な病気にかかっている可能性があります。胃内に潰瘍または腫瘍などがあると、血液が逆流することがあるからです。こ の場合の血の色は通常チョコレート色です。鮮やかな赤い血の場合は、肺からの出血が疑われ、緊急を要しますので、すぐに病院へ連れていってください。

へ.嘔吐物が便のにおいがするときは、嘔吐の原因の30%を占める大腸性の嘔吐であることを示しています。つまり、便が肛門から出ないで口から逆流してきたわけです。

また、食べ物の腐ったにおいがする場合は、胃の中に長く留まっていたことがわかります。

ト.腸が閉塞している場合は水も通過しません。ですから、水を飲んでも嘔吐することがあります。

チ.食事を少しずつ与えれば嘔吐しないという場合は、閉塞であれば不完全な閉塞、炎症でもあまりひどくない炎症であることが考えられます。少しずつ与えても嘔吐すれば、閉塞や炎症の可能性があります。

便の色でいろいろな病気が判定できる

イ.下痢便に粘液が含まれていれば大腸性です。

ロ.通常、大腸の下痢はある程度形を残すことが多いものです。また、下痢の程度を示しますし、食べた食事の内容に影響されることもあります。

ハ.たとえばチョコレート色のものは血液が古くなったもので、通常は上部の消化管、つまり胃に近い消化管からの出血が疑われます。鮮血があれば下部の消化管から肛門に近いところの出血であることがわかります。

白っぽい便は膵臓の機能障害と胆管の閉塞によって起こるものです。このように、便の色によっても病気はある程度判定できます。

ニ.大腸の病気は肛門を痒がることがあります。

ホ.大腸の病気では便をもらすことがあります。

へ.便をするとき痛がる場合は、大腸の病気の可能性があります。

ト.小腸の病気はお腹が張ることが多いです。

チ.一般的にいえば、大腸の病気では糞便回数が増えます。

お腹がゴロゴロ鳴るのは明らかに小腸の病気です。

嘔吐や下痢の重要な原因に毒素毒物によるものがありますので、その可能性を調べるための質問です。

性格によっては、いろいろなものを口に入れる動物がいます。何でも口に入れる性格の犬は、異物を飲み込んだことが原因で嘔吐や下痢を起こしていることも考えられます。

以上の項目は、獣医師が病気の診断を行う際に非常に役に立ちます。あなたの愛犬が嘔吐や下痢を起こしたときは、ここで紹介した事項を十分にチェックした上で、動物病院に連れていくようにすれば、診断の大きなプラスになるのです。