デグーの飼い方と病気

デグーの飼育と病気

デグーの特徴

歯が黄色系が特徴で、これが白色系になると病気のサインと考えられている。毛色は暗黄色系の茶色がかった色で「アグーチ」と呼ばれることもある。その他「ノーマル(バイト)」と「ブルー(バイト)」に分けられているようである。デグーは他の齧歯類のように、夜行性ではなく、昼行性であると認識されている、また爪は自身で嚙み切るので、爪切りは必要ありません。しかし歯は生涯伸び続けるので、干草を噛む必要があります。

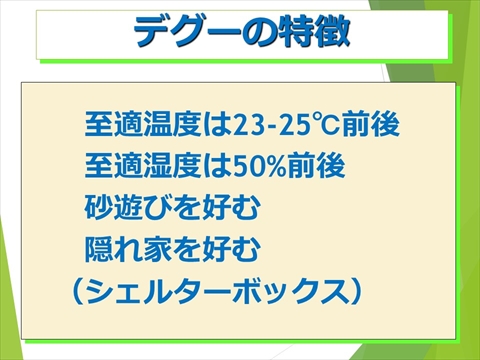

チリの山岳地帯が原産で草食性動物である。知能や愛情がある動物で覚えがよい動物であると考えられています。野生では小さな群れで生活するため、1匹より複数匹での飼育が推奨されているようです。至適温度は23‐25℃前後、至適湿度は50%前後、砂遊びを好み、隠れがを好む(シェルターボックス)傾向にあります。

デグーの飼育

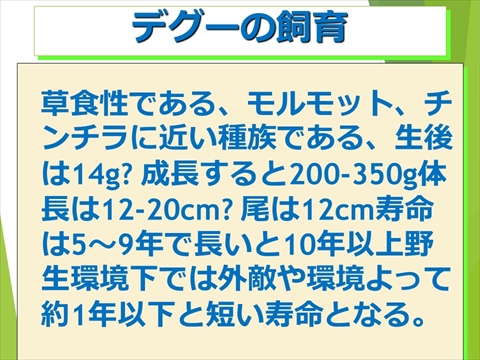

草食性である、モルモット、チンチラに近い種族である、生後は14g? 成長すると200-350g 体長は12-20cm? 尾は12cm寿命は5~9年で長いと10年以上野生環境下では外敵や環境よって約1年以下と短い寿命となる。飼育は、雄と雌、雌2頭で飼育されることが多い。理由はさびしがりやであるゆえ、お互いの音声に良く反応するようである。良く囓るので、食器は陶器、プラスチック製は使用しないこと。脱水し易いので、ボトルで給与することが推奨される。

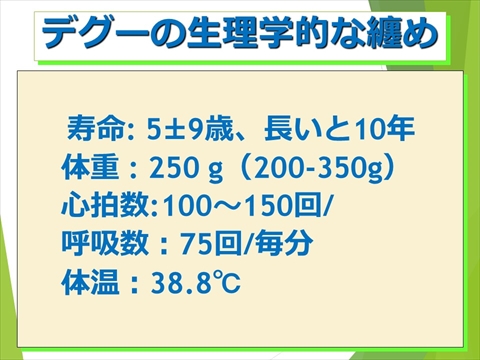

- 寿命: 5±9歳、長いと10年

- 体重 : 250 g(200-350g)

- 心拍数:100~150回/

- 呼吸数:75回/毎分

- 体温:38.8℃

ガラスケージ(金属製でも可能)高さと奥行きのあるチンチラ用の回し車、巣箱、囓り木、トンネル等が必要とされる。最近はデグー用の玩具もいろいろあるようである。脱水し易いので、ウオーターボトルは2カ所で給与すると良い。

デグーの食事

主食が干草で、おかずが、ペレットのデグー用フードと考える。乾燥の野菜や果実は糖の含有量が多く、糖尿病になり易くなると言われ、干草を主に、ペレットフードを補足として与えることが重要です。嗜好性が高く一度食べた食事に慣れると、他の餌を食べなくなることが多いため、食事の変更には苦労する飼い主が多とのことで、最初に与える食事からよ注意して与えることが重要です。

デグーの罹りやすい病気・症状

<歯のいろいろな病気(歯は生涯伸びる)>

症状は食べない、こぼす、開口呼吸、よだれ、歯ぎしり、前足でこする、食べたそうにする、病名として、切歯と臼歯の不正咬合、潰瘍、感染、外傷、歯根膿瘍、歯肉腫とセメント化性線維腫、臼歯破損、仮性歯牙腫、鼻の炎症と感染、歯の損傷と損失がある。干草中心の食事が重要です。

<皮膚のいろいろな病気>

症状は毛引症(自身で毛を抜く、)原因としては、主には白内障で見えないため自身の毛を抜く、または仲間同士の喧嘩傷で起こることもある、または、カビ(真菌感染)、内分泌(ホルモン)、寄生虫(ダニ、ノミ)アレルギー、皮膚炎(皮膚の炎症)、ストレス等いろいろな原因で起こります。清潔、安全、快適な環境で飼育すること。

<耳のいろいろな病気>

症状は引っ掻く、ただれる、腫れる、斜頸、原因としては、外傷、寄生虫、神経病、内分泌喧嘩の傷や、ダニが原因で外耳炎や内耳炎が起こるが、まれに中耳炎や内耳炎で斜頸(頭が傾く)することもある。カビ(真菌感染)、内分泌(ホルモン)、アレルギー、ストレス等いろいろな原因で起こります。

<消化器病(鼓腸、下痢、便秘等)について>

まずは多い鼓腸であるが、これは食べた食事が胃に留まって腐敗して、ガスが貯まってや腸が大きく(拡張)なる状態で、食事が停滞しまうことで、食欲がなくなります。デグーが食べないときは常にガスがあるか疑います。原因は、鼻の詰まり、消化不良、水分不足、誤食(毛が詰まる等)環境の変化、ストレス等いろいろです。便も少なくなります。

<呼吸が早い、呼吸がしにくい>

特に高齢の場合は、心臓病で、心臓の筋肉が薄く広がる、拡張性心筋症と言う病気が起こることがあります。また肺の病気である肺炎、また頭部が原因、例えば口、歯、鼻の病気や頭の何処かの骨の病気でも呼吸がしづらくなる病気があります。

<肥満について>

デグーは完全な草食動物です。正常の体重より30%以上あると肥満と判断されますが、正常の体重が不明なのであまり基準になりません。そんなときは体型(上から横から見て)や触って(肋骨や骨盤が触れるか?腹部に皮下脂肪)で判定します。デグーの平均の体重は正式には発表されていないようですが、おそらく雄は170-300g、雌は200-350gだと思いますが米国の報告では、250gとか、雄雌共に成体で200-400gとかいろいろな報告があります。肥満の原因は?不適切な食事でデグーの食事は、まずは干草(暖めると食べる?)を自由に食べさせることと食事の質は、1高(高蛋白)3低(低糖質、低繊維、低脂肪)と、ペレットの食べ過ぎで(少しづつ減らす)必要以上のエネルギーとなる、と運動不足である。注意すべき点は、お腹が膨れたときです。雌の妊娠(これは解る?)はもちろんですが、お腹にガスがたまったときや出来物(腫瘍等)が出來たときです。これらは肥満ではありません。

<無気力や倦怠感の症状とは>

殆ど他の病気を伴っている状態であるが、何か重大な病気の前兆である場合もある、特に動きが悪い、食欲不振、お腹が大きい、便が少ない、皮膚が乾燥している、等を伴う場合がそうで、この状態はデグーにストレス状態となるの一度は動物病院で調べてもらうことをお勧めします。

<糖尿病>

糖尿病の食事について?

干草の食べが不足して、乾燥の野菜や果実を多く食べるとデクーは糖尿病になりやすくなりますが、近年では自然発生的(遺伝的)にでも、糖尿病と膵島アミロイドーシスが発症することが判明。糖尿病になると急速(4週間以降)に両側の白内障となります。片方だけの白内障は生まれつき(先天性)がほとんどですが、もちろん外傷でも起こります。デグーとモルモットは種類が近いので同じ食事を与えがちですが、モルモットの食事はサトウキビ糖蜜が多く与えてはなりません。デグー食事はデグーの専用食です。また市販のハムスター/スナネズミまたはラットの食事でも代用できます。これらは高蛋白質、低繊維、低脂肪、糖蜜なしで低糖質です。ウサギ、チンチラ、プレーリードッグの食事は、高繊維、低蛋白質、中程度の脂肪でこれも与えません。主な原因は遺伝と食事が原因で糖尿病が発症します。

糖尿病の症状について?

多飲多尿と白内障(両側性)です。典型的には肥満ぎみのデグーが、体重が減り、排尿が多くなり、たくさん水を飲むようになり、白内障で眼が見えなくなります。もし食べなくなったら野菜を混ぜたベビーフードをシリンジで与え、早めに病院へ行きます。イレウスはデグーのような後腸発酵動物では命に関わる病気で、食べなくなった場合に発症します。

糖尿病の血糖値について?

デグーの正常な血糖値についてはあまりよくわかっていませんが、平均値は169mg/dl前後で40頭の調べでは、101~252mg/dlの範囲であったとの報告がある(Veterinary Record 2011,169, 71のV. Jekl, K. Hauptman, E. Jeklova, Z. Knotekらの報告)とあるが私の経験で は80-100mg/kgだと思います。血管に針を刺しての方法なので低くでるのだと思います。通常は尿の試験紙で尿糖を測定する。ケトン体がでればケトージスかケトアシドーシスを判定するため血液を調べる。

糖尿病の治療について?

デグーにインスリン療法はほとんど効果ありません。通常は食事療法(肥満防止)のみで治療しますが、最近になってアルドース還元酵素阻害薬(キネダック錠)効果あると判明しました。もちろん運動療法も併用します。血糖値が高くなると免疫システムが弱くなるため、感染症からの回復が難しくなります。汚れた寝具の中に座っていることによる尿路感染症も起こりやすくなりますので注意が必要です。

<お産について>

雄雌ともに約12〜16週齢で性成熟します妊娠期間は約3ヶ月、86-93日と言われ、雌は体重が220g以上で、繁殖ができる状態になるとの米国の報告がある。雌の発情周期は約3週間で、雄は落ち着きがなくなり、砂浴びと尿のマーキングの回数が増えます。雌も求愛行動として同様に雄に対してマーキングしり、尾を上げたり振ったり、体を震わせたりします。しかし相性が悪いと喧嘩します。雌は普通4~4.5歳まで生むことができると言われ、雄は死ぬまで繁殖の能力を持ちます。胎児数は平均で5-6頭です。多いと10頭との報告もあります。不思議なのは頭数と難産に関係ないと考えられていることです。まれに膣脱も同時におこることがあるようです。

難産とは、どんな状態を言うか?

出産の時期が100日以上過ぎているのに、まだ産まれないことがあります。これにはいろいろな原因(主に栄養の不足?)で起こるようです。まずは動物病院にて胎児が生きているか?を確認することをお勧めします。動物病院では通常これらは超音波検査で調べますが、聴診器で心拍数を聞いて解る場合もあります。妊娠中毒に注意が必要です。

<外傷による出血や尾の脱落>

尾を掴むと、皮膚と骨がしっかり付いていないので、すぐに尻尾が抜けてしまいます。元どうりなることはありません。喧嘩すると、皮膚や眼、耳、尾が齧られることがあります。そんな時は少ティッシュペーパーで軽く抑えると出血が止まることあります。その後は病院での化膿止が必要です。

<ペニスの脱出症とは>

陰茎(ペニス)が出たままとなり包皮に収まらなくなります。陰茎の感染症が腫脹の原因です。清潔な環境(ケージ)を維持する、抗生物質や抗炎症剤の処置するが、時に手術が出來る時もあるが、壊死したり自身で齧ると予後は難しい、早く気付くことが重要です。時間との勝負で命が決まります。

<その他>

寄生虫感染

プロトゾール感染は清潔な環境にて飼育する。多量の野菜が原因?

開口呼吸

胃拡張の結果二次的に起こる

感染症

眼炎、足の裏で起こりやすい

骨折

落下したり、喧嘩したり、爪を引っ掛けたりして起こります。足であれば足を引きずったりします。痛くて動かない

異物

環境、誤飲誤食を避ける

ビタミンCの過剰

不足よりも、与えすぎに注意、モルモット用の食事を与える?従来は体内で作れないからの理由で与えていた?しかし現在では 否定された。

腎不全

主には尿検査で判定するが、尿が出ているか?また細菌感染の有無に注意。

白内障

高齢、糖尿病、外傷、先天的は片目のみ起こる。

関節炎→足を引きずる、歩けない、各々の関節の根本が原因となる。

腫瘍

高齢、骨の軟骨腫、悪性だと癌になる、体の何処かの腫れには注意する

排尿障害

尿がしにくい、失禁、尿が出ない、水分不足(脱水)には5mlを1日に1-2回投与できる。

熱中症

暑い環境、水分補給、換気不足が主な原因となります。