猫の最適な食餌について

ー食事でどこまで病気の予防や回復を期待できるか?(2020.7.14改定版)ー

高蛋白/低炭水化物食の重要性について

- 今回の内容に関連した開示すべき利益相反(COI)関係にある企業などはありません。

猫の栄養学から食餌を考える

健康な猫にはどんな食餌をあげたら良いか?という素朴な疑問にお答えします。猫の健康と深く関係する猫の最良な食餌について解説します。この問題には、様々な事情や社会的な要因が絡んでおり、何が真実なのか、なかなかわかりにくい状況があります。ここでは一切の営利主義を排して、現在の最高水準と考えられる知識と、現在はまだ医学的な確証には至っていないが、今後知るべき猫の最新医学の知見をベースに、世界各国から収集した研究結果を発表し解説します。

基本的な概念は、猫は完全な肉食動物ですから、まずは水分及び蛋白質(蛋白質は胃でアミノ酸に分解されてから体内に吸収される、猫には動物性の蛋白質が望ましい)、脂質(脂肪)、ビタミン、ミネラル、の各栄養素が必要な成分です。あれ?三大栄養素の一つである炭水化物がないのではないか?と思われるかもしれませんが、特に健康な猫の食餌には栄養学的に炭水化物を加える必要はありません(NRC2006)。猫の栄養学では、将来的には炭水化物を「可溶性無窒素物(繊維質を除いた炭水化物)」と言い換える可能性もあると思います。

<猫の最新の栄養学の考え方の方向性>

- 水分+2大栄養素(蛋白質、脂肪)、猫は栄養素として炭水化物を除外?

- 水分+4大栄養素 (蛋白質、脂肪、ビタミン、ミネラル)

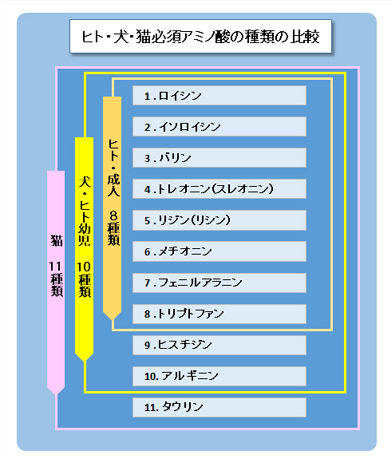

栄養学の言葉の定義でも、必須アミノ酸とは、体内では十分摂取できず、食餌から摂取する必要があるアミノ酸と定義され、ヒトは成人で8種類(幼児10種類)、犬は10種類、猫は11種類:ロイシン、イソロイシン、バリン、トレオニン(スレオニン)、リジン(リシン)、メチオニン、フェニルアラニン、トリプトファン(ここまでが成人)、ヒスチジン、アルギニン(幼児と犬猫で追加)、タウリン(猫のみ追加、ゆえに猫は11種類になる)です。

必須脂肪酸には2つあります。オメガ6系のリノール酸とアラキドン酸です。しかしながら、必須炭水化物や必須糖質(糖質とは?炭水化物から植物繊維を除いたものです)という言葉はありません。ゆえに猫に必要な栄養は、動物性蛋白質、脂肪、ビタミン、ミネラルと水です。

完全な肉食動物の猫は、高い蛋白質の負荷に対処して進化を重ねてきました。ゆえに理想的なエネルギー摂取量は下記をご覧ください。これらは、解剖学、生理学、行動学に由来する、猫の旧石器時代の食餌から成り立っています。現在受け入れられている栄養学では成猫で粗蛋白30-45%、粗脂肪10-30%とされています(1997、2005 AAFCO)。私に言わせれば、これは10年前の古い考え?です。

- 粗蛋白質・・・52%

- 粗脂肪・・・46%

- 可溶性無窒素物・・・2%

(炭水化物として)

(Hewson-Hughes J Expl Bio.2011)

これらの数値はあくまで理想的な数値であり、現在では、実際にこのような食餌を選ぶことは難しいと思われます。例えば蛋白質ですが、チキン、家禽、牛肉、ラム、魚、肝臓または肉またはチキンの「副産物」から得ることができます。成猫用の許容される下限の蛋白含有量は26%、子猫が30%です(AAFCO 2007)。ゆえにこの含有量以下の猫のフードは選ばないのが賢明です。

しかしながら最も重要なのは、粗蛋白の吸収率の問題です。実際にその数字通りに蛋白質が吸収され、体に働いているかが、一番の問題です。例えば髪の毛ですが、粗蛋白(水分等を含んだ蛋白、例えば肉なら生肉で、乾燥肉ではない)は60%もあります。しかし髪の毛の実際の粗蛋白の吸収率は0%です。

ゆえにペットフードの会社に実際の蛋白吸収率を聞いてみる必要があるでしょう。しかし恐らくは明確には答えは得られないと思います。あまり調べていないからです。あり得ない話ですが、鶏の副産物Chicken by product(栄養成分は鶏から)に毛が含まれていれば、計算上は高蛋白になりますが、髪の毛の部分は消化されないので、蛋白質は0%と同じです。

この粗蛋白の吸収率は、コンピューター状の数式で計算できるものではありません。これを明らかにするのは、食餌の給与試験(フードトライヤル)が必要で、膨大な経費が必要です。しかし大体の推定は出来るようです。療法食の代表的な会社の食餌は吸収率が90%前後、一般食の代表的な会社の食餌は、吸収率が50-75%という研究があります。

脂肪の栄養素としての働きは、炭水化物やタンパク質より、約2.5倍も高いエネルギー源となります。例えば炭水化物やタンパク質のカロリー量が4 kcal/gであれは、脂肪は9kcal/gとして効率よく働き、また細胞膜、性ホルモン、胆汁酸の原料ともなり、脂溶性ビタミンを吸収するためにも脂肪は重要となります。

脂肪酸は、「飽和脂肪酸」「不飽和脂肪酸」に分かれますが、不飽和脂肪酸は構造上の特徴から、オメガ3系脂肪酸やオメガ6系脂肪酸(この2つは体内合成できないので食べ物から得る必要があり、必須脂肪酸と呼ばれる)、オメガ9系脂肪酸に分かれます。

本意とする意味は、猫には栄養学的には炭水化物はほとんど必要がないということです(NRC2006)。炭水化物自体があまり必要でないものなのに、なぜ多く含まれているの?と言われると、困りますが、あえて言えば製造過程で混入してしまうからとか、コストが安くなる(動物性蛋白質は高くつく)からであるということです。ゆえに程々の炭水化物で抑える?ここに猫の食餌の難しさがあります。しかしあまりに多すぎる炭水化物は、猫の健康の諸悪の根源と考えられており、このことは後ほど解説します。

“Cat cell is what she eats cell, just like human”

(猫の細胞はヒトと同じように食べた細胞から成っている)

“We are What we eat, Cat are What she eat

(食はヒトなり、食は猫なり)

Cats are what she eat

(猫は食べたもので体はできている)

本来自身で単独で狩りをして食事をする猫(動物)は、その食べる狩りをして得た動物の栄養こそが体の成り立ちです。このことは猫の食事も医食同源(ペットだって医療食同源)です。ゆえに猫の食選びは飼い主さんの責任です。しかし食餌選びは、その猫の健康状態(健康な状態か?病気の状態か?何の病気か)によって大いに違ってきます。まさしく食は猫なり、生命なりです。

最近では人間の医学で、機能性医学と言う聞き慣れない言葉が、まだ一部ですが提案されています。この提案の6大栄養素とは、蛋白質(Protein)、脂質(Oil)、ミネラル(Mineral)、脂溶性ビタミン(Fat Soluble Vitamin)、抗酸化物質(Anti-Oxidant)、ビタミンB群(B Vitamin)で各の頭文字を取り、POMFAB(ポムファブ)と呼ばれています。糖質を除外しています。まさしく慢性疾患の温床である糖質を除いてあるので、まさに猫の医学(食餌)にも、かなり適応できそうです。

まずは猫の食餌により関心を持つことから始めるのが、猫と共存する第一歩でしょう。私達の動物病院で、猫の飼い主さんに、どんな食餌を与えているかを尋ねても、単に「カリカリのフード」と言うだけで、フードの名前、メーカー名を思い出せない飼い主さんが約40%います。猫の健康にとりわけ関心が高い専門医療の動物病院にかかる飼主さんでの話で、一般的な動物病院では半分以下のようです。 それらを解決する良い方法があります。

普段から自身の猫に与えている食餌のメーカー名、周囲の環境、居場所、トイレ、飲んでいる薬(ついでに自身で飲んでいる薬も記録すると便利ですよ)等をスマートフォン等で写真を撮っておくことをお勧めします。また食餌はくれぐれも、体重に基づいて規定量を守ってください。食べるからと多く与えないことが重要です

猫の食餌の概念

大きく二つに分けると、食餌の概念は以下のようになります。

- 健康な時の猫の食餌(病気でない健康と思われる時の食餌について)

- 病気の時の猫の食餌(病気を診断して、その程度に応じて栄養学的に対処する)

まず理解すべき状況として、健康な時の猫の食餌と病気の時の猫の食餌は、その病気の程度によってですが、少し違う概念と理解が必要です。食餌で病気になりにくい体質を作ることと、病気を治すことを目指すのが理想的ですが、病気になると猫はすぐに食餌を一時的にでも食べなくなります。ここが犬とも違う点です。

ゆえに普段の健康な時に、できるだけ自然に近い食餌(キャットフードがない時代の食餌)を与えるのを目指すべきだと思います。しかし猫は何であれ病気になると、まず食欲が低下することが知られています。別の言い方をすれば、食べなければ病気の始まりとも言えます。

ペットフード公正取引協議会の分類では、幼齢期(成長期)、成齢期(維持期)妊娠期・授乳期、及び全成長段階に分かれているようですが、本来は、若齢期(1歳未満の時の場合の食餌)と高齢期(7歳以上の食餌)が重要で、その間の維持期(1-7歳の時の食餌)は成長後なので、比較的、総合栄養食であれば問題はないと思われます。やはり重要なのは、特別療法食(療法食)の存在で、病気を診断した後に、その病気の程度によって、食餌を変える必要があることです。これはヒトの医療でも多くの病気で診断後、食餌の指導があるのと同じだと思います。

当動物病院で推奨する猫の食餌療法は、以下の3種類です。

- 低炭水化物食(健康な猫には、出来るだけ低糖質食をお勧めします)

- 特別療法食(主に病気療養中の食餌で、特定の病気に対して適応します)

- 状況によりローフード、手作り食(主に健康な状態の1歳から7歳の場合)

ペットフードがない時代、猫が人々に飼育されていない時代においての食事は?別の言い方をすると猫の最も自然な食事、理想的な食事とは、何だったと思いますか?猫が日本に来たのは約1300年前の奈良時代のようです。仏教の経典を、ねずみの被害から守るために、中国から連れて来られたようです。猫が人と住むようになったのは、約4000年前頃にエジプトにて、リビア山猫が起源と言われています。

もうおわかりですね、ネズミです。生きた小型の小動物(ネズミ、モグラ、昆虫、小鳥、魚、爬虫類や両生類等)です。これらの小動物は生きているので、全ての栄養素が摂れるのです。 可愛い、可愛い猫ちゃん達が、生きた小動物だけを食べて生きてきたなんて、今の時代から考えると少し驚きませんが?しかしそれが現実です。

猫は小さい犬ではありませんので、独自の食餌が必要です。しかし実際は猫の理想的な食餌は難しいことばかりです。理想的な猫の食餌とは、前記した、直前まで、生きていた小型の動物であるので、なんであれ、それに置き換わるもの、できるだけ栄養成分が近いものを作ろうとしてもなかなか無理がありそうです。どこかで妥協せざるをえない状況だと思います。

では単独で狩りをして(ゆえに自身の体より小さい動物を狙う、多数で狩りをするオオカミ等は自身より大きい動物を狙える)いた時代の猫が1日の必要な栄養を摂るのに、ネズミに例えると、何匹必要なのでしょうか?

答えは7-8匹です。しかし現在の日本の猫は少し小さいので6-7匹でしょうか?ネズミ一匹のカロリー量は30-35Cal(ドライフード15-25粒程度)です。猫に必要なカロリー量は、安静時(室内猫)として1kg当たり50Cal(活動時60Cal、運動時70Cal)として計算すると、1kg当たり50Calです。例えば4kgの猫では200Calは必要となります。すると鼠が6-7匹となります。

猫はそのネズミを捕まえるのに、10-15回試みて、やっと一匹捕まえることができる程度ですので、1日に合計70回は狩りを試みている計算になります。ゆえに猫は1日7-8回も少量ずつ食餌(本来肉食動物は大量の食餌を1回で食べますが、それは自身より大きい獲物を集団で狩りすることが、できる肉食動物のみです)をしていました。この点でも猫は他の肉食動物と少し違っています。ここに猫の食餌は一日に何回与えるべきか?食べる回数は?量は?のヒント(猫は少量頻回の食餌が適している、このため尿のphすなわち酸性、アルカリ性が安定する)が隠されています。

狩りをしていた頃の猫ちゃんたちは、炭水化物があまり無かったので栄養的には問題がない代わりに、何時でもほしい時に又は定期的に採食できるかが問題でした。いつもお腹が空いていたと思われます。それに何と言っても外敵による外傷、出血、細菌感染の問題、ウイルス等による伝染病の問題、毒素、毒物との接触や、偶発的な事故、外は危険がいっぱいの世界でした。現在の家庭で飼育されている猫ちゃん達には、室外の危険が殆ど無くなった代わりに残った問題は食餌の問題です。生きた鼠に変わる良い食餌がないからです。

時と共に時代は変わり、人と動物の関係が見直されてきたこの近代、外から内へ、外の門番や外敵の排除のためから家族の一員として受け入れられた猫ちゃん。さて食事をどうしたものか?の問題のみが残されました。

この問題の対処として登場したのが、キャットフードです。1969年頃から日本でも少しずつ使用され始められたようで、まだ50年程度の歴史しかありません。また日本各地で動物病院が増えだしたのもこの時期です。猫が小型動物を食べた歴史5000年と、キャットフードを食べ始めてからの50年の歴史を比較すると、100:1です

猫の体の中の遺伝子は、猫が狩りをしていた時代とあまり変わりません(少しは炭水化物に耐えられる体質に変化している可能性はあるでしょうが?)。そのために、狩りの時代の栄養に合う遺伝子に、少しでも合わせる必要があります。代々の親が食べた食餌が少しずつその子供の遺伝子に影響します。病気の遺伝子のオン、オフは栄養が細胞レベルで関与していることが分かっています。(実験医学増刊 Vol.28 No.15 特集「エピジェネティクスと疾患」)

1/100の歴史では急に身体は変えられません。猫の食餌は犬やヒトの食餌とは違います。猫は蛋白質や脂肪を多くして、食餌から炭水化物(糖質、糖分)を出来るだけ少なくする必要があります。

肉食動物の猫は、トラやライオンと同じように栄養素の多くは、蛋白質と脂肪から得られます。食べる臓器で言えば、肝臓には2-3%の炭水化物があり、その他胃腸管の中には、もしその獲物が食べていれば、食べたある程度消化された、食渣の炭水化物は1-5%ほどあるでしょうから、少量の炭水化物は昔から、偶発的にでも食べています。例えば、食べていたネズミには、一匹全部を食べたとしても、体全体で5-6%の炭水化物はあったかもしれません。

また鳥類、ウサギ、齧歯動物には9-10%の炭水化物がグリコーゲン(筋肉や肝臓にある糖分として貯蔵されている)として含まれています。 ゆえに総合的に言うと5-8%程度の炭水化物は食べていた可能性はあります。しかしながら、特に若齢の野生の猫はネズミを食べる際に、しばしば消化管の内容物は、食べないで残すことが知られています。これは炭水化物を少なくする、自然の本能と考えられています。

猫における蛋白質の重要性

猫には多くの蛋白質が必要なことは、良く知られた事実ですが、完全にバランスの取れた100%消化が可能な蛋白質を猫に投与すると、猫はその摂り入れた蛋白質を、自身の成長の代謝作用に20%を使用し、維持作用に12%を使用します。

なぜ蛋白質でも、動物性蛋白質が必要なのかと言う理由は、猫は食物の蛋白質をアミノ酸に分解して、エネルギーとして利用しますが、前記した必要な22個のアミノ酸をすべて作ることはできません。

動物性蛋白質は、植物性蛋白質にはないビタミン、アミノ酸、脂肪酸を提供します。猫は多くのアミノ酸やビタミンを合成する能力がない(犬や人は出来る)ため、これらの栄養素は動物性蛋白質に完全に依存しています。植物性には見られない重要なアミノ酸の例はタウリンであり、これは正常なネコの網膜および心機能にとって極めて重要で、これらのアミノ酸がないと、猫は失明や特定のタイプの心臓病、拡張型心筋症を発症する可能性があります。

これらのうちの11個(必須アミノ酸)は食餌から得る必要があります。これらのアミノ酸の含有量は、植物性蛋白質よりも動物性蛋白質が要求量に適応しています。実際猫にどれだけの量の蛋白質が一日に必要かを調べると、以前の獣医学では、健康な猫は体重あたり、1kg当たり約2gの良質な蛋白質が必要であると考えられていました。

しかしこの考え方は最近変わりました。2011年の100匹以上の成猫の研究により、猫は体重1kg当たり4.4gの蛋白質が必要なことが示されました。この結果は偶然か、野生猫について報告されている量と同値でした。 また24匹の成猫の去勢雄を使用した別の研究では、筋肉量を維持するために猫は体重1kg当たり蛋白質を4.5gを少なくとも摂取する必要があることを発見しました。この蛋白質の必要量の研究は、年齢、性別、活動性によっても影響をうけるでしょうから、さらに研究が必要です。できうれば体重1kg当たり蛋白質を4.5gではなく2倍の9-10gがより理想的な食餌に近づくと思います。

人間の各種の研究では蛋白質は、体重1kg当たり0.65-1gとすると、体の小さい猫は人間と比べて4-5倍の蛋白質が必要だと言えます。猫に於ける蛋白質の上限は?どうかと言うと、もし過剰な蛋白を摂取したとしても、消化吸収できずに、体外に排出されるだけですので、通常は問題ありません。しかし極度の腎臓障害の場合はある程度考慮する必要があります。

ゆえにあなたの猫が例えば3.5Kgとすると15g、4.5 Kgとすると20gの蛋白質が必要になります。貴方の使用しているキャットフードで、どの位のg数を食べれば蛋白質が15gや20gなるかメーカーに尋ねるとよいでしょう。

例えば成猫では、普通キャットフードの1日量は、メーカーにより違い、3.5Kgで90-120g(120-350粒)前後ですが、この中に炭水化物、脂肪、蛋白質、水分等が含まれているので、蛋白質のみが何グラムなのか?実際の吸収率は何%か?を知りたいのです。この問題はキャットフードのメーカーに尋ねるのが良いでしよう。蛋白質の量の%の目安はこの項目の後半に記載しています。 食べているキャットフードの蛋白質の量が不足しているかもしれないと考え、そして実際調べたら蛋白質が不足していた!さてそんな時にはどうするかです。その場合は、その不足分を補えば良いわけです。

現在はこの方法はまだ殆ど知られていませんし、未だ少数派の意見ではあります。その解決策はホエイタンパクと言うプロテインのサプリメント(この場合は、プロテインパウダーのような高濃度の粉末状の製品)を利用します。米国ではホエイタンパクは猫用のものが市販されていますが、タンパク質を主成分とするプロテインのサプリメントを「プロテイン」と呼んでいるようです。

人間はこのプロティンを水に溶かしてよく攪拌して飲みますが、猫の場合は、これを食事に振りかけるか、少量の水に混ぜて与えます。できれば猫の食事回数に合わせて1回以上数回で投与します。最低2回は必要と思います。原則的に蛋白質は作用時間が短いので、数回に分けて与えます。

EAA(必須アミノ酸)と言う蛋白質もありますが、現在猫においてはその安全性が確立されていませんので、与えないでください。注意すべきは、プロテイン(Proteinは、蛋白質のこと)のg量と蛋白質のg量は同じではないことです。尚ソイプロテイン(大豆が原料)では効果はあまり期待できないでしょう。衰弱した猫ほど、少しずつ蛋白質を増加させます。いきなり多く与えても、消化吸収ができないからです。消火器症状(下痢と嘔吐等)が出たら一時中止してその後、量を調節します。

猫には乳糖不耐症が存在するのが知られていますので(Beynen, Anton. (2017). Milk for cats)使用するホエイタンパクは、WPI(Whey Protein Isolate)のものを使用する方が無難です。このタイプは少し割高です。これは乳糖を除去して完璧に脱脂してあるからです。WPC(Whey Protein Concentrate)は乳糖が含まれています。米国の人間用のホエイタンパクは、チョコレート味が多いのですが、これはカカオが含まれているので、猫(犬も)には避けてください。必ずノンフレーバー味をお選びください。

理想的には不足分だけ与えます。体重の1kgにつき、5-10です。多すぎる蛋白質はそのまま排出されるので、大丈夫と思われていますが、重度の腎臓疾患の場合は別です。まして、このホエイタンパクは自然の蛋白質ではないので、考え方としては不足分だけ与えると言う考えをお勧めします。

いわゆる現在の猫は、糖質過多+蛋白質不足(及び脂質不足+ビタミン不足+ミネラル不足)と言えるでしょう。できうれば、糖質は、好気性解糖(生体内で酸素を利用して糖をピルビン酸に分解し、エネルギーであるATPを産生する反応過程)で完全燃焼させることです。

しかし現在の猫の多くは嫌気性解糖(生体内で酸素を利用せずに糖をピルビン酸や乳酸などに分解し、エネルギーであるATPを産生する反応過程)で不完全燃焼しています。この原因は糖質過多が原因と、蛋白質の不足からと考えてよいでしょう。

これらの栄養療法は、最近人間の医療で、オーソモレキュラー栄養医学、「栄養療法」「分子矯正医療」「分子栄養学」「分子整合栄養療法」と言われている、新しい学問です。これらは慢性疾患に対応する可能性を十分に秘めています。

蛋白質は体の根幹をなすべき栄養で、いわば家の土台です。どんな立派な家でも、土台が良くないと崩れます。この蛋白質がないと、動物病院で例えればある病気によく効く薬剤を投与しても、土台、つまり蛋白質がなければ十分な効き目が現れない場合があるようなものです。今の時代の猫は、量的な栄養不足でなく、質的な栄養不足です(人間も同じかな?)。

猫の生命を維持するため、健康を保つために蛋白質が必要ですが、生体がもつ重要な性質の一つに「ホメオスタシス(恒常性)」があります。これは生体の内部の変化や環境の変化にかかわらず、生存に適した一定の環境の状態に保たれることを言います。生命とは蛋白質の動的な平衡状態であるともいえるでしょう。

この蛋白質は、体内で貯蔵できないので、毎日十分量の摂取が必要です。厳しく言うと猫は4時間まで絶食は可能です、ゆえに4時間毎には、すなわち1日6回は何か食べていなければならいと言うことになります。猫が長期間栄養を摂れなくなると、例えば長期の食欲不振は、体内の脂肪が分解され、肝臓に蓄積して、猫の脂肪肝(肝リピドーシス)と言う状態を引き起こすことがあります。しかし東洋の猫(農耕民族の地域?餓えとの戦い)は欧米の猫(狩猟民族の地域?)に比べて、長年の飢えによる、遺伝子の変化の関係からか、この病気が少ないように感じます。

とにかくこの蛋白質の重要性は猫にとって、病気の回復にも重大な要因になります。私たち動物病院の獣医師は、この蛋白質の不足を、病歴の聴取と身体検査や、血液検査にて判定します。例えば血液検査の尿素窒素(BUN)のみでもかなり参考になります。

- 猫の正常の尿素窒素(BUN)は約17-35mg/dL前後

- 20mg/dL以下は重度な蛋白質不足

- 20-25mg/dLは軽度から中等度の蛋白質不足

- 30-35mg/dLが理想的です

しかしBUNが低くなるのは、蛋白質不足以外に肝臓機能不全や多尿もありますので、鑑別が必要です。しかし高蛋白食以外の原因でBUNが高くなるのは、消化管の出血、腎不全、脱水等がありますので、他の方法で鑑別する必要があります。尿素窒素(BUN)以外では、アルブミン、総蛋白、ヘモグロビン、コレステロール、赤血球数(RBC)、平均赤血球容積(MCV)等を参考にします。

猫が蛋白質を十分に摂取すると、猫にどんなことが起こるのかを理論的に推定すると、一言で言えば慢性疾患に抵抗すると言えます。詳しく言うと、食欲不振(猫が病気になると最初に現れる症状)になりにくくなったり、周期的食欲不振が改善したり、もちろん体重減少は改善し(治らない場合はその病気を発見し治療すること)適正体重へ、また肥満からの適正体重へ減少も期待できます。

またグルーミングの回数の増加、機敏な反応、排便数の改善(猫は1日1-2回)、気候変動に強くなる、胃腸の調子が良くなる、なによりストレスに対する抵抗性が増す、四肢の冷温が改善、発作の回数の減少、成長不良の改善、生殖不全の改善、先天性欠損症の減少、糖尿病の改善及び、抵抗性が増す、高血圧の改善、癌に対して抵抗する、高齢で起こる甲状腺機能亢進症になりにくくなります。

また貧血になりにくい、認知症になりにくい、免疫システム(フリーラジカルから守る)が改善する、中枢神経系の病気が少なくなる、病気に対しての抵抗性が増す、手術や外傷に対しての回復が早くなる、妊娠、時乳期が安定する、何よりも寿命が延長する、体型が良くなる、皮膚や羽毛の改善、泌尿器系の病気の減少、爪の成長が適正化等が考えられます。

ペットフードの表示について

近頃の猫のペットフードの説明書きに使用されている言葉と言えば、

- ナチュラル・フード(農薬を使用しない、より自然に近いフード?)

- オーガニックフード(有機栽培のできるだけ、自然のままのフード?)

- グレインフリーフード(穀物を使用していないフード?)

- ヒューマングレイドフード(ヒトが食べる品質と同程度のフード?)

- ホリスティク・フード(各栄養素を自然の素材で組み合わせたフード?)

- プレミアムフード(原材料に良質な素材を使用しているフード?)

等、様々に表現されています。現在では、これらの言葉の使用には、AAFCO(アーフコ、全米飼料検査官協会)やFFDIA(フェディア、欧州ペットフード工業会連合)の基準がありますが、各々基準が違い、厳格な規定や法的な規制はなく、発信する側が比較的自由に使用しています。これらは主にその材料の素材やそれを加工する過程を表現する言葉として用いられているようです。これらの言葉の使用法は、ペットフードの表示に関する公正競争規約に示されています。

ペットフードの分類としては、総合栄養食(成長段階における健康を維持できるような栄養素的にバランスのとれた製品)、間食(おやつやスナック又はご褒美として、限られた量を与える)、療法食(動物病院の指導のもとで食事管理に使用)、その他(副食、栄養補助食等)とあるようですが、これに水分(水道から浄水器を使用したものをお勧めします)が必要となります。ここでは断りのない場合を除いて缶詰食といったら、すべて総合栄養食(水を与えれば栄養的には満たされる)の缶詰のことを指しています。間食、副食系の缶詰は除いています。

例えばオーガニックの定義ですが、単に製品の作り方のみを説明しているだけで、その製品の品質や安全性については説明していません。ナチュラルの定義も、AAFCOによると、加工されていないもの、又は、物理的な、加熱、レンダリング(肉骨粉化)、精製、描出、加水分解、酵素分解、発酵のいずれかの処理を受けた植物、動物、好物由来のペットフードの成分とあります。

なおヒトの食餌の世界では、グルテンフリー食も話題になっていますが、このグルテンの過剰反応は現在の所、猫では報告がありません。このセリアック病と言われる、グルテン(小麦、大麦、ライ麦に含まれるタンパク質のアミノ酸が過剰に反応してしまう病気)は、犬でもまれで、近親交配したアイリッシュセッターに特異的に起こるとの報告があります。ゆえに猫の食餌にグルテンフリー食は必要ありません。

また少し馴染みのない言葉で、グレインフリー(グレインは穀物のこと、フリーは不使用の意味)と言うフードがありますが、これは原材料に穀類(米、大麦、小麦、とうもろこし等)は使用していませんと言う意味のことです。穀類は代表的な炭水化物ですから、これらを使用しないこと自体は素晴らしいことですが、穀類以外の炭水化物であるイモ類(ジャガイモやサツマイモ等の使用が多い)やマメ類(エンドウ豆の使用が多い等)を使用していれば、同じ炭水化物を使用していることになります。

ゆえに謳い文句は、炭水化物である穀類を使用していませんとは言っても、別の炭水化物である、イモ類、マメ類を使用しています!と言わないのは、不思議な感じがします。

何かグレインフリーフードは、炭水化物が含まれていないというイメージがあるようですが、もし穀類以外の炭水化物が使用されていればその量と成分を確認する必要があります。例えば、食品100g当たりの糖質が5g以下であれば「低糖質」という分類になるのですが、ジャガイモは100g当たり17.6g、サツマイモは100g当たり29.2g、エンドウ豆(ゆで)は100g当たり17.5g、塩豆は43.6gもあります。だとすればグレインフリーフードの方に炭水化物自体が多いので、余計に悪い?と思ってしまいそうですが、この点は少し説明が必要となります。

確かにイモ類の根菜類は、糖質は多いのですが、これらはビタミン、ミネラルの不足を起こさない非精製糖質(そば、全粒粉パン、玄米、イモなどの根菜類、黒砂糖、蜂蜜等)ですので、量にもよりますが、糖質に関しては普通の糖質より問題になることはありません。しかし問題はその含まれている量です。今の時代グレインフリー(穀物不使用)と名乗るだけで、売り上げは20%程度上昇するとの報告もあります。

しかし現在の所、他の炭水化物が含まれているグレインフリーフードが他のフードより優れているなどの研究結果はありません(Kara M.Burns 2017)。より自然な食事であるとか、猫の健康やアレルギーに良いなどの研究も一切ありません(グレインフリーの真実、タフツ大学の獣医栄養学専門医Dr Lisa Freeman、 Grain-Free Diets – Big on marketing, Small on truth)。うまくマスコミを誘導して、作り上げた世論の高まりのようです。それに便乗しているだけかもしれません。正式な公的研究機関による発表待ちの状態でしょう。

最近では各々の糖質の含有量が本(食品別糖質量ハンドブック-江部-康二)などでも公開されていますので調べることもできます。あくまでも問題はその記載のある蛋白質、脂肪、炭水化物の%や、源材料名(最初に炭水化物でなく、動物性蛋白質である肉系(牛、ラム、鹿等)、魚系(ツナ、サーモン、カニ等)、鳥系(鶏、七面鳥等)があるかの問題です。所謂、肉が基本(ミートベース)、肉が最初(ミートファースト)が重要です。栄養成分は多い順に記載することが決められているからです。

現在の所、AAFCOの規定では、炭水化物の%の記載義務はありません。重要であることを知っているのに、不利益になるから記載を義務化しない?と勘ぐりたくなりますが、良心的に記載している会社(主に特別療法食)もありますので、分かりにくいとは思いますが、炭水化物の素材の記載があっても2-3番以降に記載があるものを選ぶことをお勧めします。

記載のある保証分析値にて必ずお確かめください。目指すべき理想的なキャットフードは、炭水化物が比較的少ない15-20%以下を選び、また動物性の蛋白質由来のフードを選びます。キャットフードは、原材料と保証分析値によって、選ぶことが重要だと思われます。

猫のペットフードは、特にドライフードにおいてそうですが、さまざまな成分が製造過程で使用されているので、単純に一つの食品についての成分がその値を示すのかが疑問でもありますが、あくまでも、広く使用されているAAFCOの基準の保証分析値が参考になります。御覧ください。この記載がペットフードの最低限の基準となると思います。 ゆえにAAFCOの基準にないペットフードの会社は選ばない方が賢明でしょう。

<AAFCO 栄養基準に基づく成分分析一覧表>

- ドライフード

- ウェットフード

但し犬においては、最近の研究で、健康な成犬に米、大麦、トウモロコシ、エンドウ豆についての血糖値の指数を測定したところ、エンドウ豆が最も低い血糖値を示し、米が最も高い血糖値を示したという研究発表があります。しかし注目すべきことは、エンドウ豆ベースの食餌の血糖値指数は、未加工のエンドウ豆の血糖値指数よりも高かったことで、これはエンドウ豆の血糖値指数が調理プロセス(押出)およびまたは他の成分の存在のために影響されたことを示唆しています。(Nutr Res 2012)

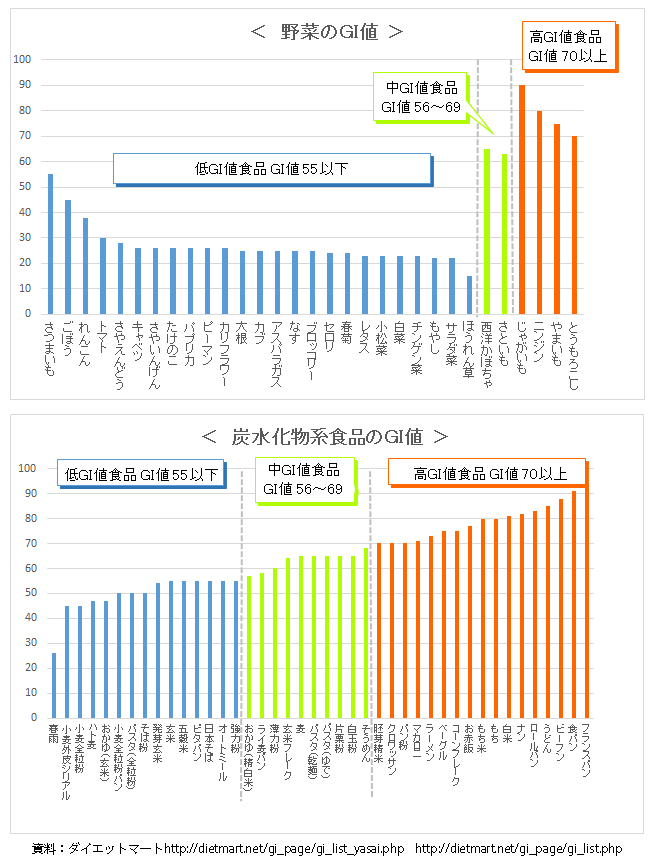

GI値とは、グリセミック・インデックス(Glycemic Index)の略で、その食品が体内で糖に変わり血糖値が上昇するスピードの値を言います。例えばジャガイモはGI値 は90(お米の88と変わらず)と高いのですが、サツマイモは55(GI値は55以下が低値と分類)とぎりぎり低値、エンドウ豆は低値の38です。しかしながら猫は血糖値が上昇するスピードが比較的にゆるやかである動物として知られています。

ペットフードの低糖質のフードの健康上の利点について、ここ最近の10年でかなり多く論議されてきています。また現在ではその論文も増加しつつあります。ヒトでも、血糖値指数の低い食品が体重管理や慢性疾患予防に役立つことがいくつかの研究によって示唆されています。 しかし、より多くの研究が必要だと思います。

現在では、フードの表示は、「ペットフード安全法」によりそのフードの名称、ペットフードの目的、内容量、給与方法、賞味期限、成分(粗蛋白質、粗脂肪、粗灰分、粗繊維、水、の5項目が表示義務化)、原材料名、原産国名、事業者の氏名又は名称の記載義務があります。

しかしこれらは最低限の表示で、一定の指標ですが、まだまだ栄養成分の開示という点では不十分だと思います。できればビタミンやミネラルの情報も公開してほしいものです。現在では炭水化物の%やg数の記載義務はありませんが、猫の健康を左右する重要事項なので、公開して欲しい内容です。人間の栄養成分の開示には必ず炭水化物の%が示されています。

また副産物(by-products)の開示もそうです。Chicken by- product(チキンの副産物)のみより、より明確にチキンの何処の部分の使用なのかの記載が欲しいものです。嘴を含む頭部、爪を含む脚、内臓、羽毛、皮、血腋、糞、肉骨粉等の使用の有無の記載がほしいものです。

また、原料にトウモロコシとあれば、実の部分を想像しますが、外皮、芯部、ヒゲ等の使用の有無は?ゆえに副産物と記載があり、その内容の詳しい記載がないフードは避けた方が無難かもしれません。できうれば輸入品のフードの場合は、ぜひ同じ製品の英語のホームページにて、内容が同じか、特に保証分析値や原材料名等を確認することをお勧めします。またGMO(遺伝子組み換え)の食品か否かの記載も欲しいものです。

キャットフードを購入する場合には不当な表示に注意を払う必要があります。例えば、常識的にも科学的根拠から考えても、加工品であるドライフードに、添加物不使用とか、無添加、自然食(ナチュラル)、天然食等一部でも適応すれば、記載したい気持ちは解りますが、これらはかなり無理がありそうです。

キャットフードを購入する際の最低限の基準として、AAFCO (アーフコ:Association of America Feed Control の基準に従っているペットフード会社を選ぶことをお勧めします。もちろん、これらの基準に従っているからすべて安心とは言い切れないでしょうが、これはペットフードの守るべき最低限の基準と言えるでしょう。

キャットフードを選ぶ際には、まずは獣医師の診察を受けることをお勧めします。まずは身体検査受けてください。その際に、貴方の猫の生活様式、医学的な現在の状態、現在食べている食餌の量と与え方、その他健康に関連する質問があったかが問題となります。より正確には血液検査等も必要になるでしょう。

貴方の食べさせたいフードが本当に、貴方の猫に適応しているか?(もし否定されたらその理由と根拠を聞くことが重要です)健康状態によっては、ある種の食餌は健康に悪影響を及ぼす可能性があるからです。

例えば動物病院でも、ペットショップでも、もし推薦された食餌があれば、その際には、なぜその食事を推奨するのか?何が適応なのか?その理由を聞くことが重要です。これは、あとで後悔しないためにとても重要です。

たとえ動物病院の医師に聞いたとしても、臨床をする医師(獣医師や人間の医師)という職業ほど、その能力に差のある職業はないと言われていますので、自身の過去に培った経験に基づいて御判断ください。

カリフォルニア大学の栄養学専門医の大御所であるDr. Tony Buffingtonと言う教授は、キャットフードを選ぶ際に、以下の3つの重要点を指摘しています。

- 貴方の猫の年齢、体系、環境、健康状態を考慮し、フードのラベルをよく読むこと。

- 原材料名、最初の成分は、純粋に良質な肉であること。その順番(多い順)が重要。

- 保証分析値を調べる(後ほど調べ方を記載します)。

キャットフードの添加物について

最近の傾向として、ヒトの世界に倣ってか、自然志向のフード、添加物のない?と謳った、ドライフードが高価であるにも関わらず、選ばれる傾向にあるようです。これは選ばれるように、目的をもって誘導した結果でもあるようです。例えばマーケティングの戦略として、犬猫の添加物は怖い、危険と思わせるような言動を繰り返して洗脳することです。

また各種のニュースや報道番組などで危険性を疑う指摘をしたが、間違いであったと判明しても、「以前の番組は間違いで、安全でした」等の修正のニュース番組は放映しないので、真実が伝わらないのです。問題は無添加が、謳い文句の通りなのか否かを検証する必要があるのですが、実際には、それらの根拠が示されていない、証明されていなのに、角度を変えて文章のみ口先だけで、主張している場合もあるようなので、注意が必要です。

色々な言葉を考えて、少しでも自然に近づく感じがするように苦労しているような感じがします。例えば、「ナチュラル」に似た表現として「ネーチャー」等ほかの表現がありますが、これらに類似する用語は、化学的合成物及び着色料を使用していないものに限り、表記することができます。これらが厳格に守られているのか各々の検証がなく言ったもの勝ちでは医学は成り立ちません。

「天然」「自然」という言葉はイメージが良く、「人工物」「化学合成」という言葉はイメージ悪いので、表現を別にするのが、世の風潮なのでしょうか?例えば、水は化学的に分析すると、DHMOと言う一酸化二水素ですが、ただの水をコップに入れて、「科学物質の一酸化二水素だけど飲みますか?」と言われたらどう感じますか?(DHMO from Wikipedia)

また気になるペットフードの添加物についてですが、保存料、酸化防止剤、着色料、香味料、増粘安定剤、乳化剤、結合剤等いろいろありますが、特に酸化防止剤や保存料は、効果がないと、カビや微生物の繁殖が起こり、ドライフードの変質(酸化状態になる)が起こり、最後には腐敗が起こるでしょう。日本では分類上、保存剤と酸化防止剤を分けていますが、米国ではより実現的で、判り易く保存剤の分類の中に酸化防止剤も含まれます。

まずは保存料の問題ですが、これはキャットフードの保存性を高める目的で使用されるものを保存料といいます。主に微生物による腐敗・変敗を防ぐ役割や、微生物による食中毒を減らす役割があります。多く使用されているソルビン酸は、毒性が低く、通常の使用量ではペットの健康に影響はないと考えられることから基準値は不要と結論されています。

また細菌類、カビ、酵母に極めて広い抗菌作用を示すことから、保存効果を目的に世界中で広く使用されていて、我が国においても食品添加物(保存料)に指定されています。 また現在の所、ペットフード中のソルビン酸によるペットの健康被害は確認されていません。ペットフード安全法の施行の状況

酸化防止剤について説明すると、フードに含まれる油脂、特に不飽和脂肪酸は酸素に触れると酸化します。酸化防止剤が働いていないペットフードは、酸素に触れて酸化して品質の劣化が起こります。酸化が進むと過酸化脂質という有害な物質が作られます。程度と期間にもよりますが、軽度に酸化したペットフードを犬猫が食べても、あまり気付くことはないでしょうが、風味や栄養価を損ねるだけでなく、健康に悪影響を与え、何となく病気がちな猫になるでしょう。

特に犬の場合(手作り食を食べるから)には、偶然か、手作り食にしたら、見違える程元気になったと時々聞くことがありますが、これは特に天然系の酸化防止剤のドライフードを食べているパターンが多い経験をしています。

貴方の使用しているキャットフードが酸化しているか?匂いを嗅いてもなかなかわからない(湯に漬けて崩して、匂いを嗅ぐとより判る?と主張する人もいますが?又一粒食べてみる、と言う人もいるようですが、これはお勧めしません、せいぜい噛んで味見をする程度?で吐き出す?ならOKかも?この場合は良くうがいすることです)と思います。しかしこれを推定する方法が、全くないわけではありません。

もし貴方の猫の食べ方が、遅くなったり、続けて食べなくなったりする時、いつもと何か食べ方が違うと感じた時に、もしそのドライフードが、封を開けてなくなりかけている(開封後一カ月以上経過している等)残りかけのフードの場合に特にそうですが、同じ銘柄の新しいフードを開封して食べさせると、いつも通り食べるのでしたら、そのフードは酸化して、劣化が始まり、味が不味くなっている可能性があります。もちろん賞味期限にも注意してください。

この酸化防止剤は、合成物質系と天然系に分かれます。

合成物質系(犬猫において安全量は確率されていて、確実な抗酸化作用を持つ)

- BHA(ブチルヒドロキシアニソール)・・トコフェロールの3倍以上の抗酸化作用を持つ。

- BHT(ブチルヒドロキシトルエン)・・・トコフェロールの3倍以上の抗酸化作用を持つ。

- エトキシキン・・・・・・・・・・・・・トコフェロールの5倍以上の抗酸化作用を持つ。

天然系(合成より抗酸化作用は弱い、問題となるのは根拠あるデータと保存状態と期限)

- アスコルビン酸(ビタミンC)・・・抗酸化作用は弱い、熱にも弱いのが特徴である。

- トコフェロール(ビタミンE)・・・大豆、トウモロコシ由来は遺伝子組み換えを使用?

- ミックストコフェロール・・・・・大豆、トウモロコシ由来は遺伝子組み換えを使用?

我国では販売用ペットフードの基準・規格によってBHA,BHT、とエトキシキンを合わせて1500ppm以下と含有量が決められています。これらは安全性に化学的な根拠があり、根拠なしに「発がん性のある添加物であり危険」と言いふらすのは、裏に利益が見え隠れしている場合が多いようです。実際に使用される量の研究によるとこれらの基準の半分以下が多いようです。少ない方が望ましいのですが、少なすぎて酸化防止ができなければ、逆に危険となります。また天然系のミックストコフェロールにも摂取許容量が決められています。

BHA,BHTは1950年代からヒトの酸化防止剤として米国では使用されています。これらのBHA,BHT、エトキシキンの使用ですが、我国で使用を許可しているからすべて大丈夫なのかとの指摘もあります。特に日本は経済の関係で、米国追従型は仕方がないと思いますが、その時には、米国とは一線を引く、ヨーロッパのEU連合の見解、またまったく米国の支配を受けないソビエト連邦ではどうかが参考になります。

ペットフードの米国における規制はAAFCO(アーフコ、全米飼料検査官協会)やFFDCA(連邦食品、医薬品、化粧品法)及び各州の規制で成り立ちますが、EUのFEDIAF(ヨーロッパペットフード産業同盟)は概して米国より規制が厳しいと言われています。そこでも使用を許可し、ソビエト連邦でも英文の発表で調べる限り使用を禁止されていません。

天然系の酸化防止剤は、合成に比べて明らかに酸化を防止する力は弱いので、どれほどの量を使用しているか、その抗酸化作用の安全性の実証をしている、天然系の酸化防止剤を選びたいものです。

天然系の抗酸化作用で、問題視されている点は、その量の違いによる、抗酸化作用の根拠となる、化学的なデータが、合成系と比べて少なく、一般的に安全を謳うのみでは、信頼できるものではありません。どれだけの量が使用されているのか、多すぎてもビタミンE系は蓄積作用があること、また、少なすぎても効果ないので問題なのです。

ビタミンEは脂溶性ビタミンと言って、ビタミンA、D、Kと同様に、体に蓄積する可能性もあります。一方作用の弱いビタミンCは水溶性ですので、溶けて流れるので蓄積作用はありません。合成系のエトキシキンも2日で体内から排出されるので体に蓄積することはありません。ゆえに蓄積しないものは一般的には安全と言われています。結石等の文献もありません。

天然系では強い抗酸化作用を持つビタミンEですが多くが大豆、トウモロコシ由来であり、遺伝子組み換えの問題が一番に指摘されていますが、どれだけ問題があるかは証明されていません。でもどんな由来のビタミンEなのか、遺伝子組み換えを使用しているのかを、明記することが望ましいでしょう。使用していないと記載のないものは、使用していると解釈して良いようです。

また天然由来は生産地の違いや気候の変動によって成分が変わってくる可能性もあり不安定で、原料由来の不純物を除去しきれない場合もあります。さらに加工する際の熱や水蒸気に弱い、故に一概に天然由来が安全ということは言えません。問題は合成物質と同様に品質や使用量の問題です。

合成物質は天然由来より、高い確実な効果、均一な品質を維持しやすい、コストパフォーマンスも良く、加工する際の熱や水蒸気にも強い性格があります。食の安全を守るために

またこの天然系のドライフードの特徴はサルモネラ菌、大腸菌、カンピロバクター等の汚染によってリコールが、合成系よりも多いのが特徴です。これらは過去のリコール情報をみれば簡単に分かります。やはり品質の安定性が弱いのか、その取扱いには合成系より注意が必要のようです。あくまでも、これらは製品によります。すべてではありません。

少し考えてみれば想像つくと思いますが、保存料や合成の酸化防止剤なしで、通常のパッケージで、真空、無酸素、密閉になっていない、常温保存(低温でない)状態で、まして封を切った状態であれば、ドライフードに何らかの変化が起こってもおかしくないと、考える必要があるでしょう。

特に外国産の天然系の酸化防止剤使用の商品は長期間輸送されるので、その分賞味期限が短くなるため、保存場所に注意し、使用する場合は1-2年以内を目標にすると良いと思います。熱心な飼い主さんは、家庭用の自動真空パック器や真空保存容器を使用して保存したり、ビニール袋で小分けにして保存しているようです。

ドライフードは一度パッケージを開けたら、1ヶ月ぐらいで使い切ってください。封を開けたらパッケージごとに密閉容器に入れて保存してください。またドライフードは濡れた手で触ると、カビが生えることがあり、安全性が保てません。またドライフードは冷蔵庫で保管する必要はありません。かえって出し入れの際に、袋の中に結露(カビの原因となる)が生じる可能性があります。直射日光を避けて、涼しい室内で保存してください。

どうしても添加物が気になると思うのでしたら、良い解決策があります。是非にお勧めしたいのが、缶詰です。暗く、無酸素、完全密閉、真空状態、空気に触れないので酸化もしません。このような状態のみが無添加が可能になると思いませんか?

缶詰でも「つなぎ」の成分、添加物の結合剤が入った缶詰があります、これはあまり大した問題にならないと思いますが、簡単に推定できます。つなぎの成分のある缶詰は、缶詰を軽く振っても、中の内容物があまり動きません。軽く振ってみて内容物が動く(ゴトゴトと音がする)ようでしたら、つなぎ成分はまずありません。また缶を開けて取り出すときに、べっとり付くようでしたら、つなぎ成分があります。あっても許可された範囲内ですが、ない方が少しはましだと思います。

ウェットフードのパウチタイプは、つなぎ成分を使用しているようです。また缶詰は、普通は着色料も使用していないはずですが、使用している缶詰もあります。天然系はカロテノイド色素の使用が多いようです。化学合成系のものは、○色番号などのタール系の石油の製剤が多いようです。使用を許可されたものですが、これは人間の見た目を良くするためのものです。

ドライフードは何か「肉」を連想させる、赤褐色系が多いと思いませんか?これは飼い主に美味しそうなフードを感じさせるものですが、犬猫は盲目なので色は判別できません。酸化防止剤のように必要な添加物ではありません。本来は無くてもいいのもですが、不味そうな灰色?色のないフードは売れない?ので色を付けているだけです。できれば色は不味そうなフードを買うことをお勧めします。また缶詰を開けたら、内容物を毎回よく見て、匂いや異物の有無を調べてください。また缶詰の内容物を出したあとには、よく洗って缶詰の内側をよく見て変色の部分がないかお確かめください。

開封後の缶詰は温度にもよりますが、2時間以内に食べきるのが理想的です。使い残した缶詰については「冷蔵庫でラップして保存し、2-3日以内に使い切るのが、基本です。3日間以上は、缶詰の内側のコーティングの成分が弱まり金属と内容物が触れ、金属臭の恐れがあります。容器に移し替えても良いのですが、その際は、お皿に移してラップしてください。しかしこの場合は、少し風味が落ちるかもしれません。

過去にあったペットフードの問題、リコール情報

2007年に起こった米国での中国産のペットフードのメラニン混入事件にてペットフードへの不信感が助長されました。多くの有名な一流のフードの会社の5300もの製品が市場回収されました。腎不全によって死亡したペットは8500頭とも報告されています。(2007年のペットフード大量リコール事件、ウキペディア)(2007 Pet food feed recalls from Wikipedia)。この事件により、関係するペットフード会社は大打撃を受けましたが、これらは、起こってはならない事例なので、経済を優先せずに、安全第一を優先として、大いに反省して信頼回復に努めて欲しいものです。幸いにこれらのメラニン入れのペットフードのロットは日本には被害報告がなく、輸入されなかったようです。

過去にも猫のペットフードにはいろいろな問題がありました。1990年には日本でビタミンDの大量混入のための中毒の事例がありましたが、私の動物病院でもこの頃に診断(脊椎の骨が白くなり驚きました)した経験があります。嗜好性を高めるためとは言え起こってはならないとこですが、この日本の例では、規定の10倍量のビタミンDが使用されていました。猫のビタミンD中毒症、自然多発例および実験的研究

その後、同様の事例が米国でも起りました。2016年の6月に米国産のキャットフードによるビタミンDの中毒が認められ、その商品は市場から回収されています。ビタミンD過剰の可能性のあるペットフードの自主回収情報 -米国

日本でも、ペットフードの安全性についての国民的関心が高くなったことから、2009年6月より、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(平成20年法律第83号)(以下、「ペットフード安全法」)が制定されました。犬・猫用のペットフードに関しては、今まで業界の自主基準のみでしたが、国が基準・規格を定め、表示義務や検査体制の整備を行うことになりました。 PIO-NET(パイオネット)国民生活センター(全国消費生活情報ネットワーク・システム)にも、「ペットフードを食べてペットの具合が悪くなった」「腐敗していた」「異物が混入していた」等の苦情が多く寄せられていますので、時々、PIO-NET(パイオネット)に、ペットフードと入れて検索することをお勧めします。

犬猫のペットフードは常に進化を続けてはいますが、特に猫のペットフードは、なかなかの難問のようです。例えば1987年にDr,Paul Pionが猫の拡張性心筋症(猫の心臓病)の原因をタウリン(Taurine)の不足と発表してから、タウリンが猫のフードに強化されました。それ以前、米国では毎年10,000頭が拡張性心筋症で死亡していました。

更にさかのぼり1970年代にタウリン不足による、猫の網膜障害(眼の病気)が指摘されており、その後1981年にNational Research Councilの提案で、猫のペットフードにタウリンが加えられていましたが、まだ不足していたようです。猫のタウリン要求量は食餌の加工法によっても違ってきますが、現在の基準はウェットフードで2000mg/kg以上、ドライフードではその半数程度と報告されています。(AAFCO2007)

ドライフードによる尿のpHの調節もアルカリ尿から、酸性尿へと変化したためか、以前は猫の尿の結晶(結石)は、アルカリ尿のストラバイト尿結晶(リン酸マグネシウムアンモニウム)が多かったのですか、最近になって高齢猫は特に、酸性尿のシュウ酸カルシウムが増加しました。

これなどはアルカリ尿から酸性尿(pH 6.0以下)なる過程で起こることも疑われており、なかなか調節が難しい事例と思われます。根本的な予防、治療の一環として缶詰食を与え、猫に水分をより多く与えることです。また尿のpHは食餌の回数によっても変化します。数回の食餌はpHを安定させ、1日2回の食餌はpHが大きく上下する傾向となります。(Lewis and Morris,1984)

各ペットフードメーカーの信頼性が問われますが、努力?をしても車のリコールのように不合理?が発生してしまうようです。ゆえに自身が使用しているキャットフードのリコール情報があるか定期的に調べる必要があります。我が国のペットフードの製品のリコール情報ですが、あまり飼い主が知る機会が少ないようです。下記より情報が得られます。調べると以外に多いことに気付くと思います。

できうれば、キャットフードを新しく買う毎にリコールがあったかを聞くなど、情報を調べる癖をつけておくと良いでしょう。また輸入品のフードの場合は出来れば、同じ製品での米国での動向も調べることをお勧めします。

<我が国のペットフード製品のリコール情報>

- 日本のあらゆる商品のリコール情報の中のペット関連:「Recall Plus」

- クロネコヤマトのリコール情報:「リコール・自主回収」

- 米国のリコール情報:「Recalls & Withdrawals」

猫の低炭水化物食について

猫は肉食動物なので、普段の食事には、あえて炭水化物は与える必要がないのですが、この事実がなぜか、あまりはっきり伝えられていないようです。健康な猫であれば、炭水化物はあえて与えなくてもまったく問題はありません。(NRC2006) しかし現実問題として、これは少しむずかしいことです。なぜなら、猫の通常のドライフードには炭水化物が40-50%も含まれています。知らず知らずのうちに、炭水化物の多い食餌を使用している現状があります。

この炭水化物量の多さが最近になって健康上の問題として提起されています。40%以上の炭水化物は、消化機能の低下(下痢、嘔吐、鼓腸等)や高血糖を引き起こすことがあると報告(Meyer&Kienzle1991)されています。

過去の猫の獣医学の報告でも、正常な猫は低炭水化物でも、正常な血糖値は維持されます(Kittlehut 1978)とあります。「哺乳動物であれば、食べ物はいろいろでも、ヒト、犬、ウサギ、馬、成牛、羊、山羊らは(新生児で同じだが、成熟するとやや低い)でほぼ同じ(kaneko1989)となります。しかし体温の高い鳥類の血糖値は高く200-300mg/dlもあります。これは飛ぶために、ブドウ糖の消費が激しいので、常に食べていることと関係があるのだと思います。それゆえに鳥類の体温は40-42℃もあります。

炭水化物を摂らなくても血糖が正常に維持できる理由は、脂肪や蛋白質に比べて、糖質は少ない酸素消費量でエネルギーを生み出すことができるので効率が良いのですが、脂肪や蛋白質(アミノ酸)が糖質の代わりにエネルギー源ともなりますし、肝臓ではアミノ酸や乳酸、脂肪から分解されたもので、血糖(ブドウ糖)を作っているからです。また、細胞も糖質が無くても脂肪や蛋白質のアミノ酸を燃焼させてエネルギーを作ることができ、脂肪と蛋白質、ビタミン、ミネラル、水があれば、細胞を作ることができるので、身体を正常に維持することができます。

また過去の獣医学の文献でも、猫は多量の炭水化物を効率的に利用する能力には限界があると報告されています。例えば、猫の小腸ではスクラーゼ、ラクターゼなどの二糖類の分解酵素の活性が低い(Kienzle1993)、猫の唾液中にはアミラーゼがありません、また膵臓のアミラーゼも、猫の場合は、犬のわずか5%しか産生しません(Kienzle1987,1993)。そのため食餌中の炭水化物の著しい変化には対応ができません。

また猫は小腸内の細菌数が多い(Jhonston 2001,Gruffydd-jones1998)ことでも知られ、これが蛋白質や脂肪の消化率を良くしている(Zoran2002)と考えられています。猫の盲腸は瘢痕の程度しか存在せず、結腸も40cm程度しかなく短く、大腸内の細菌発酵による食物繊維やデンプンの利用が制限されていることを示唆しています。(Morris & Rogers 1989)

猫は食べ物をそのまま殆ど噛まずに、舌を上手く働かせて飲み込みます。猫は歯を上下に動かすのみで、左右には動かしません。猫の歯の多くは、臼(うす)のようにすりつぶす働きのある歯にはなっていません。雑食動物特有の裂肉歯(carnassial tooth)は猫には瘢痕程度しかありません。ゆえに歯の構造から考えても炭水化物は不要なものと想像がつくと思います。

また猫は体の長さに対して腸の長さは約4倍で、人間は約10倍と言われ、腸が短い程、肉食動物に適していて、草食動物のウシや羊では腸の長さは体長の約20-25倍もあります。この理由は植物である草は消化や吸収が悪く、ゆっくり時間をかけて分解しながら吸収するので、腸が長い必要があると考えられています。 また猫は犬と違い、肝臓のグルコキナーゼ活性が働かないので、炭水化物の代謝能力を制限しており(Kienzle 1993,Mcdonald et al. 1984)、猫の肝臓はフルトキナーゼも欠損している(Mcdonald et al. 1984)等、様々です。

また猫は犬と違い、リノール酸を不飽和化して、アラキドン酸を合成することは出来ません。(McLean & Monger1989)よって猫ではリノール酸もアラキドンサン酸もEFA((Nitrogen Free Extracts)=可溶無窒素物(ほぼ消化される糖質の量))となります。

最近、欧米では、特に肥満猫にはキャトキンス・ダイエット(これは造語で人間のダイエットの世界では、15年程前に、この低炭水化物食を提唱して、有名となったDr.アトキンスのダイエットをもじって、猫の場合はCatkins’diet(と呼んで話題作りをしているようです)を与えるように勧める欧米の獣医学の栄養学の専門医の意見が多くなりつつあります。

ヨーロッパでは、特に糖尿病の猫にLCHP Diet (低炭水化物・高蛋白)食をと言われ始めていて、論文も出ています。(Br J Nutr. 2012 May;107(9):1402)

Put your fat feline on ‘Catkins’ diet.

(肥満猫にはキャトキンス・ダイエットを与える)

Put your feline diabetes on ‘LCHP’ diet.

(糖原病の猫にはLCHP・ダイエットを与える)

このことが最近ヒトの世界でも話題となっています。炭水化物を殆ど摂らない食事はケトン体食と言われ、これを猫に与えるということです。ケトン体は体内の脂肪の分解によってできる物質で、炭水化物ではなく与えられた大量の脂肪からブドウ糖が作られます。脂肪から作られたブドウ糖は血糖値が上昇しません。

猫が5%以下の低炭水化物の缶詰食を常食しているかは、猫のケトン体を測定すれば判ることがあります。最も簡単なのは、尿による試験紙です。ますはケトン体が⧺以上と判定できればかなり良い状態です。また尿よりも、より正確で簡単な血液検査もあります。例えば、血を一滴、試験紙に垂らすだけの方法(フリースタイルプレシジョンネオ™)等、これらの検査法も役に立ちます。

猫がケトン体の体になれば、特に肥満、糖尿病、癌、痴呆、癲癇、アトピーに強い体質の猫になると言えます。ヒトの医学では、スウェーデンがこれまでの低脂肪を改めて、2016年10月に’LCHF’ diet(低炭水化物・高脂肪)食を西側諸国では初めて国として推奨しました。

- →猫にはLCHP Diet (低炭水化物・高蛋白)食を勧める。

- →人間にもLCHP Diet (低炭水化物・高脂肪・高蛋白)食を勧める?

この低炭水化物の言葉の定義ですが、現在では、低炭水化物食と分かりやすい言葉が使用されています。問題はどれだけ炭水化物(糖質)を低くするかですが、一般的には40%以下のことをいうようです。

低炭水化物食の別の言い方には、糖質制限食(より厳密に言うと、炭水化物とは、糖質と食物繊維を合わせて言うので、糖質(炭水化物から食物繊維を引いたもの)のみを制限し、食物繊維を制限しない食餌のことを指す意味合いもある)、ロカボ(ローカーボン、低い炭水化物)、低インスリンダイエット(インスリンを出来るだけ低く抑えるため、糖質を避ける)、カーボカウント(これは食餌中の炭水化物量を計算する単に炭水化物を計算するだけで低炭水化物とは違いますが、計算して低く抑える意味で使用されているようです)等があります。

人間の栄養の世界は約10年前から劇的に変化しているようです。ペット栄養の世界でも遅ればせながら、ごく最近になって、変化の兆しが明らかになりつつあります。特にペットの世界の栄養の分野では、どうしてもペットフード会社の研究が中心(お金になるから?誰がお金にならない研究にお金だすの?)になるのは、いたしかたないと思いますが、より情報の公開を進め、より安全な食餌の開発を進めてもらいたいと思います。

またペットの世界では、どうしてもまだ犬の研究が中心で、猫の研究は常に遅れるのが現状です。しかし最近は「ネコノミックス」の関係で少し見直されている兆しも見受けられます。今回のこの情報も、賛否両論があるのを知りつつ、遅ればせながらではありますが、いろいろと論議をされることを期待し、時期到来との判断から、誰も言わない?知っていても言わない?このキャットフードの真実を発表しています。

猫の肥満と糖尿病と炭水化物

最近、肥満が代表的な原因である猫の糖尿病が、増加傾向にあります。「猫が炭水化物を多量に含むドライフードを食べ始めたから」説が最近有力視され始めています。ただ、最新の文献での肯定情報はいまだ一つのみ(Ohlund et al,2016 Epidemiological study)で、他の2-3の古い文献では否定されています。しかし理論的や解説的なものは数多く存在します。

猫は炭水化物(糖質と考えてください)を食べなければ血糖値は上昇しないと考えてください。どんどん炭水化物を食べさせられているので、膵臓からのインスリンがどんどん出続けているうちに、ついには疲れはてて、少しずつしか出なくなり、糖尿病となるとの論理からこの説は成り立っています。炭水化物をどんどん食べさせて、血糖値をどんどん上げさせてインスリンを打つことを勧める、という状況に陥っていると解説されています。

猫が炭水化物(糖質)を摂るとなぜ肥満になるのでしょうか?糖質が体に入るとインスリンが膵臓から出て血糖を下げますが、大量のインスリンは脂肪細胞に血糖が運ばれて、脂肪に蓄積され蓄える働きがあるので肥満の原因となるのです。肥満は「慢性炎症」の原因となります。

この慢性炎症の検査は、犬ではヒトと同じように「CRP」値で判る(ヒトでは最近超高感度CRPにて健康診断にも応用されているようです)のですが、猫にはCRP値は参考にならず、「SAA」血清アミロイドで測定します。CRPとほぼ同様の挙動(80%)となります。猫のSAA値はCRPのようにステロイドの影響も受けません。

この過程はヒトも同じようで、猫の肥満は3.9倍糖尿病になりやすいのです。しかしながら肥満の猫の体重のコントロールは、1週間に1-2%まででそれ以上の体重の低下は危険となります。ゆえに急速な低炭水化物は、肥満の場合は注意が必要です。

また肥満だからと言って、猫に絶食させると危険なことがあります。欧米では猫は3日間食べないと、肝臓のリピドージス(肥満の猫の肝臓に脂肪が溜まり、肝機能障害を起こす病気)になると言われていますが、アジア(オーストラリアも含む)の猫はそう簡単に肝リピドージスにはなりません。しかしながら猫は絶食(鳥類と同様に)をしてはならない動物の代表格です。実際では無理でしょうが、理論的には猫の絶食の限度は4時間までとされており、特に肥満の猫には注意が必要です。

犬猫の糖尿病は、ヒトの糖尿病とどう違うの?とよく聞かれますが、犬の糖尿病は、ほとんど全てでインスリンが絶対的に不足するタイプであり、ほとんどがタイプ1(必ずインスリンが必要となる、インスリン依存性)の糖尿病です。人間では小児に多いので、小児型の糖尿病と呼ばれたりすることもあるようです。

しかしながら、猫の糖尿病の多くは、人間で言う、タイプ2の糖尿病でインスリンが全く出ないのではなく、少しは出ているタイプが多いのです。俗に成人型糖尿病とも呼ばれます。ゆえにこの猫の糖尿病、早く発見して治療すれば、離脱(寛解)治療(インスリンが必要なくなる治療)が可能となる場合があります。 幸運なことに猫ではヒトで認められる3大副作用、神経麻痺、網膜症、腎臓障害等は寿命が短いので殆ど起こりませんが、併発疾患や持続性のストレスがあると、糖尿病性アトアシドージスを発症することがあります。

欧米の猫専門病院では、糖尿病に精通した獣医師が、糖尿病をできるだけ早期発見し、早期のインスリン療法で、インスリンが一時的にでも要らなくなる、離脱(寛解)治療を目指すことが行われ、離脱率を発表し、競い合う風潮さえあります。少なくても正しく治療すれば初期であれば30-40%は一時的にでもインスリンから離脱できます。

蛋白質、脂肪は直接的には血糖値を上昇させません。脂肪は血糖値を上昇させず、ゆえにインスリンの分泌はありません。蛋白質は少量のインスリンを分泌させますが、グルカゴンも分泌させるので、血糖値の上昇はほぼありません。炭水化物のみが血糖値を上昇させます。膵臓から出るインスリンは血糖の上昇を抑えるが炭水化物を多く食べて、インスリンを働かせ過ぎると、膵臓が疲れてきて、糖尿病になります。猫に知らないうちに炭水化物を食べさせて糖質(砂糖)漬けにしないように心がけること、これが猫の健康の第一歩です。

猫が糖質を食べて、血糖値が上がり、インスリンを大量に分泌して、筋肉細胞に血糖が蓄えられ、余った血糖は全て中性脂肪として蓄えられると言う過程を取ります。

要するに猫に糖質(砂糖)を与えないと言うことです。猫の食事の嗜好性は、「甘み」ではありません。蛋白質と脂肪です。糖質を与えて血糖値を上げて、無理にインスリンを出させる、これが猫の肥満の原因の一つです。ゆえに昔の野生の猫にはこんなことは起こりませんでした。

この猫の砂糖漬けの問題は、重大な問題で、砂糖を食べると、空腹の時間が短くなり、栄養が不足する恐れがあります。また砂糖は酸性の食べ物ですから、食べてそのままにしていると、体が酸性に傾きます。猫の身体は弱アルカリ性ですから、酸性に傾くと老化します。身体が自然にアルカリ性に直そうとすれば、大量のビタミン、ミネラルを必要以上に消費していまいます。

猫が通常の40-50%の炭水化物のドライフードを食べているとすると、4kgの猫で、14-38g の糖質を食べていることになります。と言うことは猫が毎日「角砂糖」を4-9個も食べている(糖質量1個4gとして計算)ことになります。

また炭水化物(砂糖)はドーパミン作用があり、気分が良くなる?ので、また体がまた欲しがります。これが砂糖の中毒作用です。砂糖は血糖値を急激に上げて、またインスリンで急激に下がる、これを繰り返していると、身体の反応が悪くなり、体重が重くなり、体のセンサーが十分育ったと勘違いし、早熟になり、ホルモンの乱れ等にも関係して多くの疾患を引き起こす原因となる可能性もあります。それらが体全体の炎症反応を引き起こします。

糖質が多い猫は、睡眠にも問題がでてきます。寝ている間に血糖値が上がると、アドレナリンが出て、コルチゾール値を上げ、血糖値が下がると、逆に下がる、といった具合で安定しません。すると睡眠を妨げ十分に休息が取れません。猫はヒトの2倍ぐらい睡眠時間を取りますが糖質が多いと、睡眠が浅く、あまり寝付けないようです。

猫の血糖値が上昇するこの問題は、食餌の面だけでなく、メンタルな面にもいろいろと影響を及ぼします。例えば猫は興奮すると、血糖値が上昇します。180mg/dl以上も簡単に上がります。一昔前は動物病院で血液検査をし、血糖値が高いのみで、糖尿病の症状もないのにもかかわらず「糖尿病かもしれないと言われたことがある」とよく聞いたものです。

ゆえに猫ちゃんたちには、興奮(耳を立てる(イヤーアップ)、耳を後ろに倒す(イヤーバック)もっと興奮すると耳が後ろに平になる(イヤーフラット)をあまりさせないようにし、ストレスは程良い程度で、くつろいで、ゆったりと過ごしてもらいましょう。猫は三次元の動物ですから、高い所も作り、猫の居る場所には、空気清浄器を使用すると良いと思います。また出来るだけ猫と同居する場合には、同じ部屋では煙草を吸わないことが原則です。猫は体型に比べて肺の容積が少なく、犬よりも肺の病気が多いからです。特に高齢の猫はそうです。

十数年前に来日した米国の放射線の専門医である、Dr.Sam Silvermanは日本の犬猫の肺は、米国の犬猫の肺より概して、同じ年齢でも肺の炎症(肺が汚い)が進んでいる。これは煙草の煙が関係しているのではないか?と提起していました。喫煙と関係するペットに対する弊害を参照してください。

猫は室内飼いが原則です。そのために運動はあまり出来ないでしょうから、その代わりにマッサージ療法を取り入れることをお勧めします。これは究極の運動療法の代わりとなり、全身の血行の改善、消化管機能改善、ストレスに対する自律神経のバランスを整える3大効果が期待できます。1日に数回、ストレスにならない程度で行ってください。特に食餌の前に行うと良いでしょう。前記したように、野生の猫は鼠を得るのに、1日に合計70-100回は狩りを試みていたと言われています。

もちろんマッサージ以外にも、階段の利用、安全な玩具、段ボール箱、爪とぎ(縦置き、横置き、タワー型、ベット型等いろいろあります)等を用意して、猫にリラックスしてもらいましょう。特にお勧めは段ボール箱です。猫がその中に隠れたり、安定していれば、上に乗ったり(猫は高い所が好き、安全で見晴らしが良い所)して猫がリラックスできます。最近は動物病院でも、ケージの中に段ボール箱を設置する動物病院が増えてきました。猫といっしょにリラックスし、共に幸せを感じる時を共有しませんか?伴侶動物が人生に与えてくれる100の恩恵を、参照してください。

意外な盲点は、猫を撫でている時に、イヤーアップ、イヤーバックが続けてあれば、緊張してストレスにあるが、飼い主だから、猫が我慢していることも考慮してください。猫のストレスと言うと、猫が「唸り声をあげて」怒っている時にストレスを感じていると思うでしょうが、これは意外に「ストレス発散」の行為であまりストレスにならない場合もあります。ゆえに不要な持続性のストレスは、猫に持続性の血糖値の上昇を来すことになり、避けなければなりません。

癌について

ヒトの健康問題で最近では「人類の健康は糖質(砂糖)との闘いから始まる」とも言われているようですが、猫はより野生に近いので、この問題はより切実です。その解決法はヒト(甘い罠には弱いから)より、比較的簡単です。ドライフードを少しにして、ウェットフード中心(例えば缶詰食、以下は缶詰食と表現しますがウェットフードのことです)にすれば多くは解決します。

また「癌」と言う病気もそうです。例えば、人間もそうですが、蛋白質と脂肪を食べても癌細胞は成長しません(これは蛋白質と脂肪を食べていれば癌にならないと言う意味ではありません)。癌は「甘み」が大好物なのです。癌は甘みによって成長しています。要するに炭水化物のみが癌の栄養源となります。炭水化物が少なければ、癌細胞から生産される、乳酸塩の生産を阻害するのに役立ちます。癌細胞は貪食能が強く、栄養を糖質から得ています。

最近ヒトの医学では「癌」の検出に「PET検査」が用いられています。PET検査は、癌細胞が正常細胞に比べて3~8倍のブドウ糖を取り込む、という性質を利用して、ブドウ糖に近い成分(FDG)を体内に注射し、ブドウ糖(FDG)が多く集まれば、その場所は癌と判定するというものです。

またヒトの癌治療の最前線である、プレシジョン・メディシン(精密医療)は、遺伝子検査によって、癌の治療薬である、分子標的薬を選ぶのですが、その際に使用されるのが、遺伝子カプセルです。これにもブドウ糖が用いられており、その理由は、癌細胞に到達しやすくしているのですが、動物医療ではまだこれらの医療はあまり応用されていません。しかし現時点でできること「糖質を出来るだけ断つこと」は可能です。

しかしこれだけでは癌の増殖をある程度抑えるだけですが、少なくても癌がある動物には、炭水化物で癌を育てるのではなく、蛋白質と脂質を与えて癌を飢えさせる考え方が良いと言うことです。要するに出来るだけ、低炭水化物食にして、脂肪(特に中鎖脂肪酸)を多く摂取すると、不必要な多すぎるブドウ糖が減少するので、必要以上のブドウ糖を癌細胞に与えずにすみます。正常な細胞はケトン体を利用してエネルギーが得られるので問題ありません。

それが証拠に過去の野生の猫には癌と言う病気は少ないものだったようです。その一番の要因は寿命の短さですが、それ以外の主な要因として「低炭水化物の食事」と考えることも可能でしょう。米国の発表では犬の47%、猫の32%が癌で死亡(MAFAHS 2000)しています。

即ち犬の半数、猫の1/3は癌と言う病気で死亡しています。ヒトの世界では男性の半数、女性の1/3が癌で死亡している事実と何か似ているようです。これだけ医学が発達しているのに不思議だと思いませんか?これは公式見解ではありませんが、私が思うに、主な要因として「猫に必要以上の炭水化物が与えられていること」があると思います。同時にこれを打ち消す方法も探らなければなりません。

私が動物病院を開業した42年前(1977年当時)は猫の癌は10頭に1頭と言われました。医学が進歩した今日でなぜ猫の癌がこれ程増加しているのか、「寿命が延びた」「診断技術が向上した」だけの理由ではこれほど増加しないと思います。

ケトン体食でつくるケトン体質。その注意点

現在、欧米では、猫に超低炭水化物食(5%前後)を食べてもらい、猫の体を「ケトン体」の体質に近づけることが、最も寿命を長くする究極の方法と考えている獣医学の栄養専門医が多くなりつつあります。しかし猫はヒトと比べて、なかなかケトン体が出にくい体質のようです。。

痴呆症もしかり、糖質は脳内のβアミロイドの蓄積の原因となります。猫の難治性の癲癇の治療にも、薬剤とこの超低炭水化物食の併用を試すことをお勧めします(しかしまだこの方法の研究発表はありません)。ヒトの幼児の難治性癲癇の治療にも低炭水化物食が使用されています。これは炭水化物を殆どまったく与えない食餌、すなわち「ケトン体食」を与える治療で、現在ではヒトの医療では、薬の効かない小児の難治性の癲癇に適応されているようです。この治療は保険でも認められています(2016年4月より)。猫の癲癇に、この方法が有効かはまだ検証されてはいません。

しかし、ある病気の状態において、この低炭水化物食を使用しないほうが良い時があります。時には危険となる可能性があります。以下に述べますが、このような場合のみ、ある程度の炭水化物(主に食物繊維等)が必要になる場合もありますので、注意が必要です。

例えば猫の糖尿病でインスリン治療中の猫を、このより進んだ糖質制限食(特にスーパーと呼ばれる炭水化物殆どなしか全くなしの食餌、すなわち「ケトン体食」の状態にしようとすると、血糖値が上がらなくなるので、インスリンが効きすぎて低血糖となり、危険な状態になることがあります。炭水化物の%と相談しながら、インスリンを調節する必要があります。

この方面に詳しい獣医師と相談しながら行ってください。この事例は、ヒトの糖尿病の方が、医師に黙って糖質制限をし、血糖値が上がらなくなっているのに、いつもの血糖値を下げる薬やインスリンをし、低血糖になる事例が多いのとまったく同じ状況です。

最近では日本でもヒトの食餌の世界で、この低炭水化物ダイエットが話題になっています。ヒトも遺伝子的には肉食動物(人類の歴史700万年で、約1万年前から農耕を始め炭水化物を食べ出したので、人類が生まれて、1/700以下の炭水化物の歴史でしかない)の食事が適当とのことで、とりわけ戦後の飽食の時代でこの問題が脚光を浴びたのかもしれません。

特に健康な猫の食餌をいかに「ケトン体食」にするかが問題です。経験上これはかなり難しいようです。いわゆる、ケトーシスの状態にするのです。いかに猫をケトーシスの状態にするかが究極の猫の健康法です。

猫の体がケトン体の体質になったかどうか判定するのは、比較的簡単で猫の尿のケトン体を測定すればよいのです。尿検査のペーパーを用いて、ツープラス(⧺)以上で合格です。またより正確に測定するには、血糖値を測るように、血液検査でも簡単にケトン体が測定(β-ケトン測定電極Ⅲ、フリースタイルプレシジョンネオを使用)できます。

誤解しやすいのは、ケトージスとケトアシドーシスの違いです。名前が少し似ています。

- ケトーシス(ケトン体上昇)・・・健康に良い状態、元気である

- ケトアシドーシス(ケトン体上昇)・・・健康に悪い、時に危険な状態、元気なし、血糖高い、酸性、脱水。猫では糖尿病性アシドージスが有名である。

致死的なケトアシドーシスとは、血液中にケトン体が増加して重炭酸イオンの緩衝機能が働かなくなり血液が酸性に変化した状態を指します。コントロールが出来なくなったケトーシスの状態です。しかしこのケトアシドーシスは、絶食、糖質制限食では起こりません。ケトアシドーシスと診断するには、血糖値が異常に高い状態で、血液が酸性になって、ケトン体が出たらこれは、ケトアシドーシスです。通常脱水も伴います。直ちに集中的な治療が必要です。猫の糖尿病の治療中に起こることが多いと思います。または糖尿病が治療されない状態が長く続くと起こることがあります。

キャットフードに含まれる炭水化物について

なぜキャットフードに、より多くの炭水化物が使用されているのでしょうか?炭水化物を入れると、原材料がより安くすむ?が一番の理由でしょうが、特にドライフードの場合は、製造過程の問題で炭水化物を入れると安定した食事(乾燥状態の形状を維持できる、糊のような働き)が保てる?より効率よく品質管理(長持ち)ができる?等の理由も考えられます。また同じ炭水化物でも、量にもよりますが、水と共に適切に加熱して、うまく調理して作れば、消化できる状態に変化して、猫に必要なエネルギー源として、利用できます。

このようなペットフードに関する、動物の医療の研究・開発には企業の力が必要となります。この分野(犬猫の食餌の研究)に国家の補助金は皆無と思われますし、どのように考えても、誰かが開発費を無償で出資するとは考えにくいので、ペットの栄養学の進歩発展のためには、産学共同で研究開発をする必要があると思われます。できうれば産官学連携が理想ですね。

我が国の獣医学は欧米に追い付け、追い越せと最近では大分進歩してきましたが、こと栄養学に関しては、まだまだ遅れているようです。世界が認める米国獣医師会の認定の獣医栄養学会の専門医は、全世界で約90人いますが、日本人は一人のみで、カリフォルニア大学獣医学部で学んだ、金久保佳代先生(Dr. Kayo Kanakubo)のみです。彼女は活動の場を、栄養学を学んだ米国に移し活躍しています。

また日本には、いまだ「猫専門医」も存在しません。猫の専門医の制度がないからです(米国にはあります)。最近になって、やっと、ねこの医学会ができた程度です。日本の獣医学は、まだ犬の医学が中心で、猫の医学は最近進歩してきましたが、犬に比べると遅れているようです。

しかし栄養に関しては日本でも1998年に、日本ペット栄養学会が設立され、少しずつではありますが認知されつつあります。この団体はペットの栄養に関心を持ってもらうために、ペット栄養管理士の認定をしています。関心のある方は是非にトライしてください。現在獣医界の栄養学に関しては、この日本ペット栄養学会、先制動物医療研究会、一般社団法人比較統合医療学会、動物臨床医学会の小動物臨床栄養学研究会等が栄養学セミナーを開催し、オピニオンリーダー的な役割を担っています。

まず猫のフード選びの第一の条件は、信頼出来そうなペットフードの会社を選ぶことです。どのようにして信頼できそうなペットフードの会社を選ぶのか、意外に簡単な方法があります。例えばホームページを見る際にも、世間の常識の眼で判断をする必要があります。例えば自身の会社のペットフードの利点のみを言葉のみで強調したり、他を寄せ付けない、独占的な表現を使用したり、自然なもの、添加物なし等を言葉のみで強調したり、他の会社を選ばせないような強い記述がある会社は信頼できないでしょう。

この世の中、詳しい知識がなくても、貴方の持っている常識を総動員して働かせれば、意外と分かってしまうことも多いのではないでしょうか。各々のペットフードには、その特徴があり、その適応を知れば賢く選ぶことが出来るでしょう。 ただ何がなんでも缶詰を与えると言うのではなく、現実的にはある時期が来たら、例えば「7歳以上になったら」とか、程度にもよりますが「病気になったら、切り替える」といった心構えでも良いと思います。

猫に与える食餌としての加工食品についてですが、量にもよりますが、あまりお勧めしません。しかし現実には、「おやつ」や「ご褒美」として与える場合が多いでしょう。もし与えても5%以下、特に病気の治療中は一切与えないが原則です。

もちろんドライフードは炭水化物のできるだけ少ないドライフードを選ぶ方が良いでしょう。猫は1日6-7回に分けて少しずつ食べさせるのが理想的な食餌方法です。そのためには普通、ドライフードがどうしても必要になります。

缶詰食はドライフードより歯の健康に悪い?歯垢や歯石が溜まりやすい、とも言われてきましたが、現在ではこれは否定されています。犬のプードルでの疫学的な研究では、それ程の差はなかったと報告がありますが、猫も同様と考えられます。

その理由は、各々の猫の歯の特性を考えれば解ります。前歯(門歯)は切り裂くためのものではなく、犬歯は切り裂くが、キャットフードは切り裂く必要のない大きさであり。奥の臼歯が本来磨り潰す機能があるのですが、猫ではできません。

ゆえにドライフードも缶詰も歯垢や歯石の蓄積は同じです。これらの問題に対しては、2-3年に一回、麻酔にての歯石除去で対処(麻酔なしの歯石除去は、表面だけ落として一見白くなりますが、目に見えない歯垢が多く残った場合は、その後より多くの歯石が蓄積することがあります。無麻酔はよほどうまく行わないと、痛み、恐れに対しストレス過剰状態となり可哀そうです)できます。勿論その後の歯の手入れは必要です。麻酔での歯石除去後の、無麻酔歯石除去はうまく行えば可能でしょうから動物病院に御相談ください。

また最近の糖質制限の考えでは、細菌の感染によって引き起こされる歯周病に対して、糖質制限は、ブドウ糖が過剰に血液中に流れ込むのを抑えるので、毛細血管を傷つけることなく、歯茎の糖化を防ぐ働きがあると考えられ、細菌感染を防ぐように働くので、歯石、歯垢による悪影響をかなり軽減できると期待されています。

健康な猫の食餌に総合栄養食の缶詰食を勧める理由

健康な猫の食餌には、総合栄養食(一般食や副食でない、ドライフードは殆どが総合栄養食であるが、缶詰食は一般食や副食が多いので注意)の缶詰食を中心に選ぶことが基本です。その理由は?

<第一の理由・・・水分量が多い>

水はあなたの猫にとって非常に重要であり、膀胱や腎臓を始め、尿管、尿道等の閉塞、泌尿器自体の病気、特発性膀胱炎等、糖尿病、便秘、他の多くの健康問題と関係があります。猫の病気の全体の半分以上に関係しているこの水分不足の問題は、ドライフードの致命的な問題です。ちなみに缶詰のみを食べる猫の排尿回数は2-4回ですが、ドライフードのみを食べる猫の排尿回数は、猫の正常な排便回数と同じ1-2回でしかありません。ドライフードのみを食べている猫は常に軽度の脱水ぎみと考えて良いでしょう。

<第二の理由・・・炭水化物が比較的少ない>

猫は狩猟採集の肉食動物であるので、いくら生活環境や時代が変わろうとも、炭水化物が体に入ると、体が炭水化物に少しずつ慣れても、いわゆる人間で言う文明病と言われる病気に早く近づくことになります。水はあなたの猫にとって非常に重要であり、膀胱や腎臓を始め、尿管、尿道等の閉塞、泌尿器自体の病気、特発性膀胱炎等、糖尿病、便秘、他の多くの健康問題と関係があります。いわゆるヒトの成人病の様な体系となり、体の炎症反応が進み多くの疾患を引き起こす原因となる可能性があります。肥満、糖尿病、消化器の病気の根本的な病原に炭水化物が関係しています。

<第三の理由・・・動物性の蛋白質量が多く栄養バランスが良い>

動物性の蛋白質量が多く栄養バランスが良く脂肪量もドライフードより多いものである。缶詰食は概して高蛋白、高脂肪、ビタミン、ミネラルも水も豊富である。ドライフードは動物性の蛋白質よりも植物性の蛋白質が多く使用されているので、猫の蛋白質としては適当ではない。

<第四の理由・・・本来、有害が疑われる科学物質の添加物の含有は必要がない>

密封状態(酸素に曝されない)、遮光状態にあるので、保存剤、抗酸化剤等の必要がない、人間の食餌やペットフードに使用されている、一般的に安全と見なされている天然由来の添加物も、必要がない。

<第五の理由・・・小型動物に近い栄養と水分が得られ、食感が小型の動物に近い>

小型動物に近い栄養と水分が得られ、食べる感触が小型の動物に近いので食べる感触がよく食欲が進み喜びます。ゆえに過食を防ぐため、給餌量を決めて与えることが重要です。より自然に近い食べ物なので嗜好性が高い。缶詰を食べた後の猫は幸せそうにスマイルしているかのようで、時に満足げにグルーミングを始める猫が多いようです。これらの心の安定が猫にはとても重要です。

缶詰の製造過程において殺菌された状態で作られるため、酸素、日光とは無縁の状態なので、細菌の汚染(嘔吐と下痢の原因)、カビの中毒、昆虫及び糞による呼吸器の問題、その他アレルギーの問題も起きにくい状態となっています。

<第七の理由・・・缶詰食はドライフードに比べてカロリーが低い>

缶詰食はドライフードに比べてカロリーが低いことが知られています。現代の猫は約半数が肥満ぎみと言われており、主な要因はドライフードによる過食と考えられています。

これで缶詰を基本に選ぶ理由がおわかりになったと思いますが、これはあくまでも基本の話で絶対的ではありません。なかには、よりドライ・フードが適応する猫もいます。あくまでその猫によります。通常は缶詰とドライ・フードを組み合わせて利用します。問題はその割合ですが、その決め方は、年齢や過去や現在の環境、その猫の持つ体質によっても違ってきます。

一般的に言えることは、若い猫はより缶詰が多い方が良いと言うことです。高齢になるとドライ・フードを増やしても良い場合もあります。また高齢の猫の心臓病には低ナトリウムすなわち低塩分が進められます。缶詰は一般的にドライ・フードに比べると、塩分量(規定内の安全な塩分量であるが)が、多い傾向があります。重度な心臓病の猫には普通の必要な塩分量でなく、低塩分が適しています。Na/Kすなわちナトリウムとカリウムのバランスが重要となります。獣医師とご相談ください。また猫のおやつには塩分量が多いものがありますので、高齢の猫にはお気を付けください。

猫の水分摂取について

猫と脱水の問題は、猫の病気や栄養学においても、差し迫った問題です。動物病院での猫の病気との闘いは、「脱水との闘い」ともいわれ、専門的に猫の病気を扱う動物病院では、多くの病気の猫に対して、夜を徹して点滴が行われています。

問題なのは「猫は単独で水を飲むのは、あまり得意ではない」ということです。猫の舌は食餌を送り込むのですが、犬の様にうまく舌を巻きこんで、水を飲むことができないのです。猫は、昔から食餌から栄養と同時に水分を得て来た動物です。ゆえに缶詰のように食餌に含まれた水分がとても重要なのです。猫は水分を単独ではなく、食餌に含まれる水分を摂取し生きて来た動物なのです。上記したように猫が陥る水分不足は、ありとあらゆる病気の要因となります。特に高齢の猫には問題となることがあります。

特に猫にとってドライフードの水分量(3-11%)の少なさは常に問題提起されています。1-3歳までに起こりやすい雄にみられる尿閉(尿が出ない、出にくくなる、この病気は下部尿路疾患といわれる)の問題の多くの原因がドライフードによる水分不足が疑われています。缶詰食を常食している猫自体は極めて少ないのですが、缶詰食を常食している若い猫で尿閉になった猫の報告はドライフードの常食に比べものにならない程少数です。この尿閉のパターンには3つの特徴があり、「年齢は1-3歳」「雄」「ドライフードのみを食べている」ことです。

これは2-3ヶ月頃から与えられ始めた雄猫がドライフードにより、若齢期から慢性的に初期の脱水状態(これは5-6%程度の脱水なのでなかなか判りません)になり、これが1-3年間ぐらい続き、ついには耐えきれなくなり1-3歳までに尿が出なくなるといった経過をたどることが考えられます。しかしながらこのパターンは最近では、極まれなケースとなりました。水分の摂取が広く知れ渡ってきたからだと思います。

その後の経過はどうかというと、治療したり、食餌を変えるなどで、一時的には治癒しますが、もし軽度であれ脱水の状態がその後には慢性的となり、7-10年も継続すると、また尿閉が再発したりすることもあります。ただ、この場合は比較的治りやすいものです。また10-13年以上たつと慢性的な腎臓病や特発性膀胱炎の要因の一つになることも可能性として考えられます。ようするに結論としては、猫では、出来るだけ早く脱水状態を把握して、早め早めの対策をすれば良いと言うことです。

例え缶詰を与える場合も、食べ方と相談しながらですが、その半分量程度のお湯か水を加えてあげるのも、時に良い方法(特に腎臓病の治療中)となります。

猫という動物は、特にストレス状態の時はあまり水を飲みたがらないようです。家庭猫の子孫である、アフリカの野生猫のリビアヤマネコは砂漠にいて水を得る機会が少なかったようで、水分平衡を保つために、水分摂取量の低下を高濃縮尿で代謝(水を飲まなくても、尿を濃くして対応)してきたので、このことが、喉の渇きを鈍感にさせ、尿及び尿路の結晶や結石のリスクを増大させる要因になっています。猫に1日どの位の水分が必要かと言うと、1kgにつき50-60mlと言われ、例えば4kgの猫では、200-240mlとなります。

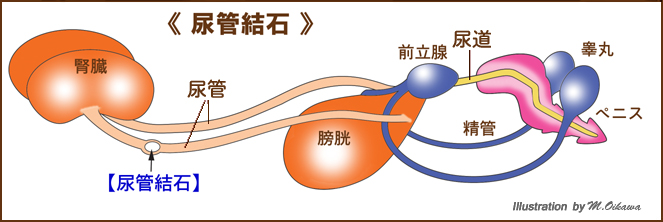

最近、増加傾向にある猫の尿管の結石は、大変な問題で、結石で尿管(腎臓と膀胱を結ぶ管)が詰まり、1-2日間の内科療法で解除できなければ、直ぐに特殊な外科手術が必要となります。猫の尿管結石(閉塞)について、をご参照ください。この手術は主に外科の専門病院で行われています。これらの主な要因が水分不足と尿のpHが安定しない(頻回の食事で対応できる)問題です。もしこの病気にかかったら、とりあえずは缶詰食を中心にすることをお勧めします。

最近、増加傾向にある猫の尿管の結石は、大変な問題で、結石で尿管(腎臓と膀胱を結ぶ管)が詰まり、1-2日間の内科療法で解除できなければ、直ぐに特殊な外科手術が必要となります。猫の尿管結石(閉塞)について、をご参照ください。この手術は主に外科の専門病院で行われています。これらの主な要因が水分不足と尿のpHが安定しない(頻回の食事で対応できる)問題です。もしこの病気にかかったら、とりあえずは缶詰食を中心にすることをお勧めします。

最近、増加傾向にある猫の尿管の結石は、大変な問題で、結石で尿管(腎臓と膀胱を結ぶ管)が詰まり、1-2日間の内科療法で解除できなければ、直ぐに特殊な外科手術が必要となります。猫の尿管結石(閉塞)について、をご参照ください。この手術は主に外科の専門病院で行われています。これらの主な要因が水分不足と尿のpHが安定しない(頻回の食事で対応できる)問題です。もしこの病気にかかったら、とりあえずは缶詰食を中心にすることをお勧めします。

猫は昔から水分の補給源は主に、捕食した小型の動物(例えば鼠)でした。猫はなかなか水のみを飲まない動物です。小型動物には単に水分のみならず、各種の均衡の取れた電解質も含んでいます。特に猫は、高齢になると喉の渇きのセンサーが鈍感になり、より水を飲む機会が少なくなります(ヒトと同じですね)。余程、活動すなわち運動後でなければのどの渇きを感じないようです。猫の飲水についての情報は、猫の飲水療法を参照してください。

最新の猫の医学では、「様々な程度の脱水」「炭水化物の多さ」「蛋白質の少なさ」の、三大要因が猫の健康に、有形無形の悪影響を及ぼしていると考えている、猫の専門医、栄養専門医が多くなりつつあります。しかし我国ではこの考えを勉強している臨床家の獣医師はまだ少数派です。

これらのことが本当のことなのか?猫の飼主の方は簡単に試すことができます。猫が健康な時に試してみてください。あなたの猫に缶詰を中心(80%以上)に2-3週間あげてください。缶詰を食べる、食べた場合のみの話ですが、猫の態度を観察してください。これは特に高齢の猫に言えることですが、2週間もたつと、何かとてもリラックスした態度に変わります。

例えば、爪とぎ、グルーミングの回数が多くなったり、尿の回数1-2回が3-4回になり、水を飲む量が半分(水分が満たされるから)になったり、動作が良くなったり、食べた後の顔や舌の動きが違ってきます。コロコロ(便秘ぎみ、腸の最後の部分の大腸は、水分を吸収するため、固くなる)した便が改善するなど、その他いろいろな変化に驚くことでしょう。この方法が貴方の猫を蘇らせる究極の方法だと思います。

ドライフードの問題点を解決するには、与え方

あの小粒のドライフードは、どう考えても生きた小型動物に似ても似つかない(干からびている)ですよね、その点缶詰フードは、何か滅菌済みの小型動物の栄養がそのまま含まれている感じがしませんか?

しかしドライフードに対しても、水分不足にはある程度の解決策はあります。まずは食べる直前にドライフードにお湯(37℃以下)や水をかけて、ふやかしてあげればよいのですが、猫ちゃんがカリカリのドライフードを食べつけていると、往々にして食べてくれません。

犬の場合は問題なく多くが食べてくれます。お湯でふやかす方法は、特に水でふやかしても食べない猫に有効なことがあります。猫は冷たい食餌より、温かい食餌を好むことが学問的にも証明されているからです。

しかし水やお湯で湿らしたドライフードはカビが生える可能性がありますから、室温にもよりますが、できれば1-2時間、長くても3時間経過後も食べない場合は廃棄してください。ドライフードをふやかしてあげる方法は、ドライフードでの、まれに起こる猫の誤嚥(ドライフードを喉に詰まらす)を防ぐ意味合いにもなります。特に若齢猫と高齢猫は、嚥下の機能が低下し誤嚥を起こすことがあります。必ず食餌の際には近くに水を置いてください。

ドライフードで水分を与えるコツがいろいろあります。離乳食の頃から、湿ったドライフードに馴らしておく方法です。これで少しは違うようです。また急に水分に浸すのではなく、少しずつ、始めの1週間は、ドライフードの1/3のみ、水分を均等に加えてあげます、次の1週間は半分ずつ、次の1週間は湿ったドライフードを2/3にします。そして22日目にすべて湿らせて投与します。うまく行かなければ食べる時点の水分量で止めておくのが重要な点です。

もし缶詰とドライフードを同時にあげたい時は、規定量を守り、ドライフードの上に缶詰食を置いてあげてください。缶詰食を先に食べさせることがコツです。低炭水化物ゆえに血糖値が上がりにくいのです。その後血糖の上がるドライフードを食べさせます。これはヒトで血糖値をゆるやかに上昇させるために、「野菜(その次は肉ですが)を最初に食べてその後、ご飯を」の論理と同じです。ヒトはベジタブルファースト、ミートセカンドですね。猫はミートファーストです。

これらの対策を取ることだけでも、例え炭水化物を食べても血糖値の上昇を少しでもゆるやかにすることができるので、有益な方法と思われます。ドライフードも必要で、前記したように数か所に少しずつ、猫のおやつ程度に使用するのが良いと思います。何らかの躾をする場合や猫とコミュニケーションを取って遊ぶ場合等にイベントとして、一粒ずつあげて猫と一緒に楽しい時間を共有しましょう。

また多頭飼育の場合、缶詰食を別々にお皿で食べさせている間に、他の猫ちゃんたちには、ドライフードをおやつ感覚で、手から、または床に2-3粒置いてゆっくり食べさせることにより、他の猫の食餌の邪魔になる機会を多少なりとも、減らすことができます。

食餌は静かな、安全な環境で与えます。例えば、食べている猫の後に他の猫が回ったらそれだけで食べなくなることもあります。できるだけ容器はいつも使用している食器を使います。そして容器はできるだけ浅い容器で、猫のひげが当たらないようにするべきです。高齢猫は容器の下に容器を逆さまに重ねて、容器を高い位置にしてください。下を向いて食べると、関節炎の問題で、首等の関節に痛みがある可能性があるからです。猫は7歳以上になったら、関節炎の有無を調べるために動物病院に行くことをお勧めします。動物病院(関節炎の検査が出来る動物病院かは予めお確かめください)では、関節の可動域を調べたり、X線検査をして調べます。

もし猫が1-2日まったく食べなければそれはイエローカードであり、3-4日間まったく食べなければそれはレッドカードです。猫が食事をしないということは大変に異常な状態を現しています。人と比較して1-2日あまり食べないからといって、たいした事ではないと勘違いしてはなりません。猫があまり食べない場合は食事を手のひらに載せて与えると良いでしょう。猫が絶食に耐えられる時間は厳しく言うと4時間までと言われています。

静かな環境で食餌を与えることも心がけます。あまり食べない場合は、体温程度に食事を温めて(Sohail MA 1983)、香りを高めることも有効なことがあります。猫の鼻が詰まっている場合には、温めた水で鼻の周囲を清潔にしてあげると、より匂いを感じ食べ始めることもあります。

これは何度でも記載しますが、猫の理想的な食事回数は5-6回なので、もしドライフードのみの場合で1日2回の投与であれば、1日量の半分をステンレス等の容器に入れて、だらだら(できれば3-4回に分けて食べてもらうか?)食べさせ、殆ど食べたらもうもう半分をあげます。(初めからドライフードを容器に6等分して、あちこちに置くことも可能だが?)より良いのは1日2回缶詰の投与、その他の必要量のドライフードを4-5カ所に分けて容器に入れて、あちらこちらに置いておき、どうにか1日、5-6回の食事に分けて食べるように仕向けます。

ドライフードから缶詰食へ、10日間変換法

まれにドライフードだけを食べていると、缶詰食をまったく食べない猫もいるようです。 特に長期間ドライフードのみを与えている場合は時にそんな場合が起こりえます。そんな場合に応用できるのが10日間変換法です。これは本来食餌を変える時に行う手法ですので覚えておきましょう。

最初の1-3日目は新しい食餌(缶詰)を1/3、今までの食餌(ドライフード)を2/3与えます。4-6日目の3日間は今までの食餌を1/2、新しい食餌を1/2、7-9日目の3日間は今までの食餌を1/3、新しい食餌を2/3、最後の10日目に新しい食餌にすべて変換します。行う前日の食餌は少な目の方が良いかもしれません。

この場合は缶詰とドライフードは混ぜて構いません。要するによりよく食べてもらう機会を増やすためです。この方法で最も重要なことは、食べなくなった時点で、その前に戻すことです。例えば半々では食べたが、缶詰を2/3量では食べなかった場合、その時点で止めて、半々を食べさせることです。また半年後に半々から始めて、缶詰を少しでも多く食べてもらうように訓練できる場合もあります。できうればドライフードは多くても1/3までを目指しましょう。

日本では猫全体のうち、ほぼ缶詰だけを食べている猫は約4%,ドライフードと混合(例えば朝ドライ・フード、夜は缶詰)が29%、ほぼドライフードのみが62%、手作り食は1%、療法食は3%、その他は残飯やヒトの食餌等が1%との報告があります。

缶詰フードは、ドライフードより水分量が多く(70-80%)しかも、低炭水化物食です。大体どのメーカーでも缶詰食の炭水化物の平均値はだいたい15-25%だと思います。目指すべき猫の炭水化物は10%以下です。本当に健康な猫の理想的な炭水化物は約5%以下(この数値は、採食する野生の猫の摂取する炭水化物の量の%です)ですがこれはハードルが高いので、取り敢えず10%前後の缶詰を探してください。

私の個人的な見解の炭水化物の%は、40%以上は完全にアウトのレッドカード、30%はイエローカードで、20%は耐えるぎりぎり、できうれば、10%以下が目指す数値(理想は5%以下)となります。ちなみに現在の猫の栄養学の標準的な見解の炭水化物の%は35%ですが、欧米の栄養専門医や猫の専門医に個人的に尋ねると、炭水化物の%はできるだけ低い方が良いという見解を述べます。

では犬の栄養学の理想的な炭水化物の%はどうかというと、基本的には猫と同様ですが、猫より耐えることができます。現在犬は雑食性と言われますが、本来は何でも食べる肉食性です。犬の理想的な炭水化物は25%以下(最適は15%以下)です。犬は猫に比べれば、家畜化が長い分、炭水化物に耐えることができるようです。

ヒトの世界では、米国心臓協会(AHA)が「1日の砂糖は、小児が25g以下、2歳未満は一切控えるべき」という提言がされています。25gというと、ティースプーン6杯程度です。また小児の1日の添加砂糖摂取量の上限を総カロリー量の5%未満とも発表しています。ゆえに「子猫に缶詰を与える」のは、大変理に適っていることだと思います。

ドライフードはかなりの低炭水化物でも18-27%ぐらいあるようですが、米国では5%以下の低炭水化物の猫用のドライフード、猫用の缶詰では炭水化物0%も、発売されています。ここで再度強調しておきたいのは、この低炭水化物食(蛋白質・脂肪食)は主に健康な時の食事です。病気の場合には少し違った状況になることもあります。例えば脂肪を制限しなければならない病気もあると考えられているからです。

ドライフードから缶詰フードに切り替える時期は、普段の健康な時、元気な時に行うことが重要です。何らかの元気のない時に行おうとすると、食事嫌い(フード・アバージョンfood aversion)を発症することがあります。

猫のフードにおける炭水化物の成分比について

さて、どのようにすると猫の食事の炭水化物の%を調べることが出来るのか?の問題が残っています。猫のフードの多くは、AAFCO (アーフコ:Association of America Feed Control Officials―米国飼料検査官協会、半官半民の団体)の基準に従っています。

問題なのはAAFCOの基準では、炭水化物の割合の%の表示義務はないので、多くのメーカーで、殆ど記載がありません。一部のメーカーでは自主的にある程度公表していますが、それはデンプン量の割合(デンプンとは糖質の多糖類で、穀類、豆類、イモ類のこと)で、炭水化物=糖質+食物繊維、ですなわち、糖質とは炭水化物―食物繊維の値です。乾物量分析値(水分量を含まない栄養成分量)等であったりします。

私たちが食べる食品には、炭水化物の記載の義務があるのに、ペットの食事には記載義務がないのは何か不自然に感じるのは、私だけでしょうか?

AAFCOの記載の推奨は保証分析値(公正競争規約により指示されている成分で、例えば蛋白質と脂肪は最低量、即ち%以上、脂質、繊維、灰分と水分量は最大量、即ち%以下で示されます)のようです。

これは例えば粗蛋白質28%以上と記載があれば、最低量28%はあるの意味で、数字以上の蛋白質が含まれている可能性もあります。この数字の意味は、単に蛋白質の最低量を示しているだけです。蛋白質と脂肪は以上、繊維と水分量は以下と記載されます。

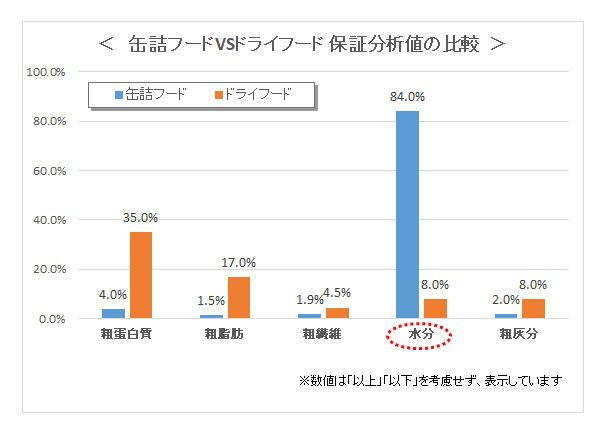

またドライフードと缶詰フードの栄養の記載ですが、缶詰の方が、ずいぶん水分量が多いことに気付かれたのではないでしょうか、例えば以下のようです。

| 缶詰フード | ドライフード | |

|---|---|---|

| 粗蛋白質 | 4.0%以上 | 35.0%以上 |

| 粗脂肪 | 1.5%以上 | 17.0%以上 |

| 粗繊維 | 1.9%以下 | 4.5%以下 |

| 水分 | 84.0%以下 | 8.0%以下 |

| 粗灰分 | 2.0%以下 | 8.0%以下 |

この保証分析値の記載では、キャットフードで一番知りたい、「炭水化物の割合の%」 の記載はありません。しかしながら、自身である程度の目安で、計算することは可能です。大体大まかに炭水化物の%を割り出すには、記載義務のある、各々の5つの成分「水分」「粗蛋白」「粗脂肪」「粗繊維」「粗灰分」を足して、その合計を100から引けばよいのです。

炭水化物の%=100-(粗蛋白+粗脂肪+粗繊維+粗灰分水分)

炭水化物(%)とは? ほぼ消化される糖質の量のことで、可溶無窒素物(NFE-Nitrogen Free Extracts)といわれ、数値が5-10%前後なら、理想的ですがこれらの数値はウェットフードでないとあり得ない数値です。ゆえにキャットフードは缶詰食を中心にドライフードは付け足しで与えます。

これからドライフードに炭水化物が多い原因を解説します。ドライフードの水分量の平均は3-11%で缶詰フードの水分量の平均は70-80%です。時に記載義務のある5成分の計が105などの100以上の数値になることがあります。これは「以上」「以下」が関係しているためです。いずれにしても自身が使用しているペットフードに関しては、不明であれば、そのメーカーに、確かな炭水化物の%と、その食餌の炭水化物のg数を尋ねると良いと思います。

この缶詰の水分量の多さは各々の栄養素の%にも関係します。例えば蛋白質について説明すると、ドライフードと缶詰では、缶詰の方が随分少ない数値であるのに気がつくと思います。この理由は缶詰には多くの水分があるため値が低く出るのです。

ゆえに缶詰のように特に水分量が多いウェットフードの場合は、乾物量分析値(フードの水分量を除いた後の栄養成分の割合)の表示での記載がないと、比較が困難になります。乾物量分析値の%を割り出すには以下の計算式を利用します。

乾物量分析値の%=粗蛋白÷(100-水分)

例えば、4.0÷(100-84=16)=0.25、数値は25%となります。

ここで表している「粗」の意味は、成分そのもの以外の物質(例えば水分)も含んだ値で、栄養成分を測定した結果の総称のことです。また灰分(かいぶん)とは、食品が燃え尽きたあとに残る不燃性(灰)のミネラル成分(カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、等)の成分のことです。これらの成分も%での表示が望ましいところです。

猫の理想的な食餌とは?の意味する所

私の約45年間以上の臨床経験で、猫で25-26歳も生きた、10-15例を思い返してみると、偶然か?ほぼ全ての例で、缶詰のみか、缶詰とドライフードの両方食べていた猫でした。飼い主さん曰く「子供の時に、時々ドライフードを食べなくなることがあり、缶詰に切り替えたらよく食べたので、そのまま殆ど毎食缶詰を続けた」猫が殆どでした。ドライフードのみで20歳以上生きた猫の例は極めて稀です。要するに「長生きした猫は生涯にわたり缶詰又はドライフードも食べた」猫ちゃんたちだったのです。

缶詰食の欠点は、ドライフードより、1.5-2倍以上価格が高いことと、重いので移動、輸送費が大変、すべて使い切らない場合は、密閉状態での冷凍保存が必要、空き缶を処理する場合に良く洗って捨てる処置(この時に缶詰の内面の色の変化に注意してください、また缶詰を開けたらその匂いや色合い、がいつもと同じか確かめてください。しかし心理学ではこの食事の世話に時間を費やすことは、猫に対する愛情表現であり、人と動物の関係を構築することになるとも言われています。

最近ではドライフードであるが、缶詰フードの持ち味を生かした、フリーズドライのキャットフードもあります。これはフードの3倍量の水又はお湯(37度以下)を加えるとウェットフードになるものです。これも選択肢の一つになりえます。また猫のフードで半生タイプもわずかながら流通しています。この水分量は30-40%ありますが、その水分があるゆえに、缶詰のような密閉状態になっていないため、細菌やカビの繁殖を防ぐため保湿剤のグリセリン(以前はプロピレングリコールが使用されたが、これは猫の赤血球を破壊する毒物のように働くので禁止された)等を使用せざるをえません。ゆえに缶詰を食べない猫に、ドライフードから缶詰に切り替える時に使用する等、限定的な使用をお勧めします。長期間の使用はお勧めしません。

健康な猫の理想的なペットフードとは、どんな食事だと思いますか?ズバリ!それは療法食の缶詰の糖尿病用の食事です。普通はこれに糖尿病用のドライフードも加えます。糖尿病用の缶詰やドライフードのみ常食としている猫ならまずは、糖尿病は起こらないか、起こって軽い程度の糖尿病でしょう。また缶詰食を中心にすると、外傷、誤嚥、伝染病等の病気を除いて、病気で動物病院にかかる確率が、かなり減ることは容易に想像がつくと思います。

まず、ほとんどの消化器系と泌尿器系の病気が半分以下となることでしょう。ゆえにその他の伝染病や公衆衛生上の問題の予防や精神面の安定に力をそそぐことができるので、より快適な生活も容易となることでしょう。私の推定ですが、ドライフードのみを食べる室内飼いの猫の平均寿命は、8-15歳、最高でも20歳、半々程度の猫は、10-18歳、缶詰中心猫は、12-20歳、稀に25-26歳まで生きます。しかしこれは生まれてからを想定していますので、何時から与えたのか?投与期間は?によって違うでしょうから、あまり参考にはならないと思います。

療法食の缶詰の糖尿病用以外の缶詰食ではどうでしょうか?前記したように炭水化物が15%以下(入手出来なければ出来るだけ炭水化物が低い値の缶詰)であれば問題ないと思います。この場合は、各社の異なる缶詰を3-4種類(魚介類系のみから選ばないこと)選んで与えることをお勧めします。ここでいろいろ解説していますが、巷の数ある会社の缶詰から、医学的な事柄(炭水化物の量等)からどんな缶詰を選ぶかが、それなりに知識がないと、難しい場合があります。そのような時には本来ある人間的な観点、本能を働かせることで良い選択が可能になる場合もあります。

では療法食の缶詰やドライフードの糖尿病用の食事が良いのはご理解いただけたと思いますが、実際問題、「私の健康な猫に何を食べさせたら良いのか?」の質問に、お答えしましょう。別の質問では「どのようにして低炭水化物食を選ぶか?」。それはズバリ!「 ドライフードのみならず、缶詰食(ウェットフードのこと)も選ぶこと」です。 缶詰食でも出来るだけ炭水化物の少ない缶詰で、3-6種類の缶詰、そしてメーカーの違う缶詰食を選ぶことをお勧めします。もちろんドライフードも出来るだけ、炭水化物の少ない製品を選びます。

その理由は「いろいろな味を経験させて食べることを覚えてもらうと、病気した時も食べる機会が増す可能性があること」「もしその缶詰食に何か不合理があった場合に、一つの缶詰だけを食べ続けた場合には何か影響があるかも」「万が一にも生産中止になった時に困ること」等です。

しかし現在猫のペットフードの主流は、何と言ってもドライフード(95%?以上)です。缶詰のように重くない、便利さ、使用後の処置、保存のしやすさ、費用の安さ、手軽さ、持ち運び等で好まれています。ゆえにペットフードの会社はドライフードを中心に売らざるを得ないのでしょうが、缶詰フード(価格は高いが)をもっと売って欲しいものです。このドライフードの欠点は、水分量が少ない(13%以上はカビが生える?)炭水化物が多い、動物性蛋白質が少ない、添加物が多い等です。

今回はドライフードの不備な点を多く指摘していますが、これはドライフード悪玉論ではありません。猫のドライフードも現代では必要不可欠な食事です。問題は使い方です。このドライフードの効果的な、良い使用法を是非に知っておいてください。

それは混合給餌(Combination feeding)と言われる方法で、私は猫の給餌には、この方法をお勧めしています。この方法はドライフードのその利点を見事に生かしています。例えば、缶詰食を1日2回とすれば、同時に3-5ヵ所に、ドライフードを10-20粒ずつ置きっぱなし(缶詰のように腐敗の心配はあまりないゆえ)にする方法です。考え方としては、ドライフードを4-5回あちこちに置きっぱなしにして、あなたの都合が良い時に、缶詰を1-2回与える方法です。あたかも何か「おやつ」や「サプリメント」を与える感覚かもしれません。

食事給餌(Meal feeding)と言われる方法は、あなたが1日に数回食事を給餌することです。1回や2回ではなく、5-6回できれば缶詰を中心与えることです。しかしこれはペットシッターや自動給餌器が数台、必要となると思います。どうみても、あなた自身が行うことは難しいからです。できればこれが最良の方法と思われます。食べた食事の量が分かるからです。しかし肥満には注意してください。

自動給餌器(Automatic Feeder)について少し説明します。最近は価格も安くなりつつあるようです。最近ではスマホから遠隔操作ができたり、録音機能もあったりして、決まった時間に食事が自動で出てくる、タイマー付きのものです。これが利用できる食事はドライフードのみの製品が多いようです。出来れば4回以上の給餌の製品がよいのですが、2食のみの場合は、2台用意すれば解決します。ゆえに1日1-2回は時間を決めて人の手で給餌する必要はありそうです。停電時にも使用できる電池式もあるようです。

自由給餌(Free feeding)と言う方法もあります。これはドライフードを、置きっぱなしにする方法です。これは猫が何時でも食事を食べられる状態にあることを言います。1日に数回に分けて、だらだら食いをする猫もいますが、これらの猫は理にかなっています。だらだら食いで5-6回以上分けて食べてくれれば最高ですね。

欠点としては、食べすぎで肥満になることです。この方法は毎週に体重を測る必要があります。食べている量を監視できれば良いのですが、これは難しいことです。ゆえにこの自由給餌は、医学的に問題のある猫、例えば、脂肪肝、甲状腺機能亢進症、腎臓病、炎症性腸疾患(IBD)のある猫には禁忌となります。

高齢の猫に多い甲状腺機能亢進症

甲状腺機能亢進症の発症率がドライフードを常食としている猫より、缶詰食を常食している猫の方が少し高いのではないのか?という医学論文があります。ドライフードを常食としている猫より、缶詰食を常食している猫が、2-4倍発症率が高いとの報告です。その理由は米国のキャットフードはドライフードより、ウェットフードの方が、ヨウ素の濃度が高い傾向にあることからです。

現在は、すべてに受け入れられてはいませんが、猫の甲状腺機能亢進症の原因として、ヨウ素(iodine)、セレン(Se)の濃度の高さが、疑われています。ゆえにもし貴方の猫が7歳以上の高齢であれば、あなたが与えている缶詰食のヨウ素、セレンの含有量をメーカーに尋ねると良いかもしれません。しかしこの値は、メーカーによって実に様々とのことで、一部のメーカーの缶詰食に濃度の高いものが存在するようです。

猫のセレン(Se)の最小要求量は0.13mg/kg(Wedekind,etc 2003)、適量は0.65-1.3mg/kg、上限値はおそらく1.3mg/kgまでとの報告があります。ヨウ素については不明な点が多いようですが、適量は0.46-3.5mg/kg、最小の中毒量は8.8mg/kg以上との報告があります。(Wedekind,Laurberg,etc)

ヨウ素やセレンは魚に多く含まれている傾向があるので、6-7歳を過ぎた頃からは、もし魚由来の缶詰食(匂いが強い)を選んでいた場合には、魚由来以外の缶詰も選ぶと良いかもしれません。しかし前記したように、缶詰でも様々な種類の缶詰を食べる習慣にしておけば、この問題の多くは解決します。

この猫の甲状腺機能亢進症は、猫の糖尿病と共に猫の2大内分泌疾患として有名です。この甲状腺機能亢進症は高齢で、通常は10歳以上で起こります。臨床症状としては、まずは体重の減少が殆どの例で認められます。また多食も半数以上で認められます。よく食べるのに痩せるということです。この症状は内分泌疾患で認められることがあります。その他では、多飲多尿、行動の変化、脱毛、嘔吐と下痢、また前記した、よく食べる(多食)のではなく、食欲低下する場合もあります。

ゆえに猫が7歳以上になったら、動物病院では、甲状腺機能亢進症を調べるために臨床症状と合わせて、T4を測定します。この方法で多くが診断できます。正常値は0.2-2mg/kgです。3-4mg/kgから疑い始め、(定期的な再検査が必要)、5mg/kg以上で診断します。時にFT4の測定も必要になりますが、より診断の正確性を求めるのには、T4とFT4の同時の測定が必要となります。この両方の測定は、ユーサイロイドシック症候群(甲状腺の機能が正常な猫で、他の重大な病気が存在する時にはその病気の影響で、甲状腺ホルモンが低下する)の診断(T4値が低下とFT4値が上昇)にも役立ちます。

初めからFT4を測定しないのは、約10-20%に、他の疾患(例えば慢性腎不全)により擬陽性が認められる場合があるからです。例えばこの慢性腎不全が合併症にあり、治療すると20-40%の症例で、腎不全の症状が、より現れやすいことが判明しています。それゆえに注意深く、慎重に治療します。

ゆえに、もし猫が10歳過ぎて、甲状腺の値が5mg/kgとなったら、魚由来の缶詰から別の缶詰への切り替えることも良いかもしれません。診断したらまずは薬剤で治療しますが、現在では甲状腺機能亢進症のための専門の療法食がありますので、薬剤と共に、それらを試すこともできます。しかし猫には個体差があるので食餌療法は効果が出ないときもあります。

猫の特別療法食について

特に病気の診断が確定された場合に、その病気に対して特別に処方された食餌で、栄養学的に病気に考慮された食餌のことを、特別療法食、特別食、療法食と呼んでいます。これらの食餌名は20年程前には処方食と言われていましたが、農林水産省の指導で名前が変わりました。しかし英語名のプリスクリップション ダイエット(Prescription Diet)の名称は使用しても良いとなっています。しかし未だに処方食と言う獣医師もいて、変化に対応するのに苦慮しているようです。

この食餌は各々の病気に対する特別な組成で作られているので、獣医師の診察を元に使用するのが原理原則です。健康時に例えば心臓食(Naが低い)腎臓食(蛋白質が不足する)肥満食(痩せる)を食べると、現在の健康に悪影響を及ぼすことが予測されるので獣医師の診断が必要となります。

特別療法食の問題点は以下の通りです。

- 何であれ重要なことは、猫が食べてくれる食餌を与えること。

- 猫の場合は、特別療法食でも基本は水分豊富な缶詰食を与えること。

- 療法食は猫が自身で正常量を食べ始めてから、与えるのが原理原則である。

- 病気がどの程度かを判定してから、療法食を与えること。

- 2つ以上の病気が合併している場合は食べる方、重度の方を与える。

- 食べない場合はどうするのか?原則は流動食の選択が必要。

- いつまで同じ特別療法食を与えるのかが、問題となることも考慮する。

- 病気においての蛋白、脂肪の制限の際、炭水化物をどう考慮するか。

- 多頭飼育の場合には、どの様に対処するか。

- 猫の低蛋白質食は、例え腎臓病といえども本当に必要か論議がある。

いくつかの病気が複雑に存在する場合は、通常は症状が重い方の病気に合わせて処方します。例えば、心臓病と腎臓病の併発は時々見られますが、原則的には、心臓病が改善されれば腎臓病も改善する傾向にあります。ゆえに心臓食が優先されますが、重度の腎臓病は、腎臓食が優先されます。特に高齢の猫では、いくつかの病気が複雑に絡み合っている例もあります。

食べない場合は、流動食の療法食等を利用すること。より良いのは、チューブ栄養を利用することを考慮すること。例えば慢性腎臓病(以前は慢性腎不全と呼ばれる)はクレアチニン(腎臓病の程度判定)の指数が安定的に4以上であれば、チューブ栄養が適応になり、最も生きながらえることができることが証明されています。これを行わないと脱水と栄養失調で、体重の減少が早まります。

この特別療法食の一番の問題点は、実際に猫が食べるか?という問題があります。これらの問題の対処法として、時にドライフードを食べさせるのではなく、缶詰食を食べさせることで解決することがありますが、それでも食べてくれない猫も多くいます。犬の場合には、その病気に関係のある臓器の特別療法食の缶詰を与える方法もあります。例えば心臓病の場合には、腎臓病の特別療法食の缶詰を与える等の方法です。しかし猫の場合は、この原則はあまり当てはまらないようです。いずれの時期にも高蛋白質が要求されると考えられているからです。

猫の食餌と犬の食餌について、大きく違う点は真正の肉食動物につき、高蛋白、低炭水化物があくまでも食餌の基本要因です。これが全ての病気の状態にも言えるかが、論争点です。一部の病気(例えば慢性腎臓病)に対しては、適応出来ない状況があるのではないかと言われています。

ゆえに犬と違い猫の場合は、特別療法食はあまり出番がない状況とも言えると思います。低炭水化物の缶詰があらゆる状況に適応できる、あえて言えば、猫の糖尿病食がすべての猫の食餌に最も適応するとも言えるかもしれません。

特に低炭水化物が要求される糖尿病ですが、高炭水化物食に馴らされて、低炭水化物食を食べない猫のために、糖質での血糖値の上昇を抑えるために、食前にα-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)であるアカルボース(Acarbose)や、インクレチン関連薬の、経口薬のDPP-4阻害薬、注射薬のGLP-1受容体作動薬(この方がより猫には適応する?)も使用は可能と言われていますが、まだはっきりと効果は認められていません。猫にはメトホルミン(インスリンを効きやすくする薬)は効果が不明です。またSGLT2阻害薬(尿での糖の排出を促す薬)は猫では禁忌とされています。

犬の膵炎で膵臓が機能不全になった時には、脂肪をまったく与えてはなりませんが、猫の場合にはこれも当てはまりません。では腎臓病ではどうでしょうか?例えば重度の腎臓病の場合には、蛋白質(アミノ酸)を控える必要がある場合もあると言われています。本当でしょうか?この問題は後述にて解説しています。

この特別療法食は、例えばアレルギーに対しては、猫は牛肉、乳製品、魚が原因となることが多いのですが、それらの蛋白質の作用を弱める等の食餌で対応します。まずは蛋白質を加水分解(蛋白質をより細かくした食餌)した食餌を与えます。

これが無効な場合は、または下痢等で使用に耐えられない場合には、過去に食べたことがない蛋白質の食事(新槻蛋白食)を試します。例えば、カンガルー、ウサギ、ダチョウ、鹿等の肉です。これらの特別療法食も有効でない場合には、ローフードや手作り食を勧めたりする場合もあります。

その他、特別療法食は、体重管理、心臓病、腎臓病、肝臓病、関節病、消化器病、癌等いろいろな病気に対して対処できますが、猫の特別療法食のドライフードは、前記した、肥満、糖尿病、癌、痴呆、癲癇の際に使用する特別療法食の炭水化物の%の多さの問題があります。しかしこれらに対しては特別療法食の糖尿病食の缶詰にて対応できます。これらは炭水化物が理想の5%以下だからです。

猫の慢性腎不全に対する食餌療法

なぜ猫の慢性腎臓病には低蛋白食が必要なのでしょうか?その理由の代表的な意見には、「高齢の猫は活動が低下するから蛋白質は必要ではない」「過剰な蛋白は腎臓から排出するので、より腎臓に負担がかかり、腎臓はより働きその後疲れ果てて、機能が悪くなる原因となる」等があります。そして、蛋白質は分解されると尿素となりますので、腎臓の機能が悪くなると、体内の尿素が増え、腎臓病の症状がより悪くなる恐れがあるのではないか?このような場合には低蛋白食が必要で、猫がいくら肉食動物だからと言っても、高い蛋白食は腎臓に負担を掛けるので、避けるべきと言われているのが現在及び過去の代表的な意見です。

しかしながら、この論理には以前から、本当にそうなのかと多くの疑問の声がありました。実際の臨床の現場では言われている程の蛋白制限は必要がないのではないか、この低蛋白食を利用しても予後が変わらない?どんどん痩せてくると、疑問を感じながら、低蛋白食を行っている獣医師が少なからず存在します。

そもそもこの概念は何処から来たか、それは人間の医療から来たものでした。1982年に人間の医師である、Dr.Barry M Brennerが提唱しました。これはブラナーの仮説と言われ、 獣医界でもペットフードの会社がこの仮説に従い、腎臓用のキャットフードを作りました。

1998年になって猫の腎臓病に低蛋白食は有効ではないのではないか、との発表があり、その根拠として、蛋白質やカロリー以外の要因で腎臓機能が悪化していると説明しています。

(Dr. Finco,Dr.Browm,Dr.Crowell,Dr.Sunvold,Dr.Cooper, etc AJVR 1998;59:575-582)

その後2006年になって、それに対して反対意見があり、やはり低蛋白食(k/d)は必要であるとの見解が発表(Dr. Sheri J Ross,Dr.Carl A Osborne.etc. JAVMA Sept.15,2006,229:949-957)されました。このように猫の慢性腎臓病に低蛋白が必要か?必要でない?の論議続けられています。犬の慢性腎臓病の場合は、「低蛋白食が必要」に対して、その程度にもよりますが、異論はあまり聞いたことがありません。

最近になって、猫の臨床のバイブル的な教科書である、The Feline Patient. The 5th edition、Dr.Debra Zoran(栄養学専門医、内科専門医)は腎臓病の猫に低蛋白食は勧められないとの記載があり、また論争に火が付きました。

その記載によると、「猫は肉食動物(肉が基本、ミートベース)で蛋白質と脂肪が必要であって、炭水化物は必要でない、猫は蛋白質が不足すると自身の筋肉を消費して、体重が減少する。例えば、高齢の猫に低蛋白質食を与えると、炭水化物のため、体重は保たれるか、増加するが、これは筋肉が増加したのではなく、腹腔内の脂肪が増加しただめである。」この意味は、高齢の猫が痩せているのは、蛋白が不足しているためと解説しています。

また高齢の猫は、蛋白質の消化の吸収率が低下することが知られています。例えば12歳の猫は、25%蛋白質の吸収率が低下することが報告(Management of Chronic Kidney Disease in Cats – Langford Vets 2009)されています。すなわち75%しか働かないのです。12歳以上の高齢の慢性腎臓病猫に対して、更に蛋白を減らしたとしたら?どんどん痩せて体力が低下します。

また慢性腎臓病は食欲が低下します、ゆえに痩せてきます。猫は若齢、成猫、高齢、妊娠、授乳時期を問わず、高蛋白が必要と報告されています。猫の慢性腎臓病での低蛋白食で、最も誤った使用法は、食欲が低下しているのに、あまり食べないのに、低蛋白食を投与することです。たとえ、低蛋白食を使用するとしても、食欲が正常に戻ってから与えるのが原理原則です。

これらの特別療法食は、すべてそうですが、正常に食べていての栄養成分として計算されていますので、食べなければ、食べない分だけ不足します。食欲が正常に戻ってから特別療法食を利用するのが原則です。私がこの猫の慢性腎臓病の低蛋白食は必要か?欧米の専門医に聞くと、栄養専門医と猫専門医の半数以上が必要ないと言い、内科の専門医は半数ぐらいが、必要であると答えていました。

また多くの特別療法食の炭水化物の量も論議となっています。糖尿病、癌、肥満、痴呆、癲癇の際に使用する特別療法食のドライフードには、もちろん通常の猫の食餌の炭水化物含有量の40-50%よりも、もちろん少ない16-18%となっていますが、より少ない特別療法食の糖尿病食のウェットフード(炭水化物が5%以下であるので)や普通の缶詰食(炭水化物が10%以下のものを捜して)を与えると良いと思います。

猫の慢性腎不全の最良の治療法は、クレアチニン値が4になったら、食道チューブ又は胃チューブを設置することです。これが究極の猫の慢性腎不全の治療法です。栄養も水分も入るので、申し分ない治療法ですが、問題は飼主の方の決断によります。短期間ではありますが麻酔が必要になるからです。それと使用するチューブ(シリコン)は定期的に交換する必要があります。

腎臓で高蛋白質が必要な別の理由は、腎臓は蛋白質で構成されており、それが常に壊され作りだされていますので、蛋白質の供給が必要です。腎臓病の症状に元気消失や浮腫(むくみ)がありますが、これこそ蛋白質の不足が原因ではないか?とも疑われています。また理論的には腎臓病に対して高炭水化物の弊害も指摘されています。

猫の手作り食について

‐主に手作り食をたべる、健康な状態の1歳から7歳の場合

猫の食事で難しいのは、この手作り食です。現実問題として、猫は犬に比べて食性の問題で手作り食は、ほとんど食べないか、あまり食べてはくれません。数日食べてもまた食べなくなる傾向にあります。それゆえに、多くの場合続かないのです。特に猫の特性を考えないで、栄養成分を考えないで作れば、食べてくれるでしょうが、短期間はともかく、いつも与えるのは食べてくれるとしても不可です。

しかし、栄養成分が満たされた食餌を、もし食べれば、手作り食(自家製食)はヒトと猫の関係においては、最適な食事であると考えられています。しかしながら猫の食餌の原則は、少量頻回の1日5-6回の給与が最適なので、この点においても少し状況は難しくなります。そのため、作り置きが必要ですが、果たして小分けして密閉保存しても日に数回の給与は一般的には難しいと思います。

ゆえに手作り食は1日2回にして、ドライフードを5-7粒、4-5ヵ所に据え置きする方法をお勧めします。また手作り食の難しい点は、食材です。添加物まみれの食材を使用すれば、より状況は悪くなります。

本来は、この手作り食は、犬の場合には、猫と比べて断然、適している環境にあると言えます。炭水化物も最大25%までは大丈夫ですし、なにより食べてくれます。但し犬の場合はアルギニンを補う必要があります。勿論猫と同様にカルシウム、リン、ビタミンDは考慮しますが、猫のようにタウリンは加える必要がありません。

犬とは違い猫の栄養学が特殊である観点から考えると、一部の例外(最も理想的には栄養学の専門医でもある獣医師の指導、又は栄養学に関心のある獣医師、ペット栄養管理士の指導)を除いて猫の手作り食を作るには、無理があると言うのがその答えです。ちなみに現在我国の猫の飼主の約1%前後(米国では3%)のみが、この手作り食を利用(時々を含む)しているようです。

この手作り食が「食べにくい」以外の普及しない理由は?

もし貴方が手作り食を作って食べさせたい場合は、まずは獣医師の診察を受けることをお勧めします。身体検査(通常は尿検査、糞便検査、X線検査、最低限の血液検査も必要となります)を受けてください。その際に、貴方の猫の生活様式、医学的な現在の状態、その他健康に関する質問があったかが問題となります。

特に病気中の手作り食は、その病気に考慮して作らなければ、少しずつその病気が進行する恐れがあります。あとで後悔しないために、これはとても重要です。

猫の手作り食、その栄養学は非常に難しく、多くの知識を学んで、原理原則を守れば、多くは問題がないとも思われますが、時には栄養障害、栄養の不足等の場合には注意が必要です。しかし栄養の過剰状態には比較的問題なく行えるかもしれません。特に病気の場合、妊娠、授乳期、肥満の場合、若齢期、高齢期はかなり、栄養学に精通した、専門の獣医師等と相談しながら行うのが望ましいのです。

ゆえにもし貴方がどうしても、いろいろな事情で手作り食を作って食べさせたいとしたら、猫の栄養学に精通した獣医師又はペット栄養管理士の指導の元で、主に健康な状態の1歳から7歳の場合にのみ、お勧めします。何よりのお勧めは月に数回、何かの行事や記念の食事(イベント食として)として思い出作りのために与えることです。

もし行うのであれば、まず手作り食は月に2-3回のペースの一部、例えば各種の野菜等をミキサーでスムージー状にするなどし、食餌の副食(栄養成分は満たされていない)とすれば食べる確率は高くなります。自身の健康の為にも役立つと思います。

実際に手作り食を利用する際には、給与時には必ず温める(体温程度、35-38℃前後、50℃以上は避ける)ことをお勧めします。より食べやすくなることが研究によって証明されています。狩りした動物は直前まで生きていたので温かいのです。この加熱ですが、電子レンジは使用しないでください。

猫の採食主義については、完全な肉食の猫には向いていません。トリプトファン、アルギニン、タウリン、リジン、ビタミンAが不足しますので、危険です。また必須ビタミンB3であるナイアシンも食事のみで合成され、猫はトリプトファンをナイアシンに変換できません。

手作り食の陥りやすい罠は、初めはよくても、だんだんと、面倒となり、手順を省く傾向にあることです。何時でも同じように作る一貫性が重要となります。この手作り食は、飼主の猫に対する愛情表現と同時に、食に対する不満、自身の不安や罪悪感からの解放の心持ちが根底にあるようですが、ヒトの好みと(甘みや味付けに塩)猫の好み(蛋白と脂肪)の違いを理解することも重要です。 手作りの際には、エネルギー、蛋白質、脂肪、炭水化物と繊維、それと見落としがちな、ビタミン、ミネラルの質や量を考慮して作る必要があります。各エネルギーの計算も必要となります。ゆえに多くの場合に猫の手作り食を常用する場合には、その不足する栄養を補うためにサプリメントが必要になるでしょう。

でもどうしても手作り食をトライしたいという方には、是非参考にしていただきたいホームページがあります。カリフォニア大学獣医学部でボランティアの助教授を勤めるDr, Sean J. Delaneyが作成した手作り食を作るためのホームページ(彼が設立したペットフードの会社のホームページ)です。すでに100万食の実績があるようです。特に英語に強い方なら十分に活用できます。所定の登録をすれば、無料で利用できますが、手作食を作るのがむずかしい病気や若齢、高齢の猫の場合は、獣医師との連帯が必要です。

比較的に稀な例ですが、時にこれらの手作り食は信じられない効果をもたらすことがあります。これはしばしば栄養の専門医の間でも話題になることですが、急性の病気(これらの場合猫は自力では食べることができません)ではなく、急性期から脱して比較的慢性の病気になった場合や、病気で再発を繰り返す慢性の状態等に効果をもたらすことがあります。

例え診断がついても、現代医療(主に西洋医療)ではなかなか、治らない治りづらい疾患、一度は治っても再発する場合や、時にだんだんに痩せて衰えて行く病気で、急性期から脱して、維持期に移行して、少しずつ食べるようになった場合に動物病院で使用する、特別療法食にも殆ど反応しなくなった場合や、免疫疾患、ある種のアレルギー疾患、癲癇、癌の治療期等に応用出来る場合があります。

特に消化器の膵臓関係の病気(時に同一臓器療法が有効で、膵臓の病気には、食べれば膵臓(例えば豚)を食べさせることもあります。これは猫が鼠を食べる時に、何処の部分から最初に食べるかで、弱った臓器を推定する方法で、最初にどの内臓の何処の部分から食べ始めるかで判定します。

猫の食餌はなかなか犬より難しい問題が多く、試行錯誤を繰り返して科学的に研究中です。その理由は猫が完全な肉食動物だからです。栄養学的にも猫に最も理想的な食事は、繰り返しますが、直前まで生きていた小動物(鼠等)です。それは当然のことながら、新鮮な未加工、未加熱、未添加で、生きた新鮮な栄養素です。野生動物によく言われることですが、獲物が取れない状態での低栄養が存在しますが、食べていれは栄養の過不足は殆どないと考えられています。

現実問題として、手作り食があまり流行しないのは、大きな原因として、誰もスポンサーがいないからです。その食餌(食材は別にして)で誰も儲けない?から研究者がいない?少ない?のが、この手作り食が流行らない原因とも言われています。

これらの手作り食の効用は、獣医学的にはまだあまり、研究されていません。これからの分野です。しかし最近は獣医栄養学専門医のなかには、状況により勧める専門医もいます。現在では体験した獣医師及び研究者、特に米国等で手作り食を学んだ人たちを、中心に広まっています。特にホリスティク獣医学を学ぶ獣医師は、体験的に勧めているようです。この分野に興味ない獣医師に聞いても答えは得られません。学んでいないからです。教える人がいない?少ない?のも原因です。これは犬の手作り食においても特に言えることです。

猫のローフード食について

(純粋なローフードは冷凍の生食で、冷凍庫が必要となる)

猫にローフード食を与える場合は、猫が1歳から7歳までの病気の状態ではない健康な時にお勧めします。手作り食と同様に、何かのイベント食として少量、おやつ感覚で給餌することもお勧めです。このローフードを与える際に重要なことは、給与時には必ず温める(体温程度、35-38℃前後、50℃以上は避ける)ことです。

まずは獣医師の診察を受けることをお勧めします。身体検査(通常、尿検査、糞便検査、X線検査、最低限の血液検査も必要となります)を受けてください。その際に、貴方の猫の生活様式、医学的な現在の状態、その他健康に関する質問があったかが問題となります。ある特定の病気罹っている時期のローフードは時に危険な状態になることもありえるからです。

貴方の猫においてローフードを与える場合には、その注意点もできれば、尋ねると良いのですが、一般的に獣医師には生食についての知識はあまりないので無理かもしれません。しかし健康診断を受けること自体が重要ですので、生食については、健康な猫と判断されれば、与えても問題ないでしょう。可能であれば生食に詳しい、獣医師やペット栄養管理士の指導を受けることをお勧めします。

この猫に与えるローフードは、特に欧米の統合医療(ホリスティク獣医学)の獣医師の多くが勧める食餌療法です。理論的には猫の理想的な食餌(直前まで生きていた鼠を食べる)に最も近い食餌で、最も自然に近くなりますが、この概念に近づけるために、多くのローフード会社は苦労しているようです。

ローフードの一番の問題点は、例え猫には良くても、人間側の環境の問題(動物由来感染症)を考慮する必要があることです。離乳直後からローフードを与えるのは、特に注意が必要と思われます。これは子猫が免疫を獲得しているか状態によります。初乳を飲んでいない猫には離乳直後にローフードを給餌してはなりません。

過去にはこのローフード食、甲状腺組織の混入により、チアミン欠乏症の甲状腺機能亢進症が発症する事故の事例もありましたが、現在では製造している会社もこの点は配慮していると思われます。このローフードは完全な肉食動物の猫においては、理論的には安全性が保障されれば、完璧な食餌になりうると考えることもできますが、賛否両論があります。

ゆえにこのローフードの最も重要な点は、いかにして信頼できる製造元の会社を選ぶかということになります。製造元の信頼性による影響力の大きさが、ローフードの特徴です。

猫に共通するローフードの注意点として、猫側の問題ではなく、人間側の注意点として、ヒトと猫の共通感染症―動物由来感染症(Zoonosis ; ズーノーシス)の問題があります。猫に対してローフードが安全だからと言っても、ヒトにも安全とは言いきれない場合が起こり得るからです。しかしいくつかの注意点を守ることによって、その可能性を限りなく低くすることができます(温める、取扱の問題等)。

例えば問題となるのは、サルモネラ属、大腸菌、カンピロバクターです。生肉を汚染するかもしれない他の病原体はトキソプラズマ-ゴンヂ(トキソプラズマ症を引き起こす寄生虫)、クリプトスポリジウム、エキノコックス、クロストリジウムなどです。これらは猫には問題がなくても、人間には問題となる可能性がわずかながら存在します。

また原則的にこのローフードは室内猫にのみ、使用することをお勧めします。例えば室外にて、鳥類等を継続的に食べる猫は、その体調によっては、上記したサルモネラ等の慢性的な感染が猫自身に起こる可能性もあります。

ではどのような点にヒトは気をつければ良いのでしょうか。

例えばローフードを手で直接触った場合、ローフードを食べている猫の排泄物を触った場合、家庭の掃除機からの感染に注意が必要です。よってローフードを取り扱った時には完全に手を洗うことや、使用した食器、用具、まな板をよく洗う等を行うべきです。

以下の環境にある家庭は特に気を付ける必要があります。

- 1歳以下の乳幼児(免疫機能が十分でない)が同居している飼主の場合

- 抗がん剤の治療(免疫機能が低下している)を受けている飼主の場合

- 免疫機能が低下している病気を持つ飼主の場合

- 高齢(75歳以上?)で免疫機能が低下している飼主の場合

猫にローフードを与える場合は、猫の体調を考えながら、少しずつ慣らしていきます。1週間毎に与える量を少量ずつ増加させながら、ローフード食に変換することをお勧めします。

>>>ローフードの3週間(21日間)変換法とは?

- 1日目から7日目の7日間:ローフード食1/3、今までの食事2/3

- 8日目から14日目までの次の7日間:半分ずつ

- 15日目から21日目までの7日間:ローフード食2/3、今までの食事1/3

- 22日目から:完全にローフード食に変える。通常健康な猫であれば、問題なく与えることができます。

>>>猫に対してのローフードを投与する際の注意点、とは?

- これらの状態にある猫にはローフードは与えません。

- 特に高齢で病気にて免疫の状態が低下している猫

- 抗がん剤治療を受けていて免疫が低下している猫

- 胃腸系の手術を受けた後の2-3週間の猫

しかし治療し免疫機能が回復した時点では与えることができます。

ローフードや手作り食でよく言われることですが、食べ物からの感染の問題は、犬猫の胃のpHは低く、1-2なので問題はないとか、犬猫は胃の通過時間が早いので問題は起こらないと言ってローフードを勧めることがあるようですが、これらの主張は間違いです。ヒト、犬、猫共に胃のpHは同じ1-2であり、通過時間もすべて同じであることが医学的に証明されています。

またローフードの生食は、冷凍状態の-18度以下で保存されているので、安全であるともいわれることもあるようですが、フリーズトライをはじめこれらの方法で病原体は除去できません。実際にこれらの方法は、研究所において、細菌培養の長期保存に利用されています。

ローフードに懐疑的な意見では、生肉を給餌することは、飼主と動物が食物からの細菌性疾患に暴露する可能性が増加するとの指摘(Lejeune and Hancock 2001)があります。野生の猫のように、直前まで生きていた生肉なら問題にならないのです。現在の見解では、ローフードが他の食事より優れているという獣医学の二重盲検の学術的な文献はまだありません。

肯定的な意見では「動物の健康に対する潜在的なリスクを認めないわけではないが(Volhaed and Brown,2000;Hofve and Simith,2001)感染した動物がヒトに伝搬する可能性のある細菌を理解していないことが問題である。健康な犬猫でも排泄物にサルモネラ、カンピロバクター、その他の細菌等を排泄している可能性はある。(Lejeune and Hancock 2001)しかしこれらの場合でも臨床的には動物は正常な場合もある(Haid and Madsen 1997)」との報告もあります。

猫の体温について

最近私が感じていることの一つに、炭水化物40%以上のドライフードを食べている猫の体温が、缶詰食の猫の体温より少し低い感じがすることです。本来の猫の体温は38.5℃前後ですが、病院で体温を測定すると若干興奮するので、多くが38.8℃前後になります。(最近は興奮が少ない眼球で体温を測る体温計があります)この低体温は、あらゆる病気の素因になると考えられています。

低体温になると、免疫力の低下を始め、各種の代謝機能がうまく働かず、血液の循環や水分の代謝が低下する恐れがあります。体温が低いと、エネルギーの力が不足しているため、細胞は水分を取り込むことができず、水分不足になります。これらが猫の場合は便秘の原因にもなるようです。

もしあなたの猫が健康時にでも、猫の体温が低い?と思われたら、時々足先を触ってください。朝、昼、晩と、違いがありますか?少し冷たいと感じるようであれば体温を測ることをお勧めします。そのような場合は私達の動物病院では、足先を表面体温計で測定することもあります。

その改善の方法としては、まずはマッサージ(運動、深呼吸、リンパの流れ等の改善のため)とブラッシングをお勧めします。これは運動療法の一環として行われています。できれば1日3回は行ってください。また可能であれば、温浴、レーザー療法、鍼灸、その他いろいろあります。これらを心がけて猫の低体温を少しでも改善させることをお勧めします。 また食事を缶詰に変えることもひとつだと思います。また食事中の蛋白質が不足していると、低体温の傾向があると言われています。

猫の多頭飼育における療法

多頭飼育に関しては、どの様に対処するかは、より難しい問題です。各々の猫の食事を別々に分けることは不可能と思われるからです。例えば、慢性腎臓病、糖尿病、アレルギー、関節炎、甲状腺機能亢進症、結石症、重度の下痢(炎症性腸疾患)、健康な猫3頭、子猫、それら11頭が居るとすれば、各々の食餌療法はどう対処すれば良いかという問題です。

結論的には、これらの疾患で絶対的に禁忌な食餌を与えてはならない、と言うことです。すると自ずと判ることは、例えば重度の下痢の症例で、他の疾患の食餌を与えた場合には致死的な状況になるであろうことは容易に推定できます。ゆえにこれらの場合には、消化器食を与えれば良いと言うことです。他の各々の疾患には、それなりの缶詰食及び薬剤で何とか対処できるでしょう。勿論、理想的な食餌には少しほど遠いが、それなりに対応できると思われます。できれば炭水化物が少ない、特別療法食の消化器用の缶詰が良いでしょう。また出来る場合の話ですが2班に分けることができるとすれば、消化器食班とその他の班です。3班に分けることができれば、消化器食班と幼弱猫班と、その他です。その他の特別事項としては、妊娠猫は何としても隔離する必要があります。

一時的にでも各々をケージに隔離する必要があるかもしれません。こうすれば、排便や排尿の有無や、各種の跡の証拠から、その猫の行った行為が解ります。概して子猫同士は相性が良いものです。また意外に去勢した成雄と避妊手術した成雌も相性が良いことが多いようです。

しかしながら実際の問題は、このように上手くいかず、仲の良いグループ同士で、分けることが多いと思います。基本的に猫は単独で狩りをする動物ですから、単独の行動を好み、急激な環境の変化をあまり好まない傾向がありますが、これも慣れによってかなり改善されるようです。

しかしなかなかなじまない猫もいて、多頭飼育はストレスになる場合もあります。それぞれの家を段ボールで作ることも一歩です。そんな場合は、動物病院にご相談ください。またワクチン接種、ノミやダニの予防、寄生虫の駆除や予防なども動物病院にて定期的に行うことが重要です。

またどうしても避けられないのが不妊手術の問題です。これらの問題は、動物愛護団体や動物病院にご相談ください。最近は動物愛護の高まりから、不妊手術に対して、地方自治体で補助金の制度がある場合があります。お調べください。

猫の食事の酵素と腸内フローラ

酵素のことは、猫の特別療法食の所で述べましたが、これらを補うものとして、健康食品としてプロバイオティクス(probiotics)があります。これは、有害な病原性細菌を抑制する抗生物質(antibiotics)に対して考案されたもので、宿主に有益に働く生きた細菌(=有用菌)によって構成される添加物と定義されています。要するに乳酸菌やビフィズス菌の様なものです。

「プレバイオティクス(prebiotics)…有用菌を育てる、食物繊維、オリゴ糖の様なもので、善玉菌を増やして、腸内環境を整える働きをする」+「プロバイオティクス(probiotics)」=「シンバイオティクス」この分野は最近では、人間の医療も含めて、糞便移植療法として、統合獣医療においても行われ始めています。これは健康な若い猫の便を食べさせるという療法としても知られています。

腸は体の最大の臓器(最大の血液量)であり、慢性の病気になると腸が弱る傾向にあり、腸管の機能が弱り、毒素、毒物が容易に入り込むLGS(リーキーガット症候群)状態となりミトコンドリアが少なくなると言うのが仮説です。また腸肝循環の環境も悪くなると考えられています。できうれば幼弱期には母乳を与えます。

特別療法食に限らず、すべてのペットフードは製造過程でヒトと犬猫の安全(細菌感染等の汚染を防ぐ)のため、熱処理がされていますので、ある意味では酵素が失われています。しかしながら、酵素が少ない食事を続けていても、多くの猫は、ある程度は自然に消化酵素(炭水化物のアミラーゼ、タンパク質にはプロテアーゼ、脂肪にはリパーゼという消化酵素)が分泌されるようになる可能性はあるようです。

一方、酵素を含んだローフードを続けていると、酵素の必要がなくなるので自然に消化酵素が分泌されなくなるとの報告もあります。(ノースウエスタン大学の生物学研究所が行った動物実験で、1943年に発表した「消化酵素の適応分泌の法則」) しかし一部の犬は消化酵素がうまく働かなくなるようで、その場合には、腸内細菌のフローラ等の乳酸菌の製剤(プロバイオティクスとプレバイオテックの合剤、すなわちシンバイオテックの製剤)等を加えることによって、この欠点を補うことができるでしょう。特に長期の抗生物質、ステロイド剤、鎮痛剤等の使用の際には特にこのことが適用になるようです。

猫の食事とストレスの関係

ストレスとは、外から加わるすべての力の総称で、その結果として、過度の緊張が体のバランスを崩し疾患を誘発する状態のことを言います。要するに、緊張状態(交感神経が優位)とリラックス状態(副交感神経が優位)のバランスの問題です。あなたの猫ちゃんに出来るだけリラックス状態を長く保ち、緊張状態のストレスを必要以上にかけない生活を心がけてあげてください。ストレスで間違いやすいのは、例えばあなたの猫を撫でる時、マッサージする時、猫の顔の表情を見てください、じっと耐えていませんか?

- 耳が立つ(イヤーアップ)・・・・・・興奮し始めた時です。

- 耳が後ろ向きになる(イヤーフラップ)・・・・・・興奮しています、要注意です。

- 耳が後ろに倒れる(イヤーバック)・・・・・・この状態のストレスは最高潮です。かえって怒ってくれた方がストレスは発散されるようです。猫とストレスの関係は、顔つきのみならず、耳の位置によっても解ることがあることを知ってください。

猫は三次元の動物ですから、高い所が落ち着く性格を持つ猫が多いものです。積極的に段ボール等を使用し、爪とぎや、隠れ場所を提供してあげてください。タオルもうまく利用してほしいものです。

例えば動物病院等に行く際に受けるストレスですが、ストレス過敏な猫ちゃんのためのいろいろな対策が、動物病院には用意されています。事前に与えるストレス軽減のための、サプリメントや薬剤、及び猫が落ち着くために出発30分前にフェロモンのスプレーをキャリーに吹き付ける等の方法もあります。動物病院に行く前に一度ご相談ください。

出来うれば、普段から飼主自身が動物病院で行う、身体検査のように、猫の体を触る、耳から頭、口を開ける、お腹を触る等、頭から尻尾までいつも触る練習をしておくとかなりの効果があります。またストレスと言っても、精神的なストレスの恐怖、不安以外にも、痛みや、暑さ、寒さのストレスもあります。

実際に猫を動物病院に連れて行く時もいろいろな注意点があります。当日は早めにキャリーに猫を入れて、猫のお気に入りの敷布や玩具を持参して、猫が嗅ぎなれた匂いのついた物を持参します。車で移動する際には、揺れると猫が怖がるので、床に置くか、キャリーごと、シートベルトをしめ、安全に固定すると良いでしょう。

また、移動する際のケージについての注意点ですが、出来れば、上から猫を出せるタイプのケージを使用してください。横からの出し入れのタイプは神経質な猫には適しません。動物病院ではタオルを上手く使用して、時にケージから出さずに診察をする方法も可能になるからです。特に痛がっているのと、恐怖と不安の症状とを見分けるのが難しいこともあります。無理に抑えつけるよりは、特に猫に鎮静剤を投与し、猫が落ち着くのを待つ方が得策である場合があります。

また動物病院では特に神経質な猫が来る前には、診察室に特殊なフェロモンのスプレーを使用して、怖がる猫に対して対応することもあります。フェロモンのスプレーを振りかけたタオルを優しく使用したりもします。これは可成り有効な方法であり、治療効果が向上することが知られています。最新の猫医学では、動物病院に来た猫が、痛みや、不安、興奮状態であれば、痛みを止める(鎮痛剤)、興奮を止める(鎮静剤)、いわゆる精神安定剤の作用を持つ薬剤を与えることが、広まりつつあります。これはとても重要なことだと思います。

- 参考文献:

-

- Nutrition small animals, Water , The Merck Veterinary Manual 9th Edition

- Hypopenia in cat and dog: ability of the cat to meet its water requirements solely from a diet of fish or meat. American Journal of Physiology 1959 Prentiss PG. Wolf AV. Eddy HE.

- Water balance in the dog and cat, Journal of Small Animal Practice Volume 23, Issue 9, pages 588–598, September 1982

- 病気を治す飲水法、万病を予防し治す水の力を総解説、バトマンゲリジ、中央アート出版社

- 正しい水の飲み方選び方、藤田 紘一郎、海竜社