マイクロチップについて

最近マイクロチップ(MC)の関心が急速に高まっています。言葉を喋れない伴侶動物に固体認識を行うことは、飼い主の伴侶動物への愛情表現です。また行方不明の場合の最強のツールがこのマイクロチップ(MC)です。あなたの伴侶動物がまだ、マイクロチップをしていない場合は、さっそく動物病院に行ってマイクロチップ(MC)しましょう。

※飼い主の方へ:行方不明の動物を動物病院に連れて行く場合には、ぜひマイクロチップ(MC)の「読み取り器」がある動物病院へ連れていくようにお願い申し上げます。

マイクロチップとは何ですか?

- 迷子・盗難による動物の捜索が可能となります。飼い主の連絡先が情報によってわかります。

- ISO規格のマイクロチップ(MC)が世界の標準規格です。我国もこの規格を採用しています。

- 国、動物、メーカー等のコード、その動物の個体識別番号が記載されており、認識をします。

- 朗報を期待して、その認識結果を待てば、あなたの動物と巡り会える機会が多くなります。

- 注入は獣医師が行い、通常の皮下注射と同じ方法で、痛みも同じ程度です。

- 通院は1回、痛みはありません、何かの手術の際に入れれば痛みはまったくありません。

- プロジェクター(投影機)のようにあなたの動物の情報をマイクロチップは映し出します。

- 登録情報は管理された、データセンターにて、番号、飼い主、動物、獣医師情報が照会されます。

- 繁殖に供する動物は、秩序ある繁殖計画のためにも特にマイクロチップは重要な要因となります。

- 何よりもその動物の身分の証明となり、動物愛護管理法に適応します。

- 電気を使用しないので、電池交換等をしなくても、一度注入すれば交換なしに生涯使用できます。

- スキャナー(読み取り器)とかリーダーとか呼ばれる機械で、マイクロチップを読み取ります。

- 海外に動物を移動させる際には、いくつかの国でマイクロチップを要求しています。

- そうかなと思うより、まずはマイクロチップ(MC)の御使用をお勧めします。

ペットや動物、動物病院とマイクロチップは切っても切れない関係にあります。マイクロチップは、動物の身分証明書であり、行方不明動物の最強のツールであるからです。

またマイクロチップは動物の固体認識すなわち、動物の検疫の際にも使用され、世界基準の伴侶動物(ペット)のパスポートとして、電子標識器具としても使用されています。その理由のひとつに安全性が高いことが、認められています。動物の国外移動にはマイクロチップが必要となります。

また地震等の大災害に役立つことは、動物の戸籍として、捨て犬猫の有効な防止策として、また盗難にも役立つ動物の身元確認としても有名です。マイクロチップは逃亡動物の発見のみならず、最も確実な身元証明として、動物(ペット)の健康保険にも役立つツールで諸外国では、保険に入る条件として利用されていることもあります。またマイクロチップの装着時の痛みは予防接種とほぼ同じ程度か少し感じる程度で、生涯を通じて安全、有効に機能します。問題はマイクロチップが着脱することですが、正常な皮膚の場合は着脱はまずないめずらしいことです。日本ではマイクロチップは、ISO規格が採用され、これは国際基準です。動物愛護はマイクロチップから始まると言っても良いでしょう。またまた動物の福祉はマイクロチップからとも言えるでしょう。

マイクロチップは獣医師が行う医療行為です。またマイクロチップは、動物愛護管理法と関係もあります。マイクロチップは、国家に世界に認められ登録された唯一の番号であり、戸籍のない動物たちに、番号を与えて認識する方法でもあります。このことは電子の迷子札とも呼ばれています。

数値による動物の管理、動物の社会番号制度(SSN)、固体認識制度、固体認識装置、固体認識措置、所有者の明示、繁殖する動物の確かな身元保証等にマイクロチップの有益性が認められています。主にマイクロチップは犬と猫に装着するものとお思いでしょうが、、エキゾチック・ペットにもマイクロチップが有益です。

マイクロチップ(MC)の疑問(77問77答)にお答えします

1~10

1

マイクロチップ(MC)って何ですか?

これは微細なカプセルとでも表現できそうなもので、動物に植え込む、個体認識の道具(IC-電子回路のチップ)です。その大きさは米粒より細長いもので、11mm~12mm前後です。直径約2mmのカプセル状です。それを犬猫の場合は背側頸部皮下に植え込み(装着)します。

植え込む際には、専用の送入器-針の大きさは12G(ゲージ)前後―で、植え込みます。その中には記録装置があります。各々世界で、1つしかない番号(書き換えは不可)が記録されています。ゆえにその番号を調べると、あらかじめ登録された飼い主が判り、だれが飼い主であるか、たちどころに判明するというものです。

ただしこれらのマイクロチップにはGPS(Global Positioning Systemー人工衛星を利用して地球上のどこにいるのかを判定するシステム。高度約2万kmの6個の円軌道に4個づつ配置された米国防総省が管理する衛星からの電波を利用して、緯度、経度、高度などを測定するシステムー)の機能はありませんので、その動物がどこにいるか位置を特定したりすることは、残念ですができません。

GPS機能のある用具としては、セコムがペット用「ココセコムopens a new window」として発売していますが、小型犬や猫では用具が大きすぎて無理なようです。

なお、マイクロチップという名前は、伴侶動物のみならず、家畜用の個体認識とかは別に、自動車、通信、コンピューティング、などの産業用の制御装置市場の光学系の製品の名前にも使用されています。

資料提供(大日本住友製薬株式会社)

資料提供(富士平工業―共立製薬)

資料提供(共立商会)

資料提供(Trovan)

2

動物につける鑑札とかペンダントとかとマイクロチップ(MC)はどう違うのですか??

動物の認識はマイクロチップ(MC)以外に、首輪をはじめとして、鑑札表や各種のIDペンダント類があります。現在犬の場合は、登録をして鑑札票を、狂犬病の予防注射をして注射済票を着けることを義務づけていますが、鑑札票は外れたりする事も考えられます。マイクロチップ(MC)はその点の信頼性がずばぬけています。

また猫の場合は鑑札票がありません。その他のIDペンダント類を使用しての個体認識もあります。これらの最も良い使用法は、IDペンダント類とマイクロチップ(MC)を同時に行うことです。できればマイクロチップ(MC)の装着の動物に、IDペンダント類の情報の中に、マイクロチップ(MC)が装着していることを示せばさらに効果的と思われます。そうすれば、IDペンダント類を見てその動物にマイクロチップ(MC)が装着してあることがわかりますから。ゆえに鑑札やペンダントをつけてもマイクロチップ(MC)は必要です。

大日本住友製薬株式会社のライフチップのマイクロチップには、マイクロチップを買うと、マイクロチップをしてあることを示すペンダントが付属されますので、便利です。

これら以外の認識法には、入れ墨(効果が疑問?)、足環(鳥類のみ)、耳標(主に牛で使用)、DNA鑑定(高価)等がありますが、マイクロチップ(MC)と鑑札やペンダントの組み合わせが最も有効と思われます。

3

マイクロチップ(MC)はどこに装着するのですか?

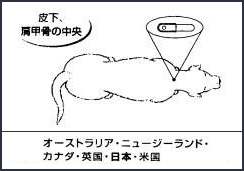

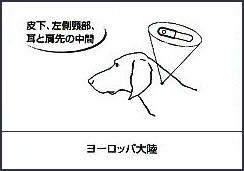

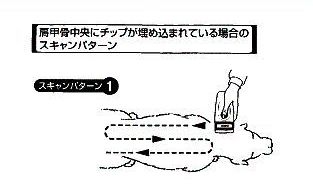

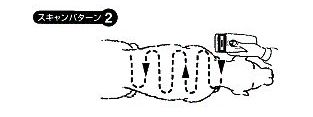

マイクロチップ(MC)は専用打ち込み器(インジェクター)で犬や猫の場合は、背側の肩甲骨の中央の皮下または頚部の中央より左側の皮下に埋め込まれます。ヨーロッパ(英国、アイスランドを含む)のISO規格準拠は後者の部位が多いようです。その理由は、他の注射をする際にできるだけマイクロチップの近くにしないようにするための場所です。

しかし日本や米国、オーストラリアでは、背側の肩甲骨の中央の皮下の方が多いようです。肩の中央の方が装着しやすいのです。特に猫や小型犬や中型犬は、頚部の左側は装着しにくいことがあります。また首に近いと何か痛そう、可哀想と言う感じる場合が生じるからです。また最近の高磁場のMRIは頭部に近い程その影響が出ますので、肩の中央に装着する方がより頭部より離れます。また、首の左側は装着時など、肢で掻くことができる等の理由です。また、首よりもマイクロチップの動きが少ない部位と思われるからです。

しかしどちらの部位を選ぶにせよ、重要なことは、マイクロチップを読み取る際に、両方の可能性があることを知っておくべきでその両方の位置を中心に読み取る必要があります。このことが重要です。

これらのマイクロチップ(MC)は、移動の防止のため、何らかの特殊な加工がなされておりますので、正常な皮膚の状態であれば、あまり移動することはありません。そしてまず脱落することはありません。

|

|

資料提供(大日本住友製薬株式会社)

4

マイクロチップ(MC)の中身はどうなっているのですか?

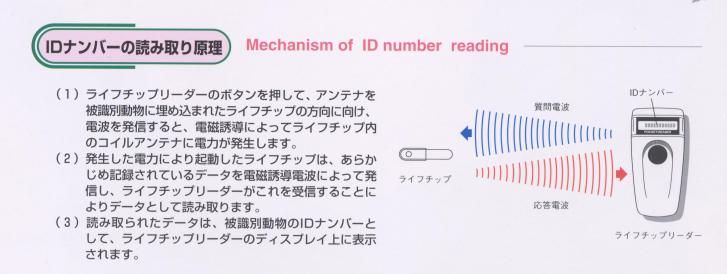

マイクロチップの中身は、IC(電子回路)、コンデンサー、電磁コイル(アンテナの役目をする)から構成する、生物学的適応ガラス(硬質のソーダライムにて完全にシールした)のカプセルに入っています。

リーダーは、アンテナと電波を発信する装置で出来ていて、リーダーをマイクロチップが埋め込まれた犬に近づけると、マイクロチップがその電波に反応して電波を送り返し、これをリーダーが読み取って、データを数字化するしくみです。マイクロチップは電源の必要がなく、読み取りの時のみ、電波を読み取り機に返します。大日本住友製薬株式会社のマイクロチップには特別に体温センサーも組み込まれていて、ライフチップリーダーバイオサーモの「読み取り器」にて、体温も測定できます。

資料提供(大日本住友製薬株式会社)

5

マイクロチップ(MC)をするときには痛みは感じますか?鎮静剤を使用するのですか?

マイクロチップ(MC)を装着する際に痛みを感じるか?とよく質問されますが、その痛みは通常の予防接種をする際の痛みと、ほぼ同じか少し感じる程度と思われます。その理由は針の太さが、少し太いからです。通常犬猫に予防接種をする際に使用する針の太さは23~21G(0.6mm~0.8mm)です、輸液などをする際には18G(1.2mm)が使用されますが、マイクロチップの挿入針の大きさは約12G(2.0mm)です。ゆえに通常は鎮静剤、鎮痛剤や麻酔剤等は使用しません。

またなにかの手術で麻酔をしている際に行えば、まったく痛みは感じません。まれにとても神経質な動物の場合には、獣医師の判断や飼い主の希望によって、マイクロチップ(MC)を行う場所に、表面麻酔や局所麻酔をしてマイクロチップ(MC)の装着する場合もあります。

|

|

資料提供(富士平工業―共立製薬のアイディールのイージーインプランター(注入器)

|

資料提供(共立商会、AVIDのマイクロチップインジェクターⅡ)

|

資料提供(大日本住友製薬株式会社のインジェクター)

6

マイクロチップ(MC)が原因で、アレルギーその他の、副反応が起ることはありますか?

犬猫において、現在の所マイクロチップ(MC)が原因で、アレルギーが起ったと言う確かな報告は現在はないようです。但し鳥類のヨウムにては、マイクロチップ(MC)が原因で脱毛が起る?可能性が示唆されているようですが、これなどは起ったとしても、ヨウムのみに起る?きわめてまれな例と思われます。ヨウム以外の他の鳥類では起らないようです。

マイクロチップ(MC)は不活性な生物的適合性(拒絶反応を起こさない)物質でつくられているので、実際にマイクロチップ(MC)が原因でアレルギー反応が起ることは、非常にまれと考えられています。

英国の獣医師会では英国内にて、もしマイクロチップの装着にて、何か副反応が起ったら報告するように求めています。英国ではすでに23.000.000頭の犬(全体の36%)がマイクロチップを装着しており、うち235頭に副反応があったとの報告がありますが、その大部分は、肘とか肩へのマイクロチップの迷入(マイクロチップの移動)です。猫の方が移動は少ないようです。

英国の報告で最も不幸な例は、猫にマイクロチップを装着したところ、脚をバタバタさせもがき、その後死亡、検視の結果、マイクロチップが脳幹(脳の中にある部分)に迷入したのが死因だということです。マイクロチップにおける、伴侶動物の死亡例は全世界でこの1例のみの報告のようです。

7

マイクロチップ(MC)は植え込んだ場所から、移動することはないのですか?

マイクロチップ(MC)の植え込みに対して一番の心配されることは、これらのマイクロチップ(MC)が移動しないか?という問題があります。この問題には各社が知恵をしぼり移動しないように工夫しているようです。ライフチップは特別にマイクロチップに移動防止のためにポリプロピレンのキャップの装置が施されています。その他の会社のマイクロチップ(MC)は、移動防止のために、特殊な成分を配合した生体適応ガラスや、ガラスに表面処置した後にコラーゲン処置をするなどして防止策としているようです。しかし前記したように、肘等にマイクロチップが移動することがまれにあるようです。

ライフチップはマイクロチップ(MC)の中でも最も移動しにくいマイクロチップ(MC)と言われています。その理由はポリプロピレンのキャツプ(カバー)が移動防止として働いているからと報告されています。大日本住友製薬株式会社のデータの比較によると他のマイクロチップ(MC)より7~8倍も移動がないとのことです。できうればマイクロチップの装着後7~10日間(固着に必要な時間)はその部分をさわらないとかの方が良いでしょう。

8

マイクロチップ(MC)を植え込む場所の近くに、注射をしても大丈夫ですか?

はい問題ありません。過去に問題が起ったとの報告はありません。マイクロチップ(MC)は皮下(皮下には、刺激性の薬剤は使用できませんから)に植え込むものですから、マイクロチップ(MC)に影響は与えません。

まれに起る可能性としては、もしマイクロチップ(MC)が皮下になく、偶然、皮内の途中に刺さって入れば、輸液をした際等にその刺激で、マイクロチップ(MC)が出てくる可能性があります。それゆえにマイクロチップ(MC)を植え込んだ際には、触診にて皮内にないことを、確かめる必要があります。

9

マイクロチップの装着の費用はいくらぐらいかかるのですか?

マイクロチップの装着や登録の費用は各々の動物病院でいろいろですが、全国的には3,500~5,500円で、平均4,000~5,000円前後といった所でしょうか。都市部はやや高い傾向にあります。

これらの内訳の大筋は、アイポ(に登録する)の場合は、情報登録料1,000円、マイクロチップ本体1,500円、そして技術料(1,000~3,000円)の合計です。またもし局所麻酔等をすれば+αとなります。

マイクロチップ本体と情報登録料が一緒のメーカー(大日本住友製薬株式会社―ライフチップ)のものは2,050円(マイクロチップ本体と情報登録料)+技術料となるようです。

またトローバンの場合は、マイクロチップは900円、これとは別にインプランター(繰り返し使用可)が300円で、すべてこれらに、送料、消費税が別途にかかります。

10

ISO規格のマイクロチップ(MC)を販売している会社は日本に何社ありますか?

ISO規格とは International Standards Organization(ISO)の略です。現在、国内ではISO規格の製品は4社あります。TROVAN社(トローバン社)は以前はISO規格はなかったようですが、最近ISO規格のあるものも始めました。

| マイクロチップのメーカー名 | 商品名 | 「読み取り器」リーダー | 輸入商社(又は販売会社) |

|---|---|---|---|

| デジタルエンジェル社(アメリカ) | ライフチップ | ライフチップリーダー バイオサーモ |

大日本住友製薬株式会社 06-6454-8823 |

| データマース社(スイス) | アイディール | アイマックス |

富士平工業(株)―共立製薬(株) 03-3264-6427 |

| アビッド社(アメリカ) | AVIDマイクロチップⅡ | ミニトラッカーⅡ |

共立商会(株) 03-3424-6201 |

| トローバン社(アメリカ) | トローバンISO型 | RT100 LID 572 ARE H5 |

サージミヤワキ(株) 03-3449-3711 |

11~20

11

マイクロチップ(MC)の番号やアルファベットは何を示しているのですか?

ISO規格準槻(国際規格)のマイクロチップの識別情報は、数字のみで合計15桁(ISO規格以外のものはアルファベッドと数字の組み合わせのものもあります、また桁数も10桁や12桁のものもあります)で書き込まれています。もちろんマイクロチップ(MC)のこれらの番号はあなたの動物にのみ存在する世界で一つだけの認識番号です。

ISO規格準拠のマイクロチップ(MC)は各々の会社の工場の製造工程の段階で書き込まれるので書き換えは不可能です、またまったく同じマイクロチップの複製も、同じ会社で作成しない限り不可能でしょう。他の会社が同じ番号で作成すれば、それは犯罪行為となります。そのためISO規格準拠では、あらかじめ番号の定められたルールがあり、その内容は以下の通りです。

| 国別コード又は会社コード | 動物種のコード392、国(別)コード(国籍)は最初の3桁です。 大日本住友製薬株式会社、富士平工業―共立製薬、共立商会、サージミヤワキも国別コードを採用。 |

|---|---|

| 動物種のコード | 伴侶動物は14、です。(以前はライフチップが猫で24を使用したことがあります) 01~11→いろいろな産業動物(例えば競走馬は11、牛は10)動物コードは2桁です。 |

| 会社のコード | メーカーを示す、コードの桁は2桁です。 例えば 大日本住友製薬株式会社(旧大日本製薬株式会社)、すなわちデジタルエンジェル社(旧デストロン社)のライフチップは80 富士平工業―共立製薬、すなわちデータマース社(Datamars)のアイディールは10 共立商会(AVID)は30、サージミヤワキは50の番号です。 |

| 動物の個体番号 | 最後は動物自体の個体識別コード(番号)でその桁数は8桁です。 |

| 会社名 | 国コード | 動物コード | 会社コード | 動物の固体認識コード |

|---|---|---|---|---|

| ライフチップ | 392 | 14 | 80 | 00012345 |

| アイディール | 392 | 14 | 10 | 00012345 |

| AVID | 392 | 14 | 30 | 00012345 |

| サージミヤワキ | 392 | 14 | 50 | 00012345 |

12

私の近所の動物病院でマイクロチップ(MC)できますか?読み取り機を持っていますか?

現在全国どこの動物病院でマイクロチップ(MC)ができるか?植え込みができるか?またリーダー(読み取り機)を持っているか?とマイクロチップ(MC)の必要がある方々から、または関心のある方々から尋ねられるのですが、正確な情報は出されておらず、はっきりとした回答ができない場合があるのが現状です。

把握出来ている範囲で回答するとすれば、全国の動物病院で、マイクロチップ(MC)のリーダー(読み取り機)のある動物病院の全国リストは、マイクロチップ推進クラブopens a new windowという名前で、アーミックスという会社が一覧表を作成しています。

全国の動物病院の殆どが(95%以上)リーダー(読み取り機)を持てば、これらのリストはあまり意義がなくなりますが、それまでは貴重なものとなります。実際に飼い主の方は、どこの動物病院へ行けばやってくれるのか分からない状況ではないかと思います。我々獣医師はマイクロチップ(MC)の情報を公開する義務を負っていると考えて良いでしょう。

マイクロチップ(MC)の全国リストではありませんが、マイクロチップ(MC)の導入に早くから熱心な社団法人日本動物病院福祉協会(JAHA)opens a new windowの認定病院(5.10.05現在、認定病院数148病院)では100%「読み取り機」を持っています。ゆえに全国148のマイクロチップができる動物病院のリストはすでにあるわけです。これが現在の所、マイクロチップ(MC)の、「読み取り器」を所持する、最大の動物病院の一覧表といえます。

その理由は認定病院となる条件の中の基準として「読み取り機」を持つことを義務づけているからです。このように全国の動物病院やその関連団体で「読み取り機」を保持する機運が高まりつつあります。

13

全国の動物病院でマイクロチップ(MC)の、「読み取り器」を持つ動物病院は何%ですか?

例えば東京都でいえば、東京都獣医師会opens a new window所属の動物病院では約60%の開業会員の動物病院がすでに「読み取り機」を持っています。特に、世田谷、品川、墨田、江戸川、足立、調布、南多摩、の各々の支部に属する動物病院は、100%持っています。また中央、葛飾、板橋の各支部病院は、80~99%の会員病院で持っています。

現在(5.10.05)東京都獣医師会の開業会員の動物病院は、東京都で約700病院ですから、その約60%すなわち420病院は、リーダー(読み取り機)を持つ動物病院です。東京都全体では約1200の動物病院があるようです。獣医師会に加盟していない約500の動物病院の内、リーダー(読み取り機)を持っているのは、いろいろな情報から分析して推定すると約20~30%とのことで、東京都全部で約1,200ある動物病院の内リーダー(読み取り機)を持つ動物病院は、約500~600動物病院すなわち、東京都の動物病院の約45%が「読み取り器」を持っていると言えるでしょう。

また全国的なレベルで考えると、全国の動物病院の約8,500~9,000ある小動物の動物病院の内、リーダー(読み取り機)を持つ動物病院は、約20~25%(4軒に1軒?)の動物病院すなわち、2,000前後の動物病院と推定されます。全国的にみるとまだまだ少ないようです。また別の報告、動物保険のアニコムの加入動物病院(2335病院)の調査によると、約43%の動物病院で「読み取り器」を持つと発表されていますが、これはアンケートに答えた動物病院のみの統計で実際はこれより少ないようです。

またリーダー(読み取り機)を持つ動物病院は地域によってかなり偏るようです。動物病院の比率で言えば、日本で1番多くリーダー(読み取り機)を持っていると思われる都道府県は兵庫県(東播獣医会、ライフチップ)で、これは阪神・淡路大震災の影響とも言われていますが、意識レベルの高さが注目されます。

その他で動物病院の比率的に「読み取り機」を多く持つ都道府県は、東京都(ライフチップが多い)、愛知県(ライフチップ)、大阪府(ライフチップが多い)、神奈川県(中央支部)、福岡県(データマース)、静岡県(データマース)のようです。これらの地域では約40~60%の動物病院で「読み取り器」を持っているようです。

14

動物の保険会社に加入している犬では、どのくらいマイクロチップ(MC)を装着していますか?

ちなみに動物保険の大手のアニコムの発表によると、保険に加入している動物(登録頭数約12万頭の内、犬が約85%すなわち102,000頭)の0.2%(約204頭)の犬がマイクロチップ(MC)を装着しているそうです。県別の統計によると、兵庫県が一番多く、次に東京、大阪、愛知、神奈川と続くそうです。また犬種別では、以下の通りです。大型犬に多い傾向が認められています。

各々の動物の保険会社はマイクロチップを保険加入の条件として、推進してもらいたいものです。動物の保険では、固体認識が必要ですが、マイクロチップ以上の確かな固体認識はありません。また動物愛護保管法にも協力することとなりますし、なによりも行方不明となった場合には強力なツールとなりうるからです。最低限マイクロチップ装着の動物には、マイクロチップの装着の費用と同じくらいの割引制度を採用するなど、関係者の英断を期待してやみません。

| 第一位 | サモエド |

|---|---|

| 第二位 | オールド・イングリッシュ・シープドッグ |

| 第三位 | セント・バーナード |

| 第四位 | ジャーマン・シェパード |

| 第五位 | ジャック・ラッセル・テリア |

| 第六位 | ボーダー・コリー |

| 第七位 | ラブラドールレトリバー |

| 第八位 | キァバリア・キング・チャールズ・スパニエル |

| 第九位 | ヨークシャテリア |

| 第十位 | シェトランド シープドッグ |

15

マイクロチップ(MC)を挿入された動物が行方不明になったときはどうなりますか?

もしマイクロチップ(MC)を挿入された動物が行方不明となった時、誰かに発見されて、捕まえられた場合はおそらくは保健所に連絡されるか動物病院に連れてこられると思います。その動物が各々の保健所に一時保管されたり、動物愛護愛護(相談)センターに運ばれた場合、東京都、静岡県、福岡県、川崎市の場合は「読み取り器」があるので、マイクロチップ(MC)が装着された動物は、発見される確率がより高くなることでしょう。

しかし前記以外の場所の、動物愛護(相談)センター(又は動物保護管理センター等)に、現在の所、マイクロチップ(MC)の「読み取り器」は設置していません。全国の「読み取り器」リーダー設置状況opens a new windowをみると、落胆しますが、この問題は平成17年の6月15日に動物愛護管理法の改定が国会にて成立(6月22日公布)しましたのでその実施は、1年後すなわち今年(平成18年)の6月となり、全国の保健所や動物愛護愛護(相談)センターの約60ヶ所に専門の「読み取り器」(動物が通過すると読み取れる、特別な「読み取り器」で、ウォークスルー(大日本住友製薬株式会社、富士平工業―共立製薬)(約80万円)と呼ばれるものや、AVIDの棒状リーダー(スティクタイプ)(共立商会)(約16万)が配備される(予算処置される)とのことで、たいへん喜ばしいことです。

また動物病院に行方不明の動物が持ち込まれる場合もよくあります。特に動物が傷ついている場合や病気の場合です。そんな場合、もしその動物病院でマイクロチップ(MC)の「読み取り器」を持っていれば、調べるはずです。できれば勝手なお願いですが、飼い主の方にお願いしたことは、行方不明の動物を動物病院に連れて行く場合には、ぜひマイクロチップ(MC)の「読み取り器」がある動物病院へ連れていってください。「読み取り器」を持っている全国の動物病院は、飼い主不明の動物が運びこまれた時には、必ず「読み取り器」で調べることを忘れないでください。

あらかじめ飼い主不明の動物を動物病院に連れて行くときには、電話等にて「読み取り器」がある動物病院かあらかじめ確かめておくことをお勧めします。特に今年(平成18年)の6月以降は、きびしく言えばマイクロチップ(MC)の「読み取り器」のない動物病院は、動物愛護管理法にそぐわない、動物愛護管理の精神の欠落した動物病院である可能性があるからです。

しかし動物にマイクロチップ(MC)が装着してあれば必ず発見されと過度な期待はすべきでありません。しかしマイクロチップ(MC)をしていない場合と比較すれば、その差は大きいと思われます。

|

|

|

|

アイデールの据置型のいろいろ、上右のU字型(犬用)、上左のゲート型(犬用)、右下のゲート型(猫用)、ウォークスルータイプの「読み取り器」資料提供(富士平工業―共立製薬)

16

飼い主不明の動物を、読み取り器で個体認識ができた場合は?どうやって調べるのですか?

実際に獣医師が飼い主不明の動物をリーダー(読み取り機)にて個体認識が可能となった場合は、現在では、その施設があらかじめ届け出て登録(飼い主のプライバシー保護のため)が認められている施設は、調べることができます。ISO規格の場合は、その読み取った番号の4、5桁の番号によってその管理する団体がわかり、(80は日立システムアンドサービス、10と30はアイポ)その個体認識の番号によって、たちどころにFAXやインターネットを利用して、24時間体制で、飼い主が判明できるようになっています。

マイクロチップの登録及び検索の場所(動物病院や行政関連の施設のみ検索ができます)

- 動物ID普及推進会議(AIPO)opens a new window

- 動物IDセンター管理システムopens a new window

17

大規模災害時にはマイクロチップ(MC)は威力を発揮するようですが?どうですか?

はい、これらのマイクロチップ(MC)は突然の災害にも大いにその効果を発揮することでしょう。事実、阪神・淡路大震災では1,556頭の動物が保護されました。現在ではこの兵庫県がマイクロチップ(MC)の制度が最も進んでいる、場所として有名です。震災時等にマイクロチップ(MC)が威力を発揮することを、肌で実感しているからと思われます。何かの緊急時にこそマイクロチップ(MC)で個体認識をしておくことこそ、共に生きる人間と動物の信頼の絆です。動物愛護の精神はマイクロチップ(MC)から始まるとも最近言われ始めています。

18

日本全体で犬猫にはどのくらいマイクロチップ(MC)が使用されていますか?

平成16年(2004年)の犬の飼育頭数(犬猫共に日本ペットフード工業会の発表)が、12,457,000頭、猫11,636,000頭として合計24,093,000頭、発表されていましたが、その数から割り出すと、これもあくまでも推定での話しですが、犬のマイクロチップの全国平均の装着率は約19,000頭(全頭数の0.15%)、猫は約26,000頭(全頭数の0.22%)と推定されます。過去の推定は犬の場合は、0.8%と言う数字がありましたが、犬の飼育頭数の増加も関係してか、だいぶかけ離れた数字となっています。

これらはマイクロチップの過去に売れた数から推定したもので、ライフチップの大日本住友製薬株式会社が過去に40,000頭分、富士平工業―共立製薬が過去5年間に約11,509頭分、共立商会が約7,000頭分として合計55,000頭分です。しかしこれらは売れた分で実際に装着した数ではありません。それゆえに在庫の数も含まれている数値です。

また余談ですが、2004年の11月の日本経済新聞に、2003年のペットの犬猫の数は過去最高の19,220,000頭、それに対して15歳未満の子供の数は17,900,000人。初めて犬猫が子供の数を上回る結果が出たと記載があります。132万頭犬猫が多い計算となります。

19

マイクロチップ(MC)の寿命ってありますか?有効期間はどのくらいですか?

これらの装置は25~30年間の間は作動するように作られている、と言われていますので、犬猫においては生涯の認識が可能と思われます。しかし実際はまだ伴侶動物での30年間経過したチップはありません。しかしまずは問題はないと思われます。犬猫の寿命は長くても20年ですので問題はないと思われますが、一部のエキゾチック・ペット例えば、大型の飼鳥は寿命が50~60年はありますから、問題があるかもしれません。その時点で使用できるかはまだわかりません。

20

マイクロチップ(MC)できる年齢はいつからですか?最も若い年齢は?

いつ(ホエン)、私(マイ)のクロちゃんにいつチップするの?との質問に対してですが、犬猫の場合は通常は、予防接種に動物病院へ行く時期である、1ヶ月半~2ヶ月頃が多いと思われますが、生後1ヶ月もあれば、打ち込みの時期として問題はまったくないようです。もしできるだけ早く行いたい場合は、犬の場合は2週間でも行えますが、猫の場合は1ヶ月まで待った方が無難でしょう。自宅で生まれた場合は、1ヶ月~3ヶ月の間にマイクロチップ(MC)を行うと覚えておけば良いと思います。犬猫以外の動物は、その種類や大きさによって各々判断されます。大まかな判断は動物の大きさが最低5cm以上であれば、行うことは可能と言うことです。

21~30

21

わたしの猫や犬は決して外に出さないのですが、それでもマイクロチップ(MC)は必要ですか?

はい必要です。外には出さないと言っても、偶発的に出てしまうことも考えられます。そんな場合も考えてのことです。

またある意味では、外が始めての場合は、帰り道がわからずにいつも外にでる犬と比べても家に帰ってくる確率は低くなると思われます。この意味はだから外に出すようにと言っているのではありません。またマイクロチップの目的は、不明となった動物の発見と言う意味だけではありません。

22

マイクロチップをした動物が逃げ出し、交通事故等で死亡した場合は発見されることありますか?

まだ一部の地域ですが、最近では清掃事務所にも「読み取り機」が備えてある自治体(例えば東京都)もあります。たとえ何らかの理由で逃亡し、不幸にも死亡した動物であっても個体認識ができるように、成りつつ状態にあります。このように最近マイクロチップ(MC)の環境は良くなりつつあります。

また全国の私立の動物霊園でも、飼い主不明の動物を火葬する際に、マイクロチップ(MC)があるか「読み取り器」で調べてから火葬にする機運にあります。現在、動物霊園の団体でいろいろと検討中とのことです。早く決めてもらいたいものです。

23

マイクロチップのISO規格って何ですか?

ISO(イソと読むが英語ではアイソと読む)規格とは国際規格のことで、ISO standard (International Standards Organization―国際標準化機構)と呼ばれています。これはマイクロチップ(MC)の世界基準の規格で、これは1996年にできた規格です、現在では、アジア、ヨーロッパ、中東、カナダの一部で主に使用されています。しかしマイクロチップの大国である米国は、古くからマイクロチップを使用(最も最初は1948年から使用)しているため、ほとんどがISO規格ではありません。非ISO規格です。

ISO規格の「マイクロチップ」と「読み取り器」のテクノロジーは電波認識方式―RFID (Radio Frequency Identification Device) ―によって成り立ち、そのガイドラインは5年おきに見直され、必要であれば改定されます。前回はヨーロッパで2001年に会議が行われたようで、次の2006年には何か改定があるかもしれません。ISO規格は、動物用個体認識規格ISO11784/11785と規定されたマイクロチップ(MC)です。周波数は、FDX―Bの方式です。

ISO11784とは、マイクロチップ(MC)の情報に関する規定で、15桁のデ-ターの様式を示します。ISO11785とは、リーダーすなわち「読み取り器」とマイクロチップ(MC)の通信(交流)方式(周波数)のことで、ISO規格準拠の周波数は134.2kHz(キロヘルツ)です。これらの2つの条件(ISO11784/11785)が満たされた場合にISO規格準拠と呼ばれます。

その他ISO規格準拠ではない、通信方式(周波数)には、FDX-A(FECAVA)とHDX等があります。

- FECAVA(フィーカバ)(The Federation of European Companion Animal Veterinary Associations)

- FDX ( full duplex )―二重通信方式、HDX (half duplex)―半二重通信方式

24

米国で言う互換性(コンパチ式―compatible―)のISO規格とは何のことですか?

ISO規格のコンパチ式(compatible、コンパティブル)は俗に、互換性のあるISO規格と呼ばれていたことがありますが、正式なISO規格準拠ではありません。ややこしいのですが、ISO規格準拠(本当のISO規格)でなく、非ISO規格に属するものとして解釈してください。

完全なISO規格の登録情報はISO FDX-Bチップの表示と言われ、例えば数字の15桁(例えば392148001234567)です。ISO規格のコンパチ式は、伴侶動物に日本で使用されているマイクロチップすなわち、大日本住友製薬株式会社(旧名大日本製薬株式会社)、富士平工業(株)―共立製薬(株)、共立商会(株)、サージミヤワキの4社で使用されているような、完全なISO規格(ISO規格準拠)ではありません。

そのためISO規格コンパチ式は、数字と文字の10桁(9F7F12E123)とかで暗号化(encrypted)されたものです。15桁の数字ではありません。それゆえライフチップのようなISO規格専用の「読み取り器」では、読めません。

コンパチ式のISO規格はFDX-Aチップのもので、周波数も125kHzで本来は非ISO規格のものです。より詳しく言うとISO規格はFDX-Bですが、ISO規格ができた1996年にFDX-Aも始めの2年間はISO規格を名乗っても良いと言うことで、そのままもう2年はとっくに過ぎているのに、現在まで名乗っていたというわけです。

以前にISO規格のコンパチ式と名乗っていた、代表的な団体は、AKC(America Kennel Club)を通じての活動で、3,100,000頭以上の登録件数があるHome Againが有名でしたが、昨年(平成17年)の10月15日から、ISO規格コンパチ式と名乗らなくなりました。

25

マイクロチップ、2個目を装着しても良いのですか?その問題点は?二重国籍の問題は?

マイクロチップ(MC)の現時点の問題点は何かと言うと、各々の国別の番号制となっているために、もし国をまたがって、生活する動物の場合には、どうなるか?と言うことです。

そんな場合は2個目として装着するのか、前のマイクロチップ(MC)を摘出してから、新たに新しいマイクロチップ(MC)を装着するのか?一見迷うと思います。そんな場合は、気をつける点は、そのマイクロチップ(MC)の規格です。原則的には、同じISO規格のものであれば、問題はないようです。しかしその場合には、少なくとも5から10cmは離して装着(読み取り易くするため、但し同じISO規格準拠同士のもの)することをお勧めします。

もしそれらの国が同じ規格、例えばISO規格を採用している国同士であれば、2個目の装着はあまり問題とならないようですが、問題が起る可能性があるのは、規格違いのマイクロチップ(MC)です。すなわちISO規格と非ISO規格の場合です。

26

ISO規格と非ISO規格のマイクロチップ(MC)を正確に読める「読み取り器」はありますか?

ややこしい話ですが、前記した米国では一番多く使用されているマイクロチップは非IS0規格のもので、AVID社の製品です。米国で俗に言うISO規格のコンパチ式(互換性のあるISO規格)は、正式なISO規格準拠ではありませんが、少数派です。現在の所米国では、これらの非ISO規格どうしの違う会社のマイクロチップを、お互いに読める「読み取り器」(スキャナー又はリーダー)をユニバーサルタイプの「読み取り器」と呼んでいます。

現在米国(ハワイ、グアムを含む)のマイクロチップ(MC)の場合は現在ほとんどが、ISO規格でないので、我国のISO規格専用のリーダー(読み取り機―ライフチップ)では読めません。しかし、富士平工業―共立製薬のアイディールのアイマックス(但しAVIDの9桁は読めない)、共立商会のAVIDのミニトラッカーⅡ等の場合は、なんと我が国のISO規格準拠も、米国の非ISO規格準拠のマイクロチップも両方読めます。ゆえに海外との交流が多い、飼い主さんが来る場合は、後者の2社の「読み取り器」が、あると便利です。しかしこれらの両方読める「読み取り器」は米国では発売されていません。

ですから我国のISO規格のマイクロチップ(MC)と米国のISO規格でないマイクロチップ(MC)が2個装着してあったに問題が起ることがありえます。こんな場合、ISO規格専用の「読み取り器」を使用すれば、ISO規格のマイクロチップのみが読めて、非ISO規格のマイクロチップが読めず、非ISO規格専用の「読み取り器」を使用すれば、非ISO規格のみが読め、ISO規格が読めない、とだれでもが、考えるでしょうが、2つのマイクロチップが近くにあると、2個の周波数の違うマイクロチップが作用し合って(Radio frequency modulation)、共に読めない場合や、ISO規格準拠だけが読める場合が起こりえます。

しかしこの問題は多くは解決するようです、ISO規格準拠と非ISO規格準拠の2つのマイクロチップ同士の場合は、距離を10cm以上はなせば大丈夫のようです。私達の動物病院で、いろいろのマイクロチップを使用して、いろいろな距離等実験を繰り返しました結果から、言えることです。

実験の結果、これらの両方を読み取れる「読み取り器」の使用には、すこしコツがいります。まずは通常の読み取りよりゆっくり行います。例えば少しずつ近づけながら少し左右に動かすと、通常最初に読み取れる場合はFDX-BすなわちISO規格のものです。この理由は電波がより強いからです。それから次にもう少し近づけて動かすとFDX-Aすなわち非ISO規格が読み取れます。

また別のコツは、「読み取り器」から出る電波の範囲に大いに関係すると言うことです。広範囲に電波の出るタイプの「読み取り器」の場合は、反応がむずかしい(電波が強いISO規格のみ反応が多い)ようです。電波が出る範囲の狭い、ハンディタイプの小さい「読み取り器」の場合は、電波が限局されるので、マイクロチップに当たればすぐに反応するので2個ある場合はより読みやすくなる、と言うことです。すなわち2個ある場合は、本来は捜しにくい?電波の出る範囲がすくない、小型のハンディタイプが良いと言うことです。

|

|

|

|

共立商会から各社のマイクロチップを借りての実験、「読み取り器」は共立商会のミニトラッカーⅡを使用。

27

マイクロチップ(MC)を2個装着してある場合に、実際にリーダー(読み取り機)で読めますか?

同じ規格例えば、ISO規格で言えば、私達の経験では手持ち(非固定式)のリーダー(読み取り機)の場合は、最初に電波が当たった時に読み取れています。ですから2個が存在する場合は、例えば前後から調べると同時に、後から前へも調べる必要があります。ゆえによく調べれば2回読み取れる(同じ規格の製品のみ)と言うことです。

もし1回読み取れれば、それで良しとし、それ以上調べなければ問題でしょうが、もし他の国のISO規格のマイクロチップ(MC)が装着してあれば、最初の国別コードが392(日本)または会社コード968(サージミヤワキ)でないのでおかしいと思い、もう一度調べる可能性が高くなるでしょうが、問題点であることには間違いありません。

これなどは稀な例でしょうが、さしづめ二重国籍の問題でしょうか?また実際はISO規格でないマイクロチップ(MC)が装着してある場合は、読めない(周波数が違う)ので、なしと判定されます。

しかし飼い主は普通マイクロチップ(MC)の装着を知っているでしょうから、我国のISO規格のでないマイクロチップ(MC)が装着してあると推察できます。どうしても場合はX線検査をすれば簡単に2個あるのがわかります。

この問題はISO規格のマイクロチップと非ISO規格のマイクロチップ(MC)が使用されている場合、米国の場合によく起る問題です。

同じ規格でも、もしマイクロチップ(MC)が2個装着された場合で、手持ち(非固定式)のリーダー(読み取り機)ではなく、大型の固定式のリーダー「読み取り機」、ウオークスルータイプ(動物が輪の中をくぐるタイプ)、の場合はどうなるかと言うことです。これもおそらく同じ規格なら2個近くに装着された場合でも2回読んでくれると思いますが、少し疑問です。通常最初に頭側にあるマイクロチップから反応するでしょうから。

28

マイクロチップ(MC)は進化しているそうですが、何か進化しているのですか?

マイクロチップ(MC)自体も近年は少しずつでは、ありますが進歩しています。例えば、デジタルエンジェル社(以前のデストロン社)のライフチップのリーダー「読み取り機」は、英国とオーストラリアにおいては、個体認識のみならず、その動物の体温の測定が可能でしたが、昨年(平成17年)の夏頃から我国のライフチップも、この体温の測定できるタイプのものが発売されました。

その際はマイクロチップ(MC)のリーダー(読み取り機)も従来のものとは違うものとなります。比較的新しいタイプ(背部のシリアル番号にて判定できる)のライフチップ用のリーダー(読み取り機)を購入した方には、無償で体温の測定できるタイプに修繕してくれるそうです。

なぜ体温が測定できるかの理由は、ライフチップのマイクロチップの中には体温センサーが組み込まれているからです。ゆえにライフチップ以外のマイクロチップを使用した場合、ライフチップリーダーバイオサーモにて測定しても、体温は測定できません。

この体温の測定は、特にストレスの強い動物や、触るのに危険と思われる動物や、エキゾチック・ペットに強大な威力を発揮します。特にエキゾチック・ペットは、体温の測定がむずかしい場合があります。また飼鳥は体温測定はかなりのストレスとなりますので、測定した方が良いのが、しない方が良いのかの判定にせまられることがあります。

動物の体温測定は通常は肛門に体温計を挿入して、測定します(最近はすべての動物に応用可能ではありませんが、耳にても体温が測定できる器械もありますが動物の大きさによって、不正確なこともあります)ので、これを極端に嫌がる動物がいます。そんな場合、私達の動物病院では、大日本住友製薬株式会社のライフチップリーダーバイオサーモにて、待合室にいる時点で、飼い主の方に「読み取り器」を当ててもらい、なるべくストレスのない時点での測定を心がけています。

私がある会合でマイクロチップについて話し、体温測定の有効性について、いろいろな可能性を話ました。その後、会合に出た獣医師から後で聞いた話ですが、高熱のある、すごく神経質な凶暴な猫が、瀕死の状態で入院したが、それでも体温の測定時にはかなり、泣き叫ぶとのことです。これを見た飼い主は、体温の測定を止めてほしいと申し出たそうです。そこで体温測定ができるマイクロチップのことを思い出し、余命はともかくマイクロチップで体温の測定が可能であることを、飼い主に話した所、ぜひ装着してほしいと頼まれたとのことです。その後、その猫は治療の甲斐なく、不幸にして9日後に死亡したとのことですが、最後に飼い主の方は、もう一度確かめるように、マイクロチップの装着後は、肛門での体温測定はしなかったですよね?と確かめるように聞いたそうです。マイクロチップで測定したことをお話した所、心なしか安心した様子だったとのことです。

また富士平工業―共立製薬のアイマックス(但しAVIDの9桁は読めない)、共立商会のミニトラッカーⅡは、非ISO規格準拠にも対応しています。これは米国にいた犬猫が非ISO規格のマイクロチップを使用していても、日本で読める利点があります。またこんな事例もあるようです。米軍の基地から、行方不明になった犬(米軍の基地ではマイクロチップは非ISO規格を使用、または米国から来た犬はすでに非ISO規格のマイクロチップを使用)が、たまたま運よく、非ISO規格を読める「読み取り器」を使用していた動物病院にて読み取りをしたために、その9桁の数字が判明、米国に問い合わせて、無事飼い主のもとに帰れたとのことです。それゆえ米軍基地の周辺の動物病院は、非ISO規格をも読める、「読み取り器」をお勧めします。

最も良いのは、体温測定ができるライフチップリーダーバイオサーモと、非ISO規格が読める、共立商会のミニトラッカーⅡ又は、富士平工業―共立製薬のアイマックスのどちらか2個以上の「読み取り器」を使用することです。

29

マイクロチップは伴侶動物の誘拐や、飼育の放棄に対して威力を発揮するとのことですが?

また諸外国では日本よりより多く、伴侶動物が誘拐されることがあるようで、その動物の飼い主は誰かの判定に利用されたりもしているようですが、これは裏返して言えば、伴侶動物を破棄する(捨てる)機会が大いに減ることが期待されます。なぜなら捨てたら飼い主がたちどころ判明するからです。これらの理由で地方自治体のペットの飼育規定にマイクロチップが含まれることが多くなってきました。

30

動物病院では飼い主不明以外では、どんな場合にマイクロチップを調べることがあるのですか?

ある動物病院でこんなことがあったそうです。犬を飼い始めた飼い主が、この子迷い込んで来たので、私が飼うことにしました、いろいろ捜したが、もう2ヶ月も飼い主が現れないから、と飼い主が言うので、その担当した獣医師は、マイクロチップ(MC)の検査はしたかとたずねると、していないと思うと飼い主が言うので、念のため以前飼われていた人がマイクロチップ(MC)をしているかもしれないので、マイクロチップ(MC)の検査をすることを提案して同意を得て調べたとこと、マイクロチップ(MC)が装着してあったと言うことで、元の飼い主が偶然見つかったと言うことです。

また外国の動物病院では、こんな事例もあるそうです。特に子犬の時期でない成犬から飼い始めた飼い主に、どこからこの犬を入手したかを聞き、少しでも疑問があると、前の飼い主がわかるかもしれないと言いながら、または、こっそり?読み取り機を当てて調べることが、行われていると、まことしやかに、言われています(ホントかな?)。動物を不法に入手して販売目的とか、繁殖目的とかで、自身が飼育する場合も考えられるからです。

31~40

31

集合住宅(ペット共生)にてマイクロチップ(MC)を義務づけている所があるようですが?

最近では自治体のペットの飼育が可能な共生住宅では、近隣との良い環境作りのためと、飼い主のモラルの向上のためマイクロチップ(MC)の装着を義務づけている所も多くなっています。これは伴侶動物(犬と猫)の飼育に対してより高いハードルを設けて、飼育管理していると言う、姿勢の表れとして理解して良いでしょう。

主な理由はすぐに誰が飼育しているかが判明することです。ゆえに集合住宅では、その飼育動物のマイクロチップ(MC)の個体認識番号を自治体も管理したりしている所もあるようです。そのリーダー(読み取り機)をも自治体で持参している所もあるようです。また特殊な例として、例えば「次の引っ越し先でペットを飼えない人が捨てていく恐れがある」と言う疑問に答えているとのことです。

32

マイクロチップ(MC)の装着(医療行為につき獣医師が行う)の正しい6ステップ方法とは?

獣医師が行う、マイクロチップの正しい装着法は以下の通りです。通常6段階に分けて行います。

これがマイクロチップ(MC)の正しい6ステップ法の解説です。

- まず埋め込む前にマイクロチップ(MC)自体をリーダーで読めるか確認し、登録の番号が同じか確かめる。

- かならず読めるか、また番号が一致するか装着の前に確かめること。「読み取り器」が正常に作動(機械の不具合、充電の状態)するかも同時に確められる。

- 過去にマイクロチップの装着が不明の場合は、すでに装着されていないかリーダーにて確かめる。

- 特に途中から飼い始めた場合です。以前の飼い主がしている場合もあるからです。読み取り機を前から後、後から前に、できれば左右の横も当てて調べます。

- マイクロチップ(MC)を植え込む予定の場所を触診にて、何か異常がないかあらかじめ確かめる

- もし硬結や皮膚の異常を感じたらその場をさけてマイクロチップ(MC)を行うこと。

- マイクロチップを無菌的に皮下組織(筋肉ではない)に装着する、部位や方法は解説書を参照する。

- マイクロチップ(MC)の装着は通常の注射のように必ず無菌的に行うことが重要です。

例えばライフチップのものは、最後まで針を深く皮膚に差し込み、ゆっくり押し入れる、浅く装着しないこと、予防接種のようにすばやくせずに、ゆっくり行う。各々の会社の違いによるテクニック上の注意点が多少あります。

- マイクロチップ(MC)の装着は通常の注射のように必ず無菌的に行うことが重要です。

- 判る場合は、確実に皮下組織に装着されたかマイクロチップを触診にて確かめる。

- もし発見できない場合はリーダーを使用して部位を捜す。まれにマイクロチップ(MC)が皮下組織でなく、皮膚の途中(皮内)に刺さり止っている場合があるからです。触診で確かめる。

- 装着後に、もう一度リーダーにてマイクロチップ(MC)の場所と番号を確かめる。これで終わりです。

- 皮下にあるマイクロチップ(MC)が読めるかもういちど場所と番号を調べます。まれに筋肉内の深くに入ると読めない可能性があります。

- マイクロチップの装着の際に表面/局所麻酔を状況によっては、行うことも可能です。

- マイクロチップの装着後にその注入部分に外科用の接着剤にて脱落防止処置を行う場合もあります。

- マイクロチップの装着後の2~3ヶ月は(移動防止のため)連続して激しい運動をしない方が無難です。

「読み取り器」の動作確認→マイクロチップの確認→すでにあるかの確認(判明している場合は省略できる)→装着部の触診→マイクロチップの装着→マイクロチップの確認

33

獣医師が行うマイクロチップ(MC)の装着に何か注意点がありますか?

例えば大日本住友製薬株式会社のライフチップには、マイクロチップ(MC)の先のカプセルがかぶさっています。これは着脱の防止のためのものです。前記しましたがこれがはずれたら、打ち込みに失敗したらそのマイクロチップ(MC)を使用しないことや、マイクロチップ(MC)が皮下組織の途中に刺さっていないか確かめることとか、皮膚に異常がありそうな場所には、打ち込みをしないことなどがあります。

34

マイクロチップ(MC)には犬用とか猫用の区別はありますか?使いわけるのですか?

以前は大日本住友製薬株式会社のライフチップは犬猫用と分けていて、犬は14、猫は24を使用していましたが、現在は犬猫共に、伴侶動物はすべて14で統一されています。ゆえに犬猫の区別はありません。すべての伴侶動物(ペット)はすべて14番を使用します。このへんの統一がISO規格のすぐれた面と言えるでしょう。伴侶動物以外の動物、すなわち産業動物には、01~11の番号が割り当てられています。

35

もし私が引越しをしたら、なにかすることがありますか??

はい、引越し等で住所の移動があれば、届け出る必要があります。特に住所や電話番号が変わると連絡のしようがありません。最近では携帯電話やEメール等が引越ししても変わらなければ連絡がつく場合もあるそうですが、必ず移動する前には、マイクロチップ(MC)を行った動物病院に連絡をして、連絡先の変更の用紙をもらっておいてください。そして移動後にそれらの用紙に記載し、登録先に書類を送付してください。

36

犬猫以外の動物では、マイクロチップ(MC)はどこに装着するのですか?

犬や猫の場合以外は、各々の動物のマイクロチップの装着の部位は各々その部位が違います。

その部位の違いには、ISO規格の世界的な基準があります。世界小動物獣医会のマイクロチップ小委員会よりあらかじめ動物の種類によって装着する場所がだいたい規程されています。

| 動物の種類 | マイクロチップの装着の部位 |

|---|---|

| 馬 | 左側の頚部中央部の皮下組織:公益財団法人 ジャパン・スタッドブック・インターナショナルのホームページopens a new windowを参照 |

| 魚類 | 30cm以下の魚:左側の背側の前方のヒレ 30cm以上の魚:左側の体腔上皮 |

| 鳥類 | 成鳥にて5.5kg以上の場合は:左の胸筋の筋肉 成鳥にて5.5kg以下又は長い脚の鳥:頚部の背側の根元の皮下組織 |

| 亀 | 左側の後肢の根の皮下組織(皮膚が薄い場合は筋肉内) |

| 牛、豚 | 左の耳の盾状軟骨の皮下組織 |

| ワニ類 | うなじが集まった部分(首の後方)の前方の皮下組織 |

| 蛇 | 首の左側の皮下組織、鼻先から頭部の長さの2倍の位置 |

| 猿 | 左右の肩甲骨の間の皮下組織 |

| 象 | 尾の左側の襞の部分の皮下組織 |

| 爬虫類 | 左側の後肢の根の皮下組織(皮膚が薄い場合は筋肉内) |

| 両生類 (蛙、イモリ、サンショウウオ等) |

体腔のリンパ腔.医療用のアロンアルファにてシール必要 |

| トカゲ (イグアナ、ヤモリ、カメレオン) |

12.5cm以下:体腔内の組織 12.5cm以上:左の鼠径部の皮下組織 |

| 小型―中型のホ乳類 (ハムスター等) |

背側の肩甲骨の中央の皮下組織 |

37

あたらしい検疫制度が始まり、マイクロチップ(MC)が要求されるとのことですが?

平成16年11月から過去にはなかった、犬、猫、きつね、あらいぐま及びスカンク(以下犬等)の検疫制度が始まりました。この新検疫制度では到着する犬等と輸出国政府機関の証明書の照合等を行う方法として、国際標準化機構(ISO)の規格に適合するマイクロチップによる個体識別法を採用しました。

これは、米国、タイ等の狂犬病発生地域から輸入される犬、猫については、マイクロチップによる個体識別を前提に、狂犬病の予防注射、感染防御に必要な血清中和抗体価の確認、潜伏期間を考慮した輸出国での待機(180日)を条件として、旧制度では14~180日間とされていた到着時の係留期間を12時間以内に短縮することができると言うものです。くわしくは農林水産省動物検疫所のホームページopens a new windowを御覧ください

38

マイクロチップ(MC)の将来的な展望はいかがですか?

今後は好むと好まざるとに関らず、世界は人間が飼育する動物に対して個体認識(マイクロチップの装着)の時代となることが予測されます。この理由は世界の各国は、動物の移動に対してより厳しい管理が予想されるからです。そのはじめの一歩としてマイクロチップ(MC)があげられます。今後は世界のすべての国で、動物の移動に際しては、マイクロチップ(MC)が要求されるでしょう。この問題は公衆衛生上の問題とも絡んでいる、今後はこのマイクロチップ(MC)は世界的な傾向として伴侶動物の個体認識として発展していくと思われます。

またマイクロチップ(MC)は国際的にはISO規格がより普及される機運にあります。各々の国のみ通用する規格ではこのボーダーレスの時代に対応できないからです。

39

マイクロチップ(MC)があるのに「読み取り器」で読めない場合はありますか?

日本ではISO規格が使用されているので、ISO規格以外のマイクロチップ(MC)はISO規格専用のライフチップリーダーバイオサーモのような「読み取り器」では、周波数が違うので読めません。また「読み取り機」とマイクロチップが不良の物は、あらかじめ確認すれば判ることです。

また同じISO規格でも、マイクロチップ(MC)が移動して部位が違った場合、例えば通常犬猫は、頸部後方の背側の皮下(肩甲骨の辺り)に装着しますが、もしマイクロチップ(MC)が移動して肘や胸部や腹部の皮下組織に移動した場合には、背中にリーダー(読み取り機)を当てても読み取れません。ゆえにあるはずなのに読み取れないのは、肘や胸部や腹部の腹側の方も捜すべきです。

また皮下組織でなく、その下の筋肉組織に深く入り込んだ場合には読めないかもしれません。

非常にまれでしょうが、マイクロチップが破損した場合(特に交通事故とか高い所から落ちた場合)には、読めないことになると思いますが、普通、マイクロチップは破損しても飛び散ることはなく、その場で砕けるのみです。

その他の理由は、電磁波の影響があります。ある場所では簡単に読めるのに、別の場所では、読み取りにくい場合もある可能性もあるかもしれません。そんな場合に電磁波の影響を考えてください。

40

なぜ米国のマイクロチップ(MC)の多くはISO規格でないのが多いのですか?

この問題はいろいろ論議されています。マイクロチップ(MC)の先進国である米国のマイクロチップ(MC)の使用の歴史は古く、例えばDestron社はマイクロチップ(MC)を最初に発売したのが1948年です。はじめは主に家畜用でした。自身の農場の動物の管理に使用されていました。

それが時代と共に伴侶動物にも使用され始めたのです。米国における、マイクロチップ(MC)の使用の一番の理由は、伴侶動物の、Lost & Find(逃亡した動物を見つける)と言うことでした。しかし時代と共にマイクロチップ(MC)目的はID(個体認識)としての目的に変化してきました。

しかし今日では米国のみならず、世界的にマイクロチップ(MC)は使用されるようになり、他の国々と統合性が取れなくなりました。ある意味では、国際規格化する頃に、もうすでに国内で数多くマイクロチップ(MC)が装着されており、途中で変えることはいろいろな理由で、むずかしかった、いやしなかった、と言うことでしょう。

しかし問題は早くISO規格も完全に読めるリーダー「読み取り機」を米国が採用すれば多くは解決します。これはよく、microchip muddleopens a new window(マイクロチップマズル、混乱しているマイクロチップ)と表現されています。決定的には2004年のことですが、米国の大手の動物病院の企業グループである、Banfield-The Pet Hospitalopens a new window(バンフィールドの動物病院、このグループは、米国の最大手のペットショツプのPetsmartopens a new windowも経営している)がISO規格(互換性タイプ)のマイクロチップを販売し始めたのですが、しかし最近、ピットブル事件?(ISO規格のマイクロチップを装着してあったが、ISO規格の読めない「読み取り機」を使用したため安楽死となり訴えられる)のためISO規格の販売を中止opens a new windowしたと言うことです。しかしその後Banfield及びCrystal Tag corporationopens a new windowは全米の動物管理事務所(シェルター等)にISO規格が読める「読み取り器」を寄贈して、lISO規格 の普及に努力しています。

しかし米国でも、AKC(America Kennel Club)を通じての活動で、3,100,000頭以上の登録件数があるHome Againのものは昨年(平成17年)の10月まではISO規格(互換性タイプ)を採用していました。これらは俗に言う、コンパチ式(compatible)、正式には、互換性のあるISO規格と呼ばれ、完全なISO規格ではありません。登録情報も数字の10桁とか違うものです。

米国の最大手であるAVIDは現在、ISO規格も完全に読める、すべての周波数に対応できる「読み取り機」をもっていながら、市場には出さないようです。しかし日本、ヨーロッパ等には、ISO規格をも読める「読み取り器」を発売し、米国のマイクロチップの市場をISO規格から守る?既得権益を守る?姿勢を崩さず、いろいろと特許問題等を持ち出し、世界基準のISO規格が広がらないようにしているようです。

しかしいずれは時がたてば、米国にもISO規格は広まると思います。米国のアメリカ獣医師会、アメリカ動物病院協会等がISO規格を推奨しているからです。今は企業の論理が強いようですが、ISO規格は世界基準の規格ゆえに避けて通れない問題だからです。米国以外の主な国々(ヨーロッパ、オーストラリア、アジア、カナダ等)はISO規格を採用しているからです。特に米国とお隣のカナダはISO規格ですので、いろいろ問題があるようです。また最近、米国の幾つかの国際空港を持つ都市では、ISO規格が読めるリーダー「読み取り機」を特別に用意してあるとも言われています。

41~50

41

米国のISO規格でないマイクロチップは、どんなマイクロチップが、使用されているのですか?

米国内では現在ISO規格でない、マイクロチップ(MC)が広く利用されていますが、AVIDと言う会社が最大の登録頭数を誇り、何とその数は、1,800万頭(18,000,000頭)とのことです。そして以前はISO規格に互換性のあるマイクロチップを使用していた、AKC(America Kennel Club)を通じての活動として知られる、Home Againは310万頭(3,100,000頭)の登録件数があるようです。この2つの組織が米国の主なマイクロチップ(MC)の市場を占めています。

その他、まだ少数派ですが、ISO規格の互換性のものを採用しているBanfieldopens a new windowと言う組織もあります。またISO規格ではない組織にTrovanopens a new windowがあります。最近このTrovanの、InfoPet Identification Systemsと言う組織の方式がロスアンゼルスの動物管理事務所opens a new windowに採用が決まりました。理由は「読み取り器」の中では、最も遠くから当てて読み取れるからとのことです。

このInfoPetはTrace NET Technologies Incの部門で、TrovanR systemを採用しています。Trovanは動物園、水族館等の伴侶動物以外ではよく使用されているようです。ISO規格以外のリーダー「読み取り機」は、どの会社のものも、読める、ユニバーサルタイプ又はマルチリーダーと言われるタイプが主に使用されているようです。

42

マイクロチップが無料で行える場合はありませんか?

はい、まれな特殊な例でありますがあります。早くからマイクロチップの普及と促進に熱心な日本動物病院福祉協会(JAHA)ではCAPP活動の「JAHA CAPP認定セラピー犬・猫」に対して、認定時にマイクロチップの装着の費用を、認定更新時の腸内細菌検査費用と同様に、日本動物病院福祉協会の負担で行っています。

このように特に社会に貢献する動物にたいしては、それらの関連団体がマイクロチップを無料で行えるような機運が高まることを期待してやみません。

43

マイクロチップ(MC)の普及が米国などに比べても日本は遅いと思われますが?

理由はいろいろと考えられます。しかしなからマイクロチップ(MC)の普及は、行政と獣医師と動物の福祉に関係するいろいろな人々との、共同作業で、ともに理解しあって進まないとうまくいきません。動物愛護の精神、動物の福祉の立場から、狂犬病等の検疫の立場から、また実際の運用面の立場から、考えていかなければ、なりません。米国などは獣医師会と動物愛護の団体が協力しあって、実行された結果普及したとのことです。

しかし率先してまずは、獣医師側が何らかのアクションを起こす必要があるでしょう。事実マイクロチップ(MC)の制度をいち早く取り入れた、愛知県獣医師会opens a new windowでは、かなりの普及率を誇っています。

米国ではAnimal Shelter動物管理事務所がマイクロチップ(MC)の普及に大きく貢献しています。まずは、全国の動物愛護センターに、マイクロチップ(MC)が設置されることが、急務と思われます。

しかしこの問題は平成18年の6月より動物愛護法の改定(昨年の6月)後の実施(1年後)により、全国の保健所や動物愛護愛護(相談)センターの約60ヶ所に専門の「読み取り器」(動物が通過すると読み取れる、特別な「読み取り器」で、ウォークスルーと呼ばれる、一台約80万円)等が配備される予定ですので、たいへん喜ばしいことです。

また米国は動物の入国の際にはマイクロチップ(MC)を要求していますが、我国も2004年の11月から犬猫が日本に来る際にマイクロチップ(MC)の装着を義務ずけられたので、今後は急速にマイクロチップ(MC)が普及すると思われます。

また米国ではマイクロチップ(MC)を獣医師が100個一度に購入すると1台、リーダー「読み取り機」が無料でもらえると言うサービスをしているので、そのへんからしても違うかもしれません。しかし今後は動物病院がリーダー「読み取り機」を持つ機運が高まることは明白です。

44

マイクロチップ(MC)の欠点はなんですか?

もし外傷や重度な皮膚病などで、マイクロチップ(MC)を装着した部位に広範な皮膚の損傷、壊死、破れがあれば、マイクロチップ(MC)が着脱することがあるかもしれません。特に装着した日は安静にするのが良いでしょう。その他、マイクロチップ(MC)が移動する可能性があることや、装着や登録に費用がかかることや、高磁場装置のMRIの撮影の際に障害となること、その装着は動物病院等に行って、獣医師にしてもらわなければならないことです。

45

マイクロチップの情報を管理している、アイポと言う団体はどんな団体ですか?

正式な名前はAIPOopens a new window(動物ID普及推進協議会)と言う団体です。平成14年度(2002)12月20日から活動を開始しました。現在の参加はISO規格の富士平工業―共立製薬、共立商会、サージミヤワキの3つの会社の、マイクロチップ(MC)の登録情報を記録、管理する団体です。AIPOは、(財)日本動物愛護協会、(社)日本動物福祉協会、(社)日本愛玩動物協会、(社)日本動物保護管理協会と(社)日本獣医師会によって構成され作られた任意組織です。法人格はありません。

これらの団体の扱うマイクロチップ(MC)は、始めの参加の会社(平成14年度)は2社のみでしたがその後にもう1社加わりました。 始めの2社はデータマース社スイス製(DATAMARS)のアイディール、輸入取り扱いは富士平工業、販売は共立製薬です。またもう一方は、AVID社(アビッド社英語読みはエイビッド)のマイクロチップIIで、輸入取り扱いと販売は共立商会です。その後に平成15年の7月に、トローバン社のAGEトロンID-162が加わりました。その輸入販売はサージミヤワキです。

これらの団体の扱う番号は、その読み取った番号の違いで判り、データマース社とアビッド社は4、5桁の番号によって判り、10(富士平工業―共立製薬)と30(共立商会)となり、サージミヤワキは最初のコードの3桁が国別コードではなく会社コードで968です。これらはアイポの登録団体の番号です。

opens a new windowアイポの登録と照会を行うと、その個体認識の番号によって、たちどころにFAXやインターネットを利用して、24時間体制で、飼い主が判明できるようになっています。この団体の登録頭数は、犬3,473頭、猫5,595頭、その他59頭で合計は9,127頭(平成17年度11月30日)と未だ少ないようですが、今後はマイクロチップ(MC)の普及と共に増加すると思われます。

動物ID普及推進事業登録数(平成17年11月30日現在)

| 犬 | 猫 | その他 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 静岡県 | 484 | 4,110 | 48 | 4,642 |

| 福岡県 | 357 | 92 | 2 | 451 |

| 東京都 | 1,579 | 1,142 | 3 | 2,724 |

| その他の道府県 | 1,053 | 251 | 6 | 1,310 |

| 合計 | 3,473 | 5,595 | 59 | 9,127 |

資料提供((社)日本動物保護管理協会)

46

ライフチップの登録情報を記録、管理する団体はどこですか?

はいライフチップを扱っている、大日本住友製薬株式会社(旧名大日本製薬株式会社)が管理・運営している日立システムアンドサービス(以前は日本総合研究所)と言う任意のデータ管理会社です。なぜ2つ出来たのかの理由はこのようです。

当初、平成9年(1997)の1月始めより、このライフチップの会社が、マイクロチップ(MC)の事業を始めた際に、登録情報を管理運営する機構をどのようにするかを(社)日本獣医師会に相談した所、当時の(社)日本獣医師会からマイクロチップ(MC)の導入は時期早期と言われ、獣医師会としての事業は行わないとのことで、やむなく?自身でデーダ管理会社を立ち上げたとのことです。

その後、今度は(社)日本獣医師会が同じ年の平成9年(1997)の11月28日の第3回理事会にて、正式にマイクロチップ(MC)の事業を展開することとなり、登録情報を管理運営する機構が必要なり、当初は、ライフチップの会社の登録情報の機構を利用したく、いろいろ働きかけたようですが、条件が折り合わず統一できなかったようです。ライフチップの会社はすでにかなりの資本を投入して機構を作り上げたので、むずかしかったのでしょうか?そこで、やむなく?自身の(社)日本獣医師会で情報を管理していたのですが、その後、結局は平成14年度(2002)12月20日にAIPOと言う任意団体を作ったと言う経過です。

ISO規格の場合は、その読み取った番号の4、5桁の番号によって判り、80は日立システムアンドサービスの番号です。しかし、アイポと日立システムアンドサービスは相互に連絡をし合っていますので、もし間違って、問い合わせても正しい団体を教えてくれますので、安心して利用できます。飼い主の登録情報は、一般の方が問い合わせても教えてくれません。これは個人の情報を守るためです。問い合わせはこれらのマイクロチップを扱う動物病院または行政当局者またはあらかじめ審査され登録してある場合のみ可能となります。

このライフチップの登録も、近いうちにいずれはアイポと共同で統一される機運があります。その方がより判りやすいからです。関係者の英断を望む限りですが、それにマイクロチップが法制化されるとか、飛躍的な利用の増加が必要のようですが、今年(平成18年)の6月より動物愛護法の改定がありますので、これが起爆剤となって状況はより良いほうに変化すると思われます。

47

マイクロチップ(MC)は誰が装着するのですか?

これらのマイクロチップ(MC)の植え込み(チッピング)の行為は無菌的な操作が必要となりますので、医療行為となり我国では獣医師が行うことと規定されています。これは生きている動物の体内に物質を植え込むわけですから、だれでもが行って良いと言うわけには行きません。しかし普及のためには米国のように獣医師でなくても、訓練され許可された動物愛護センターなどの職員等が行える状況(原則的に米国では自己責任で誰もが行える)が、動物愛護の機運が高まれば、いずれは必要となるかもしれません。

現在日本の法律では、もし獣医師以外の人々が行えば獣医師法違反の疑いとなります。マイクロチップ(MC)の装着は動物病院で行うことが一番多い状況でしょう。通常獣医師はマイクロチップ(MC)を植え込む際にも、簡単な身体検査は行うでしょうから、まれにマイクロチップ(MC)をしてもらおうと、動物病院に行ったら病気の可能性を指摘され、危うい所で命が助かったと言う、事例もあります。通常はマイクロチップ(MC)は最初の予防接種の際とか、不妊手術の際に行うことが多いと思います。

48

マイクロチップ(MC)が装着してあっても、動物のCTやMRIの検査に支障はありませんか?

CTはX線検査と同じ原理ですので、まったく問題はありません。どんな高性能のCTでも影響はありません。マイクロチップ(MC)が綺麗に?そのまま映し出されます。問題はMRIについてです。MRIについては0.5T(テスラ)以下のMRIについて、例えば0.2Tとか0.3Tの場合は問題があまりないようです。しかし高性能のMRIである、高磁場装置の1.5T(テスラ)のMRIについては、マイクロチップ(MC)の周辺は影響が確実に認められるとのことです。

マイクロチップ(MC)の周辺の陰影が乱れます。特に頭部のMRI撮影において、マイクロチップ(MC)が肩の周辺でなく、首の周辺にある場合はその周辺の5cm前後の画像が乱れその部分が読めなくなります。このような高磁場装置のMRIはかなり影響が及ぶようです。しかし現在我国には、高磁場装置の1.5T(ステラ)のMRIは、日本獣医畜産大学、麻布大学、日本大学の各々の動物病院の3ヶ所にあるのみです。

ゆえに特に頭部のMRIの場合を考えて、少しでもマイクロチップの植え込む場所を頭部から離すため、マイクロチップの植え込む場所を、ヨーロッパ方式の左側頚部ではなく、肩甲骨の中央に装着する、日本、オーストラリア、ニュージィランド、カナダ、英国、米国方式を採用するのも一方でしょう。

49

ISO規格のマイクロチップ(MC)を販売している会社は日本に何社ありますか?

ISO規格とはInternational Standards Organization(ISO)の略です。現在、国内ではISO規格の製品は4社あります。TROVAN社(トローバン社)は以前はISO規格はなかったのですが、現在はISO規格のあるものも始めました。ただ最初の3桁の番号が国別コードの392でなく、会社コードの968です。

| マイクロチップのメーカー名 | 商品名 | 輸入商社(又は販売会社) |

|---|---|---|

| デジタルエンジェル社(アメリカ) | ライフチップ | 大日本住友製薬株式会社(旧大日本製薬株式会社) |

| データマース社(スイス) | アイディール | 富士平工業(株)―共立製薬(株) |

| アビッド社(アメリカ) | AVIDマイクロチップⅡ | 共立商会(株) |

| トローバン社(アメリカ) | トローバンISO型 | サージミヤワキ(株) |

50

実際マイクロチップをした犬が、不明となった場合にどのくらいの確率で、判明していますか?

正確な統計とかはいっさいないので、はっきり言って不明です。ライフチップのホームページによると、日本では、迷子になる犬だけでも、年間に16万頭で、運よく発見される犬は1万6,000頭で、全体の10%ぐらいだとか。マイクロチップを利用すれば、より発見されるのは明らかです。

米国では毎年8,000,000~10,000,000頭の伴侶動物が行方不明になっているようです。米国のマイクロチップ(MC)の大手のCARのHome Againの動物の登録頭数は3,160,034頭の登録件数(2.11.06)があるそうですが、そのうち行方不明となり、マイクロチップにて飼い主が判明したのは、277,257頭との報告があります。またCARの報告では米国の地区別の不明動物の飼い主の判明数の報告があります。

51~60

51

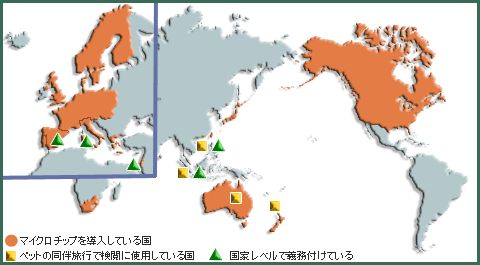

マイクロチップ(MC)を伴侶動物に使用している国はどこですか?

| マイクロチップを 導入している国 |

イギリス、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ポーランド、ドイツ、ベルギー、オランダ、デンマーク、ルクセンブルグ、オーストリア、旧チェコスロバキア、ハンガリー、ギリシャ、スイス、イタリア、フランス、スペイン、ポルトガル、イスラエル、南アフリカ共和国、シンガポール、香港、台湾、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、日本 |

|---|---|

| 国家レベルで 義務付けている |

フランス、北欧諸国、シンガポール、台湾、香港(※スペイン、イタリア、イスラエル)※地域レベルで義務付け |

| ペット同伴旅行で 検閲に使用している国 |

イギリス、フランス、シンガポール、台湾、香港、オーストラリア、ニュージーランド |

資料提供(大日本製薬)

52

マイクロチップ(MC)のISO規格に使用される、最初の3桁の主な国の名前を教えてください。

- デンマーク Denmark528

- オランダ Hollsnd968

- カナダ Canada124

- 米国 United States840

- オーストリア Austria040

- オーストラリア Australia036

- ブラジル Brazil076

- 中国 China156

- コスタリカ Costa Rica188

- エジプト Egypt818

- エストニア Estonia233

- フィジー Fiji242

- フィンランド Finland246

- フランス France250

- ドイツ Germany276

- ギリシャ Greece300

- グアム Guam316

- ギニア Guinea324

- 香港 Hong Kong344

- ハンガリー Hungary348

- アイスランドIceland362

- インド India356

- インドネシア Indonesia360

- イラン Iran364

- イラク Iraq368

- アイルランドIreland372

- イスラエル Israel376

- イタリア Italy380

- 韓国 Korea410

- クエート Kuwait414

- マレーシア Malaysia462

- メキシコ Mexico484

- ネパール Nepal524

- ニューカレドニア New Caledonia540

- ニュージーランド New Zealand554

- パナマ Panama591

- ニカラグア Nicaragua558

- ナイジェリア Nigeria566

- ノルウェー Norway578

- パキスタン Pakistan586

- パラグアイ Paraguay600

- ペルー Peru604

- フィルピン Philippines508

- ポーランド Poland616

- ポルトガル Portugal620

- プエリトリコ Puerto rico630

- ロシア Russia643

- シンガポール Singapore702

53

マイクロチップ(MC)について、何か法律の記載はないのですか?

「動物の愛護及び管理に関する法律」では、第5条において、動物の適正な飼養及び管理を確保するため動物の所有者又は占有者の責務等を定めています。その内の2002年5月28日告知の、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の、第4の共通基準の1、に所有の明示とあり、家庭動物等の所有者は、その責任の所在を明らかにし、逸走した家庭動物等の発見を容易にするため、名札、脚環、マイクロチップ等を装着するなど、動物の種類を考慮して、容易に脱落又は消失しない適切な方法により、その所有する家庭動物等が自己の所有であることを明らかにするための措置を講じるよう努めることとあります。また平成18年6月から施行の改定にては、固体認識措置の普及の普及促進を図りますとあり、動物の所有者を明らかにするためには、固体認識処置を行うように努めなければなりません。そのガイドラインは環境大臣が定めます。とあります。

54

もしマイクロチップ(MC)をしてあれば、動物愛護相談センター等で安楽死はされませんか?

とにかくマイクロチップ(MC)を装着してあることがわかれば、していない動物と比較して、安楽死等される確立は少なくなるはずです。これは動物病院では、より明確と思われます。動物愛護愛護(相談)センターや動物病院でマイクロチップ(MC)が検出されれば、その飼い主のところに連絡が行くはずですから、それで対応できます。

動物病院には、いろいろな飼い主不明の動物が持ち込まれますが、そんな場合その動物病院がマイクロチップ(MC)の「読み取り器」を持っていれば、調べてくれるはずです。そして飼い主の名前が判定できます。いわゆる動物の戸籍みたいなものですから、ぜひ動物を飼育しているかたは、その動物の戸籍(マイクロチップ)を持たせてあげてください。

55

行政がマイクロチップを推進してなにか援助がある自治体はありますか?

はい、例えば愛知県の犬山市のようにマイクロチップに理解のある市では、動物愛護管理法の普及促進のため、マイクロチップの普及に関して熱心で、飼い犬の新規登録時に、マイクロチップの装着を希望する飼い主にマイクロチップを支給する制度を行っています。但し、マイクロチップの装着費用(約1,500~2,500円)は飼い主の負担となります。この制度は平成15年(2003年)の3月から始まり、「家庭動物愛護のまち宣言」を行いました。犬山市は、その名の通り動物をたいせつにする町として全国的に有名になりました。

この例などは、マイクロチップの普及と促進に熱心な愛知県獣医師会opens a new windowのメンバーが中心となり、まちに働きかけて実現した初の理想のモデルケースとなっています。全国の各々の獣医師会も行政とよく話し合い、このすばらしいモデルの犬山市にならい、マイクロチップの推進と普及に邁進してもらいたいものです。

56

マイクロチップ(MC)を挿入する場合、その場所になにか準備が必要ですか?

例えば犬猫の場合は、特別な準備は別にいりませんが、その植え込む場所、すなわち肩の周辺に、過去になにか出来物ができたことが、ある場合や皮膚病の経験がある場合、またはその部分の周辺にて手術をしたことがある場合には、あらかじめ獣医師に告げてください。植え込む場所に何か異常がありそうな場合は、植え込む場所の周辺を、手で触り(触診と言う)なにか異常があるかを調べます。問題がなければ、マイクロチップ(MC)を植え込みます。

また過去にマイクロチップ(MC)を装着した場合もあらかじめ、獣医師にお知らせください、そんな場合は獣医師はマイクロチップ(MC)を植え込む前に、「読み取り器」で調べたりします。

57

日本と同じISO規格のマイクロチップを米国で行える動物病院はありますか?

米国ではISO規格を今だ採用していませんので、米国の通常の動物病院では、非ISO規格のマイクロチップとなります。しかし米国でもISO規格のマイクロチップの装着は可能と思われます。

現在全米で広くISO規格を採用して、ISO規格のマイクロチップを販売している会社があるからです。その名前は、クリスタル・タッグ(Crystal Tag)でその会社は、ISO Standard 11784を採用しています。その会社の「読み取り器」はミニマックス(MINI MAX II Pocket Reader)とかアイマックス(iMAX plus Portable Reader)を使用しますので、日本の富士平工業―共立製薬と同じ系列の会社で、データマース社(スイス)に属する会社です。ゆえにマイクロチップはアイディールとなります。

もしあなたが、米国やカナダまたはその他の国に住んでいる場合に、ISO規格準拠でないマイクロチップを採用している国であれば、クリスタル・タッグ(Crystal Tag)の会社があるか調べてください。米国にいる場合は、その掛かりつけの動物病院に、クリスタル・タッグ(Crystal Tag)の事を教えてあげてください。

多くの米国の動物病院はまだクリスタル・タッグ(Crystal Tag)のことを知らないようです。

非ISO規格のマイクロチップ(MC)を装着した場合は、非ISO規格が読める「読み取り器」を米国内で購入(米国では「読み取り器」は約$150.00~200.00にて入手可能、日本の約半額)し、動物と共に持参して検疫にて読んでもらえば可能とのことですが、最近の日本の動物検疫所には、非ISO規格準拠も読める「読み取り器」も設置しているとのことですが、あくまでも日本はISO規格を採用していますので、このような方法はあくまで、便宜上の特別な対応と思われますので、詳しくは日本の動物検疫所(0476-30-2974)にお尋ねください。

58

飼い主不明の動物を発見しましたが、何か気をつけることはありますか?

飼い主不明の動物を発見した場合は、最寄の保健所または動物愛護愛護(相談)センターに御相談してください。首輪に鑑札・迷子札等を装着している動物が保護された場合には、市町村又の動物愛護愛護(相談)センターはすぐに飼い主が誰かが判ります。もしその動物が傷ついている場合は動物病院へ連れて行くことをお勧めします。

その際にぜひにマイクロチップ(MC)の「読み取り器」のある動物病院に連れていきましょう。特にもしマイクロチップ(MC)の装着を示すなにかのサインがあれば、「読み取り器」のある場所に、ぜひ連れていってあげてください。

特に最近では例えば、東京都動物保護相談センターopens a new windowでは、収容している動物の画像付き情報をインターネットで提供しています。収容動物情報を御覧ください。

59

日本でのマイクロチップ(MC)の普及の遅れの原因は何ですか?

原因はいろいろ考えられますが、まず第一の原因は、法律の義務づけがないからと思われます。次には動物病院のマイクロチップ(MC)に対する理解が不足している場合と飼い主の理解の不足です。例えば動物病院自身が「読み取り器」を持っていない動物病院があることです。また実用面から言えば、いまだ全国すべての保健所や動物愛護愛護(相談)センターで「読み取り器」が設置されていないことです。官民一体となってこのマイクロチップ(MC)の運動を進める必要があるでしょう。

その他のアイデアとしては、例えば前記しましたが、各々の動物霊園は飼い主不明の動物を火葬する際にはマイクロチップ(MC)を調べるとか、ペットの保険会社は、保険に加入する際の条件としてマイクロチップ(MC)の装着を義務ずけるとか、マイクロチップ(MC)をしてある動物に対して割引制度を取り入れるとか、またはいろいろアイデアはあると思います。

またもっとマイクロチップ(MC)自体が小さい方が良いとか、マイクロチップ(MC)の装着や登録の費用をより安くと言う意見もあります。日本全国の犬猫のすべてにマイクロチップ(MC)が行われれば、その効果は計り知れないものと思われます。犬猫の身分がより保障されたと感じると思われる方が多くなると思います。

60

マイクロチップ(MC)の手持ちのリーダー「読み取り器」の使用方法を教えてください?

まずは「読み取り器」がマイクロチップ(MC)に反応することを確かめた上で、読み取りを行ってください。犬猫の場合は、背中を中心に、首から腰まで、左右又は前後にゆっくり動かしながらスキャンします。上から下に、下から上に調べます。もし見つからない場合はマイクロチップ(MC)が移動したことを考えて胸の下や肘の方まで当てて調べます。何時も同じように手順よくゆっくりと調べます。

一般的に言うとマイクロチップ(MC)と「読み取り器」の幅は3-10cmなので何度か読み取りを行う必要があります。各々の会社によってマイクロチップ(MC)を読み取る角度、すなわち「読み取り器」の正面で読み取るのが良いのかは、多少変化するようです。

|

|

資料提供(大日本住友製薬株式会社)

|

ライフチップ用の「読み取り器」ライフチップ・リーダー(スキャナー)

資料提供(大日本住友製薬株式会社)

パワートラッカー 資料提供(共立商会)

iMAX アイマックス

(資料提供 富士平工業―共立製薬)

マルチリーダー ISO MAX

資料提供(富士平工業―共立製薬)

ステックリーダー(富士平工業―共立製薬)

業務用マルチリーダ AREH-5

資料提供(Trovan-サージミヤワキ)

ポケット型 マルチリーダ Trovan LID 571

資料提供(Trovan-サージミヤワキ)

61~70

61

世界各国でマイクロチップ(MC)を装着された動物はどのくらいいますか?

正確にはわかりませんが、推定するところ世界のすべての動物では、約100億の動物がマイクロチップ(MC)を受けていると推定されているようです。しかしそのうち伴侶動物の数は1億に満たないと推察されます。

我が国ではまだマイクロチップ(MC)の普及率は低く、欧米諸国にははるかに及びません。しかし今後は動物愛護管理法の改正等によって急速に日本においてこのマイクロチップ(MC)は普及すると思われます。

62

もし日本のISO規格のマイクロチップをして、米国に行った場合なにか注意することがありますか?

日本でISO規格のマイクロチップをして、米国に行った場合、米国でもISO規格の番号である15桁で登録を受け付ける会社もあります。

また新たに2個目のマイクロチップとして、米国の非ISOのマイクロチップを装着することも考えられますが、その場合、マイクロチップ同士が干渉しないように、10cm以上離して2個目のマイクロチップを装着するよにします。ゆえに1個目のマイクロチップはどこに植え込んだが、覚えておくことが望ましいのです。またあらかじめ、2個目を装着する際に、動物の装着する予定の位置にマイクロチップ置いて(見本のマイクロチップや、過去に打ち込みに失敗したマイクロチップがあれば)確かめられれば、最もよいと思われます。

63

マイクロチップでなく、首輪やタッグの名前や番号でマイクロチップの団体に登録できますか?

現在我が国においてマイクロチップ(MC)の登録の団体が、マイクロチップ(MC)以外の情報で登録を行うことはできないとのことです。しかしいずれはできるようになる可能性はあると思います。米国などでは、マイクロチップ(MC)の登録番号以外でも、登録の業務をしている会社もあるようです。

64

マイクロチップ(MC)を挿入した私の犬を、他の人に譲ることになりましたが、どうすればよいですか?

その登録情報を変更する場合には、あなた自身で譲渡する相手の情報を登録しなおす必要があります。飼い主が変る(他の人に譲渡する)時に、住所が変わる時、電話番号が変わる時、不幸にも登録した動物が死亡した時、その他、動物の名前が変わる場合などです。例えば住所が変わった場合には、連絡先を登録先に届け出をしておかないと、古い登録先となり、新しい飼い主やあなたの所に連絡が来ないからです。

65

マイクロチップが装着済であるかの確認は「読み取り器」で読む以外の方法はありますか?

ISO規格のマイクロチップをISO規格用の「読み取り器」で読めばわかりますが、非ISO規格のものはISO規格専用の「読み取り器」では読めません。例えばマイクロチップをしてあるペンダンドのようなサインがあるのに「読み取り器」でよめない場合や、規格が違うため「読み取り器」で読めない場合に、マイクロチップ(MC)の有無を確認するには、マイクロチップ(MC)のありそうな場所を触診(手でさわりその感触で確かめる)で確かめることも猫の場合などは、可能な場合もありますが、最も確実なマイクロチップの存在する部位を調べるには、X線検査(レントゲン撮影)によってその有無を調べる方法です。

|

|

マイクロチップを装着した犬のX線写真

66

マイクロチップ(MC)の装着を行う際に、「読み取り器」がない場合にはできませんか?

技術的には「読み取り器」がなくても、マイクロチップ(MC)のみの装着はできますが、原則としてマイクロチップ(MC)と「読み取り器」は一体となっていますので、そのマイクロチップ(MC)を「読み取り器」で読んで、確認した上で装着し、装着した後にもう一度読み取るのが望ましいことです。

但し例えば、外国から指名された持参のマイクロチップ(MC)の場合は、例えばハワイ(AVID※012※033※793、この9桁のタイプは、富士平工業―共立製薬のアイマックスでも読めません)からのマイクロチップ(MC)は非ISO規格ですので、ISO規格専用の「読み取り器」(例えばライフチップリーダーバイオサーモ)では読めません。しかし非ISO規格でもAVIDの共立商会のミニトラッカーⅡの「読み取り器」を使用すれば(同じ会社だから)、非ISO規格をもすべて同時に読み取れます。

67

マイクロチップを装着した動物が死亡した場合には届け出が必要ですか?

はい、飼い主または飼い主の住所等が変わった場合と同様に、不幸にも動物が死亡した場合などの場合は、登録データの削除の項目の記入が必要となりますので、自身での届け出が必要です。登録先に必要事項を記入して郵送してください。それらの登録データの変更の用紙がない場合は、マイクロチップ(MC)を行った、動物病院にて入手できるはずです。

68

HDXタイプの通信方式とは何のことですか?

HDX type (Half duplex) これは半二重通信の方式と呼ばれ、ISO規格のものです。これは本来は工業用のマイクロチップで、伴侶動物には使用されませんが、オーストラリアでは産業動物のマイクロチップとして使用されているようです。

HDXこれは、half duplex(ハーフデユープレックス)すなわち半二重通信のことで、FDXは、Full duplexすなわち全二重通信のことです。

FDXは、双方向通信において、同時に双方からデータを送信したり、受信したりすることができる通信方式で全二重通信と呼びます。このHDXは、一つの周波数帯で行えるデータ通信は1方向に限定されるため、回線を上り用と下り用の2本分用意するか、もしくは1つの回線の向きを定期的に逆転させて使用します。これを半二重通信と呼びます。

周波数は起動時が134.2kHzで、応答時が124.2kHzです。マイクロチップも伴侶動物のものより大きいものです。1メートル以上離れていても、読み取るとこができるとのことです。

産業用は例えばセキュリティーに主に使用されているようです。例えばゲートの開閉等の用途です。かわったところではマラソン選手の靴の中にも使用されているとのことです。

69

マイクロチップのISO規格を採用している国はどの国ですか?

主にアジア(オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、台湾、香港、インド、マレーシア等)とヨーロッパ(イギリス、フランス、ベルギー、デンマーク、フィンランド、ドイツ、スイス、オーストリア、ギリシャ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、チェコ共和国、エストニア、リトアニア、ポーランド、スロバキア)の国々です。またカナダ( BC & ケベック)、一部ではありますが米国、南アメリカ、アルゼンチン、チリ、コロンビア、メキシコ、中東、イスラエル、南アフリカ共和国等の国々が互換性のあるISO規格を含めて採用しています。以上が現在確認が取れているISO規格の採用国です。しかしマイクロチップを採用しているアジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ等の大部分と考えて良いと思います。

しかし例えば台湾のようにISO規格準拠を採用していますが、その他の非ISO規格も同時に採用をしている場合もあり、混乱しているようです。ゆえに台湾の動物病院は、ISO規格準拠、非ISO規格準拠も読める「読み取り器」を複数所有していて、使い分けているようです。

70

マイクロチップの「読み取り器」を取り扱う際になにか注意点はありますか?

すなわちリーダーとかスキャナーとか呼ばれる「読み取り器」の注意点としては、これらの製品は、高周波エネルギーを発生、放射させますので、金属品(金属性の首輪、引き綱等)、コンピューターの端末、各種の映写装置からの影響を受けることがあります。

ゆえにもし「読み取り器」を使用する際に、影響が懸念される場合は、金属類を遠ざけることや、コンピューターや各種の映写装置の電源を切ることをお勧めします。また特に使用中はあらゆる電波障害の原因となることがあります。それらの懸念がある場合はシールドされた環境(例えば動物の下に敷くシールドシートの使用)等を検討することをお勧めします。

71~77

71

マイクロチップの装着に失敗したら、もう一度、同じマイクロチップで装着していいですか?

いいえ、一度インジェクター(注入器―打ち込み器)から、一度出てしまったマイクロチップは原則的に使用しないでください。別の新しいマイクロチップで、植え込み(装着)してください。

特にライフチップのマイクロチップの場合は、もし移動防止のための、ポリプロピレンのキャツプが外れたら決して使用は避けてください。どんな場合に外れるかと言うと、ライフチップの打ち込みに失敗した場合、すなわち、専用のディスポーサブルタイプのインジェクター(打ち込み器)から、一度出てしまったマイクロチップ(MC)は、ポリプロピレンのキャツプをマイクロチップ(MC)にかぶせて(此処までは簡単)からは、インジェクターには戻せません。インジェクターの中すなわち針の中に、戻せないのです。もしポリプロピレンのキャツプのないマイクロチップ(MC)を使用した場合は、容易に移動することが考えられ、使用は不可です。

72

米国の非ISO規格のマイクロチップを読むと、どんな数字や文字が何桁で出ますか?

もちろん各々の会社によって違ってきます。以下に数字やアルファベッドの配列、数字の桁数で、それらの会社がわかります。これらは共立商会の「読み取り器」であるミニトラッカーⅡはすべて読めるようです。富士平工業―共立製薬の「読み取り器」であるアイマックスはAVID以外の非ISO規格準拠(10桁)のは読めるようです。大日本住友製薬株式会社の「読み取り器」であるライフチップリーダーバイオサーモは、米国の非ISO規格は読めません。

| AVID | VID※012※033※793 又はAVID 220*609*321 |

AVIDの次に3桁が3個、9桁 AVIDの次に※がない3桁が3個、9桁 |

|---|---|---|

| AVIDのEuroChip | 132028476A | 10桁の数字とアルファベッド |

| FECAVA | 112214124A | 10桁の数字とアルファベッド |

| Trovan | 00-0127-A038 | 10桁の数字とアルファベッド |

73

日本ではどんなマイクロチップの副作用(副反応)の報告がありますか?

ほとんどないようですが、装着したマイクロチップが脱落した例が2例程、マイクロチップを装着した部分が硬く盛り上がる(肉芽形成)が数例、マイクロチップを装着したのに読めない、X線検査をしたらマイクロチップが破壊されていたのが1例、マイクロチップの装着時の技術的なミスが数例(皮下の途中にマイクロチップが刺さる)、認められるようですが、ほとんどは起きていないようです。やはりなんと言っても、マイクロチップの予期せぬ移動が一番多く、この問題が一番問題のようです。

マイクロチップの装着の当日は、運動はせず、せいぜい散歩ぐらいで、毎日の激しい連続した運動はできれば、1~2ヶ月は控えた方が無難かもしれません。そのほうがマイクロチップが皮下にしっかり固着するには良いと思われるからです。

あなたが経験したマイクロチップの副作用(副反応)を教えてください。

74

装着したマイクロチップが、もし万が一に脱落した場合は?

現在までに2例程の装着したマイクロチップが脱落した例があるようですが、その場合はその使用したマイクロチップのメーカーに直接お聞きください。

各々メーカーによる対応は少し異なるようです。削除して、新たに新しいマイクロチップを装着する場合と、特別に着脱した場合にそなえて、特別なマイクロチップを用意してあるメーカもあるようです。

75

米国やヨーロッパのマイクロチップに関する役に立つお勧めのホームページはありますか?

- 英国小動物獣医師会のマイクロチップに関するホームページopens a new window

- 米国の最大手のAVIDのホームページopens a new window

- 米国のデジタルエンジェル社のホームページopens a new window

- 米国のトローバン社のホームページopens a new window

- 米国のバンフィールドと言う会社のホームページopens a new window

- 米国のマイクロチップの混乱と言う記事のホームページopens a new window

76

マイクロチップ(MC)の情報の役に立ちそうなホームページを教えてください。

マイクロチップの情報のあるホームページ

- 農林水産省 動物検疫所opens a new window

- NPO法人アナイスopens a new window

- マイクロチップ(MC)推進クラブopens a new window

- 環境省のマイクロチップ埋込み技術マニュアルopens a new window

77

日本でマイクロチップを発売している4社のホームページとその資料はありますか?

日本でマイクロチップを発売している4社のホームページとその資料を整理すると以下です。

| 大日本住友製薬株式会社 |

ライフチップの関連の資料opens a new window ライフチップリーダーバイオサーモの説明書opens a new window ライフチップ・インジェクターの資料opens a new window |

|---|---|

| 富士平工業―共立製薬 |

アイディールの製品の写真と資料opens a new window マイクロチップの資料(Microsoft Excel形式ファイル(.xls))opens a new window |

| 共立商会opens a new window |

ミニトラッカーⅡの説明書opens a new window 製品の写真と資料opens a new window マイクロチップの資料(Microsoft PowerPoint形式ファイル(.ppt))opens a new window |

| opens a new windowx>サージミヤワキ |

マイクロチップの資料(Microsoft PowerPoint形式ファイル(.ppt))opens a new window マイクロチップの資料2(AcrobatReader形式(.pdf))opens a new window マイクロチップの資料3(AcrobatReader形式(.pdf))opens a new window マイクロチップの資料4(AcrobatReader形式(.pdf))opens a new window |

- MicrosoftExcelやPowerPointをお持ちでなく、Excelファイル(.xls)やPowerPointファイル(.ppt)が見ることができない方は、Microsoft社が無料配布しているビューアをお試しください。

- AcrobatReader形式(.pdf)のファイルを読むには、AcrobatReaderのインストールが必要です。

マイクロチップの登録及び検索の場所(動物病院や行政関連の施設のみ検索ができます)

- 動物ID普及推進会議(AIPO)opens a new window

- アイポの資料opens a new window